tirto.id - Oleh: Heru Joni Putra

Suatu hari, pelukis Hanafi yang masih kecil ikut bersama ayahnya naik sepeda dari Purworejo ke daerah tetangga. Ayahnya seorang guru mengaji. Di tengah jalan, sebuah mobil melewati genangan air dan menciprat ke sarung ayahnya hingga basah. Ketika sampai di rumah, sang ibu bertanya mengapa sarung ayah basah. Ternyata ayah hanya mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hanafi kecil merasa heran mengapa ayahnya tidak menyampaikan kejadian yang sebenarnya.

Pengalaman itu kemudian menjadi ingatan yang memantik Hanafi untuk membuat serial lukisan Sarung Basah Ayah. Karya ini dikerjakan selama tiga tahun terakhir. Bersama dua serial lainnya, yakni “Developmentalism/Wadas” dan “Af+er Masks”, serial ini ditampilkan dalam pameran tunggal af+er masks di Jogja National Museum, 12 Maret–12 April 2023.

Melalui serial ini kita dapat menemukan cara menarik tentang bagaimana Hanafi memperlakukan ingatan masa kecilnya.

Suatu kejadian yang berkesan di masa kecil seseorang setidaknya tersimpan sebagai ingatan personal maupun ingatan keluarga. Ingatan seperti ini bisa saja terlupakan di suatu masa dan teringat kembali di masa yang berbeda. Yang pasti, apa-apa yang teringat itu hanyalah berupa gambaran dengan detail yang tidak merata. Di dalam ingatan, hari lalu tak hanya rumpang tetapi juga tidak stabil. Itu sebabnya, suatu ingatan selalu dalam posisi genting.

Melukis, bagi Hanafi, bukanlah semacam upaya untuk menyelamatkan gambaran yang tersisa dari kegentingan ingatan itu secara figuratif ke hamparan kanvas. Hanafi tetap memosisikan pengalaman di masa lalu, betapa pun kuatnya mencengkeram, sebagai sesuatu yang tak akan bisa disalin selayaknya sebuah peristiwa yang sedang/pernah terjadi di depan mata dan kemudian perlu segera ditangkap bulat-bulat. Lanskap yang terbangun dalam ingatan akan tetap berada dalam pikiran. Yang perlu diteruskan adalah “biang bentuk” yang terkandung di dalamnya.

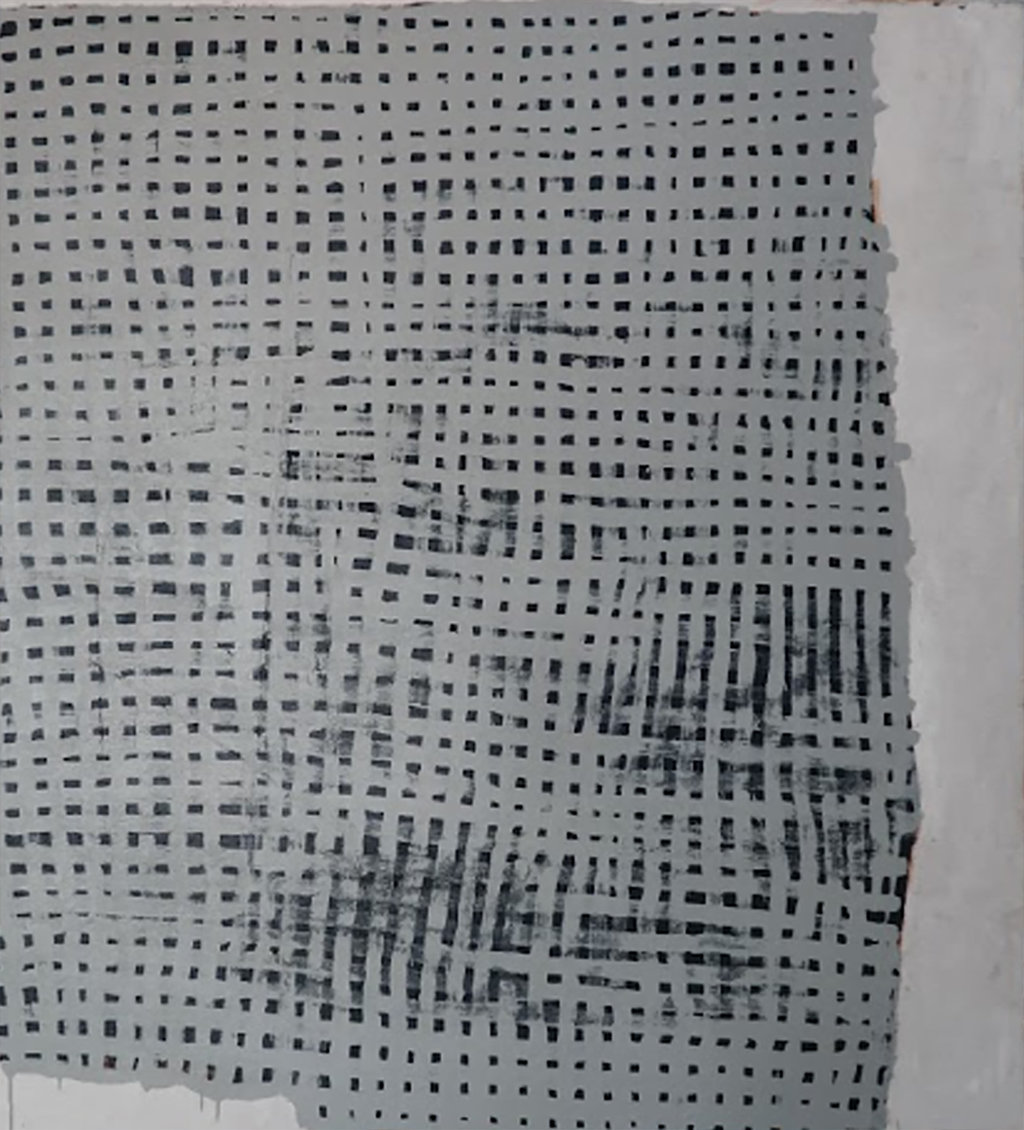

Serial “Sarung Basah Ayah” secara umum mengambil anasir garis-anyam kain sarung, suatu repetisi persilangan garis vertikal dan horizontal, sebagai corak utamanya. Kurator pameran, Agung Hujatnikajennong, menggambarkan corak itu sebagai “permainan garis-garis vertikal, horizontal, dan diagonal yang saling silang, bertumpuk.”

Dengan cara seperti itu, mengutip Agung, Hanafi tidak menggunakan banyak warna. Karakter karya ini muncul oleh ritme, yakni garis-garis yang tersusun serupa anyaman yang tak begitu rapi, dilaburkan dengan intensitas, kelenturan, dan kemiringan sedemikian rupa sehingga jauh dari kesan repetisi yang masinal. “Garis-garis yang terlihat spontan tapi di saat yang sama masih menunjukkan kontrol dan keyakinan,” tegas Agung.

Bagi saya pun, upaya Hanafi untuk menjaga keheningan antara yang spontan dan yang terukur, yang jernih dan yang pudar, serta yang lapang dan yang kalibut itu, menjadi siasat yang memukau untuk mengatasi repetisi horizontal-vertikal mekanis seperti yang ada pada anyaman kain sarung sebenarnya.

Tak hanya itu, juga dengan sangat tenang memampangkan suatu jalinan paradoks yang mengasyikkan: gerak di dalam diam, kehadiran di dalam kelenyapan, dan keberisian di dalam kekosongan. Tak heran, dengan cara seperti itu, di hadapan detail serial “Sarung Basah Ayah”, kita mendapatkan semacam pengalaman kontemplatif.

Saya kira, di antara berbagai cara Hanafi memperlakukan garis, pengolahan corak dasar kain sarung ini termasuk salah satu kepiawaian teranyarnya dalam meneruskan bentuk repetitif benda sehari-sehari menjadi piranti abstraksi yang tak mati di tempat. Makin kita masuki detailnya, makin sublim rasanya.

Ketidakstabilan Ingatan

Pertanyan yang sulit dielakkan ketika menikmati karya Hanafi muncul dalam pikiran saya, di pameran kali ini: pada kondisi seperti apa saja Hanafi menggunakan narasi dari pengalaman masa kecilnya sebagai cerita di balik karya?

Langgam sarung jelas tidak muncul di serial “Sarung Basah Ayah” ini saja. Pada pameran Pintu Belakang/Derau Jawa di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, 2016 lalu, kita bisa melihat serial instalasi “Ajisaka Melihat dari Bawah”, yang bisa disebut sebagai salah satu pendahulu penting bagi serial “Sarung Basah Ayah”.

Ajisaka, sang pembawa peradaban ke Tanah Jawa itu, ditampilkan secara tinggi sekaligus minimalis sebagai sesosok manusia dengan kaki ke atas dan kepala ke bawah. Ia seperti sedang mencoba melihat dunia dengan kepalanya menggunakan sudut pandang kaki.

Selain itu, pada raga Ajisaka terdapat sebuah lubang yang dapat diidentifikasi sebagai wilayah tempat kelaminnya berada. Dengan cara seperti itu, ia ditampilkan sedang melihat dunia dalam keadaan terbalik dalam keadaan bahwa satu-satunya bagian yang kosong dari tubuhnya adalah kelamin.

Lalu, di sekitar Ajisaka terdapat beberapa tong besi seperti yang biasa dipakai untuk tempat minyak yang bagian luarnya diberi motif kain sarung aneka warna, dengan bentuk repetisi garis vertikal-horizontal, tampak seperti badan manusia dari pinggang ke bawah yang sedang memakai kain sarung. Dan yang tak kalah penting: tong tersebut dalam keadaan peyot namun kepeyotan itu justru memberikan kesan kain sarung yang sedang diembus angin.

Dan ketika tadi dikatakan bahwa Ajisaka sedang mencoba melihat dunia secara terbalik, maka pemandangan dunia yang sedang dilihatnya adalah sebentuk kain sarung yang diembus angin tatkala sedang dipakai manusia itu. Dan kain sarung telah membuat Ajisaka dikurung dalam ambiguitas yang penting bagi keberadaannya: ia tampak seperti sedang menemukan sekaligus menyembunyikan bagian yang hilang dari tubuhnya.

Pokok yang jelas dari instalasi tersebut: kita bisa melihat bagaimana Hanafi memperlakukan kain sarung sebagai piranti untuk memperkarakanetalase kebudayaan Jawa. Untuk mengingat kembali, instalasi Ajisaka ini muncul dalam pameran “pintu belakang” yang dimaksudkan sebagai upaya untuk menghadirkan yang selama ini tidak ditampilkan sebagai “keagungan” kebudayaan Jawa.

Kini, bila kita bandingkan dengan instalasi Ajisaka tersebut, terlihat bahwa serial “Sarung Basah Ayah” bergerak ke dua arah. Secara bentuk serial ini bergerak ke depan khazanah karya Hanafi, yakni sebagai tindak lanjut dari corak sarung di serial “Ajisaka Melihat dari Bawah”. Dari representatif ke abstraksi. Lalu, secara tematik Hanafi membawa kita ke belakang, yakni ke peristiwa awal mula yang memantiknya untuk mengeksplorasi sarung.

==========

Penulis & kontributor: Heru Joni