tirto.id - Wregas Bhanuteja memilih memfilmkan Tak Ada yang Gila di Kota Ini dari banyak cerita pendek Eka Kurniawan lain bukannya tanpa alasan. Kisah orang-orang yang tersisih dan dianggap gagal oleh masyarakat menjadi tema yang selalu menarik baginya, termasuk cerita orang-orang dengan masalah kejiwaan di Tak Ada yang Gila di Kota Ini.

“Orang-orang dengan mental illness adalah orang-orang yang ingin aku bela. Ingin aku temani lewat film-filmku,” kata Wregas dalam wawancaranya dengan Tirto yang terbit Oktober silam.

Bersama Henricus Pria, Wregas kemudian mengolah kembali cerpen Eka Kurniawan menjadi film pendek berdurasi 20 menit.

Tak Ada yang Gila di Kota Ini (No One is Crazy in This Town) bukan film pertama Wregas yang mendedah kisah orang-orang terpinggirkan. Pada 2014 lalu, Wregas merilis film Lemantun yang menyinggung kesenjangan dan relasi timpang antar-saudara dalam sebuah keluarga lantaran status sosialnya. Pembagian harta waris berupa lemari di Lemantun adalah cara Wregas mengungkapkan betapa masyarakat kita meremehkan sosok seperti Tri, laki-laki penjual bensin—tak peduli seberapa besar baktinya kepada orangtua.

Dua tahun setelah Lemantun, Wregas membawa potret keluarga disfungsional kembali dalam Prenjak (In the Year of Monkey). Film yang menang di Semaine de la Critique, Cannes Film Festival 2016 ini menceritakan satu segmen kehidupan Diah, orangtua tunggal yang menyingkap alat kelaminnya di depan teman kerja karena butuh uang cepat untuk menghidupi diri dan anak-anaknya.

Lemantun berpusat pada tokoh laki-laki pekerja bernama Tri dan Prenjak menceritakan hal-hal yang berkelindan di kehidupan tokoh ibu bernama Diah. Hingga kemudian, Wregas menghadirkan kembali sosok lelaki buruh sekaligus ibu yang bekerja dalam porsi yang sama-sama penting di Tak Ada yang Gila di Kota Ini.

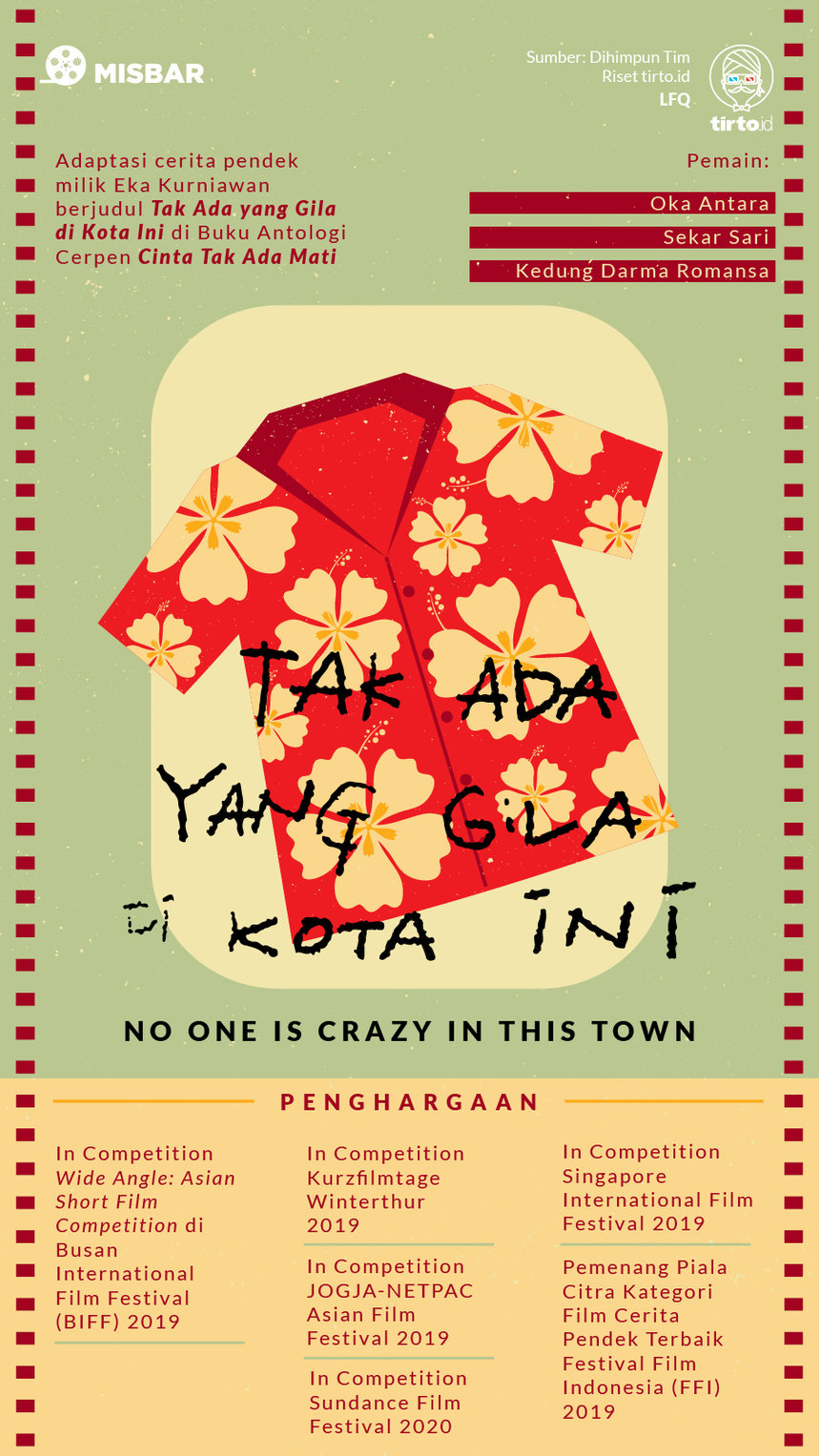

Tak Ada yang Gila di Kota Ini tayang premier di Busan Film Festival pada Oktober 2019, berhasil menjadi film pendek terbaik Festival Film Indonesia 2019, dan akan bertanding di program kompetisi Sundance Film Festival 2020.

Film ini bercerita tentang Marwan (diperankan Oka Antara) yang diminta seorang pemilik hotel untuk membersihkan kota dari orang-orang gila, agar para turis bisa berwisata dengan nyaman. Marwan bersama dua temannya mengumpulkansemua orang gila yang masih berkeliaran di jalan-jalan raya dan membuang mereka ke hutan.

Satu dari empat orang gila yang Marwan buang adalah pasangannya sendiri (diperankan Sekar Sari). Alih-alih membiarkan mereka tewas di hutan, ternyata Marwan punya rencana lain. Ia bersama pacarnya membangun bisnis rahasia: menjual kegilaan dan potensi orang-orang ODGJ itu kepada para turis.

Rantai Eksploitasi

Adegan dan dialog dalam Tak Ada yang Gila di Kota Ini diolah dengan cermat oleh Wregas dan Henricus Pria. Detail-detail cerita saling mengikat dan menguatkan premis yang dibangun Wregas: kemarahan terhadap kekuasaan.

Orang-orang gila dalam Tak Ada yang Gila di Kota Ini adalah penggambaran kelompok sosial yang dianggap tak berakal dan nihil potensi sehingga pantas dibuang. Di film, orang-orang yang bekerja ‘membersihkan’ orang gila akan mendapat uang yang diberi oleh bos hotel agar turis asing tak terganggu.

Bos hotel dan turis kulit putih didudukkan sebagai kaum berduit, sementara Marwan dan teman-temannya adalah orang biasa yang hidup berkat tetesan gaji dari atas. Relasi antar pihak diperantarai uang, sebuah objek yang sengaja dimunculkan berkali-kali. Namun, yang awalnya hidup dari gaji pun seperti Marwan (yang diupah sang bos hotel) bisa mengeruk untung dari para turis lewat bisnis gelapnya. Bahkan pacar Marwan, orang gila yang dikira tak punya akal dan daya, rupanya sukses menguras duit para turis.

Jurang sosial itu juga ditegaskan melalui ruang. Pantai dalam Tak Ada yang Gila di Kota Ini adalah tempat tujuan wisata turis. Kolam renang hotel adalah tempat senang-senang turis serta Marwan dan pacarnya. Sementara, hutan digambarkan sebagai tempat pembuangan. Rumah Marwan dan rumah tua adalah tempat-tempat yang penuh masalah.

Selain uang, tentu ada perkakas kontrol lain yang terlihat lebih vulgar, misalnya makanan dan alat setrum sebagaimana digambarkan Wregas. Si petugas hotel bayaran itu menyetrum orang gila, yang kemudian memperebutkan timun yang diberikan si petugas. Stick and carrot. Taktik klasik rupanya.

Kita mendapatkan gambaran perbedaan kelas sosial yang luar biasa brutal: yang kaya dan sehat secara mental ada di puncak struktur sosial, yang waras dan berkantong cekak ada di tengah, dan yang miskin kewarasan dan harta jongkok di bawah. Kelas teratas mengeksploitasi kelas di bawahnya. Dan karena tak bisa menginjak balik bosnya, kelas yang ada di tengah menghisap yang paling rendah, yang tak bisa melawan lagi.

Pindah Medium

Wregas tidak serta merta memindahkan tokoh dan cerita dari medium cerpen ke film pendek. Ada beberapa hal yang berbeda dari versi cerpennya. Tiga hal berbeda yang menarik bagi saya adalah absennya tokoh agama dalam film, narasi pura-pura gila pacar Marwan, serta bentuk bisnis gelap dalam cerita.

Dalam cerpen Eka, tokoh agama berkali-kali muncul untuk menunjukkan benturan moralitas (adegan seks turis dengan orang gila) dengan motif ekonomi (turis menyumbang uang untuk kemakmuran kota). Wregas memilih untuk tidak menampilkan gambaran-gambaran ini di filmnya. Namun, absennya tokoh agama ini bukan berarti mengurangi esensi cerita. Implikasi yang muncul justru jauh lebih menarik: ketika mekanisme eksploitasi kelas sudah bekerja, cukup uang yang jadi agamanya.

Cerita pura-pura gila pacar Marwan untuk dapat duit adalah hal baru yang dihadirkan Wregas di versi film Tak Ada yang Gila di Kota Ini. Film ini menggambarkan bagaimana perempuan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan ‘kegilaan dalam dirinya’, satu formula yang muncul di film Wregas sebelumnya, Prenjak. (Tidakkah terlalu banyak laki-laki yang percaya bahwa perempuan pada dasarnya irasional dan histeris?)

Perbedaan ketiga adalah bentuk bisnis gelap Marwan. Dalam cerpen, bisnis itu berupa tontonan untuk para turis berupa orang-orang gila yang telanjang di tengah lapangan. Dalam versi film, orang-orang gila adalah karakter yang dieksploitasi, mulai dari bakat menggambar mereka, diperlakukan sebagai objek seks (digunakan untuk memberikan rangsangan seksual), hingga menjadi tempat untuk mengobati dan merilis emosi (terapeutik). Di mata turis-turis bule ini, orang gila adalah mahluk eksotis, artsy, dan sensual.

Wregas terlihat ingin mempertanyakan batas kegilaan dan kewarasan para tokohnya, seperti yang ditunjukkannya pada adegan kencing di kolam renang, di akhir film. “Ora ono aturan neng kene (tidak ada aturan di dalam kolam renang ini)."

Tapi nampak ya bukan soal batas yang hendak ia utarakan, alih-alih sebuah pernyataan: kewarasan adalah privilese di mana yang gila tak bisa pura-pura waras, sementara yang waras bisa pura-pura gila di hadapan orang waras lainnya tanpa konsekuensi serius.

Editor: Windu Jusuf