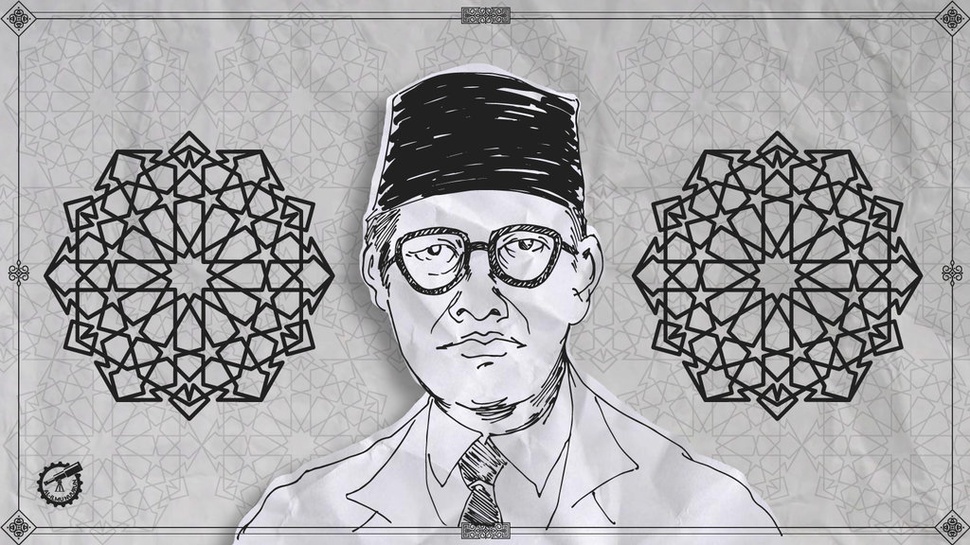

tirto.id - Fathurrahman Kafrawi bukan nama yang terkenal. Di Indonesia hari ini, nisbi jarang yang mengenalnya sebagai pemikir Islam, lebih-lebih sebagai menteri agama. Namun bukan berarti perannya di masa lalu setipis ingatan orang tentangnya.

Cendekia kelahiran Tuban, 10 Desember 1901 ini tumbuh dalam keluarga berkultur santri. Ayahnya, Kiai Kafrawi, seorang penghulu dan punya kedekatan dengan Nahdlatul Ulama (NU). Tak heran jika sejak kecil ia sudah akrab dengan pendidikan Islam moderat ala NU.

Pendidikan agamanya pertama kali diperdalam di Pesantren Jamsaren, Surakarta. Pesantren pimpinan Kiai Umar itu adalah juga tempat belajar Kiai Masjkur—yang nantinya juga jadi menteri agama. Selulus dari Jamsaren, sebagaimana tradisi santri masa itu, Fathurrahman lalu merantau ke Makkah.

Dari Makkah ia lalu melanjutkan belajar di Universitas Al-Azhar, Mesir. Di sini pulalah ia mempertajam kemampuannya berorganisasi.

“Sewaktu di Mesir, ia aktif dalam berbagai kegiatan termasuk dalam organisasi mahasiswa Indonesia di Kairo, Jamaah al-Khayriyah al-Talabiyah al-Azhariyah al-Jawiyah. Menjelang 1925, ia bahkan menjadi ketuanya,” tulis Minhaji dan Atho Mudzhar dalam bunga rampai Menteri-menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik (1998: 38-39).

Mendirikan UII

Selain berorganisasi, Fathurrahman muda belajar berolah pikir melalui tulisan dalam jurnal Seruan Azhar. Sekira sepuluh tahun Fathurrahman belajar di Makkah dan Mesir. Ia juga dikabarkan sempat pula menimba wawasan di Universitas Leiden, Belanda, meski tak terlalu terang ilmu apa yang diperdalamnya.

Sepulang dari merantau, kira-kira menjelang kedatangan Jepang pada 1942, ia memulai langkahnya sebagai pendidik sekaligus aktivis. Seturut keterangan Minhaji dan Atho Mudzhar, Fathurrahman juga mendirikan Madrasah Hidayat Islamic School. Ia ikut aktif sebagai guru.

Di ranah politik, mudah ditebak bahwa ia kemudian masuk dalam lingkaran NU sebagaimana ayahnya. Dia ikut tergabung dalam Masyumi kemudian. Dalam kepengurusan pertama Masyumi di bawah ketua Sukiman Wirjosandjojo (1945-1949), Fathurrahman dipercaya menjadi salah satu anggota pimpinan pusat dari unsur NU.

Sebulan sebelum Indonesia merdeka, Masyumi telah menginisiasi berdirinya Perguruan Tinggi Islam di Yogyakarta. Namun, karena kedatangan Sekutu, perguruan itu terpaksa tutup. Pada 1947 Fathurrahman diserahi tugas oleh Masyumi untuk memimpin panitia pendirian kembali perguruan tinggi itu. Akhirnya berdirilah sebuah kampus dengan nama baru: Universitas Islam Indonesia.

“Selain itu, Fathurrahman juga ikut membidani lahirnya percetakan UII, yang waktu itu terletak di jalan Pasar Kembang Yogyakarta, Perpustakaan Islam, dan Poliklinik NU Yogyakarta,” tulis Minhaji dan Atho (hlm. 41).

Jadi Menteri Agama

Nisbi jarang karya atau buah pemikiran Fathurrahman yang dapat kita baca hari ini. Namun jejak-jejaknya barangkali bisa ditakar dari kebijakan-kebijakan yang ia telurkan semasa berada di puncak karier sebagai Menteri Agama.

Pada 2 Oktober 1946 Fathurrahman Kafrawi dipercaya menjabat sebagai Menteri Agama dalam Kabinet Sjahrir II. Ia menggantikan H.M. Rasjidi yang dapat tugas baru dalam misi diplomatik RI ke Mesir.

Ketika Fathurrahman naik, banyak hal yang harus dibereskannya karena masa jabatan Rasjidi yang singkat. Masa jabatan Fathurrahman pun sebenarnya tak terbilang lama, hanya sepuluh bulan. Ia paham, dalam situasi perang dan politik yang tak stabil, ia mesti bekerja efektif. Karena itu hal pertama yang ia lakukan adalah membenahi struktur kelembagaan Kementerian Agama.

Rubrik "Khazanah" di laman Republika menulis, “Meski hanya dalam waktu singkat, hanya sekitar 10 bulan karena pada 26 Juli 1946 jabatannya sebagai Menteri Agama berakhir, namun ia banyak menorehkan kebijakan perbaikan struktur organisasi kementerian dan banyak berkontribusi dalam bidang pendidikan Islam di Indonesia.”

Salah satu kebijakan penting Fathurrahman di awal jabatannya adalah menjadikan pendidikan agama sebagai mata pelajaran wajib di sekolah. Sebelum kebijakan ini diambil, Kementerian Agama sudah lebih dulu mengkajinya melalui Jawatan Pendidikan Agama. Lalu, pada Desember 1946 terbitlah peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Pengajaran yang menetapkan bahwa pendidikan Agama diberikan mulai kelas IV SR (Sekolah Rakyat = Sekolah Dasar) sampai kelas VI.

Dalam buku 50 Tahun Departemen Agama: Perjuangan dan Pengabdian (1996), Hasbullah Mursyid dan kawan-kawan menyebut peraturan pengajaran agama di sekolah ini dilaksanakan di setiap sekolah yang didirikan pemerintah. Sementara sekolah swasta diberikan kebebasan dalam memberikan pelajaran agama kepada peserta didiknya.

Sementara itu di bidang kelembagaan Fathurrahman memperkuat fungsi kementeriannya dengan menelurkan UU no. 22/1946 yang mengatur Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (NTR). Sebelum adanya beleid ini, pencatatan NTR belum tertata rapi. Untuk mendapat pencatatan resmi, warga pun mesti bayar kepada pegawai.

“Sejak diberlakukannya UU tersebut, semua biaya masuk ke kas negara, dan para pegawai menerima gaji setiap bulan dari pemerintah. Sebagai penertiban lebih lanjut, pemerintah mengadakan pengangkatan pegawai secara formal,” tulis Minhaji dan Atho (hlm. 45).

Kebijakan itu lalu disusul dengan peraturan yang memformalkan tugas para kaum di desa-desa. Kaum adalah perangkat desa yang mengurusi masalah-masalah keagamaan—di Jawa, misalnya, dikenal dengan sebutan modin. Mereka sudah eksis jauh sebelum Indonesia ada, namun belum terakomodasi dalam struktur pemerintahan desa yang modern.

Hasbullah Mursyid menyebut hak dan kewajiban para kaum ini diformalkan melalui terbitnya Maklumat Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama No. 3/1947. Para kaum kini sama derajatnya dengan pamong desa lainnya.

Moratorium Haji

Namun demikian tak semua kebijakan Fathurrahman Kafrawi sebagai Menteri Agama menuai pujian. Salah satu kebijakannya yang cukup kontroversial kala itu adalah moratorium pemberangkatan haji.

Di masa perang, terlebih lagi di tengah blokade Belanda, tentu bukan perkara gampang mengurus tetek bengek perjalanan haji. Ini sudah jadi soal sejak masa kepemimpinan H.M. Rasjidi. Dan lagi pada saat itu, operator perjalanan haji umumnya masih dikuasai maskapai Belanda. Hal ini bikin sentimen sendiri di kalangan kaum Republikan.

“Di kalangan Republik, muncul istilah ‘haji NICA’ untuk orang-orang yang naik haji dengan kapal Belanda,” tulis majalah Historia (no. 6/Tahun I/2012).

Lain itu, Kiai Hasyim Asy’ari, penghulunya para kiai NU, di saat bersamaan mengeluarkan fatwa haram pergi haji di masa perang. Atas berbagai pertimbangan itu, Fathurrahman lalu mengeluarkan moratorium ibadah haji.

Media-media pro-Belanda lantas menjadikan ini sebagai bahan serangan. Mereka, misalnya, mengolok-olok kaum Republikan agar berhaji ke Yogyakarta saja. Kalau orang-orang yang tetap ngotot berhaji disebut Haji Nica, kaum Republikan balik disebut Haji Kiblik.

==========

Sepanjang Ramadan hingga lebaran, kami menyuguhkan artikel-artikel yang mengetengahkan pemikiran para cendekiawan Muslim Indonesia di paruh pertama abad ke-20. Kami percaya bahwa pemikiran mereka telah berjasa membentuk gagasan tentang Indonesia dan berkontribusi penting bagi peradaban Islam. Artikel-artikel tersebut ditayangkan dalam rubrik "Al-Ilmu Nuurun" atau "ilmu adalah cahaya".

Editor: Ivan Aulia Ahsan