tirto.id - “Perdagangan film adalah sangat penting dalam industri film. Industri film tanpa perdagangan yang baik akan merupakan usaha yang sia-siap.” Pernyataan tersebut diutarakan Djamaluddin Malik dalam sebuah acara Pertemuan Besar Artis Film Indonesia di Gedung SBKA Manggarai, Jakarta Selatan, pada 10 Maret 1956.

Djamaluddin Malik, yang meninggal pada 8 Juni 1970, tepat hari ini 50 tahun lalu, sangat jauh dari imej seniman, apalagi yang idealis. Dia seorang pedagang dari Minang yang menikmati bisnis seni, khususnya film. Sejak zaman Jepang, Djamal senang berkumpul dengan orang-orang panggung. Mereka inilah yang kemudian menginspirasinya untuk merintis perusahaan film terbesar di Indonesia sepanjang 1950-an.

Djamal nyatanya memang telah melakukan suatu langkah besar. Di depan Djamal, belum pernah ada orang Indonesia lain yang berani membangun industri film dari bawah. Terlebih hal ini dilakukan di tengah kondisi Indonesia yang baru saja melewati periode Revolusi.

“Yang luar biasa adalah pemilihan bidang film sebagai bidang usahanya. Karena selama sebelum perang hanya orang etnik China dan Belanda yang menjadi pengusaha film,” kata Sejarawan Film Misbach Yusa Biran kepada Ramadhan K.H. dan Nina Pane dalam Djamaluddin Malik: Pengusaha, Politikus, Pelopor Industri Film (2006: 30).

Berawal dari Atas Panggung

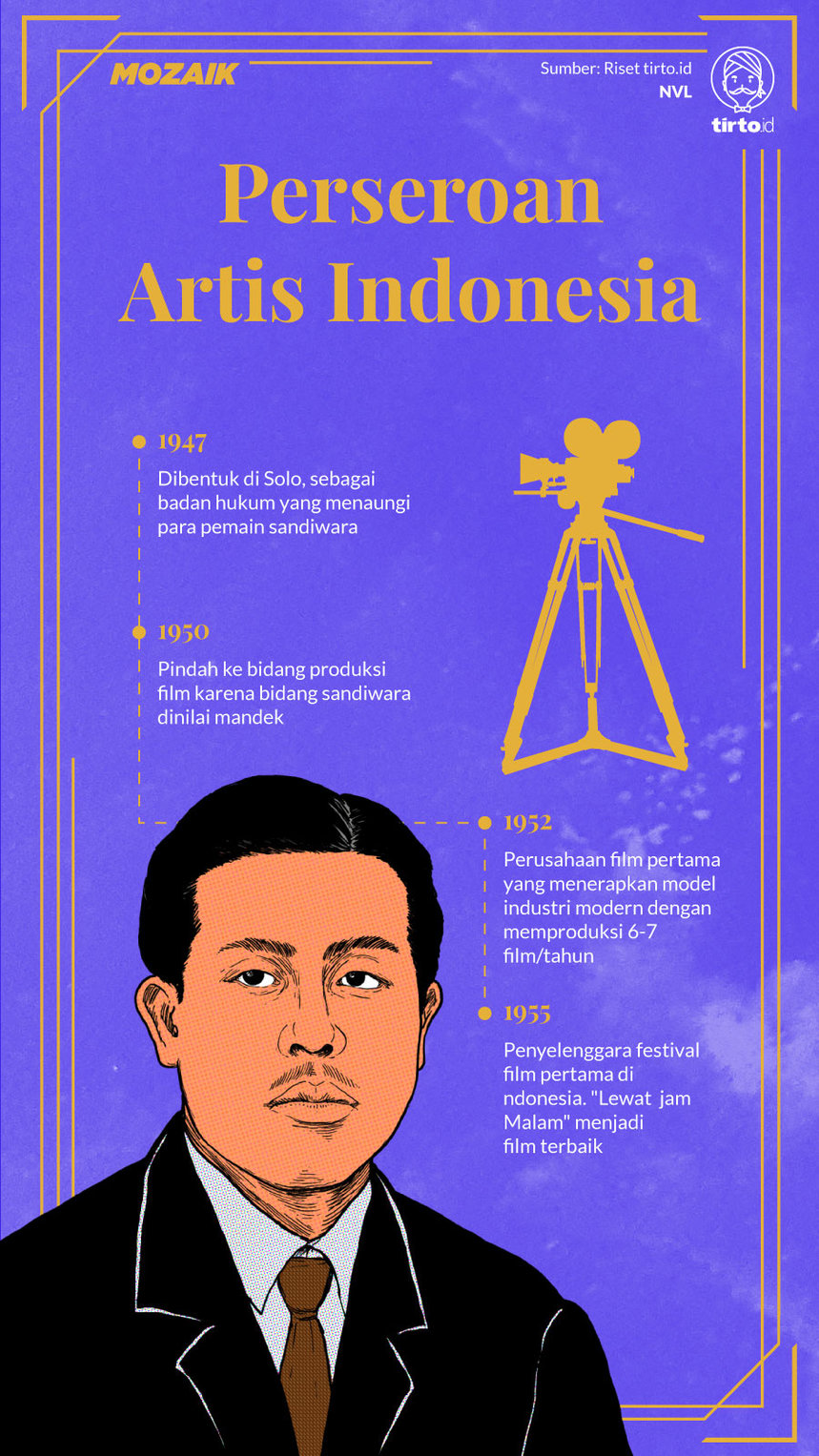

Awalnya Persari adalah perserikatan yang dibentuk untuk menaungi kelompok sandiwara. Serikat ini didirikan di Solo pada 1947 oleh “anak wayang” dari grup sandiwara Pantjawarna dan Bintang Timoer. Kedua grup tersebut dibeli Djamal dari pengusaha show business Tionghoa.

Sepanjang revolusi, kedua grup sandiwara asuhan Djamal dikenal suka berkeliling ke pelosok daerah di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Seperti dikisahkan Ramadhan K.H. dan Nina Pane (hlm. 24), tak jarang pula ada anggota yang sengaja menyusup ke wilayah-wilayah konflik agar tetap dapat menghibur laskar.

Pertunjukan sandiwara dianggap mengalami kemunduran pasca-penyerahan kedaulatan. Khawatir akan masa depan pemain sandiwara asuhannya, pada 1950 Djamal memutuskan untuk menampung kembali para anggota Pantjawarna dan Bintang Timoer di sebuah perumahan Kebayoran Baru yang dibangun khusus untuk mereka.

Di tempat yang sama, mereka memproduksi film pertama serikat Persari yang berjudul Sedap Malam. Mengunakan alat-alat sewaan yang tidak lengkap, film itu pun selesai pada akhir 1950. Satu tahun kemudian, serikat Persari dilikuidasi agar Djamal bisa berkonsentrasi membangun perusahaan film Persari.

Seperti yang tercatat dalam memoarnya, Djamal semakin giat berdagang agar dapat mencukupi kebutuhan peralatan serta meningkatkan kelayakan studio Persari. Aktivitas bersama Partai NU memungkinkan Djamal untuk mengenal pejabat-pejabat partai dan para pemegang akses keuangan negara. Berkat hal ini, Djamal dengan mudah mendapatkan pinjaman modal untuk usaha dagangnya (hlm. 49).

Pada 1952, Persari membangun kompleks studio di Taman Polonia, Jatinegara. Studio baru ini terdiri dari gedung-gedung produksi yang dilengkapi kolam renang, lapangan tenis, restoran, dan rumah-rumah tinggal untuk para pemain, tenaga kreatif, teknisi, dan orang-orang penting perusahaan.

“Kami merasa beruntung sekali djika dikenangkan bahwa dua setengah tahun jang lalu ketika Persari baru didirikan, studio kami di Kebajoran Baru hanja bertiang bambu beratap rumbia dan berdinding tabir belaka,” ujar Djamaluddin mengiringi peletakan batu pertama studio baru Persari, seperti dilansir majalah Aneka No. 26 (10/11/1953).

Dalam waktu singkat Persari menjelma menjadi studio film terbesar dan paling mewah di Indonesia. Konsepnya meniru studio film di Manila yang terinspirasi dari studio Metro Goldwyn Mayer (MGM). Persari pun mendapat julukan Hollywood Kecil. Malah, ada pula yang menjulukinya Djakartawood.

Show Business Ala Djamaluddin Malik

Sejak 1950, Persari mampu memproduksi rata-rata 6-7 judul per tahun. Angka ini terhitung besar, mengingat bahan baku produksi masih terbatas kala itu. Sebagai perbandingan, perusahaan yang lebih idealis seperti Perusahaan Film Nasional (Perfini) saja hanya mampu membuat dua film per tahun.

Djamal tidak ragu-ragu memangkas waktu dan menjatah modal produksi agar lebih efisien. Bagi Djamal, seluruh komponen industri film seperti produksi dan distribusi sudah seharusnya bersinergi.

Berkat kebijakan bisnisnya, jelang pertengahan 1950-an Djamal mulai rajin mengimpor dan mendistribusikan film India sambil terus memimpin produksi film Persari. Menurut Misbach Yusa Biran, sebagaimana diutarakan dalam memoar Djamaluddin Malik, Djamal menjalankan bisnisnya dengan nama "Djamaluddin Malik Concern".

“Yang saya tahu di samping mendirikan Persari, Djamaluddin Malik juga mendirikan Djamaluddin Malik Concern. Salah satu kantornya seingat saja di Jalan Nusantara. Kegiatan yang menonjol adalah sebagai importir film dan distributor film,” terang Misbach.

Saat dituduh memperparah persaingan antara film buatan dalam negeri dengan film impor India Djamal pun mencak-mencak. Melalui ceramah pada Pertemuan Besar Artis Film Indonesia, Djamal menegaskah bahwa apa yang dilakukannya semata adalah kompromi perdagangan.

“Kalau kiranja 12 film India tidak saja masukkan ke Indonesia, maka saja akan berdosa pada diri saja dan kepada kawan-kawan jang menggantungkan nasibnya di perusahaan saja,” kata Djamal mengutip Aneka No. 8 (1956).

Apa yang dilakukan Djamaluddin Malik itu sejalan dengan apa yang pernah dipaparkan Bapak Perfilman Indonesia, Usmar Ismail, dalam antologi Usmar Ismail Mengupas Film (1983: 222-223). Menurut pengamatan Usmar di sela masa studinya di Amerika Serikat pada 1952, Hollywood pasca-Perang Dunia II menjadi sangat besar berkat politik produksi dan distribusi—termasuk impor dan ekspor—yang dilakukan studio-studio raksasa berjuluk "The Big Five".

Strategi Djamal di Persari nyatanya sukses meniru Hollywood. Selama tujuh tahun berproduksi, Persari bisa dikatakan cukup stabil. Nasibnya lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi Perfini yang pernah mengalami masa-masa sulit berproduksi lantaran kekurangan dana.

Bintang di Langit Persari

Strategi Persari untuk meningkatkan penjualan film terinspirasi dari Hollywood. Layaknya industri film di Amerika, Persari sangat konsisten menerapkan sistem bintang. Sistem bintang dipinjam Djamal dari sutradara Belanda bernama Albert Balink yang pernah “menjual” pasangan kasmaran Raden Mochtar dan Roekiah dalam film Terang Boelan pada 1937.

Pada 1952, salah satu film Persari yang cukup ambisius berjudul Rodrigo de Villa kembali menarik nama Mochtar sebagai pemeran utama. Pemilihan Raden Mochtar untuk memerankan tokoh utama Rodrigo sangat berasalan, mengingat popularitasnya.

Pada saat bersamaan, Persari gencar mempromosikan wajah Netty Herawati sebagai lawan main Mochtar melalui surat kabar dan majalah. Menurut artikel yang dimuat dalam majalah Pantjawarna (10/1/1964), diketahui bahwa obsesi Persari untuk melambungkan nama Netty terlihat melalui permainan angket surat kabar.

Disebutkan bahwa majalah Dunia Film pimpinan Abdul Latief membuat angket bintang perempuan populer tahun 1954. Suara terbanyak diraih aktis Titien Sumarni. Namun, karena pengaruh bisnis Djamaluddin Malik, redaktur majalah tiba-tiba mengganti nama Titien dengan Netty Herawati.

Sayang, manuver-manuver bisnis film Persari tidak bertahan lama. Akibat kedekatannya dengan gaya bisnis film Amerika, Persari sempat dimusuhi oleh gerakan anti-film Amerika yang dipelopori Lekra dan PKI pada 1957.

Pada tahun yang sama, Persari hanya berhasil menelurkan tiga buah film. Kondisi perusahaan diperparah oleh utang yang melilit Djamaluddin Malik. Pada 1958, studio Persari yang megah pun harus diakuisisi oleh PN Aerial Survey (Penas) untuk melunasi utang.

==========

Artikel ini pertama kali ditayangkan pada 16 Juli 2019. Kami melakukan penyuntingan ulang dan menerbitkannya kembali untuk rubrik Mozaik.

Editor: Windu Jusuf