tirto.id - Otoritas fiskal kita masih dihadapkan pada pekerjaan rumah (PR) besar untuk bisa mengatrol tax ratio. Tax ratio atau rasio pajak merupakan perbandingan antara total penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Secara tidak langsung rasio ini juga mencerminkan ukuran kinerja penerimaan negara.

Tax ratio kita mengalami tren penurunan sejak 1980, meskipun pergerakannya selalu dinamis dari tahun ke tahun. Pada awal tahun 2000-an rasio pajak Tanah Air selalu anteng di level 11-13 persen. Namun, memasuki 2014, era Presiden Jokowi, nilainya turun ke rentang 8-11 persen.

Kondisi rasio pajakkita bahkan pernah berada di level terendahnya pada saat Pandemi COVID-19, di mana capaiannya berada di level 8,33 persen pada 2020. Pergerakannya mulai meningkat kembali, yang pada tahun 2023 diprediksi sebesar 10.21 persen.

Menariknya, penurunan tax ratio tersebut justru terjadi di balik torehan memuaskan dan prospek cerah penerimaan pajak dalam tiga tahun terakhir. Selama 2021-2023 tercatat realisasi penerimaan pajak kita berhasil melewati target 100 persen dari APBN.

Pada 2021 misalnya, realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.278 triliun (104 persen). Kemudian pada 2022 mencapai Rp1.716 triliun (115,6 persen) dan teranyar pada 2023 Rp1.869 triliun (102,8 persen).

Namun sayangnya, hattrick penerimaan pajak yang melampaui target tersebut belum cukup mendongkrak rasio pajak kita. Indonesia juga tercatat masih sedikit tertinggal dibandingkan negara-negara lain

Menurut data Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) rasio pajak terhadap PDB Indonesia hanya 10,9 persen pada 2021. Angka ini di bawah rata-rata Asia dan Pasifik (29) sebesar 19,8 persen dan OECD 34,1 persen.

Indonesia juga jauh tertinggal dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Vietnam yakni 18,6 persen, Filipina 18,1 persen, Kamboja 18,0 persen, Thailand 16,4 persen, Singapura 12,6 persen, dan Malaysia 11,8 persen.

Alasan Rendahnya Rasio Pajak

Selama era Presiden Joko Widodo (Jokowi), tax ratio Indonesia hanya bergerak di kisaran 8-11 persen. Padahal menurut International Monetary Fund (IMF), idealnya rasio pajak sebuah negara minimal sebesar 15 persen dan untuk negara maju rata-rata di atas 30 persen.

Pada kasus Ibu Pertiwi, salah satu penyebab rendahnya rasio pajak adalah karena tindakan penghindaran pajak. Terlebih sistem pajak kita saat ini masih menggunakan self assessment system atau pendataan secara pribadi. Jadi ada risiko yang cukup besar wajib pajak tidak melaporkan sesuai aturan.

"Salah satu tantangan adalah mengumpulkan data dan informasi para pihak. Karena kita boleh jujur sistem pajak kita ini kan sistem self assessment," kata Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo kepada Tirto, Selasa (20/2/2024).

Salah satu upaya penghindaran pajak bisa dilihat saat Pandemi COVID-19 lalu. Kala itu, beberapa perusahaan mengaku rugi secara berturut turut, kendati tetap beroperasi dan mengembangkan bisnisnya.

Pada laporan Tax Justice in the time of COVID-19 dari Tax Justice Network perkiraan rugi yang dialami Indonesia karena penghindaran pajak mencapai 4,86 miliar dolar AS per tahun. Dari total tersebut, sebesar 4,78 miliar dolar AS adalah jumlah kerugian yang disebabkan oleh perusahaan di Indonesia.

Temuan tersebut juga didukung oleh hasil penelitian Eurica Saerang dkk berjudul Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo Dan Maluku Utara.

Berdasarkan sampel studi, total wajib pajak badan yang tercatat pada 2019 sebesar 101.566 badan. Namun yang memiliki NPWP hanya 16.002 badan atau 15,8 persen. Parahnya, kurang dari setengah pemilik NPWP tersebut yang membayar pajak. Ini berarti, wilayah sampel tersebut masuk dalam kategori belum patuh pajak.

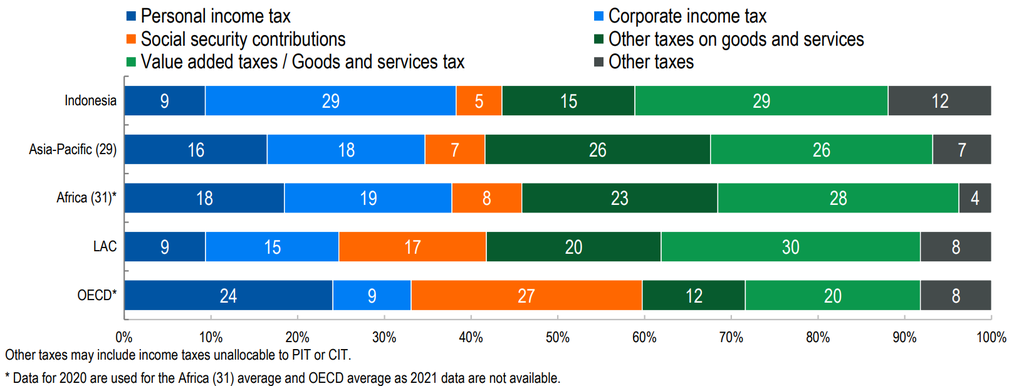

Analisa OECD juga sejalan dengan penemuan di atas. Berdasarkan grafik di bawah ini, terlihat bahwa struktur pajak Tanah Air bergantung pada penerimaan dari PPh Badan (corporate income tax) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Hal ini berbanding terbalik dengan negara-negara yang memiliki rasio pajak tinggi.

Rata-rata negara di OECD, Asia Pasifik bahkan Afrika mencatatkan kontribusi atas PPh individu yang terpaut tinggi yakni masing-masing 24 persen, 16 persen, dan 28 persen. Sementara itu, untuk tipe pajak ini, di Indonesia hanya memberikan kontribusi 9 persen.

Ini secara tidak langsung menyiratkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Tanah Air, masih di bawah negara-negara tersebut.

Selain masalah kepatuhan, rendahnyarasio pajak di Indonesia juga disebabkan karena target yang terlalu kecil dari pemerintah. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, tax ratio ditetapkan 11,8 persen - 12,8 persen, sedangkan dalam Nota Keuangan RAPBN 2024 hanya sebesar 10,1 persen.

Tidak hanya itu, terdapat integrasi seperti tingginya belanja perpajakan yang kurang efektif, aktivitas ekonomi ilegal atau underground economy yang belum berhasil dipecahkan, serta persoalan di sistem perpajakan sendiri.

Upaya Pemerintah

Pemerintah sebenarnya sudah mendesain berbagai kebijakan, utamanya untuk memperluas basis pajak. Hal ini mengingat masih banyak sektor informal yang belum tersentuh, di antaranya sektor pertanian, perkebunan, UMKM, dan lainnya.

Salah satu contoh akan dilakukan pemerintah dalam mengoptimalisasi penerimaan perpajakan pada tahun ini adalah pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan/SIAP (Core Tax Administration System) dan smart customs and excise system.

Langkah lainnya adalah intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan pada obyek dan subyek pajak maupun perluasan barang kena cukai, penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau, peningkatan tarif cukai hasil tembakau, serta penguatan kelembagaan penerimaan.

Selain itu, untuk memperluas basis pajak, pemerintah melakukan integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan NPWP. Integrasi ini akan memperluas basis penerimaan pajak yang dalam jangka menengah dan panjang diharapkan mendongkrak penerimaan pajak.

Beleid tersebut juga menghapus batasan apakah seseorang terdaftar sebagai wajib pajak atau bukan. Ambil contohnya, anak baru lahir yang sudah punya NIK. Andai harta berharga didaftarkan orang tua atas nama anaknya, informasi ini akan terdeteksi oleh DJP.

Apalagi DJP juga secara rutin menerima data dari Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain (ILAP). Jadi, secara teori seluruh data harta berharga di Indonesia akan terekam oleh DJP.

Sayangnya, kewajiban integrasi NIK dan NPWP yang digaungkan pemerintah belum membuahkan hasil maksimal. Per akhir 2023, total data wajib pajak yang telah memadankan NIK dan NPWP baru sebanyak 59,88 juta orang, atau setara dengan 82,64 persen dari total wajib pajak. Masih ada 12,5 juta orang belum memadankan NIK sebagai NPWP.

Konsep SIN Pajak Era Bung Karno

Di luar upaya pemerintah, terdapat salah satu strategi yang patut dipertimbangkan, yakni konsep Single Identity Number (SIN). Konsep ini pernah diusung di era Bung Karno dan diklaim menjadi salah satu solusi konkret dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan dan tax ratio.

Pada 31 Desember 1965, Bung Karno sempat mengeluarkan Perppu 2/1965 mengenai peniadaan rahasia bagi aparat pajak. Sayangnya, pada 1983 melalui UU 6/1983 terjadi reformasi perpajakan dengan pemberlakuan Self Assessment System yang berlaku hingga saat ini.

Padahal SIN sangat berpotensi meningkatkan rasio pajak. Hadi Poernomo, eks Dirjen Pajak periode 2001-2006, mengungkapkan jika SIN diberlakukan paling tidak tax ratio kita bisa naik 0,3 persen per tahunnya.

“Ini tentunya kita naiknya harusnya tinggi. Karena UU perpajakan sekarang ada ini ada UU setingkat dengan Jepang dan negara lain. Ini luar biasa,” ujar Hadi Poernomo.

Konsep SIN berbeda dengan integrasi NIK dan NPWP, payung hukumnya lebih luas. Sederhananya, SIN Pajak adalah penyatuan data secara daring dan terintegrasi, baik data keuangan maupun non keuangan.

Informasi tersebut nantinya akan digunakan sebagai basis data pembanding atas laporan perpajakan dari wajib pajak. Kemudian, jika SIN diterapkan maka DJP memiliki kewenangan penuh untuk akses informasi 24 jam, tanpa perlu dibentuk MoU terpisah dengan pihak ketiga.

Dalam hal data dan informasi yang diberikan dianggap tidak mencukupi, maka Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dasar hukum di atas adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

“Kalau kita melaksanakan ini sesuai perintah Undang-Undang tentunya tax ratio kita harusnya naiknya tinggi sekali. Data ini harus kita analisis link and match. Maka akan terbentuk transparansi. Kalau sudah terbentuk semua pihak di Indonesia terpaksa jujur,” ujar Hadi Poernomo.

Konsep SIN Pajak era Sukarno sepantasnya dipertimbangkan, meskipun di satu sisi terdapat risiko yang harus diminimalisir, seperti kebocoran data dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak DJP.

Seperti diketahui, hampir setiap tahun terdapat laporan kebocoran data kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Belum lagi, kasus korupsi pegawai pajak yang terus-menerus.

Editor: Dwi Ayuningtyas

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id