tirto.id - Depresi pasca melahirkan atau Postpartum Depression, selanjutnya akan disebut sebagai PPD, menjadi mimpi buruk bagi sebagian ibu. Profil ibu ideal yang melekat di masyarakat, menjadi salah satu faktor yang membuat para ibu terperangkap depresi pasca melahirkan. Bagaimana cara agar kita tidak kembali ke masa lalu, saat PPD masih menjadi tanggung jawab tunggal seorang ibu semata?

Beban Para Ibu

Jauh sebelum PPD menjadi istilah klinis yang diakui, Hippokrates telah terlebih dahulu memperkenalkan hipotesisnya terkait PPD pada abad ke-4. Saat itu Hippokretes mengatakan bahwa lochial discharge – cairan dari rahim yang keluar setelah melahirkan - akan mengalir ke kepala bila tidak tuntas dikeluarkan dari dalam tubuh, dan menyebabkan agitasi (perasaan gelisah, jengkel, dan gugup), delirium (kondisi penurunan kesadaran yang bersifat akut dan fluktuatif), dan juga serangan mania.

Beban ibu pasca melahirkan masih berlanjut pada abad pertengahan. Perempuan yang mengalami melankolia setelah melahirkan dianggap sebagai penyihir atau korban sihir. Sampai pada abad ke-16, laporan mengenai PPD lebih banyak mengungkap tentang pembunuhan anak oleh ibunya daripada pengetahuan mengenai kondisi mentalnya sendiri.

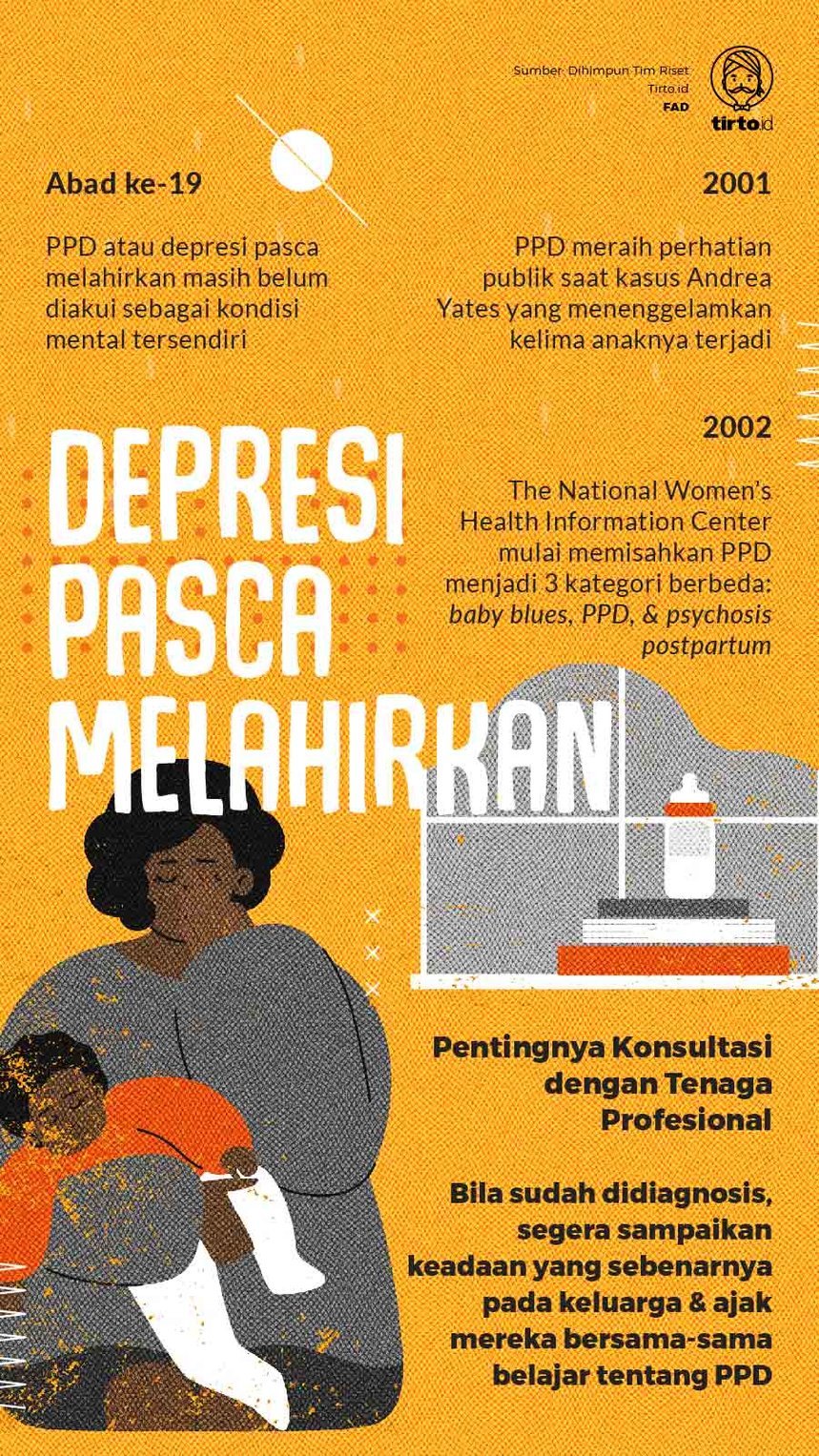

PPD masih belum diakui sebagai kondisi mental tersendiri sampai pada abad ke-19. Perempuan yang mencari bantuan, sering menjadi sasaran berbagai perawatan yang tidak biasa. Selama tahun 1950-an, terapi kejut listrik sering kali menjadi pengobatan yang direkomendasikan untuk perempuan yang kala itu dikategorikan "neurotik".

Mayo Clinic menerbitkan buku Mayo Clinic Complete Book of Pregnancy and Baby’s First Year dan mengkategorikan PPD sebagai penyakit otak. Buku yang diterbitkan tahun 1994 itu, juga mengungkapkan faktor perubahan hormon serta faktor sosial berpengaruh pada kemunculan PPD. Sedangkan pada tahun 2002, The National Women’s Health Information Center mulai memisahkan PPD menjadi tiga kategori berbeda: baby blues, PPD, dan psychosis postpartum.

PPD meraih perhatian publik saat kasus Andrea Yates yang menenggelamkan kelima anaknya terjadi pada tahun 2001, dan pada tahun 2005, saat Tom Cruise mengkritik pemakaian obat yang digunakan Brooke Shields selama masa pemulihan PPD.

Faktor Biologis atau Sosiologis?

Berbagai upaya untuk memperkenalkan, menyosialisasikan, dan menelaah PPD sebagai kondisi mental tersendiri sudah banyak dilakukan. PPD yang awalnya hanya dianggap sebagai penyakit akibat sihir, berlanjut menjadi kondisi mental yang dianggap sama dengan depresi secara umum - yang karenanya membuat penanganan PPD tidak optimal - kini mulai menemukan titik terang.

Dr. Dyani Pitra Velyani, SpKL, psikiater dari Universitas Indonesia dan juga pengajar Ilmu Kedokteran Jiwa di Universitas Trisakti, pada kesempatan diskusi yang diselenggarakan Puan Seni, menginformasikan perbedaan antara PPD dan baby blues yang kini semakin jelas. Menurutnya, walau memiliki gejala yang cenderung mirip, PPD memiliki durasi, eskalasi tekanan, dan dampak yang jauh lebih serius dari baby blues. “Bila pada baby blues durasi gangguannya berkisar antara 2 hingga 14 hari, PPD bisa mencapai 1 sampai 6 bulan. Baby blues juga cenderung bisa menghilang dengan spontan sementara PPD tidak. Tingkat kesembuhan baby blues juga relatif lebih tinggi, mencapai 30 hingga 75 persen, sementara PPD hanya 10 hingga 15 persen saja,” kata Velly.

Menurutnya, secara biologis, perempuan memang memiliki kondisi tubuh dan mental yang sangat khusus yang disebabkan oleh fluktuasi hormonal sejak masa pubertas. Tak hanya faktor fisik, perempuan juga berhadapan dengan faktor sosio-kultural atas berbagai peran perempuan yang sudah berlangsung lama. Dari sisi psikologis pun, menurut Vely, ada perbedaan mekanisme dalam menanggapi persoalan dari perempuan dan laki-laki. “Perempuan, menurut studi, cenderung menginternalisasi segala sesuatu. Hal ini berkaitan dengan kromosom X perempuan. Sedangkan laki-laki lebih mengeksternalisasi. Dari perbedaan mekanisme ini juga, perempuan cenderung melakukan emotional coping terlebih dahulu, baru kemudian menyelesaikan masalah,” kata Vely.

Postpartum Support International dan Postpartum Education for Parents juga menyimpulkan bahwa PPD disebabkan oleh kombinasi faktor fisik dan sosial, yaitu gabungan antara perubahan hormon yang mempengaruhi kimia otak, tekanan sosial, dan isolasi sosial.

Tesis Pam Regus dari Universitas Georgia (2007) dengan judul The Emerging Medicalization of Postpartum Depression: Tightening the Boundaries of Motherhood menyebutkan bahwa ada peran dari dominasi pria di bidang medis yang meminimalkan pengalaman perempuan sebagai subyek yang mengalami proses melahirkan.

Pendapat ahli dan berbagai sumber mengenai persiapan melahirkan juga terlalu fokus pada perkembangan janin dan melewatkan kondisi kesehatan ibu. Konstruksi sosial yang ada membuat ekspresi emosional perempuan sering dikaitkan dengan kelemahan, yang membuat perempuan lebih rentan didiagnosa depresi tanpa pemeriksaan lebih spesifik. Peningkatan depresi pada perempuan menurut tesis tersebut juga disebabkan oleh kultur terkait karakter "kebaikan seorang ibu” yang akhirnya mencegah perempuan mengekspresikan perasaan negatif terhadap perannya sebagai ibu. Pendapat masyarakat bahwa memiliki bayi harus menjadi momen bahagia tanpa terkecuali, akhirnya menjadi tekanan bagi ibu yang memiliki kesulitan selama pasca melahirkan.

Pentingnya Konsultasi dengan Tenaga Profesional

Sayangnya pada masa modern ini, keputusan sebagian ibu untuk menutup diri tentang kondisi yang dihadapi pasca melahirkan masih saja terjadi. Ketakukan akan mendapat stigma sebagai ibu yang tidak baik, membuat banyak ibu menyembunyikan gejala PPD yang dialami.

Gejala PPD dapat dilihat dari perubahan fisik, emosional, dan perilaku ibu. Gejala fisik PPD berkisar dari kurang tidur, tidak energi, dan nafsu makan berubah menjadi sakit kepala, nyeri dada, jantung berdebar-debar, dan hiperventilasi. Gejala emosional PPD termasuk kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan, kebingungan, kesedihan, merasa kewalahan atau tidak mampu sebagai orang tua, pikiran untuk bunuh diri, dan halusinasi aneh. Ibu dengan gejala PPD sering menunjukkan perilaku menangis, terlalu sensitif, mudah tersinggung, hingga serangan panik, permusuhan, dan paranoia.

“Namun, jangan pernah melakukan diagnosa sendiri tanpa berkonsultasi langsung dengan tenaga profesional. Bila memang sudah didiagnosis oleh tenaga profesional, segera sampaikan keadaan yang sebenarnya pada pasangan atau keluarga, dan ajak mereka bersama-sama belajar tentang PPD melalui sumber-sumber edukasi tepercaya. Bila ibu tidak bisa menyampaikan kondisinya, ia juga bisa meminta bantuan tenaga profesional untuk menjelaskan pada pasangan atau keluarga,” Vely mengingatkan para ibu.

“Pertama, ibu harus menerima kondisi yang sedang dialami dengan penuh kesadaran dan mengikuti saran profesional seperti psikiater atau dokter. Ikuti saran tenaga profesional tentang kebutuhan obat, psikoterapi, atau saran medis lainnya. Ibu juga disarankan untuk tetap menjalani perilaku hidup sehat, nutrisi seimbang, istirahat cukup, berolahraga walau rasanya berat dan enggan,” Vely menambahkan.

Setelah melahirkan, ibu dengan PPD juga memiliki pola pengasuhan bisa menjadi sangat unik. “Satu hal yang pasti, pelaksanaan pengasuhan yang dilakukan harus melibatkan sang ayah, dan keluarga terdekat, dengan pola kerja sama dan saling membantu yang menjamin kesejahteraan bayi dan ibu, juga ayah,” tandas Vely.

Walau ibu adalah penderita utama yang mengalami PPD, namun penanganan PPD tidak bisa dilakukan ibu seorang diri. Dukungan dari orang terdekat sangat penting dalam menanggulangi PPD. Pemahaman yang sama mengenai bergesernya predikat “ibu normal” atau “ibu ideal” harus dipahami oleh seluruh keluarga. Bahwa keluarga terdekat, harus menerima profil ibu dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan turut membantu pekerjaan rumah yang dahulu hanya dianggap sebagai kewajiban ibu semata.

Kebutuhan akan Dukungan Pemerintah

Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) yang telah menjadi RUU Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhir Juni 2022 lalu, menjadi angin segar bagi kesejahteraan ibu. Menurut Journal of Quality in Health care & Economics pada artikel “A Review of Post-Partum Depression-Why is the Mom Sad?”, perlindungan undang-undang, yang juga mengatur tentang lingkungan kerja yang mendukung ibu hamil, menjadi salah satu faktor yang dapat meminimalkan terjadinya PPD.

Selain faktor fisik dan sosial yang telah disebutkan sebelumnya, latar belakang depresi, kurangnya dukungan dari orang terdekat, ketidakstabilan finansial, sampai kehamilan tidak terencana, menjadi faktor-faktor penyebab PPD.

Kini, DPR sedang berupaya memberikan waktu bagi ibu pekerja untuk lebih lama bersama anak dan fokus pada pemulihan diri setelah melahirkan melalui RUU KIA. Bila sebelumnya cuti melahirkan hanya selama 3 bulan, melalui RUU ini, ibu pekerja akan mendapatkan cuti melahirkan selama 6 bulan. Ibu yang cuti melahirkan juga tetap akan mendapatkan gaji penuh selama 3 bulan pertama, dan 75% di bulan tiga bulan terakhir. Selain cuti melahirkan untuk ibu, RUU KIA juga mengusulkan cuti untuk ayah selama 40 hari.

Kehadiran RUU KIA ini tentu sebuah preseden baik yang perlu didukung untuk memungkinkan seorang ibu dapat meminimalkan tekanan yang dialami bahkan sejak ia hamil, sampai ia melahirkan.

Penulis: Indah Ariani

Editor: Lilin Rosa Santi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id