tirto.id - Pindah ibukota bukan hal istimewa. Banyak negara telah melakukannya—tentu dengan biaya yang sangat besar—dengan berbagai macam sebab dan alasan. Pada era Revolusi Fisik, dua kali Indonesia pindah ibukota, yakni dari Jakarta ke Yogyakarta (1946), menghindari agresi sekutu dan Belanda, lalu dari Yogyakarta ke Bukittingi ketika Agresi Militer II (1948) hingga akhirnya kembali ke Jakarta.

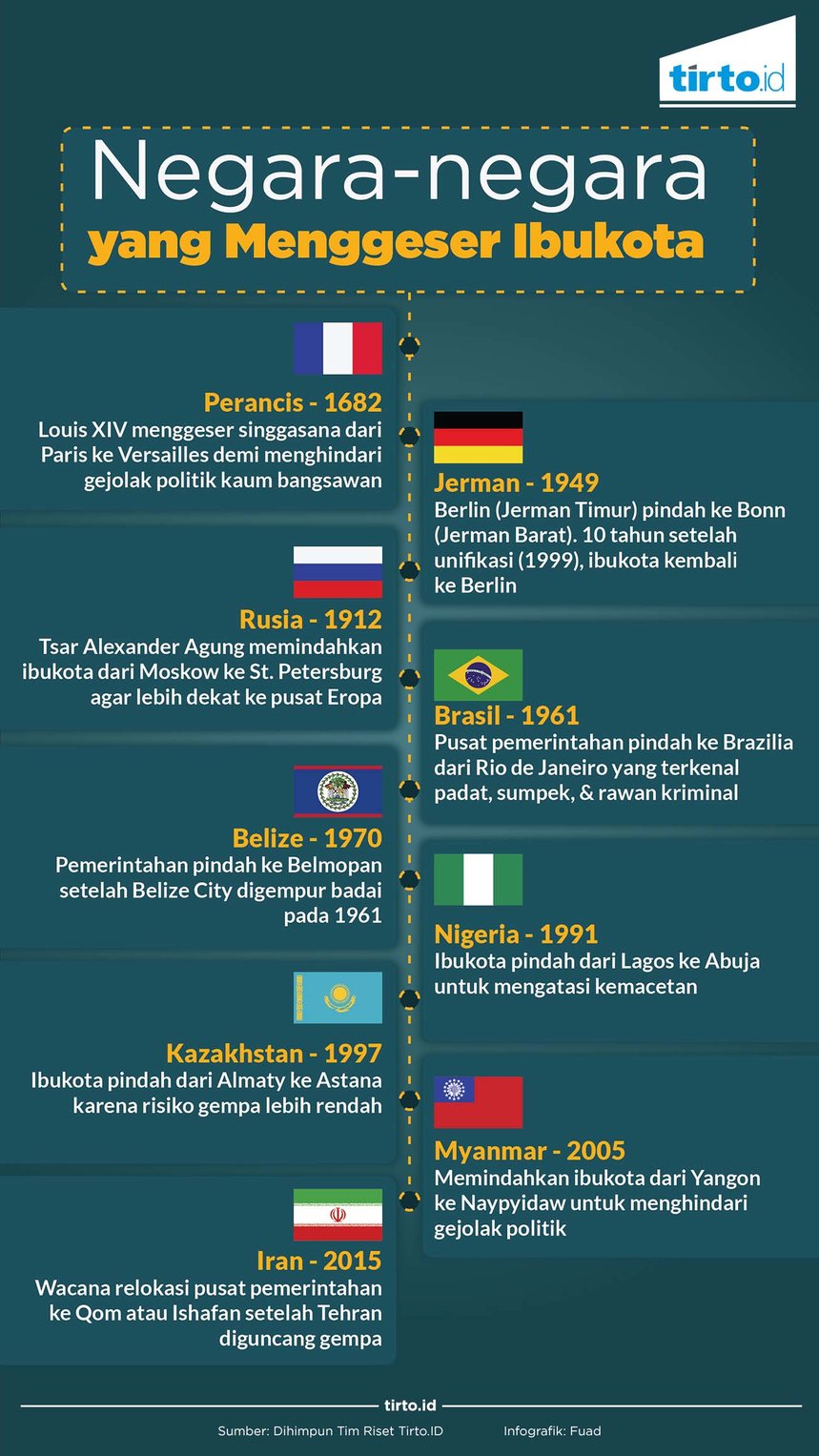

Mantan presiden Argentina Cristina Fernandez (2007-2015) berencana memindahkan pusat pemerintahan dari Buenos Aires ke Santiago del Estero guna mengantisipasi ketidakstabilan politik. Pada 1961, pusat pemerintahan Brazil dipindahkan ke Brazilia dari Rio de Janeiro, kota yang dikenal padat, sumpek, dan penuh kriminalitas.

Filipe R. Campante, profesor kebijakan publik dari Harvard Kennedy School menjelaskan, motif pemindahan ibukota bisa sangat beragam: kebutuhan untuk mengembangkan kawasan-kawasan yang terbelakang, atau mengatasi persaingan antar-daerah.

Campante mencontohkan perpindahan ibukota Nigeria dari Lagos ke Abuja pada 1991 sebagai contoh langkah yang diambil negara untuk mengatasi kemacetan. Motif lain yang disebut Campante, seperti dalam tulisannya di The New York Times, adalah melindungi negeri dari ancaman militer asing.

Risiko bencana alam adalah satu faktor lain. Pada 1991, ketika Kazakhtan merdeka dari Uni Soviet, Almaty adalah ibukota negara. Pada Desember 1997, ibukota pindah ke Astana yang risiko gempanya lebih rendah. Pada 1970, pemerintah Belize memindahkan ibukota ke Belmopan, setelah ibukota lama Belize City diluluhlantakkan oleh badai pada 1961. Gempa yang terjadi pada 2015 membuat pemerintah Iran mempertimbangkan merelokasi pusat pemerintahan ke Qom atau Ishafan.

Faktor Politik

Bolak-balik pindah ibukota tak hanya dialami Indonesia pada zaman revolusi. Ketika negeri-negeri berbahasa Jerman bersatu dalam kekaisaran pada 1871, status Berlin sebagai ibukota Prussia—provinsi yang paling dominan—otomatis menjadikannya ibukota nasional. Pasca-Perang Dunia II, Jerman pecah jadi Jerman Barat dan Jerman Timur. Ibukota Jerman Barat dipindahkan dari Berlin (yang terletak di Jerman Timur) ke Bonn, sementara Jerman Timur tetap beribukota Berlin (Timur).

Alasan keamanan yang melatarbelakangi transfer ibukota dari Berlin ke Bonn tetap menghantui warga Berlin Barat sepanjang Perang Dingin: mereka takut tank-tank Soviet merobohkan dinding perbatasan dan menduduki Berlin Barat sebagaimana Soviet menyerbu Budapest, Hungaria pada 1956. Pada 1999, 10 tahun sejak unifikasi kedua Jerman, ibukota kembali ke Berlin.

Seringkali dianggap sebagai jendela sebuah negeri, pemindahan ibukota adalah proyek mercusuar. Sukarno pernah sangat berambisi menyetarakan Jakarta dengan kota-kota dunia. Ia membangun monumen, hotel, dan stadium megah. Berbeda dari Sukarno, Tsar Alexander Agung memulainya pada 1712 dengan cara memindahkan pusat pemerintahan dan bisnis dari Moskow ke St. Petersburg agar semakin dekat ke pusat Eropa. Kota itu ia bangun dari rawa-rawa dengan mempekerjakan sepuluh ribu petani yang kemudian mati dan dikubur sembarangan.

Tak hanya itu, Tsar menginginkan agar bangunan-bangunan baru bergaya Eropa di ibukota baru mengubah citra Rusia yang telanjur identik dengan Moskow: tak terencana, kuno, berbau Bizantium, dan terbelakang. Dalam October: The Story of Russian Revolution (2017), novelis China Miéville mengisahkan bahwa Peter menyewa arsitek-arsitek asing, memerintahkan warga Petersburg untuk mengenakan pakaian Eropa dan agar bangunan dibuat dari batu.

“Ia memenuhi kotanya dengan rumah bersusun, memerintahkan pedagang dan bangsawan pundah ke metropolis baru itu [dan] pada awal-awal tahun berdiri, serigala masih berkeliaran di jalan-jalan yang belum rampung,” tulis Miéville.

Selain ancaman perang, ketidakstabilan politik menjadi satu pertimbangan penting. Sebagai langkah konsolidasi monarki, pada 1682 Louis XIV menggeser singgasana ke Versailles, yang berjarak 28 km dari Paris dan dapat ditempuh antara 7-10 jam dengan berkuda.

Paris dikenal rawan gejolak politik. Perang sipil “Fronde” (1648-1653) yang dikerahkan oleh para bangsawan yang menolak bayar pajak dan melepas privilese, meletus ketika Louis masih berusia 10 tahun. Bertahun-tahun setelah ibukota dikembalikan Paris pada era revolusi (1789-1799), Napoleon III merombak tata kota, meratakan kampung-kampung dan memperlebar jalan untuk mematahkan barikade demonstran.

Urusan membendung protes, junta militer di Myanmar lebih gila lagi. Ketika masih memegang kekuasaan mutlak di Myanmar, pemerintahan junta militer mulai membabat hutan di tengah negeri dan pada 2005 menyatakan ibukota pindah dari Yangon ke Naypidaw. Ini dilakukan setelah Jenderal Tan Shwe mendapat saran dari seorang peramal kepercayaannya. Keterangan resmi pemerintah menyatakan pemindahan tersebut dilakukan karena Yangon sudah terlampau padat penduduk.

Kota ini, tulis Siddharth Varadarajandalam majalah Himal pada 2007, mempraktikkan “kediktatoran kartografi” dengan cara meniadakan pusat kota. “Naypyidaw pun jadi jaminan mutu untuk mencegah perubahan rezim (regime change), sebuah masterpiece tata kota yang didesain untuk melumpuhkan 'revolusi berwarna',” tulis Varadarajandalam merujuk gejolak massa di kawasan Eropa Timur yang meruntuhkan Uni Soviet dan insiden Tiananmen di Tiongkok pada 1991.

Laporan The Guardian pada 2015 menyebutkan, Naypyidaw disesaki hotel-hotel bergaya vila dan mal-mal yang dicat warna pastel: pink muda, biru muda, krem. Dengan luas 4.800 km per segi (enam kali luas New York City), kota ini dilengkapi dengan jalan-jalan baru diaspal yang memiliki sampai dua puluh lajur dan dirancang untuk mobil dan motor, alih-alih untuk pejalan kaki. Naypiysdaw, ibukota salah satu negeri termiskin Asia Tenggara, kenyataannya memang dibangun untuk pejabat pemerintah.

- Baca laporan-laporan lain terkait pemindahan ibukota:

Penulis: Windu Jusuf

Editor: Maulida Sri Handayani

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id