tirto.id -

Dari pasar Cipluk, Penjaringan, Jakarta Utara, Lukman Hakim, 48 tahun, mengayuh becaknya keluar Jalan Kertajaya. Penumpangnya sore itu adalah kardus-kardus berisi belanjaan pasar yang beratnya hampir 120 kilo.

Keluar dari Kertajaya, becaknya berhenti di bawah flyover Bandengan yang melintas di dua kecamatan: Penjaringa - Pekojan. Kardus-kardus yang ia bawa lalu dipindahkan ke mobil Inova hitam yang terparkir tepat di sisi perlintasan sebidang yang ditutup. Si pemilik mobil memberikan upah Rp20.000 kepada Lukman dengan rincian Rp15.000 ribu untuk becak dan Rp5.000 ribu untuk jasa angkat barang.

Lukman adalah satu dari ribuan tukang becak yang mengadu nasib di Jakarta. Sehari-hari pria asal Pemalang, Jawa Tengah, itu mangkal di bawah jembatan Bandengan dari pukul 06.00 WIB. Kemarin siang (26/1/2018), di tempat yang sama, Lukman dan puluhan tukang becak lainnya dikumpulkan Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara. Nama mereka dicatat dan becak-becak mereka ditempeli stiker berlogo Pemprov dengan tulisan: Angkutan Terbatas Kawasan Tertentu.

Dengan stiker tersebut, Lukman dan puluhan tukang becak dilegalkan sebagai tukang becak di Jakarta. "Sudah terdaftar, sekarang bisa napas lega jadi tukang becak," katanya saat ditemui Tirto, Sabtu (27/1/2018).

Lukman bekerja sebagai tukang becak sejak pertama kali datang ke Jakarta di umur 25 tahun. Waktu itu, kendaraan bermotor dan angkutan kota (angkot) masih langka di kampung-kampung. Kondisi itu membuat pendapatan tukang becak cukup baik dibandingkan sekarang. Hanya dalam lima tahun, ia mengaku tabungan penghasilannya cukup untuk beberapa petak tanah dan membangun rumah di kampungnya.

"Bayar sekolah anak-anak juga enggak ada beban. Disekolahin, lulus semua." ungkapnya.

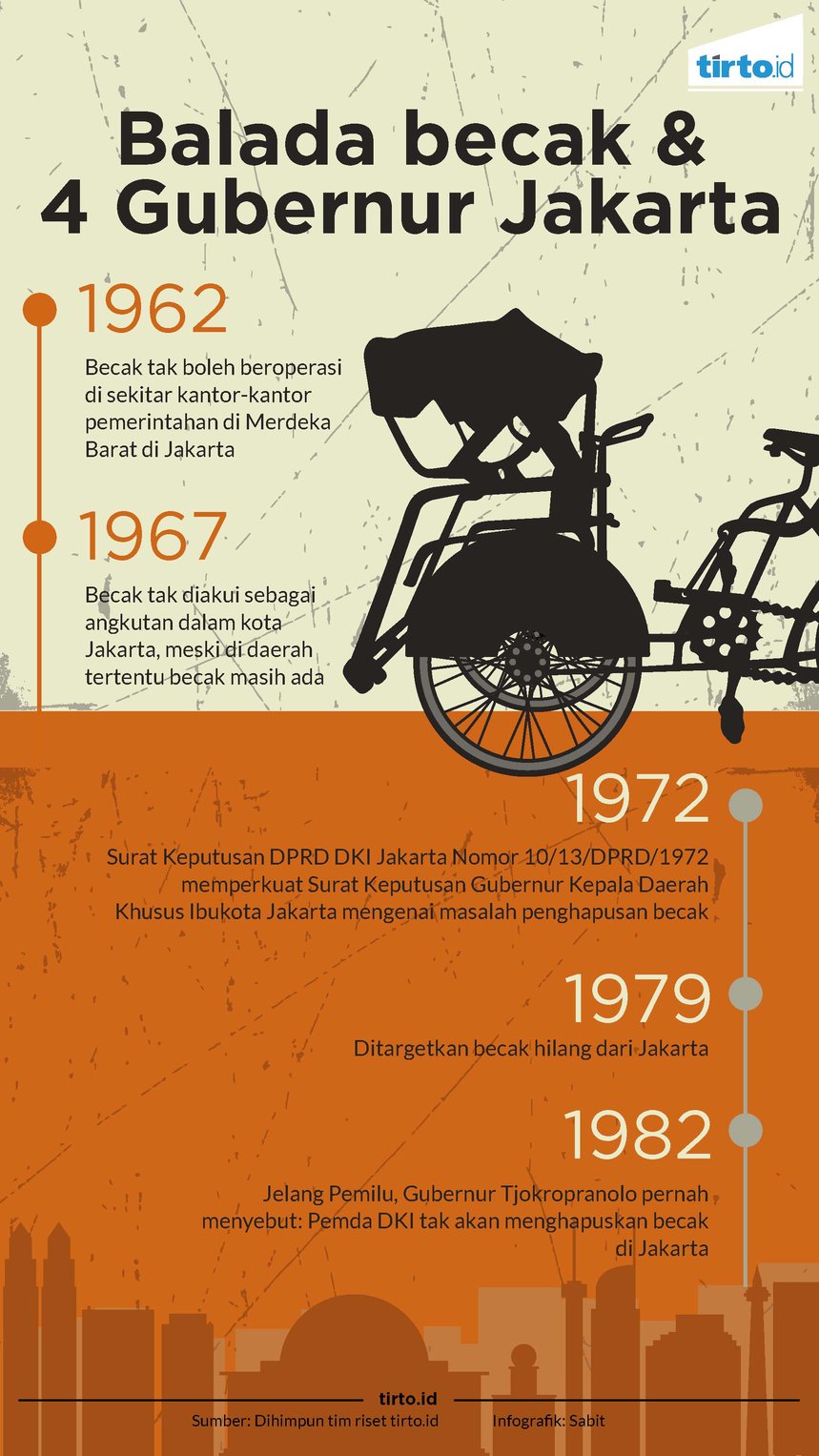

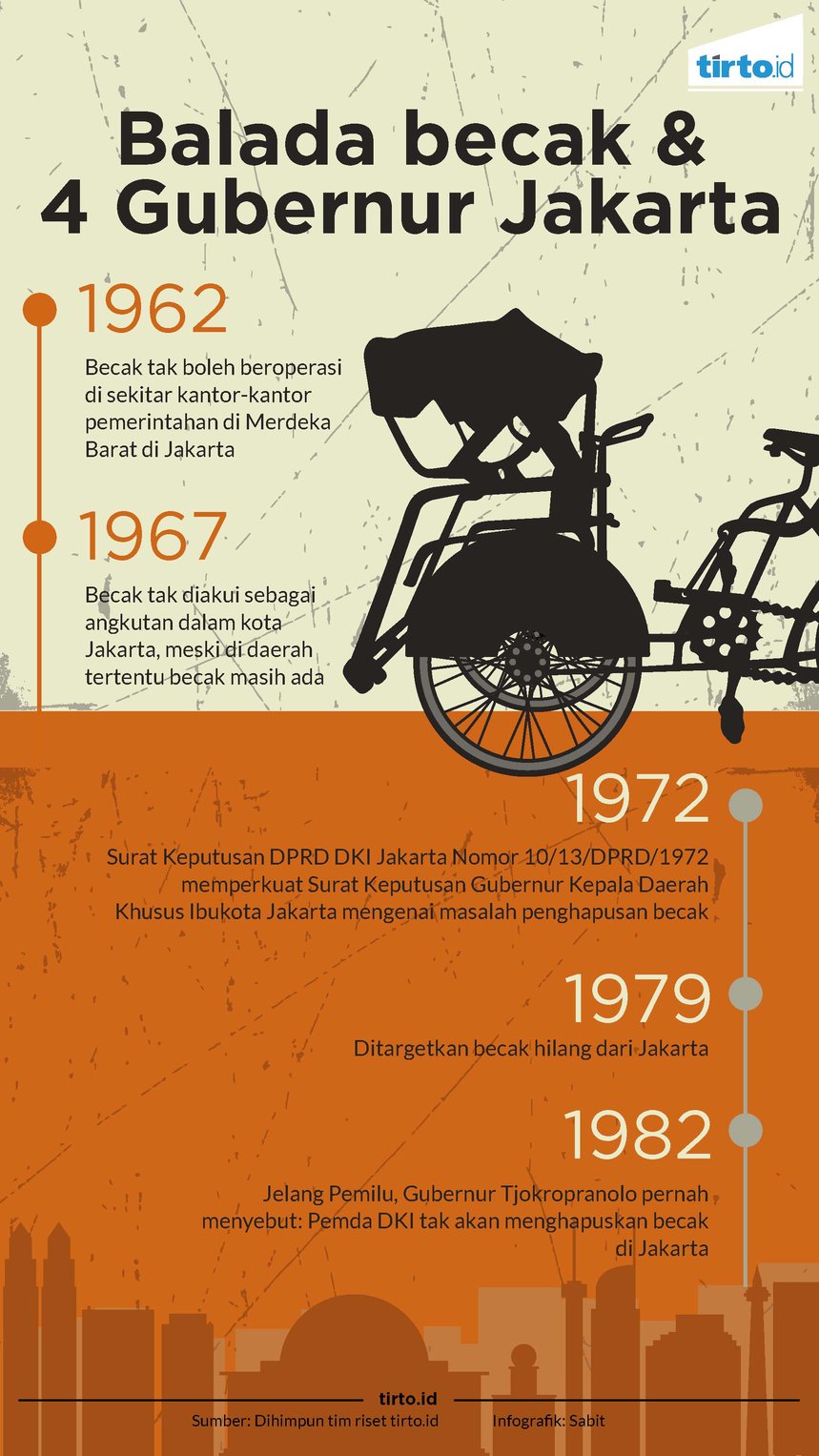

Tapi keran rejeki memang tak selamanya terbuka lebar. Memasuki 2000-an, jumlah kendaraan bermotor semakin bertambah dan persaingan terasa berat. Puncaknya, adalah pelarangan becak melalui Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Perda itu menjadi dasar petugas Satpol PP mengandangi becak-becak yang beroperasi di mana pun di Jakarta: baik di gang-gang maupun jalan raya. "Saya pernah kegaruk sekali. Tahun 2014," tuturnya.

Kegaruk yang ia maksud adalah terjaring razia gabungan antara Satpol PP dan Dishub. "Enggak diganti rugi, enggak dikasih apa-apa. Diambil gitu aja."

Penghasilannya dan beban hidupnya pun lebih buruk ketimbang dulu. Sehari, rata-rata ia hanya mengantongi uang antar Rp50-100 ribu. "Kalau lagi bagus kayak hari ini, bisa 150 ribu," terangnya.

Tapi Lukman enggan beralih profesi. Ia kembali membeli becak dari seorang juragan penyewaan becak-becak di Pekojan. Becak itu dibeli seharga Rp800.000 dan menjadi sumber penghasilannya hingga sekarang.

Saat ditanya mengapa tetap memilih jadi tukang becak, alasannya sederhana: "Masih kerasan."

Teguh, 62 tahun, juga punya pengalaman

serupa.

Pria asal Wonosobo itu tak pernah mau meninggalkan pekerjaan sebagai tukang becak meski kerap kucing-kucingan dengan aparat. Padahal, usianya semakin senja dan penghasilannya tak kunjung bertambah.

"Sekarang begini, punya becak, kan, narik bisa kapan aja. Kalau jadi pegawai, waktunya sedikit. Enggak bisa leluasa," ujarnya.

Ia bahkan mengaku sudah tiga kali terjaring razia. Tiga kali pula ia kehilangan becak rakitannya sendiri. "Kalau sekarang beli karena sudah malas. Kirimnya malam-malam, pakai truk nitip sama teman," kata dia.

Untungnya, Teguh punya pelanggan tetap yang selalu ia antar tiap hari yakni dua anak sekolah dan satu orang Ibu. Dari situlah, pendapatannya yang tak pasti bisa ditutupi. "Ada lah 50 ribu sehari dari mereka. Kalau lagi baik, bisa dikasih sekali jalan 20 ribu. Kan lumayan."

Sosiolog Musni Umar menilai, kebajikan Anies Baswedan terhadap para tukang becak yang ada di Jakarta dilandasi tiga hal. Pertama, lebarnya jurang ketimpangan ekonomi, kedua masalah pendidikan, dan terakhir regulasi yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar.

Dalam hal ketimpangan ekonomi, ia menyampaikan bahwa kebijakan itu diambil lantaran pembangunan ekonomi di era orde baru sangat sentralistik dan terpusat di Jakarta. Sementara di daerah, industrialisasi terjadi dan lahan-lahan pertanian yang menjadi sumber penghasilan penduduk desa banyak berubah fungsi. Imbasnya, orang berbondong-bondong pergi ke Jakarta dengan harapan bisa mendapatkan kesempatan yang sama.

"Tapi itu enggak berhasil, karena di Jakarta ternyata ada ketimpangan juga, antara yang memiliki akses ke pendidikan. Kebanyakan kesempatan itu enggak didapat oleh mereka, orang dari desa," ujarnya.

Masalah pendidikan itu pulalah, menurut Umar, yang menyebabkan Pemprov DKI akhirnya mengambil sikap untuk melegalkan becak. Soalnya, mengubah perilaku para tukang becak juga sama sulitnya lantaran mereka tidak memiliki pendidikan dan wawasan yang terbuka.

Sebab, ungkap dia, "dalam banyak hal, orang yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup cenderung mudah untuk diubah dan dan mau berdiskusi untuk sesuatu yang lebih baik," ujarnya.

Di sini lah, menurut Umar, masyarakat harus melihat dengan jernih persoalan becak di Jakarta. Sebab, kata dia, Anies Baswedan boleh jadi terjepit pada pilihan yang sama sulitnya: antara m

elegalkan becak dan melawan ketentuan peraturan daerah, atau memaksa para tukang becak beralih profesi. "Untuk sementara saya kira biar dulu lah para tukang becak itu bernapas lega. Karena mengubah perilaku manusia itu susah. Harus lewat pendidikan dan tidak sebentar," pungkasnya.tirto.id - Sosial budaya

Reporter: Hendra Friana

Penulis: Hendra Friana

Editor: Jay Akbar