tirto.id - Tiga tahun silam, masyarakat Jepang digegerkan oleh penemuan potongan tubuh manusia di dalam apartemen milik Takahiro Shiraishi. Kemudian, melalui proses pengadilan, terungkap bahwa pemuda berusia 27 tahun itu telah membunuh sembilan orang dan merampas harta benda mereka. Shiraishi juga memperkosa delapan korbannya yang berjenis kelamin perempuan. Baru-baru ini, dia dijatuhi hukuman mati atas aksi kejahatan tersebut.

Media sosial Twitter menjadi jembatan penghubung Shiraishi dengan korbannya. Melalui layanan pesan di Twitter, mereka berkeluh kesah kepada Shiraishi tentang keinginannya untuk mengakhiri hidup. Shiraishi pun berjanji untuk membantu memenuhi keinginan mereka itu.

Shiraishi kemudian mengundang korban ke apartemennya di Zama, sebuah kota kecil di Prefektur Kanagawa, di selatan Tokyo. Di sanalah Shiraishi menghabisi nyawa korbannya, lalu memutilasi dan menyimpan bagian tubuh mereka dalam lemari pendingin.

Setelah kejadian tersebut, Pemerintah Jepang makin memperhatikan akses layanan kesehatan mental untuk anak-anak muda. Itu langkah penting karena korban-korban Shiraishi usianya berkisar antara 15 sampai 26 tahun. Tidak bisa dipungkiri pula kawula muda Jepang amat bergantung pada internet dan media sosial.Maka itu, diperlukan kontrol yang lebih ketat terhadap persebaran konten-konten sensitif di media sosial.

Tak sampai dua bulan sejak pemberitaan tragedi di Zama, pemerintah mengeluarkan serangkaian langkah pencegahan bunuh diri di kalangan muda pengguna layanan internet. Salah satunya meliputi larangan, termasuk penghapusan, unggahan-unggahan meresahkan di media sosial yang mendorong keinginan bunuh diri.

Pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat layanan konsultasi berbasis teknologi informasi. Salah satunya dengan mendorong kerja sama antara perusahaan media sosial dan lembaga nonprofit yang berkecimpung dalam sosialisasi pencegahan bunuh diri. Selain itu, organisasi kemasyarakatan di daerah-daerah juga didorong untuk lebih terlibat dalam sesi-sesi konsultasi berbasis media sosial.

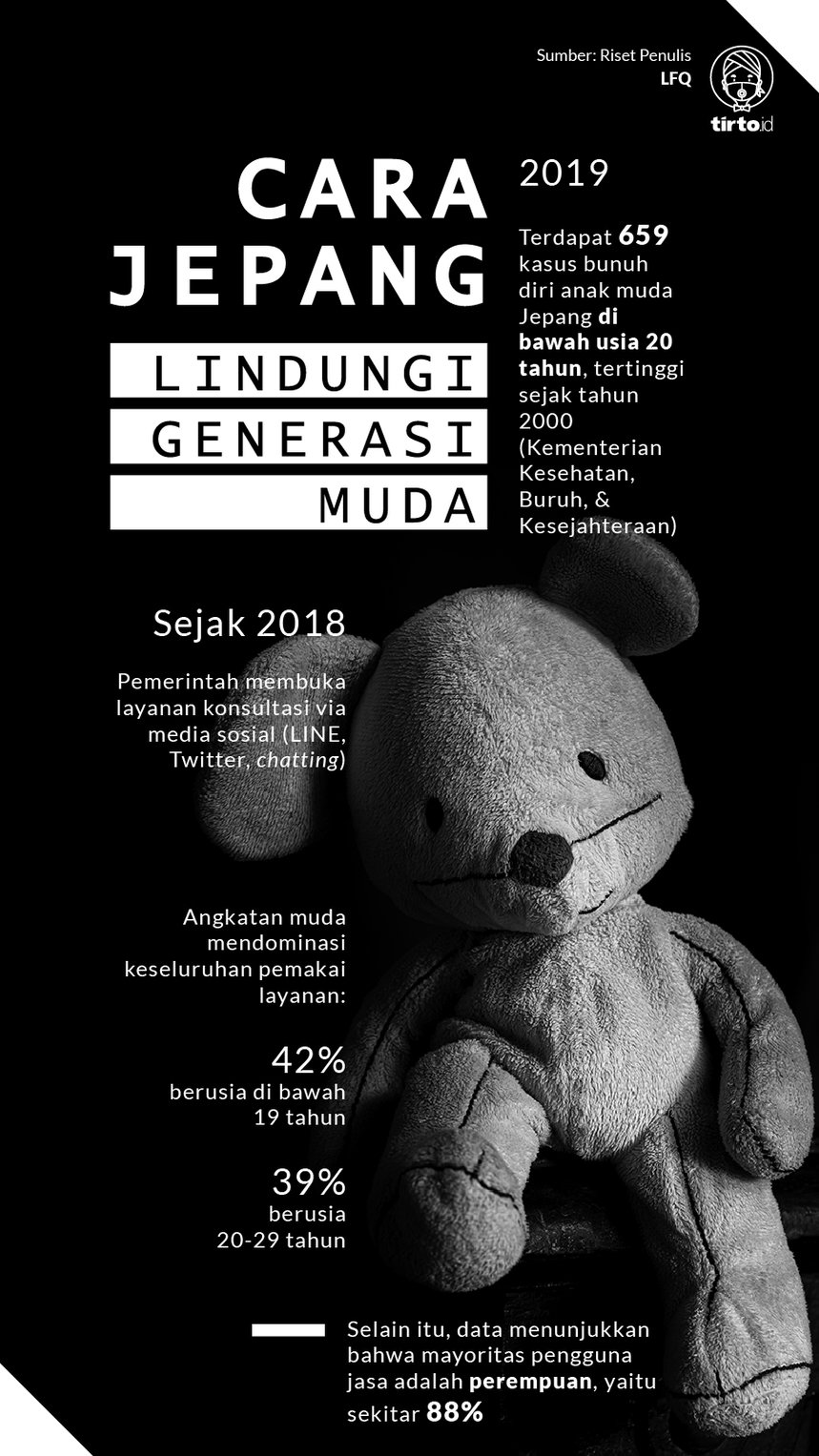

Sejak 2018, Kementerian Kesehatan, Buruh, dan Kesejahteraanmembuka layanan konsultasi daring yang bisa diakses melalui LINE, Facebook, Twitter, dan aplikasi chatting standar, di samping jaringan hotline. Konsultasi berbasis media sosial ini didukung oleh tenaga ahli dari 13 lembaga swadaya masyarakat, di antaranya Bond Project, Lifelink, dan Support Center Shakaitekihosetsu. Informasinya disebarluaskan dalam bentuk poster di berbagai kanal media sosial, termasuk Facebook dan Twitter.

Layanan konsultasi daring ini direspons dengan antusias oleh kelompok muda Jepang. Berdasarkan dokumen dari Kementerian Kesehatan, tercatat 10.129 kasus telah ditangani oleh para ahli sepanjang Maret 2018—bulan peringatan untuk meningkatkan kesadaran pencegahan bunuh diri di Jepang.

Penggunaan LINE mendominasi karena 10.000 kasus difasilitasi hanya melalui aplikasi tersebut. Di jaringan LINE pula, jumlah pengikut akun-akun lembaga penyedia konsultasi nyaris mencapai 70.000 orang.

Angkatan muda mendominasi keseluruhan pemakai layanan: 42 persen berusia di bawah 19 tahun, sedangkan 39 persennya berumur 20-29 tahun. Selain itu, data menunjukkan bahwa mayoritas pengguna jasa (88 persen) adalah perempuan.

Pada Maret tahun ini, pihak kementerian merilis video kampanyesoal pentingnya melakukan konsultasi kesehatan mental. Video berdurasi 8 menit tersebut menyiarkan aktivitas para tenaga profesional dan testimoni dari pengguna layanan yang merasa terbantu dengan fasilitas komunikasi daring.

Kementerian juga memproduksi film pendek tentang perjuangan seorang pemuda usia 20-an dalam mengatasi depresi dengan memanfaatkan fasilitas konsultasi chatting—yang dilanjutkan sesi tatap muka secara langsung dengan tenaga profesional.

Tren Bunuh Diri Anak Sekolah

Dalam dua dekade terakhir, angka bunuh diri di Jepang menunjukkan tren penurunan. Polisi Nasional Jepang melaporkan angka kasus bunuh diri pernah mencapai 34 ribuan pada 2003. Lalu, sepanjang 2019, statistik kasus bunuh diritercatat 20.169 kasus.

Meski begitu, kecenderungan stagnan justru terjadi pada angka bunuh diri kalangan remaja dan anak-anak usia di bawah 20 tahun. Dilansir dari situs Nippon.com yang mengolah data dari Kementerian Kesehatan, angka bunuh diri pada 2019 mencapai 659 kasus—naik 10 persen dari tahun sebelumnya dan merupakan angka yang tertinggi sejak 2000. Alasan bunuh diri cukup beragam.

Dari catatan-catatan peninggalan para korban terungkap 202 kasus dipicu oleh masalah di sekolah, 138 kasus karena isu kesehatan, dan 116 kasus terkait masalah di rumah.

Pada 2015, pemerintah merilis data yang dihimpun selama 40 tahun terakhir untuk mencari tahu kecenderungan waktu bunuh diri anak-anak sekolah. Rupanya, mayoritas melakukannya pada 1 September, yakni momen menjelang berakhirnya liburan panjang musim panas. Tren angka yang tinggi juga tampak setelah Golden Week dan libur musim semi.

Pemerintah menilai, anak-anak sekolah dihadapkan pada perubahan besar dalam suasana keseharian tepat setelah libur panjang selesai. Perubahan itulah yang agaknya memunculkan tekanan besar dan kegelisahan untuk kembali ke sekolah.

Akhir Oktober kemarin, Kementerian Pendidikan merilis hasil survei yang menunjukkan sekitar 82 persen sekolah di sepenjuru negeri mengakui adanya kasus ijime atau perundungan di kalangan muridnya sepanjang 2019. Perundungan itu terjadi di semua jenjang, mulai dari SD, SMP sampai SMA. Sedikitnya terdapat 600 ribu kasus aduan perundungan—tertinggi dalam sejarah. Selain itu, pihak sekolah juga mengidentifikasi sebanyak 317 muridnya yang melakukan bunuh diri.

Futoko, Fenomena Absen Sekolah

Banyaknya aduan perundungan turut mencerminkan semakin tingginya jumlah siswa yang enggan untuk kembali ke sekolah. Koran Asahi melaporkansekitar 180 ribu siswa SD dan SMP tidak mau masuk sekolah, sedangkan di tingkat SMA jumlahnya mencapai 50 ribu siswa.

Fenomena itu dikenal dengan istilah futoko, artinya “ketidakhadiran di sekolah”. Kementerian Pendidikan menjelaskanfutoko sebagai kondisi ketika siswa absen sekolah sampai lebih dari 30 hari karena alasan-alasan terkait kondisi psikologis, alih-alih faktor ekonomi dan kesehatan.

Amelie Marmenlinddalam artikel berjudul “School Rules: is conformity law for students in Japan?” membahas bagaimana konformitas menjadi prinsip yang dijunjung oleh sejumlah institusi pendidikan di Jepang. Salah satu bentuk konformitas itu bisa dilihat dari keseragaman dalam berpakaian. Sekolah biasanya punya beberapa aturan seragam, seperti panjang kaos kaki, model potongan rambut, sampai jenis bingkai kacamata. Semangat konformitas ini erat kaitannya dengan pencapaian kedisiplinan tinggi.

Hal tersebut dikhawatirkan dapat meredam pandangan pribadi dan ekspresi unik setiap siswa yang kemudian berdampak pada meningkatnya stres. Kepala Editor Futoko ShimbunShiko Ishii, sebagaimana dikutip Marmenlind, berpendapat bahwa stres inilah yang memicu siswa enggan kembali ke sekolah. Rasanya terlalu menyakitkan bagi siswa untuk memenuhi ekspektasi pihak sekolah.

Konsep Sekolah Merdeka

Sebagai respons terhadap tingginya kasus perundungan dan kakunya sistem pendidikan formal, muncullah Free School Movement. Gerakan ini mulai bergeliat di Jepang pada dekade 1980-an. Ia diinisasi oleh para orang tua, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi swasta.

Free School Movement, meskipun tidak gratis, lalu menjadi alternatif bagi siswa yang kesulitan menyesuaikan diri di lingkungan sekolah formal. Pada 2012, Japan Times meliput aktivitas di sekolah bernama Tokyo Shure yang menerapkan konsep merdeka itu. Wartawan Japan Timesmendapati sebagian siswa di sekolah itu belajar matematika, sementara lainnya tengah membaca manga (komik).

Tokyo Shure didirikan 1985 oleh komunitas orang tua yang anak-anaknya tidak bisa mengikuti pendidikan di sekolah negeri. Tokyo Shure sudah mencetak lebih dari seribu lulusan yang sebagian di antaranya bisa melanjutkan pendidikan ke universitas maupun kembali mengikuti jalur sekolah reguler lainnya.

Secara sederhana, sekolah merdeka tidak menerapkan jadwal ketat untuk belajar tema-tema tertentu, tapi mengakomodasi preferensi masing-masing siswa. Sayangnya, konsep sekolah alternatif semacam itu masih terkendala akreditasi dari pemerintah.

Direktur Eksekutif Tokyo Shure Kunio Nakamura percaya, meskipun mereka tidak bisa menghentikan kasus perundungan, mereka tetap bisa mencegah anak-anak melakukan bunuh diri. Caranya adalah dengan mengubah cara pandang kolot yang mengharuskananak mengenyam pendidikan formal di sekolah negeri.

Selain Tokyo Shure, ada pula lembaga nonprofit Free School Network yang berdiri pada 2001. Seiring kehadiran berbagai sekolah merdeka, jumlah siswanya pun menunjukkan tren meningkat.Pada 1992, hanya ada tujuh ribuan siswa sekolah merdeka. Lalu, pada 2017, jumlahnya meningkat menjadi 20 ribuan siswa.

Pemerintah Jepang juga turut menunjukkan keseriusan dalam upaya menekanmaraknya kasus perundungan di lingkungan sekolah. Sejak 2014, Kementerian Pendidikan menyelenggarakan Konferensi Masalah Perundungan Anak Tingkat Nasional. Dalam forum ini, anak-anak sekolah dilibatkan dalam diskusi untuk menemukan jalan keluar dari isu-isu perundungan.

Pemerintah juga menawarkan layanan telepon 24 jam untuk anak-anak yang membutuhkan tempat bercerita jika merasa tidak nyaman di sekolahnya. Pemerintah daerah ikut serta menyebarluaskan informasi tersebut melalui situs resmi yang dikelola dari tingkat prefektur sampaikota kecil, serta media sosial seperti Twitter.

==========

Jika Anda merasakan tendensi untuk melakukan bunuh diri, atau melihat teman atau kerabat yang memperlihatkan tendensi tersebut, amat disarankan untuk menghubungi dan berdiskusi dengan pihak terkait, seperti psikolog atau psikiater maupun klinik kesehatan jiwa.

Editor: Fadrik Aziz Firdausi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id