tirto.id - UU ITE adalah undang-undang karet di era digital. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini telah menjerat banyak korban, bahkan setelah adanya revisi pada 2016.

Menurut monitoring jaringan sukarela pembela kebebasan berekspresi dan hak di digital di Asia Tenggara, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), ada 245 laporan kasus UU ITE di Indonesia sejak 2008. SAFEnet juga mencatat hampir setengah kasus UU ITE menggunakan pasal pencemaran nama baik sebagai dasar pelaporan. Peluang terlepas dari jeratan UU ITE sangat kecil apabila kasusnya sudah masuk dalam proses pengadilan.

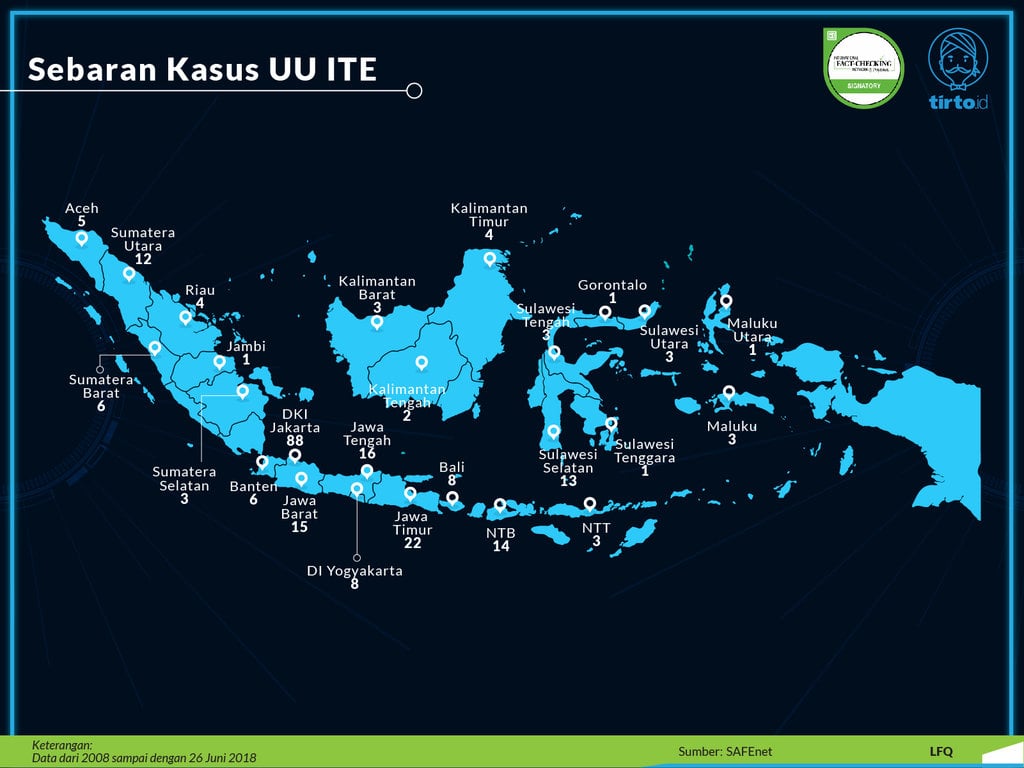

Sebaran Kasus UU ITE di Indonesia

Dari 245 laporan kasus UU ITE bersumber dari SAFEnet, hampir 60 persen lebih kebanyakan kasusnya terjadi di pulau Jawa. Meski demikian, laporan UU ITE juga menonjol di beberapa wilayah luar pulau Jawa.

Misalnya saja di Nusa Tenggara Barat (NTB), tercatat ada 14 kasus pernah terjadi. Wilayah ini juga menjadi provinsi dengan jumlah kasus terbanyak di luar pulau Jawa. Sementara itu, wilayah lainnya, Sulawesi Selatan punya 13 kasus dan Sumatera Utara dengan 12 kasus.

Banyaknya laporan kasus UU ITE di Nusa Tenggara Barat terjadi pada 2017. Salah satu kasusnya adalah laporan 12 pengacara dari Tim Pembela Gerakan Pribumi Berdaulat terhadap lima pengguna media sosial (medsos). Konteksnya terkait dengan kasus penghinaan Gubernur NTB, TGH M. Zainul Majdi.

Sementara kasus di Sulawesi Selatan, pada 2014, wakil walikota Parepare Ahmad Faisal Andi Sapada melaporkan Ketua LSM Benteng Ampera Parepare, Muhammad Fihir. Kasusnya terkait dengan pencemaran nama baik melalui Facebook. Atas tindakannya, Muhammad Fihir dituntut oleh jaksa 18 bulan penjara pada Agustus 2015.

Sedangkan kasus di Sumatera Utara, pada 2018, kepolisian setempat mengamankan Amar Alsaya Dalimunthe, satpam di Bank Sumut Serbelawan, karena mengunggah status bahwa terorisme adalah pengalihan isu.

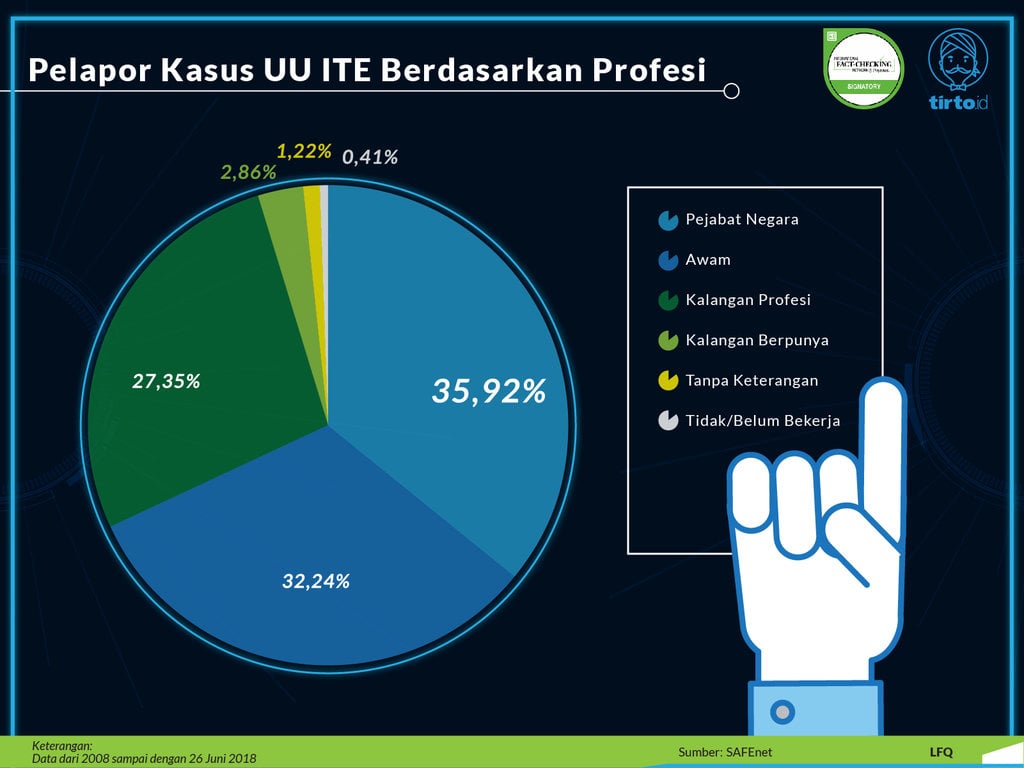

Siapa pelapor kasus UU ITE terbanyak?

Sebanyak 35,92 persen orang yang melaporkan kasus UU ITE adalah pejabat negara, termasuk di dalamnya adalah kepala daerah, kepala instansi/departemen, menteri, dan aparat keamanan. Pelapor awam tercatat mencapai 32,24 persen.

Menariknya, kedua kelompok pelapor itu sama-sama banyak memakai pasal 27 ayat 3 (defamasi) sebagai jerat hukum dan soal unggahan konten bermuatan ujaran kebencian. Akan tetapi, motif penggunaan keduanya berbeda. Selain itu, kedua kelompok pelapor pun tercatat sama-sama banyak melaporkan terlapor awam dalam kasus UU ITE.

Pelaporan pejabat negara kepada terlapor awam berangkat dari ujaran ekspresi dan kritik atas kinerja atau posisi pejabat tersebut. Namun, kasus cenderung diarahkan pada materi bermuatan ujaran kebencian. Misalnya, kasus yang dialami Sukawani Hia. Sukawani dilaporkan oleh Marinus Gea, anggota DPR yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) ke Polda Metro Jaya.

Persoalannya, Sukawani dianggap unggah status pencemaran nama baik di Facebook pada 24 April 2016. Unggahan itu menyebut pelaksanaan pelantikan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota daerah Kepulauan Nias mendapatkan fasilitas dari HIMNI. HIMNI disebut pula telah meminta kepada calon-calon yang akan dilantik untuk memberikan biaya sebesar Rp 600 juta.

Sementara itu, pelaporan kelompok awam yang melaporkan terlapor awam, motifnya cenderung berangkat dari hal yang mengandung intoleransi dan ujaran kebencian. Salah satunya Dodik Ihwanto pemilik akun Instagram @warga_biasa. Achmad Zahid FM melaporkan Dodik lantaran mengunggah foto dan kalimat yang menghina Iriana Joko Widodo berbunyi: “Ibu ini seperti pelacur pakai jilbab hanya untuk menutup aib (bukan karena iman)”.

Pelapor lain kasus UU ITE muncul dari kalangan profesi. Baik secara individual maupun melalui institusi. Termasuk, pelaporan kasus berkonteks sebagai pelaporan balik. Misalnya Eggi Sudjana yang melaporkan tujuh orang ke Bareskrim Mabes Polri pada 2017. Ketujuh terlapor dituduh telah melanggar Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP jo Pasal 28 UU 19/2016 tentang perubahan UU ITE. Kasus tersebut adalah bentuk pelaporan balik Eggi karena pernah melaporkan dirinya di kasus-kasus ujaran kebencian dan penodaan agama.

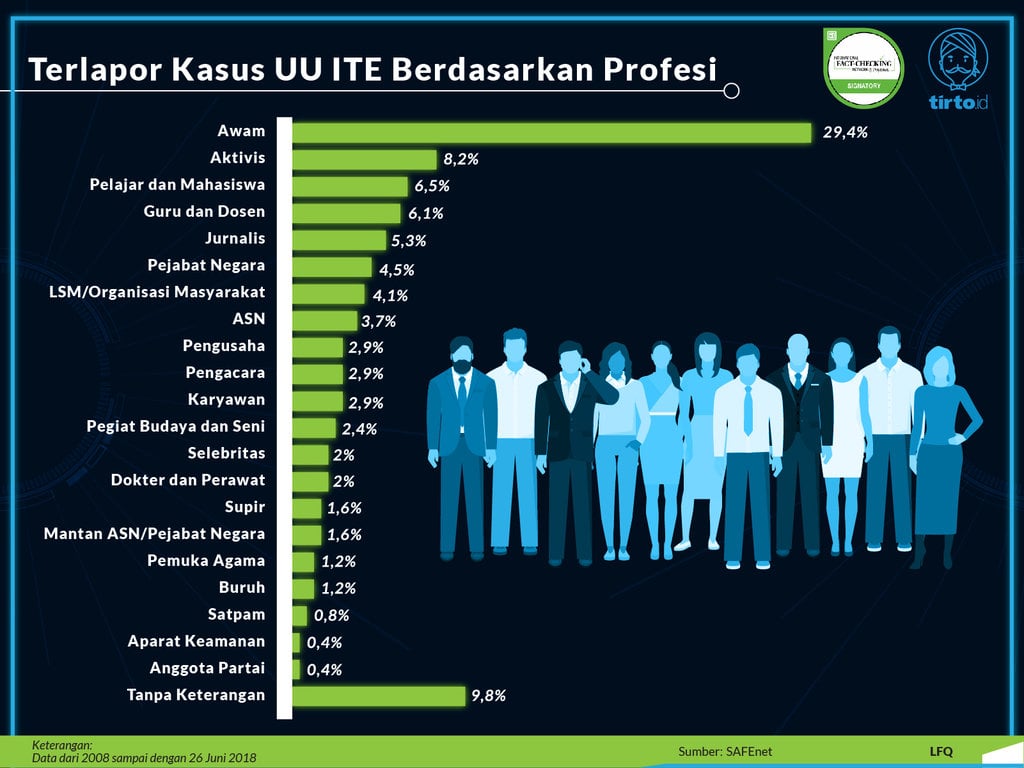

Kelompok Awam adalah Terlapor Utama

Latar belakang terlapor kasus UU ITE terlihat begitu beragam. Meski begitu, kelompok awam adalah kelompok terlapor utama dalam kasus-kasus UU ITE. Masih dari data SAFEnet yang telah diolah, sebanyak 29,4 persen terlapor sepanjang periode 2008-2018 tercatat berasal dari kelompok awam itu.

Kelompok lain dari terlapor kasus UU ITE yang dapat digarisbawahi adalah aktivis (8,2%), pelajar dan mahasiswa (6,5%), guru dan dosen (6,1%), jurnalis (5,3%). Empat latar belakang kelompok terlapor tersebut menjadi tanda bahwa kasus-kasus UU ITE yang selama ini terjadi bersinggungan dengan hak kebebasan berbicara.

Kelompok pelajar dan mahasiswa serta aktivis dan jurnalis memang kerap berurusan dengan kritik, laporan investigasi, dan ketajaman suara. Ragam informasi yang mereka berikan itu kerap membuat orang tidak nyaman. Hal yang paling mudah adalah melaporkan ragam informasi tersebut sebagai bentuk upaya pencemaran nama baik.

Salah satu contohnya adalah kasus Bayu Purnomo yang, pada 2016, dilaporkan ke kepolisian lantaran kerap membikin pernyataan yang dianggap menghina Menpora lewat akun Twitter-nya. Ia dituduh telah melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik dan melanggar UU ITE.

Kebebasan Ekspresi dan Unggahan Media Sosial

Persinggungan antara ragam informasi sebagai wujud kebebasan berekspresi dengan soal pencemaran nama baik tampak begitu tipis. Kemudahan akses teknologi informasi telah memudahkan pesan bergulir secara cepat di masyarakat. Termasuk, jika pesan itu berkonteks opini dan kritikan.

Mayoritas kasus UU ITE terjadi bermula dari unggahan konten di media sosial. Platform Facebook menempati urutan teratas dengan jumlah sebesar 54,69 persen, sebagai media internet dalam kasus UU ITE. Selanjutnya, ada Twitter yang mencapai 11,84 persen, dan Youtube sebesar 4,90 persen. Walau patut dicermati, laporan kasus sering memuat alat bukti lebih dari satu platform.

Selain dari platform media sosial, sarana lain yang pernah terekam dalam pelaporan kasus UU ITE adalah platform komunikasi pesan (messenger). Media tersebut umumnya bukan bersifat publik, seperti seperti SMS (pesan singkat) (3,27 persen), Whatsapp (2,45 persen) dan BBM (0,82 persen).

Contohnya adalah kasus Menteri PAN-RB, Yuddy Chrisnandi. Dia melaporkan Mashudi lantaran disebut telah mengirimkan SMS ancaman pada 2016. Mashudi, seorang guru honorer, dikenai Pasal 29 UU ITE karena kecewa karena tidak kunjung diangkat sebagai PNS. Namun, laporan tersebut langsung dicabut Yuddy begitu mengetahui pengirim SMS adalah tenaga honorer.

Ada pula kasus lain yang menimpa Sugiyono atau Sugik, kontributor Harian Surya, pada 2017. Sugik dilaporkan ke Polres Gresik saat bertugas sebagai jurnalis. Dalam rilis AJI Surabaya, pelapor menganggap Sugik mengedarkan pesan berisi hal yang dianggap ‘pencemaran nama baik’. Padahal, muatan pesan tersebut adalah usaha verifikasi kepada pihak yang dianggap relevan dan kompeten terkait suatu informasi. Sugik dijerat UU ITE lantaran pesan dikirim melalui sarana komunikasi berbasis internet.

Ironisnya, UU ITE sendiri terbit sebagai upaya jaminan kepastian hukum terhadap informasi dan transaksi elektronik. UU ITE juga muncul berbarengan dengan situasi demokrasi yang berkembang setelah masa Orde Baru di Indonesia. Namun, praktik yang acap kali terjadi, aturan yang ada justru mengancam dan berpotensi memberangus kebebasan berekspresi. Tak heran apabila skor Freedom on the Net Indonesia terus menurun dalam kurun waktu empat tahun terakhir.

Laporan Freedom of Internet pada 2017 yang dikeluarkan Freedom House memperlihatkan skor Indonesia sebesar 47, yang berarti bahwa kebebasan internet Indonesia adalah sebagian bebas. Nilai tahun 2017 terbilang paling buruk selama lima tahun terakhir, yaitu 42 (2014), 42 (2015), dan 44 (2016). Rendahnya skor tersebut akibat maraknya pelanggaran hak-hak digital berupa kriminalisasi pengguna internet dengan menggunakan UU ITE, terutama Pasal 27 ayat 3.

Revisi UU ITE pada 2016 tidak lantas membuat ancaman kebebasan berekspresi berakhir. Benar bahwa hasil revisi telah membuat adanya aturan tidak dilakukan penahanan selama proses hukum sampai dengan putusan in kracht. Juga soal “Right to be forgotten” (hak untuk dilupakan), yaitu kewajiban menghapus Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Dua hal itu tentu bermakna positif, mendorong asas praduga tak bersalah, serta beririsan dengan jaminan kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Namun, sekali lagi, sampai dengan hari ini, berdasarkan rekaman perjalanan kasus UU ITE, aturan tampak membuka peluang sebagai arena tarung, khususnya bagi pelapor dan terlapor. Serta terjadi dalam situasi debat dua kubu: antara kebebasan penyampaian informasi dan tuduhan pencemaran nama baik.

Editor: Maulida Sri Handayani