tirto.id - Ribuan pengunjuk rasa menduduki Kantor Gubernur Papua, Senin (19/8/2019). Massa, yang kebanyakan berasal dari kalangan mahasiswa, mulai menyemut pada sore hari, sekira pukul 4 WIT.

Para pengunjuk rasa memprotes penangkapan paksa 42 mahasiswa asal Papua dan “penculikan” dua mahasiswa yang bersolidaritas di Surabaya.

Penyebabnya, para mahasiswa itu memprotes tindakan rasisme Serda Unang Rohana, Babinsa Koramil 0831/02 Tambaksari. Pada 16 Agustus 2019, Unang menendang tiga kali pagar asrama dan meneriakkan umpatan "Monyet" ke mahasiswa asal Papua. Dilmil III-12 Surabaya memvonisnya hanya dua bulan kurungan penjara. Namun hukuman itu tak perlu dijalankan jika sepanjang masa percobaan (selama empat bulan), Unang tak melakukan pelanggaran disiplin lagi.

Pelaku lainnya Syamsul Arifin yang juga meneriakkan "monyet!" ke mahasiswa asal Papua, Tri Susanti dan Andria Adiansah yang menyebarkan informasi palsu mahasiswa merobek, mematahkan tiang, serta membuang bendera merah putih ke selokan, hanya divonis: 5 bulan, 7 bulan, dan 10 bulan kurungan penjara.

Ini dianggap tak memenuhi rasa keadilan. Sebab tindakan mereka itu memicu protes besar-besaran.

Tindakan rasis dan tudingan hoaks mereka, membuat beberapa tokoh berorasi di depan massa, Kantor Gubernur Papua, Senin (19/8/2019). Salah satunya Victor Yeimo, mantan juru bicara internasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Di tengah aksi damai tersebut, Victor menuntut pembebasan Papua dari cengkeraman pemerintah.

“Karena tidak ada solusi lain, tidak ada masa depan bagi rakyat Papua di dalam Indonesia,” kata Victor dalam orasinya.

“Papua!” Teriak Victor. Massa demonstran menyahut, “Merdeka!”

Demonstrasi ini merembet ke daerah lain meliputi Manokwari, Sorong, Jayapura, Timika, Fakfak, dan Deiyai. Buntutnya panjang. Beberapa orang ditangkap, termasuk Victor yang masuk dalam DPO pada September 2019.

Terbukti ada ketimpangan tuntutan dan vonis antara pelaku rasisme maupun penyebaran hoaks dengan demonstran. Ketua II Legislatif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Buchtar Tabuni, dituntut 17 tahun, lalu divonis 11 bulan kurungan penjara. Lainnya, Hengky Hilapok dan Irwanus Urobmabin, dituntut 5 tahun, lalu divonis 10 bulan kurungan penjara. Kemudian Agus Kossay dan Stevanus Itlay, dituntut 15 tahun, lalu divonis 11 bulan kurungan penjara.

Mereka protes ke tindakan rasis, tetapi divonis makar. Anehnya lagi, barang bukti yang disita dari mereka ini tak berhubungan dengan tindakan makar. Di antaranya seperti kabel lampu hias, kalkulator Casio, kabel printer, kabel roll, sampai gantungan kunci.

Label Teroris: Modus Mengahakimi Tanpa Mengadili

Pada 9 Mei, Victor ditangkap oleh pasukan gabungan TNI dan Polri di Jayapura. Kepala Humas Satgas Nemangkawi M. Iqbal Al Qudussy menyebut, pria 38 tahun tersebut sebagai aktor dari kerusuhan Papua pada 2019 dan selama dua tahun terakhir tinggal di negara tetangga, Papua Nugini.

Victor disangkakan 11 pasal, termasuk makar, dengan ancaman maksimal penjara seumur hidup. Organisasi HAM Tapol menyebut Victor sebagai “korban pembalasan dendam negara” atas partisipasinya dalam Sesi ke-40 Sidang Dewan HAM PBB pada Maret 2019. Hak-haknya sebagai tahanan pun tak dipenuhi. Victor tak mendapat pendampingan hukum dan dilarang untuk ditemui keluarga.

Penangkapan itu mendapat kecaman dari organisasi dan aktivis HAM. Terutama ketika wacana tentang pelabelan kelompok pro-kemerdekaan sebagai teroris tengah mencuat.

Meski Victor tak disangkakan dengan pasal terorisme, Emanuel Gobay dari LBH Papua mengkhawatirkan, UU anti-terorisme dapat digunakan sewaktu-waktu untuk membungkam aktivis.

“Patut kita lihat bagaimana label terorisme tersebut ditetapkan. Apakah berdasarkan hukum atau politik?” kata Emanuel kepada reporter Tirto. “Kalau secara hukum itu jelas mekanisme dan penetapannya. Tapi kalau berdasarkan politik itu yang jadi pertanyaan.”

Emanuel menilai bahwa penetapan status teroris terhadap kelompok pro-kemerdekaan di Papua memiliki dimensi rasisme dan diskriminatif. Dia menambahkan, pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD yang menyebut aktivis pro-kemerdekaan sebagai teroris tak memenuhi asas pemerintahan yang profesional.

Menurut Emanuel, penetapan status teroris tersebut berdampak pada masyarakat sipil yang tidak terafiliasi dengan kelompok pro-kemerdekaan.

“Dikhawatirkan akan mudah mengkriminalisasi aktivis dengan pasal anti-terorisme, seperti halnya dengan pasal makar,” kata Emanuel. “Dan ini pada akhirnya akan berdampak juga ke orang-orang Papua yang tersebar di daerah lain, seperti mahasiswa. Jangan sampai label teroris digunakan untuk menghakimi.”

Salah satu dampak dari pernyataan Mahfud MD: Beberapa anggota ormas gabungan Pemuda Pancasila (PP) dan Brigade Muslim Indonesia (BMI) mendatangi Asrama Dogiyai Kota Makassar, Kamis (1/7/2021). Mereka meneriaki mahasiswa asal Papua dengan sebutan simpatisan OPM, Teroris, dan berbagai makian lainnya. Selain itu, terdapat pembubaran paksa diskusi panel bertajuk "Mencari Jalan Tengah Penyelesaian Pelanggaran HAM di Papua", Sabtu (27/3/2021) di Jayapura.

Dalih Terorisme Demi Mempermudah Kontrol Atas Papua

Tak ada daerah yang begitu lama diterpa konflik berdimensi vertikal di Indonesia selain Papua. Aceh dan Timor Leste (dulu Timor Timur) pernah memasuki masa kelam konflik bersenjata. Namun kendati berdarah-darah, keduanya mampu mencapai perdamaian lewat dialog.

Sayangnya tak begitu halnya dengan Papua. Sejarah mencatat, daerah di ujung timur Indonesia tersebut terjebak konflik tak berujung. Namun pemerintah terus berusaha menyelesaikannya dengan darah dan mesiu.

Konflik Papua telah berlangsung sejak wilayah tersebut dianeksasi Indonesia pada 1962, melalui penandatanganan kesepakatan antara pemerintah dengan Belanda yang difasilitasi PBB. Sejak saat itu bermunculan kelompok yang menentang aneksasi dan menyuarakan kemerdekaan, entah lewat jalur politik maupun bersenjata.

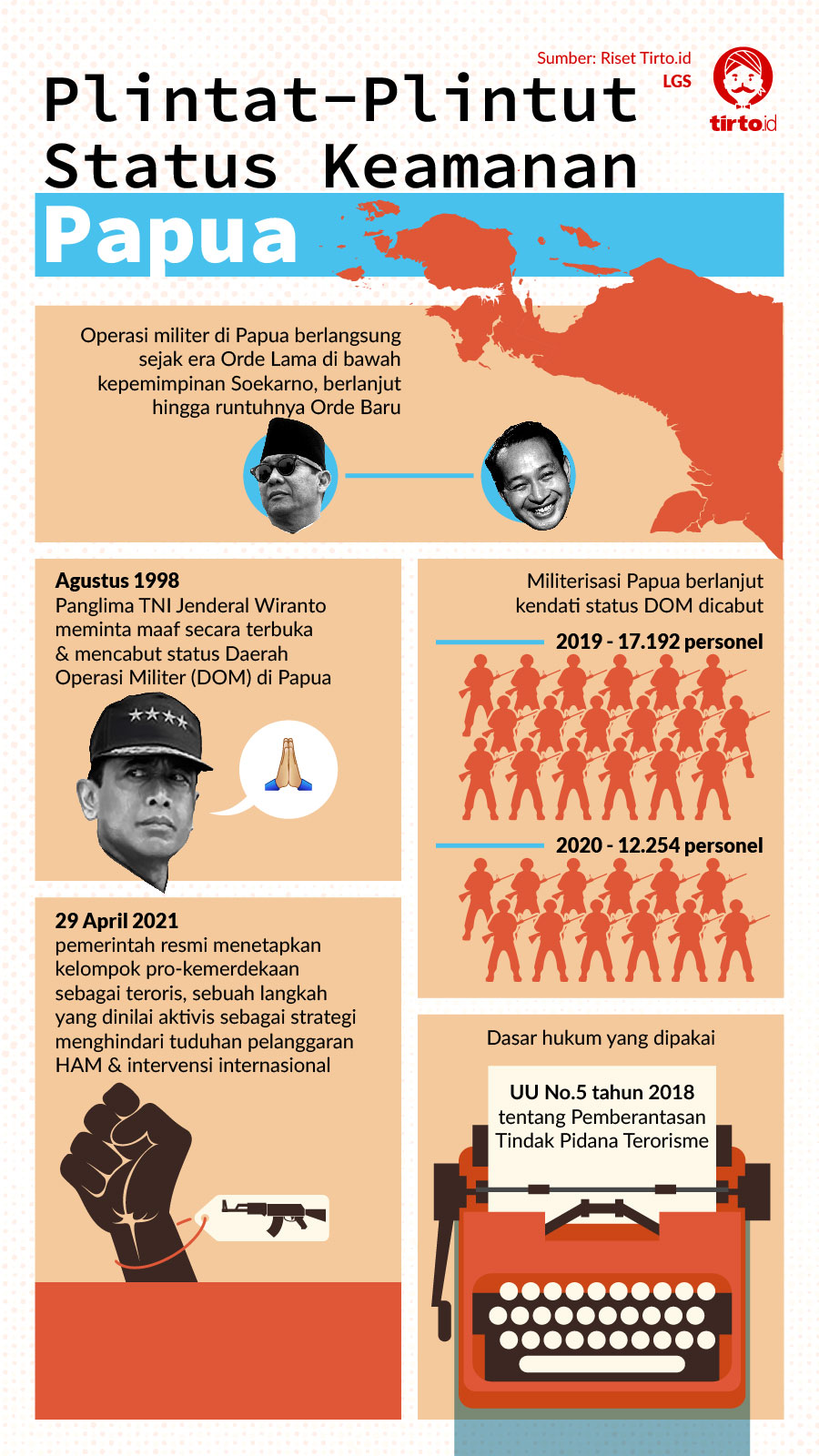

Di era rezim Orde Baru, status Daerah Operasi Militer (DOM) sempat disematkan ke Papua. Status tersebut dicabut pada 1998 seiring runtuhnya rezim Soeharto. Pencabutan status keamanan tersebut nampaknya justru membuat nasib Papua terombang-ambing. Pencabutan tersebut juga nyatanya tidak serta merta menghentikan peran militer di sana.

Sepanjang tahun, selama lebih dari 20 tahun, pemerintah rutin mengirim pasukan ke Papua. Terutama, sejak pemerintah membentuk Satuan Tugas Nemangkawi pada 2018 untuk memburu Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang dilabeli sebagai kelompok kriminal bersenjata (KKB) oleh pemerintah.

Dari pengamatan dan riset Tirto, setidaknya 12.254 personel militer dikirim ke Papua sepanjang 2020 untuk berbagai tugas pengamanan, turun dari jumlah 17.192 personel pada 2019.

Pada awal Mei, pemerintah menyematkan label baru terhadap TPNPB-OPM selain KKB, yaitu organisasi teroris. Pelabelan tersebut disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD, yang menyebut kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai teroris berdasarkan paparan fakta tokoh masyarakat dan tokoh adat Papua. Pernyataan tersebut setali tiga uang dengan Ketua MPR Bambang Soesatyo, Badan Intelijen Negara, Polri, DPR, dan TNI. Landasan hukum yang dipakai adalah UU 5/2018 tentang terorisme.

Mahfud berujar, pemerintah akan menggunakan kepolisian sebagai tim dan dibantu dengan TNI, sedangkan Badan Intelijen Negara (BIN) akan dipergunakan sebagai alat untuk kegiatan intelijen yang bersifat politis. Seperti menggalang tokoh-tokoh daerah, pengidentifikasian lokasi markas musuh, dan penggalangan dengan negara sekitar yang menjadi pelarian aktivis pro-kemerdekaan.

Pelabelan teroris kepada organisasi kemerdekaan Papua tak akan menyelesaikan masalah, menurut Direktur eksekutif ELSAM Wahyudi Djafar kepada reporter Tirto, ada keraguan dan ketidakjelasan dalam status keamanan di Papua. Secara hukum, kondisi keamanan di Papua tak masuk dalam kategori darurat sipil, konflik, maupun darurat militer.

“Penetapan status darurat tersebut memang memiliki prosedur panjang,” kata Wahyudi. “Harus ada usulan dari Pemda ke pemerintah. Itu pun dengan syarat bahwa kepolisian daerah tidak mampu menangani konflik sehingga harus meminta bantuan pusat.”

Pemerintah juga enggan menetapkan status kedaruratan. Sebab dengan adanya penetapan status, maka Indonesia juga harus membuka pintu pengawasan dan intervensi internasional, terutama buat PBB, sesuai dengan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, kata Wahyudi. Ini sesuatu yang selama ini dihindari oleh pemerintah, tambahnya.

“Di situlah problemnya. Tanpa status darurat yang jelas, maka penambahan pasukan keamanan non-organik menjadi problematik,” tuturnya.

Maka pilihannya, lanjut Wahyudi, ya memakai undang-undang anti terorisme. Ada legitimasi untuk pengiriman pasukan. Dengan dalih memberantas terorisme, pemerintah bisa mengontrol Papua.

Yang menjadi masalah lain, definisi terorisme itu sendiri tergolong cair dan harus dilihat sesuai skala dan motivasinya, tutur Wahyudi. Menurutnya, pelabelan tersebut hanya akan memperluas konflik.

“Apa yang terjadi di Papua tidak bisa disamakan dengan, misalnya, yang terjadi di Poso atau beberapa daerah pasca bom Bali,” ungkap Wahyudi. “Papua ini konteksnya etno-nasionalis. Strateginya belum mendekati cara-cara teror. Sebab skalanya masih lokalistik.”

Penambahan Pasukan Buat Apa?

Dalam laporan bertajuk Peran Internal Militer: Problem Tugas Perbantuan TNI yang dirilis lembaga HAM Imparsial pada 2019, walaupun konflik masih mendera Papua, status keamanan di Papua saat ini masih dalam status tertib sipil sejak DOM dicabut.

Konsekuensinya, penanganan keamanan di Papua seharusnya menjadi domain utama kepolisian, bukan militer. Meskipun militer dilibatkan, sifatnya hanya perbantuan. Yang terjadi saat ini justru sebaliknya, perbantuan tersebut telah menjadi operasi militer.

Imparsial mencatat dalam beberapa tahun belakangan terjadi peningkatan jumlah kekuatan yang cukup signifikan, meski untuk memperoleh data pasti tergolong sulit. Sebab, setiap lembaga pemerintah tak memiliki data lengkap. Pemerintah pun juga enggan membuka data jumlah pasukan kepada publik. Imparsial mengestimasi setidaknya ada 12.000-16.000 pasukan TNI yang ditempatkan di Papua pada 2019.

Peneliti Imparsial Ardi Manto Adiputra kepada reporter Tirto mengatakan, jika melihat status keamanan Papua yang tak masuk kategori darurat, perbantuan militer tersebut justru dipertanyakan.

Sayangnya, pelabelan teroris jelas akan menghambat secara serius upaya penyelesaian konflik Papua secara damai. Sebab label terorisme juga tidak hanya menyasar kelompok bersenjata, melainkan semua komponen masyarakat Papua yang selama ini menuntut hak-hak mereka secara damai.

“Dengan demikian, eskalasi kekerasan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia akan meningkat di Papua,” kata Ardi.

Ardi menuturkan, dengan dalih penanganan terorisme, pemerintah bisa sedikit berkilah dari tuduhan pelanggaran HAM.

Tak cuma penambahan personel militer, tercatat pada 2018 Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah meresmikan empat satuan militer baru meliputi Komando Armada (Koarmada) III TNI AL, Pasukan Marinir (Pasmar) 3 Korps Marinir TNI AL yang bermarkas di Sorong Papua Barat, Komando Operasi Angkatan Udara TNI AU (Koopsau) III yang bermarkas di Biak. Terakhir, TNI mendirikan Kodim 1810/Tambrauw pada Desember 2020 yang menambah daftar panjang kekerasan terhadap warga Papua.

Selain itu, pada 19 Mei, Polri menyatakan akan menerjunkan Densus 88 untuk memberantas TPNPB-OPM. Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan mengatakan jika ada perintah dari Kapolri, maka Densus 88 akan dilibatkan dalam Satgas Nemangkawi.

“Seperti yang dilakukan saat ini, ada pengejaran terhadap Mujahidin Indonesia Timur, di situ dilibatkan juga Densus 88,” ucapnya.

Menghindari Tanggung Jawab Pelanggaran HAM

Menurut Ardi Manto Adiputra, pelibatan TNI secara aktif dalam penanganan terorisme nampaknya sudah didesain dari awal, agar meminimalisir tuduhan pelanggaran HAM dalam menangani kelompok pro-kemerdekaan Papua.

“TNI juga jelas tidak mau diawasi dan pemerintahan eksekutif juga tidak mau bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI di Papua,” ujar Ardi.

Makanya, kata Ardi, status darurat tidak mau ditetapkan. Selain itu, labelisasi terorisme menyelamatkan pertanggungjawaban rantai komando bila terjadi pelanggaran HAM bagi pimpinan militer maupun pemimpin.

“Status darurat sipil maupun darurat militer memiliki implikasi terhadap audit kemanusiaan dari dunia internasional, ini yang dihindari,” tutur Ardi.

Jalan damai bukan tak pernah terbersit, namun hingga saat ini tak pernah terwujud. Presiden Joko Widodo pernah berjanji untuk berdialog dengan kelompok pro-kemerdekaan Papua seperti United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

"Dengan siapa pun akan saya temui," kata Jokowi, 30 September 2019 lalu, merespons permintaan Ketua DPRD Kabupaten Maybrat Ferdinando Solossa.

Jokowi juga pernah menunjuk Pastor Neles Tebay sebagai pembuka jalan dialog. Namun jalan tersebut seolah kembali tertutup pasca meninggalnya Neles akibat kanker pada 2019.

Usai kepergian Pater Neles, BIN mengundang 61 tokoh kontroversial Papua untuk bertemu Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Para tokoh Papua hanya hadir secara fisik sebagai formalitas. Sedangkan tuntutan yang mereka sampaikan ke Jokowi, telah diatur atau disiapkan oleh BIN.

Makanya tak heran, yang didapuk menjadi perwakilan atau pimpinan para tokoh Papua tersebut adalah Abisai Rollo--politikus Partai Golkar yang menjabat Ketua DPRD Jayapura. Pada masa Pilpres 2019, ia adalah ketua tim kampanye daerah Jokowi-Ma’ruf di Jayapura.

Penulis: Adi Renaldi

Editor: Dieqy Hasbi Widhana

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id