tirto.id - Kawasan Tugu, jantung Kota Yogyakarta, dapat menggambarkan bagaimana dinamika sebuah ruang publik dinegosiasikan, dijadikan lokasi protes, sekaligus ajang para turis melakukan swafoto.

Setiap hari kawasan itu ramai dengan lalu-lalang pelaju motor dan mobil. Di malam hari, terutama pada Jumat pekan terakhir setiap bulan, lokasi ini dipenuhi oleh ratusan pesepeda yang tergabung dalam Jogja Last Friday Ride (JLFR), sebuah gerakan anak-anak muda dari beragam kelas sosial berdasarkan kecintaan bersepeda sejak 2010.

Kawasan itu memang rutin menjadi titik akhir perlintasan JLFR saban kegiatan bulanan tersebut digelar. Mereka hendak mendemonstrasikan bahwa Anda, para pengguna knalpot penyumbang polusi, telah memakai seluruh jalanan kota selama sebulan; kami, para pesepeda, berhak merayakan kecintaan kami bersepeda di dalam kota.

Betapapun pemerintah Kota Yogya telah membangun jalur khusus sepeda, tetapi kebijakan macam ini—sebagaimana di kota-kota lain Indonesia—minim langkah lanjutan yang mampu mengurai problem kemacetan. Seringkali ruas khusus sepeda dipakai parkir kendaraan bermotor atau untuk lapak pedagang kaki lima.

Dalam video dokumenter yang dibikin Theo Hendra Adhitya dari JLFR, terlihat kalau kegiatan rutin para pesepeda menggambarkan ragam usia dan betapa meriah perayaan itu. Akan tetapi kegiatan ini tidak dibuat sering. Sesuai namanya, kegiatan bersepeda bersama ini hanya sebulan sekali—karena mesti berbagi ruang di jalanan kota dengan pelaju kendaraan bermotor.

Di dalam video, Theo menjelaskan beban kendaraan bermotor yang memadati jalan-jalan kota Yogya setiap bulan terus bertambah dan sebaliknya minus jalan raya baru. Semakin tahun jumlah kendaraan ini melebihi batas maksimal dari ukuran sebilah jalan. Tentu saja hasilnya adalah macet.

Video dokumenter tentang JLFR itu juga menggambarkan bagaimana sebuah kota bekas swapraja macam Yogya, dalam desain dan struktur ruang kota, tidak bisa seterusnya dilintasi kendaraan motor. Kalaupun ada, pada masanya, kendaraan lapar bensin ini tidak lebih cepat dari laju sepeda.

Namun, seiring perkembangan kota menjiplak dan mengikuti apa yang berubah di Jakarta, kota-kota di Indonesia termasuk Yogya makin gembrot dengan pelintas motor dan mobil. Tren penjualan kendaraan bermotor ini setiap tahun terus tumbuh. Sebaliknya, pertumbuhan ruas jalan stagnan atau tidak bisa mengikuti percepatan jumlah kendaraan. Penambahan dan pelebaran jalan baru juga membutuhkan perawatan, yang ujungnya menggerogoti kemampuan duit pemerintah. Imbasnya, selain kota tidak lagi ramah pada lingkungan, ia juga tidak ramah pada kualitas manusia.

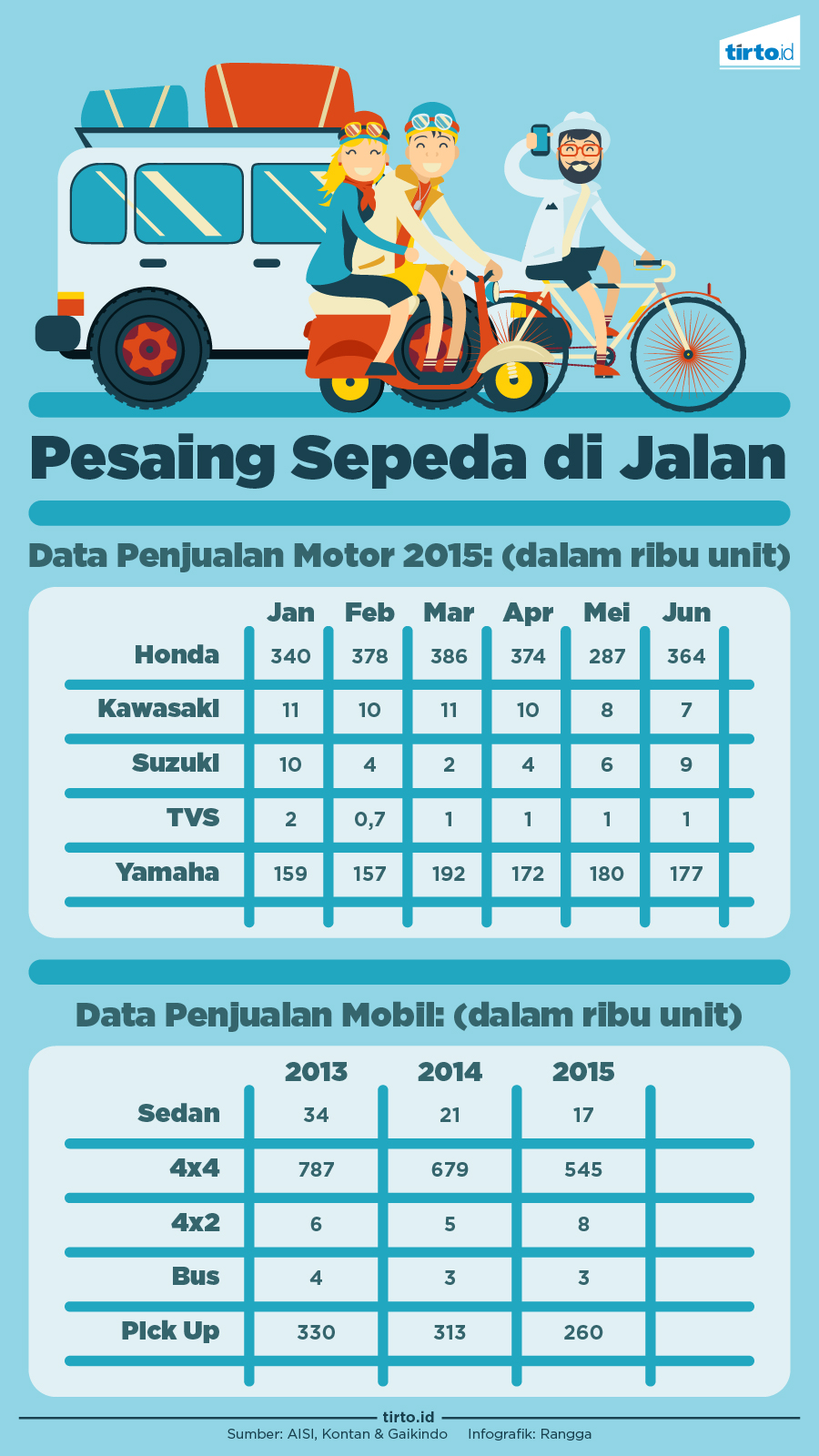

Mari kita lihat angka. Setiap bulan, penjualan sepeda motor di seluruh Indonesia tidak pernah surut dari 500 ribu unit. Untuk mobil, setiap tahun, angka penjualannya selalu di atas 1 juta unit.

Badan Pusat Statistik tahun 2014 mencatat, ada 104.118.969 kendaraan bermotor pada 2013. Jumlah itu mencakup sepeda motor, mobil, bus, dan truk, dengan 81 persennya adalah motor, atau sekitar 84,7 juta unit. Sementara ada 11,5 juta mobil atau 11 persen dari data yang sama.

Di Pulau Jawa, dengan 142 juta penduduk, angka sepeda motor di tahun 2013 itu sekitar 43,5 juta unit dan 6,3 juta mobil. Sebagai gambaran, dengan menghitung rasio luas wilayah, jumlah penduduk, dan panjang jalan, setiap 1 km jalan Pulau Jawa melayani 1,36 ribu jiwa dan 510 kendaraan (Lihat: Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015; hlm. 38).

Dari data yang sama, di provinsi DKI Jakarta, dengan luas wilayah 664 km² dan penduduk 10 juta, angka kendaraan bermotornya sekitar 15 juta unit. Di Yogyakarta, dengan luas wilayah 3.133 km² dan penduduk 3,6 juta, jumlah kendaraan bermotor sekitar 3,6 juta unit.

Di dunia, Indonesia adalah pasar sepeda motor terbesar keempat selain Cina, India, dan Vietnam.

Baca laporan Tirto mengenai Indonesia sebagai pasar gemuk dan terbesar bagi industri mobil di ASEAN. Laporan ini menyebut hasil riset yang menggambarkan 93 persen konsumen online orang Indonesia malu bila tidak punya mobil.

Melihat ilustrasi macam itu, sangat sulit jika bukan mustahil mengurai kemacetan tanpa ada kebijakan dramatis.

Bakti Setiawan dari magister perencanaan kota dan daerah, Universitas Gadjah Mada, mengatakan ada dua kemungkinan yang dihadapi kota-kota besar di Indonesia ke depan seiring pula kenaikan migrasi penduduk ke perkotaan. Pertama, tentu saja, bersikap pasrah, membiarkan kota penuh sesak dengan kendaraan hingga mencapai titik fatal—yang ekornya menimbulkan kerugian besar pada roda ekonomi.

“Kedua,” kata Bakti, “Kita harus melihat masa depan transportasi itu harus dijamin aman, inklusif, berorientasi pada kendaraan tranportasi umum tanpa kendaraan bermotor. Dan pengguna ruang jalan seperti andong, becak, pesepeda, dan pejalan kaki tidak bisa dipisah-pisahkan, tapi harus komprehensif, dipikirkan untuk semuanya.”

Belajar dari Kopenhagen

Penting untuk belajar dari kota-kota lain di dunia yang mampu mengintegrasikan sepeda dengan alat transportasi lain seperti di Amsterdam (Belanda), Buenos Aires (Argentina), dan Kopenhagen (Denmark). Di sana, kesadaran berbagi ruang sudah diintervensi oleh pemerintah kota.

Di Kopenhagen, misalnya, sepeda dan transportasi publik dikenalkan dengan luas sehingga bisa mengurangi polusi. Salah satu sarana yang disediakan pemerintah setempat adalah menyediakan ruang parkir sepeda berdekatan dengan stasiun, bandara, dan fasilitas umum lain.

Untuk mencapai kota ramah sepeda, dengan begitu juga ramah manusia, pemerintah Kopenhagen perlu bertahun-tahun mengatur kebiasaan kembali warga kotanya ke alat transportasi sepeda. Seperti kebanyakan sejarah peradaban manusia, sebelum mengenal kendaraan lapar bensin, penduduk Kopenhagen terbiasa memakai sepeda. Sejak 1880-an, popularitas sepeda di kota berkembang dan terus meningkat pada 1920 sampai 1930.

Pada masa itu jalan-jalan Kopenhagen dipenuhi para pesepeda dari semua kalangan dan usia. Ibu rumahtangga yang hendak berbelanja, direktur sebuah bank menuju tempat kerja, juga kaum pekerja kebanyakan termasuk para pengangkut barang. Meski demikian, kebiasaan ini surut setelah Perang Dunia Kedua.

Pada 1950-an, sepeda surut di jalanan Kopenhagen karena terlipat industri otomotif dan motorisasi. Ia mengubah jalan raya dan arsitektur kota.

Pada 1970-an, tren aktivitas warga kota yang tergantung pada bensin agak menurun. Sebabnya, pemerintah Denmark mengalami krisis energi untuk kendaraan bermesin. Solusi pemerintah saat itu mengajak masyarakat kembali memanfaatkan transportasi umum dan sepeda.

Salah satu wujudnya mengenalkan konsep 'Car Free Day' di hari Minggu yang lantas berkembang menjadi 'Car Free Copenhagen'. Selain itu, pemerintah Kota Kopenhagen menyediakan jalur hijau di sisi kanan dan kiri jalan yang membuat nyaman pesepeda.

Pemerintah kota juga menjamin keamanan para pesepeda. Kepolisian Kopenhagen mengirim polisi lalu lintas yang bertugas memastikan jalur khusus sepeda dipakai semestinya.

Kini, status Kopenhagen menurut Organisasi Kesehatan Dunia sebagai salah satu kota paling hijau, paling nyaman, paling ramah sepeda dan paling bahagia di dunia.

Mendesak Kota Ramah Sepeda

Di pelbagai kota di Indonesia, apalagi di Yogyakarta, dukungan infrastruktur macam di Kopenhagen itulah yang belum dibangun secara komprehensif. Jalur sepeda yang dibentuk oleh pemerintah kota tidak diikuti oleh kebijakan lain seperti mengerem penetrasi industri otomotif dengan mengurangi jumlah kendaraan bermotor dan membangun transportasi publik yang terjangkau sekaligus manusiawi.

Kota-kota di Indonesia juga menghadapi persoalan dengan semakin gencar industri properti lewat pembangunan hotel dan apartemen di pusat kota. Ia bikin pepohonan berkurang dan merusak desain kota hijau sesuai aturan tata ruang perkotaan.

“Selama kota belum dibuat asri, masih panas, orang malas untuk bersepeda,” ujar Bakti Setiawan dari UGM. Padahal, salah satu cara masyarakat menghemat energi adalah dengan menggunakan transportasi umum, berjalan kaki, atau bersepeda.

Komunitas sepeda memang bermunculan di kota-kota besar, termasuk di Jakarta dan Yogyakarta. Namun para penggiat ini akhirnya juga perlu memikirkan peluang-peluang politik untuk membuat kota mereka lebih ramah pada kaum pesepeda. Apakah sekadar hobi atau mendesak pemerintah lebih responsif?

Mari melihat gerakan Jogja Last Friday Ride, dengan lebih 21 ribu anggota di laman Facebook mereka. Mayoritas penggiatnya adalah anak-anak muda, dan sepakat membentuk agenda bersama yang cair, mengakomodasi semua kalangan, sehingga setiap kegiatan bulanan di malam Jumat pekan terakhir selalu bertambah jumlah pesertanya.

Semula, rata-rata yang ikut kegiatan mereka cuma 100 pesepeda. Sekarang bisa mencapai 300-500 orang setiap bulan dalam sekali bersepeda. Hingga akhir Desember 2016 lalu, mereka sudah 80 kali bikin kegiatan rutin tersebut.

“Kami ingin menunjukkan Yogyakarta adalah kota yang nyaman dan didesain untuk sepeda," kata ujar Theo Hendra Adhitya dari JLFR.

Sejalan rutinitas itu, pengaruh JLFR sampai pula ke kota-kota lain di seputar Yogya termasuk para pesertanya datang dari Purworejo, Magelang, Klaten, dan Solo. Bahkan anak-anak muda di Solo menduplikasi gerakan yang sama.

"Di ulang tahun pertama, teman-teman dari Solo juga datang meramaikan dan ikut merayakan JLFR. Setelah itu mereka mereplikasi aktivitas serupa dengan dinamai SLFR (Solo Last Friday Ride), sesuai nama kegiatan itu dilangsungkan,” ungkap Theo.

Aktivitas SLFR sendiri cukup menyita perhatian pesepeda di sana. Dalam video yang ditampilkan, peserta SLFR pernah mencapai 1.600 orang dalam sekali jalan. Ini menunjukkan budaya bersepeda bisa menjadi investasi baik untuk kultur generasi bersepeda yang berkelanjutan.

Pertanyaannya, kapan pemerintah kota mau serius merespons keresahan warganya? Kapan gerakan bersepeda diberi dorongan lebih kuat oleh pemerintah sebagaimana Kopenhagen sejak 1970-an?

"Menurut pandanganku, ketika semua orang sudah bersepeda, membudayakan sepeda untuk mobilitas sehari-hari, maka cukup bisa JLFR bubar. Di saat bersepeda sudah menjadi kesadaran dan kebutuhan harian," ujar Theo.

Pernyataan Theo boleh jadi akan mewujud dalam waktu lama. Akan tetapi kota ramah sepeda mestinya segera direspons oleh pemerintah setempat dengan mendorong bersepeda sebagai rutinitas harian, untuk pelan-pelan mengubah kebiasaan warga yang semakin tahun semakin lapar bensin. Sebab bila tidak dimulai dari sekarang, generasi sesudah kita akan lebih sering menghabiskan waktu dan umur di jalan.

Penulis: Mutaya Saroh

Editor: Fahri Salam

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id