tirto.id - "Aksi May Day seluruh Indonesia relatif aman, tapi ada satu kelompok yang namanya (berideologi) Anarcho-Syndicalism.” Demikian yang dikatakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (2/5/2019), dalam menanggapi kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah saat aksi Hari Buruh kemarin.

Massa berpakaian hitam-hitam itu, lanjut Tito, bukan fenomena lokal, melainkan hadir dalam skala internasional, sebagaimana yang juga turut berkembang di Rusia, Eropa, Amerika Selatan, serta Asia. Di Indonesia, kelompok anarkis-sindikalis tersebut baru berkembang beberapa tahun terakhir. Tahun lalu, kata Tito, kelompok itu muncul di Yogyakarta dan Bandung.

Salah satu cirinya adalah kerap melakukan aksi vandalisme dengan menyertakan simbol huruf A yang dilingkari. "Sekarang juga ada di Surabaya dan Jakarta, sayangnya mereka melakukan aksi kekerasan, vandalisme, coret-coret (membuat) simbol A, merusak pagar.”

Buntut dari tindakan kelompok anarkis-sindikalis tersebut, sebanyak 619 peserta aksi Hari Buruh diamankan oleh Polresta Bandung. Sebanyak 293 di antaranya berumur di bawah 18 tahun. Sedangkan sisanya berumur di atas 18 tahun. Dari seluruh massa, yang laki-laki sebanyak 605, sementara yang perempuan ada 14 orang.

Black Bloc dan (Dilema) Taktik Kekerasan

Dalam wawancara dengan reporter Tirto, Kenanga, bukan nama sebenarnya, seorang anarko yang bergiat di Jakarta, mengatakan bahwa apa yang dinyatakan aparat sama sekali tidak tepat. Setidaknya itu untuk kasus May Day di Jakarta tahun lalu dan tahun ini.

Tahun lalu, misalnya, kelompok anarko membentangkan spanduk yang isinya kritik terhadap "elite serikat yang cabul." Spanduk ini lantas diperlihatkan ke tengah-tengah massa buruh dengan tujuan penyadaran bahwa selama ini para pekerja telah diperalat pimpinan serikat. Namun yang terjadi setelahnya mereka bentrok dengan para buruh yang melakukan aksi di Patung Kuda.

"Kami kritik bukan ke buruhnya, tapi ke elite. Apakah buruh butuh diwakili untuk mendapatkan yang diinginkan? Kami tidak menyusup dan memprovokasi, tapi hendak memberikan perspektif lain kepada buruh bahwa kami dapat mengorganisir diri sendiri," ujar Kenanga.

Selain tuntutan yang sifatnya kritik kepada serikat buruh, menurut Kenanga, para anarko-sindikalis juga menyerukan hal lain dalam tataran normatif. Tahun ini, misalnya, mereka membentangkan spanduk yang isinya tuntutan agar perusahaan memberikan cuti haid bagi buruh perempuan. Ironisnya, menurut Kenanga, poin ini luput dari perhatian publik sebab hanya fokus pada perusakan saja.

Terlepas dari itu, kelompok anarkis pada dasarnya memang lekat dengan prinsip “direct action” atau aksi langsung. Bahwa kemudian hal tersebut seringkali diterjemahkan menjadi perusakan fasilitas umum atau aksi vandalisme, mereka punya argumentasi yang perlu disimak, seperti dijelaskan Chris Bowen, tokoh anarkis di Kanada, dalam artikel yang dilansir The Globe and Mail berjudul "Vandalism a Central Part of Anarchists".

”Ketika bangunan dihancurkan dan tidak ada yang terluka, siapa yang peduli? “Jendela yang pecah bukanlah kehidupan. Kekerasan justru hadir dari perusahaan-perusahaan kapitalistik. Mereka merusak lingkungan, mereka menghancurkan kehidupan kita semua. Jadi, siapakah yang melakukan aksi vandal sebenarnya?”

Pada 2017 lalu, ketika pertemuan G20 dilaksanakan di Hamburg, Jerman, kelompok anarkis berbalut pakaian serba hitam juga melakukan aksi unjuk rasa. Dengan melempari aparat dengan molotov, berkelahi menggunakan tongkat baseball, aksi tersebut praktis segera menjadi pemberitaan utama seantero Eropa. Sejumlah media menyebut mereka organisasi “perusuh”, “preman”, “anak muda berandalan”, dst.

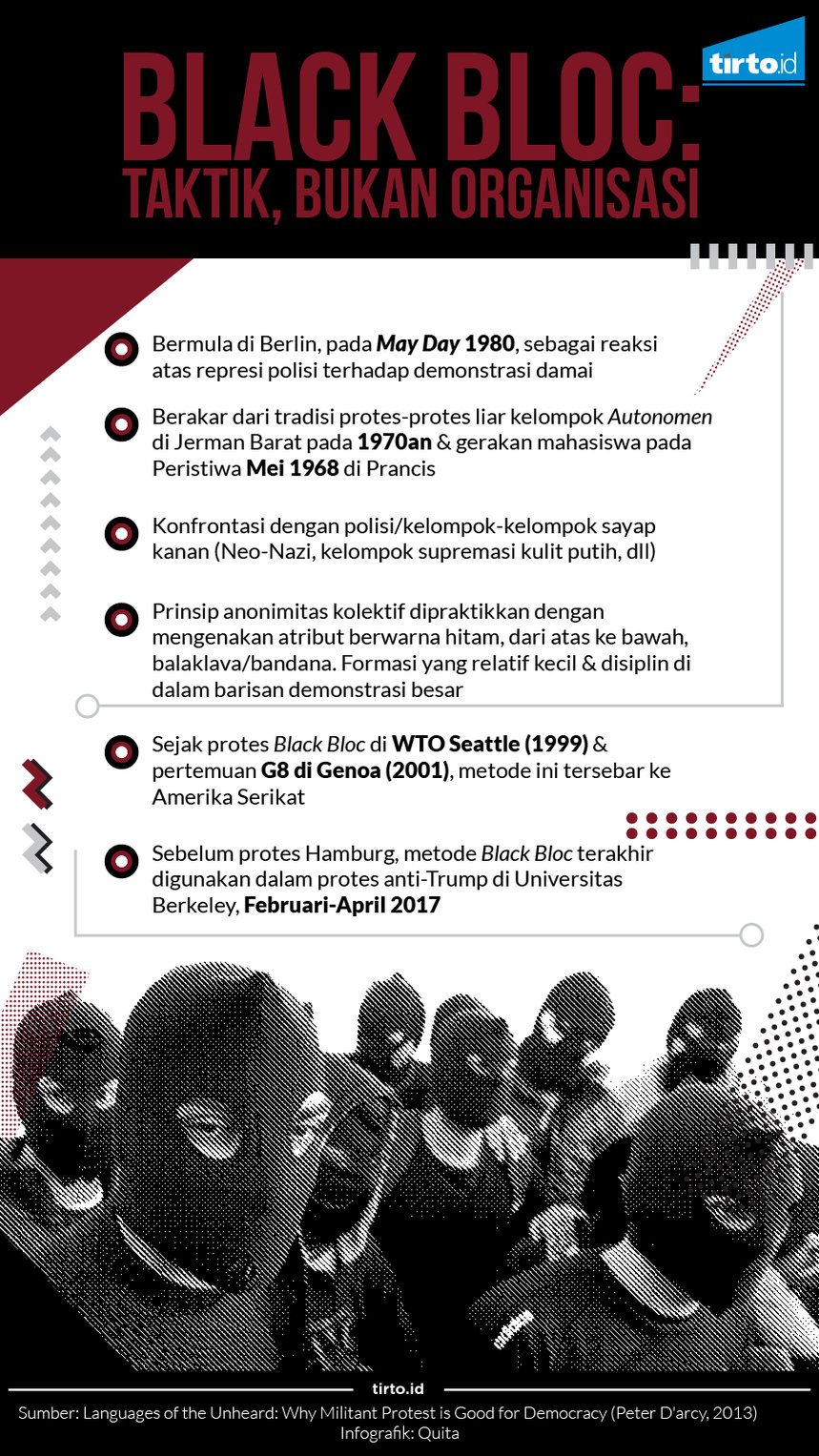

Ada istilah tersendiri mengenai taktik kekerasan yang kerap dilakukan kelompok anarkis: Black Bloc. Jauh sebelum Hamburg, Black Bloc telah muncul dalam senarai pemberitaan berbahasa Inggris sejak aksi protes menyambut pertemuan WTO di kota Seattle, Amerika Serikat, tahun 1999. Dalam video-video demonstrasi Seattle, diperlihatkan bagaimana barisan berpakaian hitam itu memecahkan deretan jendela bank, toko-toko mewah, hingga korporasi makanan cepat saji di jalan-jalan utama.

Stephen D’arcy, dalam "Languages of the Unheard: Why Militant Protest is Good for Democracy" (2014, PDF), mengatakan bahwa Black Bloc terlihat mencolok karena demonstrasi damai telah menjadi norma dan gagal merebut perhatian publik. Ia memanfaatkan pola-pola pemberitaan di media yang cenderung berfokus pada beberapa jenis tindakan seperti perusakan atau pengotoran taman alih-alih menelusuri pesan yang dibawa demonstran, lalu membuatnya menjadi promosi gratis.

Taktik Black Bloc pertama kali dikembangkan dalam demonstrasi anti pembangunan reaktor nuklir di Brokdorf pada 1977. Reli demonstrasi ini terus berlanjut hingga bulan Juni 1980. Ketika itu, polisi telah mulai melakukan represi dan memberlakukan pelarangan demonstrasi, bahkan disertai pula dengan berbagai penangkapan massal. Menghadapi hal ini, para pengunjuk rasa pun mulai merapatkan barisan dan serius memikirkan strategi demonstrasi yang menggunakan kekerasan.

Memasuki bulan Desember 1980, aksi massa dalam skala raksasa mulai dilakukan di Berlin. Ketika itu, tepat pada hari Jumat, sekitar 15.000-20.000 orang turun ke jalanan dan menghancurkan area belanja mahal. Semua kompak memakai atribut hitam-hitam dan menggunakan masker sebagai upaya penyamaran dari aparat. Media-media Jerman menyebut kelompok tersebut ‘Der Schwarze Blok”.

Black Bloc kembali muncul di Berlin pada Hari Buruh Internasional 1988 sebagai reaksi atas pendekatan represif polisi terhadap demonstrasi damai. Aktivis-aktivis kiri Jerman memandang Black Bloc sebagai koreksi atas, tulis D’Arcy, “kepasifan dan kegagalan menghadapi represi polisi yang melanda gerakan anti-perang arus utama yang dipengaruhi Gandhi.”

Taktik Black Bloc sejatinya mengambil inspirasi dari tradisi klasik pembangkangan sipil. Selain protes-protes liar kelompok Autonomen di Jerman Barat pada 1970an (sebagaimana yang terjadi di Brokdorf), gerakan mahasiswa pada Peristiwa Mei 1968 yang melumpuhkan Paris selama beberapa minggu, termasuk terpengaruh dari Antifaschistische Aktion, Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Roter Frontkämpferbund, Communist Kampfbund gegen den Faschismus, atau Roter Massenselbstschutz--ragam sindikat anti-fasis yang dibentuk seiring maraknya serangan organisasi paramiliter Nazi.

Di lapangan, taktik Black Bloc bekerja dengan membentuk formasi relatif kecil dan disiplin di dalam aksi protes yang lebih besar. Prinsip anonimitas kolektif dipraktikkan dengan mengenakan atribut berwarna hitam sekujur tubuh. Massa aksi pun terdiri dari berbagai elemen: serikat buruh, aktivis lingkungan, anarkis, aktivis masyarakat adat, organisasi yang mempromosikan HAM dan pembangunan berkelanjutan, aktivis penolak privatisasi, hingga mahasiswa bahkan pelajar.

Kekerasan yang menjadi peluru utama Black Bloc berbeda dengan kekerasan dalam perspektif kelompok sayap kanan. Jika mereka menyasar orang (minoritas etnis, keagamaan, seksual), aksi kekerasan Black Bloc menyasar properti: bank, kompleks pertokoan mewah, serta tempat-tempat di mana pertemuan tingkat tinggi yang didatangi pejabat mancanegara.

Kekerasan dalam protes-protes Black Bloc merupakan sebuah pertunjukan, demikian tulis Jeffrey Juris dalam “Violence Performed and Imagined Militant Action, the Black Bloc and the Mass Media in Genoa” (2005).

Tentu tidak semua aktivis sepakat dengan taktik Black Bloc. Kalangan konservatif umumnya menjadikan aksi-aksi Black Bloc untuk melabeli aktivisme kiri secara keseluruhan. Sementara itu, kalangan kiri cenderung memandang taktik Blac Bloc kontraproduktif dan mencederai gerakan. Salah satu penyebab bubarnya gerakan Occupy di Amerika pada 2011 bermula pada perdebatan mengenai perlu-tidaknya kekerasan sebagai taktik.

Hanya saja, merunut sejarah tradisi protes sayap kiri, kehadiran Black Bloc juga merupakan cerminan bahwa banyak privilese seperti jaminan hak-hak sipil, hak berserikat, upah mininum, jaminan kesejahteraan, diperjuangkan selama bertahun-tahun dengan aksi-aksi liar di jalanan oleh beragam aktor.

Editor: Maulida Sri Handayani