tirto.id - Asri Handayani punya cerita bagaimana dia punya impian sekolah tinggi ke kampus negeri tapi tak kesampaian. Biaya pendidikan adalah persoalan utamanya, meski kelak ia mensyukuri jalan hidupnya.

Putri bungsu dari orangtua seorang buruh bangunan di Solo ini meneruskan pendidikan ke SMA 1 Pasir Sakti, Lampung Timur, tempat tinggal pamannya. Selama tiga tahun dia harus berpisah dengan orangtua karena sang paman berkenan membiayainya sampai lulus SMA.

Singkat cerita, tiga tahun kemudian, ia merancang impian harus masuk ke universitas negeri di Pulau Jawa. Tujuannya demi mendapatkan beasiswa Bidikmisi dan dekat dengan orangtua.

Impiannya besar, tetapi keuangan keluarga menyumbatnya mendapatkan akses belajar yang intensif di luar sekolah.

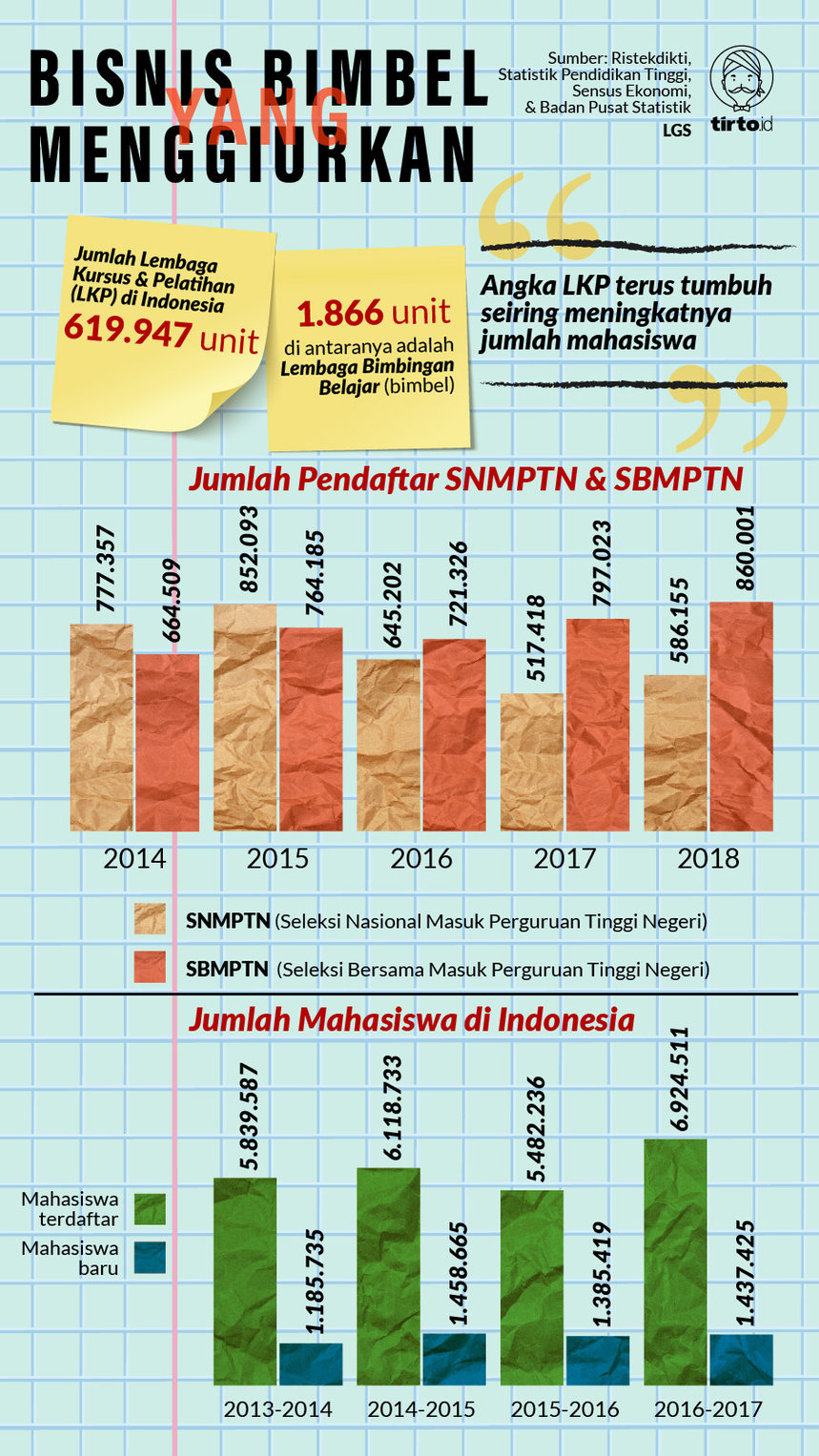

Ketika teman-teman sekolahnya memilih lembaga bimbingan belajar demi mempersiapkan diri ikut seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN), Asri tak punya uang untuk ikut les tersebut, bahkan untuk sekadar membeli buku soal kursus itu, yang seharga Rp150 ribu.

“Jadi saya cuma fotocopy SBMPTN punya teman,” kenang Asri, yang suaranya masih terdengar haru di ujung telepon, mengisahkan ceritanya lima tahun lalu.

Asri menangis merutuki keadaannya. Saat ia berusaha belajar mandiri, teman-teman sekolahnya rela pergi ke Bandar Lampung, 3,5 jam dari Lampung Timur, demi mengikuti bimbel seharga Rp3,5 juta hingga Rp6 juta per semester.

“Setiap hari belajar aku mengerjakan soal-soal sendiri sampai selesai,” cerita Asri.

Tahun pertama setelah lulus, Asri gagal tes masuk kampus negeri. Ia memilih studi di Universitas Negeri Surakarta, Universitas Diponegoro, dan Universitas Negeri Semarang. Hasil tesnya tak sesuai skor penilaian ketiga kampus tersebut.

“Pengumuman kedua (SBMPTN) gagal lagi, benar-benar down,” kenang Asri, dengan suara terbata-bata.

Nasib Asri, lima tahun silam, kini dialami Chandra Hapsari, siswa SMK Wira Harapan, Bali. Anak dari orangtua pembuat speargun (alat tembak bawah air) ini mendapati dari lini masa Twitter, akhir tahun 2018, bahwa ada sebuah bimbel yang menawarkan paket seharga Rp10 juta.

“Saya kaget,” kata Chandra. “Rp10 juta itu bagi saya kemahalan, setara dengan biaya sekolah SMK selama tiga tahun.”

Daripada membayar mahal untuk bimbel, Chandra bertekad, lebih baik belajar sendiri atau bersama teman-teman.

Di sekolahnya, ada tujuh temannya yang akhirnya memutuskan membuat grup diskusi untuk membahas soal-soal ujian masuk SNMPTN/SBMPTN dibandingkan membayar bimbel. Diskusi ini sudah berjalan sejak Januari 2019.

Pada tahun ajaran baru ini, Chandra fokus masuk perguruan tinggi negeri dibandingkan perguruan tinggi swasta. Ia memilih desain komunikasi visual di Institut Seni Indonesia (ISI) di Denpasar atau ISI Yogyakarta.

Nasib seperti Asri Handayani dan Chandra Hapsari bisa menimpa siapa saja, khususnya bagi anak-anak Indonesia dari keluarga miskin.

Mereka punya keinginan besar meraih sekolah tinggi, demi jembatan mereka mendapatkan pekerjaan yang dicita-citakan atau yang diharapkan, tetapi akses ke sana sangat sulit. Mereka kesulitan biaya bahkan buat ikut bimbel, yang harganya bisa jutaan.

Beberapa brosur dari lembaga-lembaga bimbel ini menawarkan beragam paket kursus. Dari Rp2,5 juta untuk paket standar hingga Rp10 juta untuk paket spesial. Jika ingin lebih ekstensif, ada paket supercamp alias karantina dengan biaya hingga Rp57 juta.

Maka, anak-anak seperti Asri dan Chandra mencari jalan masing-masing. Bila Asri harus belajar sendiri, Chandra berdiskusi bersama teman-teman untuk membahas soal SNMPT dan SBMPTN.

"Daripada mahal-mahal, kalau enggak masuk ke otak ya sama aja," dalih Chandra.

Asri Handayani tak patah semangat. Setelah gagal SNMPTN dan SBMPTN pada tahun pertama, ia nekat ingin kuliah di kampus swasta lewat berbagai cara, salah satunya mencari pinjaman ke saudara dan tetangga.

Ia membutuhkan Rp10 juta untuk biaya masuk Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pinjaman besar ini mungkin membuat mereka ragu bahwa Asri tak mungkin mengembalikan utang, apalagi dia hanya anak seorang buruh bangunan.

"Banyak yang bilang kuliah mahal, orang miskin enggak usah kuliah. Kerja saja malah dapat duit," kata Asri, mengingat lagi pengalamannya. "Ya Allah, sakit hati banget."

Tetangga, saudara, dan kakak sulung bahkan mengejek keinginan dia kuliah. Ayahnya pun melarangnya. Ia sedih mendengarnya. Kemiskinan memaksa Asri untuk menerima dengan "pasrah" keadaan tersebut. Ia merasa keluarga tak mendukungnya.

"Berkali-kali enggak didukung kuliah. Enggak punya uang. Padahal pengin banget kuliah," ujar Asri.

Namun, situasi itu menambah motivasi Asri untuk membuktikan kepada orangtua, saudara, dan tetangga bahwa ia bisa kuliah dengan biaya sendiri. Ia menunggu seleksi kedua sembari belajar dan bekerja menjaga sebuah warung internet selama enam bulan di Solo.

Tahun kedua setelah lulus itu Asri mengikuti SBMPTN di Solo dengan pilihan pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Lampung. Hasilnya, ia lulus. Namun, kegembiraan ini cuma sesaat. Musababnya, lagi-lagi, terbentur biaya pendaftaran, uang makan, dan uang indekos selama empat tahun di Lampung.

Ia menyesali diri karena tak bisa memanfaatkan peluang itu dengan baik. Asri merasa bersalah pada diri sendiri karena tak bisa menyisihkan upah hasil kerja di warnet untuk persiapan masuk universitas.

Dibayangi perasaan bersalah itu, Asri mengadu nasib ke Bogor, tempat bibinya, untuk menjadi buruh sebuah pabrik garmen.

Meski begitu, ia tak sepenuhnya menguburkan impian bisa melanjutkan sekolah tinggi. Berkat informasi seorang teman kerja, ia akhirnya mengambil kuliah kelas karyawan di Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta Selatan. Biayanya yang murah tetapi layak, menurutnya, membuatnya mantap mengambil studi pendidikan Bahasa Inggris.

Asri tidak mempersoalkan bahwa kini kuliahnya bukan di kampus negeri, tapi yang terpenting adalah ilmunya. Ia menampik stereotip umum di Indonesia bahwa masa depan lulusan kampus negeri lebih cerah ketimbang lulusan kampus gurem.

"Anak kampus swasta dianggap kelas dua, padahal itu pilihan masing-masing orang," kata Asri.

Kini Asri merasa beruntung bisa bekerja sambil kuliah setiap seminggu sekali. Ia berkata teman-temannya yang dulu masuk kuliah sampai kini ada yang belum lulus, bahkan yang sudah lulus pun masih sibuk cari pekerjaan.

"Buat kalian yang bilang aku miskin, enggak bisa kuliah, nih... aku bisa, kok! Enggak apa-apa kalau kalian enggak mau bantu. Allah tetap kasih aku jalan lain. Enggak mudah memang, tapi Allah baik, pasti itu demi kebaikan aku juga," ujar Asri.

Penulis: Reja Hidayat

Editor: Fahri Salam