tirto.id - Ia samar-samar menatap langit, matanya terlihat sayu. Giginya masih utuh, termasuk dua buah gigi palsu. Kalender menunjukkan tahun 1990.

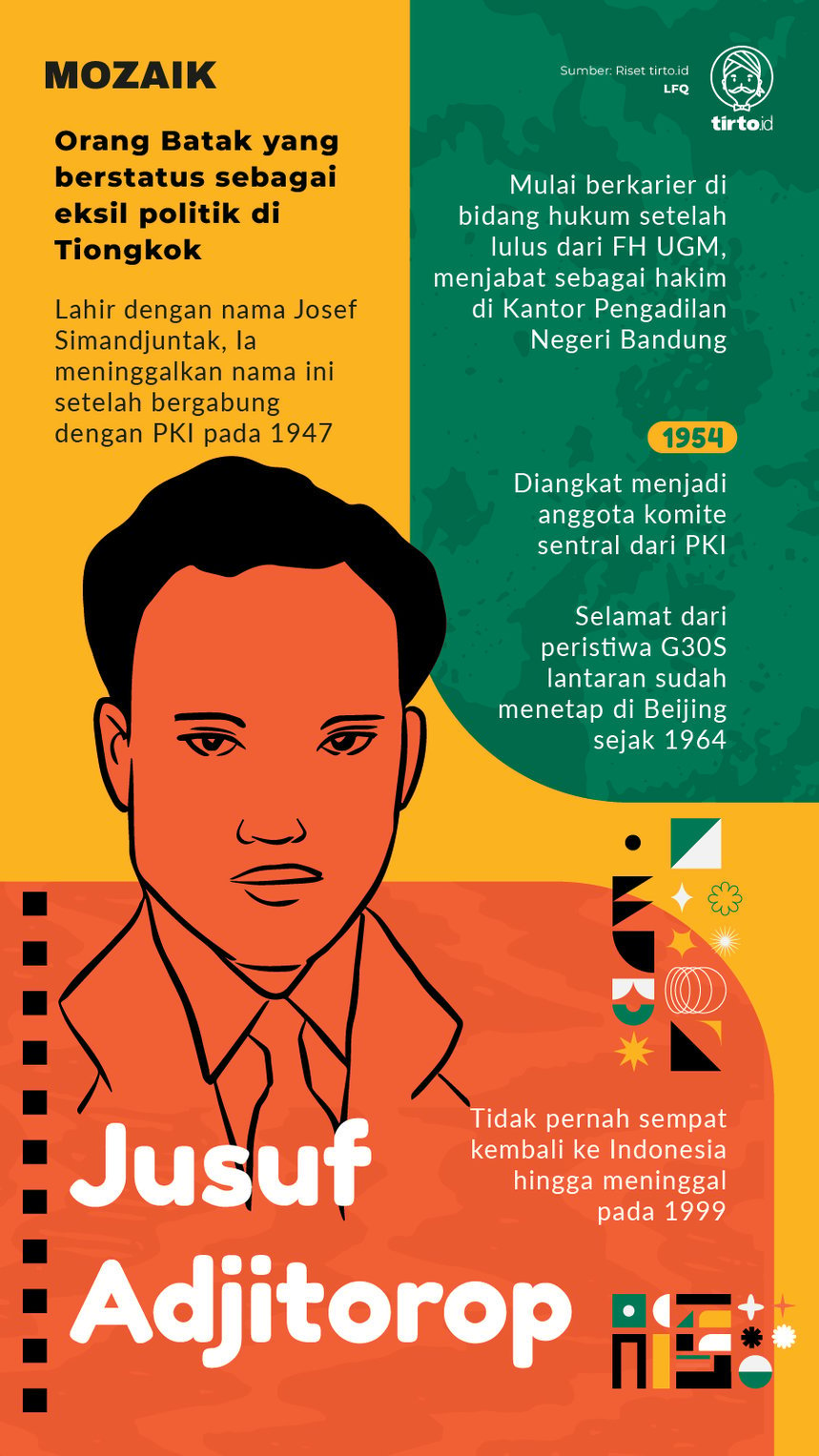

“Saya ingin kembali melihat tanah air,” ucap Jusuf Adjitorop, 72 tahun kala itu, berstatus sebagai eksil politik di Tiongkok sejak 1964. Suaranya masih menggelegar laiknya orang Batak seperti diungkap Seiichi Okawa dalam majalah TEMPO edisi 1 Desember 1990.

Adjitorop, seperti diakuinya, selalu membayangkan imajinya mengenai Indonesia dan orang-orang yang akrab dengannya. Ia rindu pemandangan alam Danau Toba yang jernih, wajah kedua orang tuanya, juga wajah istrinya. Setelah sedikit mengundang romantika masa lalu Adjitorop, Okawa mulai membahas tentang politik.

“Bukankah dari Beijing dulu sering keluar pernyataan yang mengatasnamakan Partai Komunis Indonesia (PKI)?” tanya Okawa.

Adjitorop sesaat terdiam. “Memang, pernah PKI di sini mengeluarkan pernyataan atas nama PKI, tapi itu sudah sejarah,” balasnya.

Anak Desa Memasrahkan Diri pada Revolusi

Josef Simandjuntak (nama kecil Jusuf Adjitorop) lahir di Desa Tampahan, Balige, Tapanuli Utara, pada 19 Desember 1918. Selepas tamat sekolah dasar, ia melanjutkan ke HIS Medan. Sebelumnya, ia sempat masuk HIS Kristen di Pematangsiantar. Seluruh biaya Adjitorop untuk belajar ditanggung oleh kakaknya, S.M. Simandjuntak.

Dalam buku Hasil Rakjat Memilih Tokoh-tokoh Parlemen (Hasil Pemilihan Umum Pertama – 1955) di Republik Indonesia (1956, hlm. 278) disebutkan, Josef pernah menjadi guru pada Sekolah Rakyat “Tjahaja Mulja”. Di samping itu, ia juga mendirikan penerbitan partikelir. Sayangnya, usaha penerbitan itu diberangus oleh tentara Jepang.

Dalam artikel “Cold War Polarization, Delegated Party Authority, and Diminishing Exilic Options: The Dilemma of Indonesian Political Exiles in China after 1965” (2020, hlm. 349), David T. Hill menyebut bahwa Jusuf mulai bergabung dengan PKI di Yogyakarta pada Mei 1947.

“Ia melepaskan nama bawaannya dan mulai menggunakan nama samaran [Jusuf Adjitorop] yang kemudian digunakannya ketika PKI memerintahkannya untuk kembali ke Sumatera Utara sebagai organisator bawah tanah.”

Ketika ibu kota RI pindah ke Yogyakarta pada 1948, Adjitorop turut pindah. Di Yogyakarta ia mengambil studi hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah. Adjitorop kemudian menjadi hakim di Kantor Pengadilan Negeri Bandung. Ia juga sempat bertugas beberapa waktu di Pengadilan Negeri Purwakarta.

Di masa revolusi juga ia mengambil alih sebuah harian, yang menurut Ani Idrus dalam buku Ani Idrus: Wartawan, Usahawan, Sosiawan, Sebuah Otobiografi (1989, hlm. 49), langkahnya itu sebagai tindakan politik kotor.

“Jusuf Adjitorop berhasil menyusup dan akhirnya merebut harian Patriot pimpinan Usmar Ismail, lalu menjadikannya sebagai pembawa suara Front Demokrasi Rakyat yang kemudian membuka kedoknya, kedok komunis,” terang Ani Idrus.

Namun harian yang diambilalih dari tangan Usmar itu tidak bertahan lama. Dalam buku Press, Freedom, Law, and Politics in Indonesia: A Socio-Legal Study (2014, hlm. 64), H. Wiratraman menyebut harian Patriot dan harian Soeara Iboekota milik Wikana diberangus oleh pemerintah militer Belanda pada September 1948 imbas dari Madiun Affair.

Keterangan S.S. Pasaribu, anggota Pengurus Partai Nasional Indonesia (PNI) Tapanuli Utara, dalam buku Dokumentasi Sumatera Utara: Sebuah Kronik (1961, hlm. 55), cukup memberikan gambaran jelas loyalnya Adjitorop terhadap Amir Sjarifuddin.

“Adjitorop adalah anak emasnja almarhum Amir Sjarifuddin. Mohammad Hatta jang mentjela Amir dengan sendirinja ditentang oleh Adjitorop dan dia ini tidak senang orang mentjela Amir,” ujar S.S. Pasaribu.

Api Revolusi Tidak Melahapnya

Sebanyak 2.000 komunis dan elemen sayap kiri lain ditangkap pada 1951. Hal tersebut buah dari kebijakan Kabinet Sukiman yang meluncurkan “Razia Agustus” yang menyasar kelompok kiri di sekitar Jakarta dan Jawa Timur.

Tidak hanya di Jawa, Sumatra pun kena getahnya. Menurut N. Sjamsuddin dalam The Republican Revolt: A Study of the Acehnese Rebellion (1985, hlm. 60), Jusuf Adjitorop menjadi salah satu dari 500 orang yang ditangkap oleh militer lokal di Sumatra Timur.

Kongres Nasional ke-V PKI di Jakarta pada Maret 1954 menjadi titik balik karier politik Adjitorop. Bersama D.N. Aidit, M.H. Lukman, Njoto, dan Sakirman, Adjitorop diangkat menjadi anggota Komite Sentral PKI.

Sebagai salah satu ujung tombak PKI, Adjitorop menyempatkan diri melakukan kunjungan ke negeri-negeri sahabat, misalnya Tiongkok. Dalam PKI dan Perwakilan Volume 1, issue 3 (1956, hlm. 190) disebutkan, Adjitorop bersama 24 orang lain terhimpun dalam “Duta Persahabatan Rakjat Indonesia” mengelilingi Tiongkok selama 25 hari mulai 25 September 1956.

Pada 1963, Seminar Hukum Nasional Pertama diadakan. Sebagai sarjana hukum, Adjitorop turut terlibat menjadi pembicara dalam seminar itu. Dalam Atjeh Mendakwa (1964) karya Thaib Adamy disebutkan, Adjitorop mengkritisi pelaksanaan hukum Indonesia kala itu.

“Oleh sementara pedjabat tertentu, hukum peninggalan zaman kolonial sering dipergunakan untuk memukul kekuatan revolusioner,” ucap Adjitorop seperti dikutip Thaib Adamy.

Perspektif lain datang dari M. Harjono Kartohadiprodjo. Dalam seminar akbar itu, sebagaimana tercatat dalam Melangkah di Tiga Zaman (2022, hlm. 100-101), Adjitorop mewakili PKI dengan menyatakan bahwa harus ada langkah untuk mengganti posisi Pancasila sebagai norma dasar.

Kepada Soediman Kartohadiprodjo (ayah Harjono), Adjitorop mengatakan bahwa “Pancasila tidak diperlukan lagi sebagai norma dasar, karena negara dan bangsa Indonesia telah terbentuk”.

Efek domino ucapan Adjitorop itu membuat seminar dihentikan untuk beberapa waktu.

Saat G30S meletus, Adjitorop telah menetap di Beijing sejak 1964. Ia selamat dari pembunuhan besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan PKI di Indinesia sepanjang 1965-1966.

Apa yang terjadi selanjutnya? Menurut Rex Mortimer dalam Indonesian Communism under Sukarno: Ideology and Politics, 1959-1965 (1974, hlm. 391), Adjitorop segera merespons peristiwa itu dengan membentuk kelompok komunis di kalangan ekspatriat di Tiongkok berlabelkan Delegasi Komite Sentral PKI (selanjutnya disebut Delegasi). Kelompok ini berafiliasi dengan Komite Politik PKI di Indonesia pimpinan Sudisman.

Ruang gerak Delegasi tidak kaku, ia menjadi wakil PKI yang tengah sekarat di kancah internasional. Contohnya, Adjitorop bersama Munandar ikut menghadiri Kongres Kelima Partai Buruh Albania pada November 1966 dan Kongres Keenam partai tersebut.

Masalah kemudian muncul saat beberapa eksil politik di Tiongkok mempertanyakan kapabilitas Adjitorop sebagai pemimpin. Kesaksian itu datang dari Jenderal Suhario Padmodiwiryo, seorang perwira militer senior yang dikirim Sukarno untuk belajar di Akademi Militer Tiongkok.

“Saya sampai pada kesimpulan bahwa dia menunjukkan tanda-tanda gangguan mental ‘kepribadian ganda’ pada tingkat yang serius,” ucapnya seperti dikutip David T. Hill (2020, hlm. 357).

“Hal itu tidak mengejutkan saya karena saya juga tahu bahwa saya berhadapan dengan seorang pasien yang mengidap penyakit hepatitis,” imbuhnya.

Tak hanya itu, Suhario juga mengklaim bahwa Adjitorop berhalusinasi “merasa dirinya sebagai pemimpin Partai Komunis Tiongkok.”

Pada 1970-an awal, seperti disebut dalam artikel “Chinese Relations with Burma and Indonesia” (1975), W. Bert (1975, hlm. 482), Adjitorop menyatakan kepada insan pers bahwa kehancuran PKI timbul karena salah mengambil kebijakan damai, alih-alih strategi perang rakyat.

Hingga dekade 1980-an, Adjitorop tetap berada di Tiongkok dan banyak rekan-rekan komunis Indonesia mulai meninggalkannya, seperti Sobron Aidit dan Syarkawi Manap.

Bersamaan dengan itu, peran perwakilannya di PKI telah hilang. Sebagaimana ditulis David T. Hill (2020, hlm. 364), Adjitorop meneruskan sisa hidupnya dengan menjadi professor bidang hukum paruh waktu di Fakultas Hukum Universitas Peking.

Tidak mudah tinggal seperempat abad di tempat pengasingan dan menjadi musuh negara. Walaupun begitu, Adjitorop tegas, seperti yang dicatat David T. Hill (2020, hlm. 365), dengan menyatakan: “Saya tetap warga negara Republik Indonesia.”

Dalam catatan pribadinya, dia menulis: “Anda bisa membayangkan, hidup di luar selama lebih dari 30 tahun, terpisah dari desa dan keluarga saya.”

Masih dalam surat itu, di bagian akhir ia meminta Orde Baru untuk memberikan hak kepada orang yang diasingkan untuk kembali ke Indonesia—sesuatu yang tidak pernah terwujud.

Ia selamanya tidak pernah melihat Indonesia hingga ajal menjemput pada Juni 1999 di Beijing.

Penulis: Alvino Kusumabrata

Editor: Irfan Teguh Pribadi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id