tirto.id - Seorang mujtahid Syiah memiliki kemampuan prima untuk mengeluarkan produk hukum berdasarkan kitab suci dan sumber terpercaya. Tapi di dalam Syiah, hanya marja' (secara harfiah berarti ‘sumber otoritas’)yang berhak diikuti fatwanya. Maka dalam bahasa Farsi disebut marja'-e taqlid. Semua marja' adalah mujtahid, namun tidak semua mujtahid itu marja'. Penganut Syiah mengikuti fatwa marja' yang masih hidup. Biasanya, marja' adalah seorang mujtahid sepuh, mirip seperti posisi kiai khos dan alim di kultur Nahdlatul Ulama.Mujtahid ini, dalam nomenklatur Persia dan Kurdi, disebut sebagai mullah atau mulla, yang dulu juga banyak digunakan untuk ulama Suni.

Secara langsung Sheikh Zaid Alsalami, seorang alim Syiah keturunan Irak di Sydney, pernah menjelaskan kepada saya soal jenjang pendidikan mujtahid dalam kurikulum hawza (akademi pendidikan Syiah). Prosesnya panjang dan tidak instan; bisa menempuh belasan tahun, serupa santri belasan tahun belajar di pesantren atau mahasiswa pascasarjana di Universitas al-Azhar yang tak kenal batas masa studi. Cerita tentang bagaimana seseorang menjadi mulla terkemuka, terutama di Iran, diungkap secara cerdas oleh Roy Mottahedeh dalam The Mantle of the Prophet (1985).

Alsalami sendiri pernah merasakan pendidikan hawza di Qom, Iran. Tradisi Syiah beserta aspek filosofisnya lengkap dicerna. Ketika saya membaca bahan silabus sejarah dan politik Syiah di Canberra bersama Neal Robinson, pakar kajian Al-Quran dan sejarah Islam dari Inggris, Alsalami sedang memulai menulis disertasi soal pemikir Syiah bernama Mir Damad.

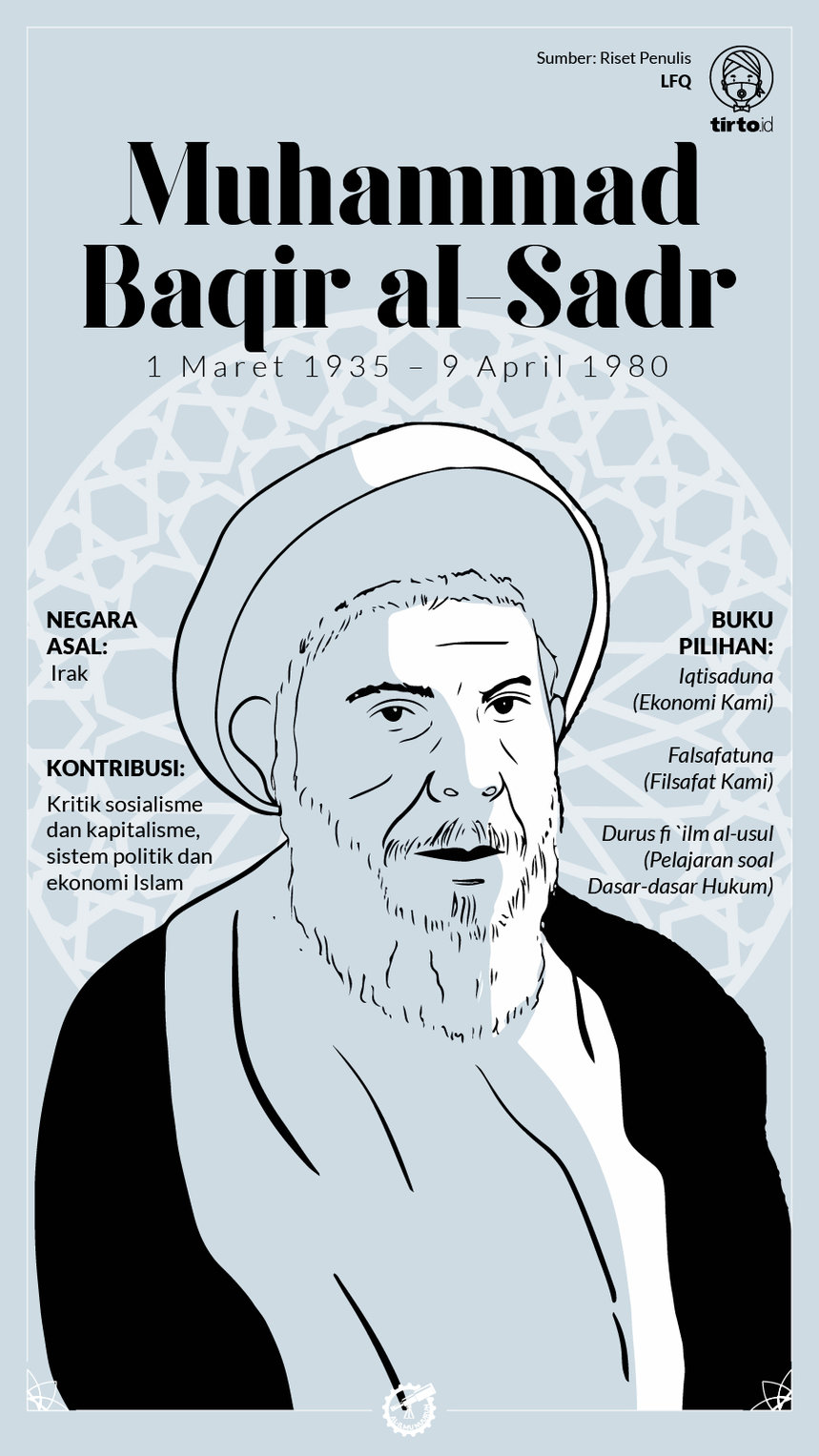

Figur seperti Alsalami tidak hanya ada di Australia. Di Barat banyak pengungsi Syiah dari Irak sejak Perang Irak 1980-an hingga kini. Akhir 1980 adalah periode ketakutan Saddam Hussein atas kebangkitan Syiah politik di selatan Irak, terutama Najaf. Pengaruh Revolusi Iran 1979 membuat Hussein waspada. Hussein secara resmi menjadi Presiden Irak pada tahun yang sama dengan revolusi itu. Saat itu marja' di Irakdipegang Ayatollah Khu’i yang zuhud dan nonpolitik, tapi kumpulan aktivis muda tersulut api revolusi Iran. Para aktivis ini dipimpin Muhammad Baqir al-Sadr, pemikir reformasi pendidikan hawza dan pembela tradisi Islam dari gempuran paradigma Barat. Chibli Mallat menulis dengan apik peran Sadr ini dalam The Renewal of Islamic Law (1993).

Kritik Filsafat Barat & Komunisme

Meski Sadr tak memiliki otoritas serupa gurunya, Khu’i, sebagai aktivis ia menantang rezim Irak. Ketakutan Saddam Hussein menyebabkan Sadr dan adik perempuannya, Bint al-Huda, yang juga seorang aktivis, dieksekusi pada 5 April 1980. Sesudah itu sosok Sadr mulai banyak mendapat perhatian luas dari para sarjana Barat maupun umat Islam pada umumnya. Umat Syiah di Irak menderita dan banyak bersimbah darah, kendati tak pernah tuntas diungkap, dalam mendongkel rezim sosialisme Ba’athis Hussein. Mereka tak pernah sukses melakukan revolusi seperti Iran dan kerap lenyap dari perhatian dunia.

Cerita otoritarianisme Saddam Hussein kerap menutup sejarah panjang masyarakat Syiah Arab di Irak yang punya peran penting. Irak tetap relevan sebagai pusat Syiah karena peristiwa Karbala ada di sana. Selain Irak, Libanon juga penting. Para fakih Syiah dari Libanon dulu, di masa awal berdirinya Imperium Safawi di Iran, punya legitimasi hukum. Bahkan buyut Sadr, Sadr al-Din al-Amili (m. 1847), juga berasal dari Libanon.

Sepanjang abad ke-20, sekularisme dalam berbagai bentuknya tak mengizinkan pembentukan suatu pemerintahan Syiah di beberapa pusat umat Syiah dari Libanon hingga Pakistan. Di Irak, Ba’athisme (bahasa Arab: al-ba`athiyyah, artinya ‘kebangkitan’) sebagai ideologi nasionalis Arab ikut menjadi tren politik yang dominan untuk menyatukan negara-negara Arab di bawah kendali partai tunggal. Filsuf Kristen Suriah jebolan Sorbonne, Michel Aflaq (m. 1989), menjadi pemikir utama ideologi ini bahkan pernah menjadi sekretaris jenderal Partai Ba’ath di Irak hingga ia meninggal.

Revolusi Islam Iran membuka ruang kemungkinan, terutama bagi aktivis muda macam Sadr, untuk merevitalisasi kelembagaan Syiah dalam politik. Tapi aktivisme Sadr yang sebangun dengan gagasan intelektualnya terbentuk sejak lama, tidak menjelang revolusi penting itu. Sadr berasal dari keluarga ulama Syiah yang miskin. Ayahnya, Haydar al-Sadr, meninggal ketika ia masih kecil. Dari Kazimiyya, ia bersama keluarganya pindah ke Najaf pada 1945 dan menetap di sana hingga akhir hayat.

Pada masa muda Sadr menyaksikan perseteruan intelektual antara geng ulama tradisional di Najaf dan kelompok komunis. Dua kelompok ini membentuk alam pikiran Sadr. Kelompok sosialis-komunis memberi pengaruh pada perhatian soal isu-isu sosial, sementara itu dari dalam tradisi Syiah ia mendalami agama dan pemikiran Islam. Konon ia sudah menulis sejak berumur belia: 11 tahun.

Komunisme menjadi tantangan utama bagi Sadr khususnya setelah revolusi di Irak pada 1958. Momen penting ini menjadi pemicu baginya untuk sekaligus mengkritik pandangan materialistis Barat beserta hegemoni intelektual dan budayanya di mana-mana. Sebagai intelektual muslim ia ingin menguliti fondasi filosofis dari pandangan Barat, baik yang liberal maupun komunis. Karya-karyanya banyak mengkritik dua kubu pemikiran ini.

Setahun setelah revolusi komunis itu, tepat ketika ia berumur 24, Sadr menulis Filsafat Kamisebagai kritik langsung atas komunisme, mazhab pemikiran materialis, dan materialisme dialektis. Menurut Sadr, banyak kelemahan dari pandangan komunis ini yang menyebabkanya pincang. Kebenaran akhir dari kemanusiaan, telos komunis, adalah cacat. Argumennya: komunisme tak bisa memberikan jawaban atas permasalahan umat karena asumsi dasarnya salah.

Sebagai seorang mujtahid Syiah, upaya Sadr dalam menggali perspektif marxisme lalu mengungkapkan gagasan filosofinya menjadi contoh yang luar biasa. Penguasaannya pada landasan filsafat Barat kuat, lalu dikembalikan pada pandangan Islam, sesuai dengan filsafat Mulla Sadra. Ini misalnya kentara ketika ia membas tentang ‘gerak pembangunan’. Sadr memulai dengan kutipan dari Stalin dan Engels mengenai superioritas materialisme dialektis atas alam lalu mengkritiknya melalui tradisi Yunani. Ia lalu menyempurnakannya dengan filsafat Mulla Sadra melalui konsep al-harakah al-jawhariyyah (gerak substansial).

Dalam usia yang belia, Sadr adalah teladan yang baik dalam menghadirkan sistem pemikiran Islam yang kamil di tengah buldoser komunisme di negerinya dan dunia Arab umumnya. Dibanding Imam Khomeini, bahkan gagasan filosofis Sadr menyebar lebih luas ke komunitas Suni di seluruh dunia. Dengan mengikat lalu menantang gagasan filosofis Barat, dan bukan menghinanya dengan demagogi murahan, Sadr mendapat penerimaan yang luas. Apalagi ia adalah salah satu pengkritik di zaman ketika kata ‘ideologi’ sedang memanas, di tengah pertentangan Perang Dingin.

Kritik Ekonomi Kapitalisme dan Komunisme

Sadr pula yang pertama kali mencoba mengulas dotrin ekonomi Islam modern berdasarkan hukum Islam. Dua tahun sesudah penerbitan kritik filsafatnya, ia menulis Ekonomi Kami sebagai kritik atas teori ekonomi dari komunisme dan kapitalisme, lalu memperkenalkan teori Islam mengenai ekonomi politik. Di sini ia berupaya menangkal argumen, baik yang diajukan kelompok sekuler liberal maupun komunis, yang menuding Islam tak menyediakan solusi nyata atas permasalahan ekonomi modern. Islam, menurut Sadr, jelas sangat peduli pada persoalan kesejahteraan ekonomi yang juga beriringan dengan konsep keadilan.

Rodney Wilson (1998) mengungkap dalam terminologi ekonomi, Sadr dapat digambarkan sebagai ekonom mikro. Itu terungkap, misalnya, ketika Sadr menelaah kerja pasar termasuk pasar finansial dan bagaimana transaksi dapat dilakukan secara adil yang kemudian diisi doktrin ekonomi Islam. Perhatian utama Sadr soal ini mengacu pada persoalan nilai moral dan ia tidak sedang mengeliminasi segala yang dijelaskan ekonomi modern. Ia, misalnya, menjelaskan soal hukum universal alami dari ekonomi seperti permintaan dan penawaran serta hukum hasil lebih yang berkurang (the law of deminishing return) yang merupakan hukum umum dan bukan spesifik kapitalisme.

Sorotan Sadr soal ekonomi Islam ini jelas tak terlepas dari etika Islam, tema yang kemudian lebih terperinci lagi dijelaskan oleh ekonom Pakistan, Syed Naqvi. Sumbangan Sadr dan Naqvi semestinya menjadi pemantik bagi munculnya Adam Smith baru. Gagasan Dawam Rahardjo dan Adi Sasono barangkali perlu disintesiskan dengan pemikiran ini.

Dari berbagai karyanya yang menunjukkan kapasitas intelektual Sadr sekaligus upayanya untuk menjadi marja', karya penting lainnya bisa disebut dua. Pertama, sumbangannya pada usul fikih modern yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan Roy Mottahedeh. Kedua, dalam bidang logika ia menulis al-Usus al-mantiqiyyah li-l-istiqra’ (Fondasi Logis dari Induksi).

Dalam hal logika, Sadr menanggapi Bertrand Russel untuk mengawinkan sains dan agama sesuai dengan standar filsafat akademik modern. Pengetahuan agama, menurutnya, bukan antitesis dari pengetahuan ilmiah. Ia tidak mencontohkan Al-Qur'an dan hadis untuk mengungkapnya. Sebagaimana halnya filsuf Kristen, Sadr mencoba mempertahankan iman atas serangan yang dilancarkan kelompok ilmuwan—ateis, katakanlah zaman ini ada Richard Dawkins—justru dengan membangun epistemologi menyeluruh yang berdasarkan pada analisis penalaran induktif.

Pengetahuan ensiklopedis seorang mujtahid Syiah itu memang umum. Dalam dunia filsafat, kita tak pernah meragukan banyak ulama Syiah yang melek tradisi intelektual sekaligus mencoba menjawab tantangan filsafat modern.

==========

Redaksi Tirto kembali menampilkan rubrik khusus Ramadan "Al-Ilmu Nuurun". Tema tahun ini adalah para cendekiawan muslim global abad ke-20 dan ke-21. Kami memilih 33 tokoh untuk diulas pemikiran dan kontribusi mereka terhadap peradaban Islam kontemporer. Rubrik ini diampu kontributor Zacky Khairul Umam selama satu bulan penuh.

Zacky Khairul Umam adalah alumnus Program Studi Arab FIB UI dan kandidat doktor sejarah Islam di Freie Universität Berlin. Saat ini sedang menyelesaikan disertasi tentang pemikiran Islam di Madinah abad ke-17. Ia pernah bekerja sebagai peneliti tamu pada École française d'Extrême-Orient (EFEO) Jakarta 2019-2020.

Editor: Ivan Aulia Ahsan

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id