tirto.id - Selama empat jam di Istanbul dan Ankara pada Jumat sore, nasib politik Turki dipertaruhkan. Ribuan personel militer Turki memblokir jembatan di atas Selat Bosphorus di Istanbul, menghadapkan moncong tank ke bandara, dan mengerahkan jet dan helikopter untuk berpatroli di langit Ankara dan sesekali melepaskan tembakan. Sebanyak 265 orang tewas dan 2000-an orang luka-luka.

Faksi militer yang belum jelas benar siapa dalang utamanya itu melancarkan upaya kudeta yang bertujuan menggulingkan pemerintahan Recep Tayyip Erdogan. Para pemimpin kudeta, yang mengaku bertindak mewakili seluruh Angkatan Bersenjata Turki, menyatakan: ini atas nama demokrasi—meski Erdogan dan partainya berkuasa karena terpilih secara demokratis.

"Angkatan Bersenjata Turki mengambil alih pemerintahan untuk mengembalikan tatanan konstitusional, hak asasi manusia, dan kebebasan," kata pernyataan resmi itu.

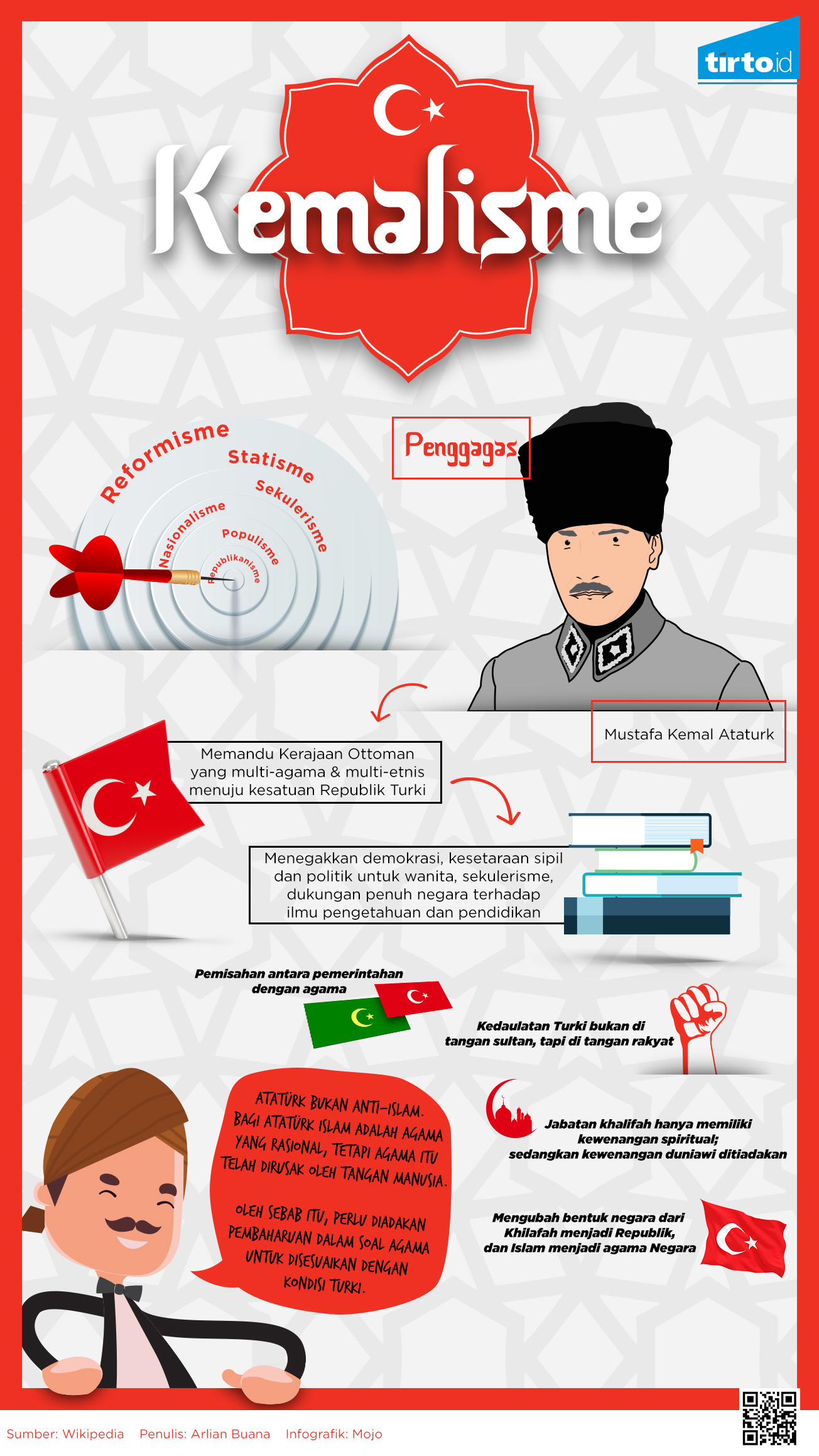

Barangkali ini terdengar agak gila bagi telinga orang barat, atau negara-negara yang supremasi sipilnya kuat, tapi tidak terlalu asing bagi Indonesia yang pernah mengalami rezim Orde baru yang militeristik dan tentaranya masih condong punya nafsu politik besar. Sebagaimana tentara Indonesia yang pada suatu masa pernah punya pegangan dwifungsi untuk ikut merasa bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan, militer Turki hingga saat ini merasa sebagai anak kandung Kemalisme dan penjaga gawang sekularisme republik dan pawang nasionalisme demokratik Turki modern.

Lantaran menganggap dirinya sebagai pewaris sah Kemalisme, sejak Republik Turki berdiri pada 1923, tentara Turki telah menjatuhkan lima pemerintahan atas nama melindungi demokrasi dari kekacauan dan pengaruh islamis. Setiap habis kudeta, militer Turki kemudian mengembalikan pemerintahan dengan cara-cara "demokrasi" dalam bentuknya yang sudah entahlah.

Kudeta militer terakhir, yang dikenal luas dengan sebutan "kudeta lewat sepucuk surat", terjadi pada 1997. Hanya karena memorandum yang dikirimkan para pemimpin militer, tanpa kontak senjata, Perdana Menteri Necmettin Erbakan dari Partai Kesejahteraan mengundurkan diri. Jenderal Cevik Bir, salah satu otak di balik kudeta itu, dengan nada yang sangat kebapak-bapakan berkata, "Kita punya pernikahan antara Islam dan demokrasi di sini. Anak dari perkawinan ini adalah sekularisme. Sekarang anak ini sakit-sakitan melulu. Dokter yang bisa menyelamatkan sang anak ini adalah Angkatan Bersenjata Turki."

Setelah 1997, pendulum Turki dengan cepat mengayun ke sekuler ekstrem. Periode ini dikenal dengan praktik penganiayaan terhadap para perempuan yang memakai jilbab di tempat umum. Para Islamis tersingkir untuk sementara. Partai mereka, Partai Kesejahteraan yang dibubarkan di kudeta 1997, berganti nama menjadi Partai Kebajikan. Partai ini melahirkan generasi baru aktivis yang memperjuangkan kebebasan beragama dan berdiri tegak melawan sekularisme ekstrem. Salah satu kader terbaiknya adalah walikota Istanbul, Recep Tayyip Erdogan.

Dari 24 Maret hingga 27 Juli 1999, karena pidato yang ia sampaikan Siirt, kota konservatif di bagian tenggara Turki, Erdogan dijebloskan ke penjara. Ia dituduh "menghasut untuk melakukan kekerasan atas nama agama," sebab membacakan puisi karya penyair dan ideolog Pan-Turkisme Ziya Gokalp:

Menara kami bayonet kami

Kubah kami pelindung kami

Masjid kami barak kami.

Tidak ada yang bisa mengintimidasi kami. . .

Islam hujahku. Jika aku tak boleh bicara ini,

Apa gunanya hidup?

Setelah keluar dari bui, pengaruh politik Erdogan meningkat pesat. Pada 14 Agustus 2001, Erdoğan mendirikan partainya sendiri, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) atau Partai Keadilan dan Pembangunan. Sejak tahun pertama, AKP langsung mendapat dukungan luas dari publikTurki. Pada pemilihan umum tahun 2002, AKP memenangkan dua pertiga kursi di parlemen, dan pada 2003, Erdogan terpilih menjadi Perdana Menteri.

Erdogan meraih tampuk kekuasaan dengan memanfaatkan sentimen memukul balik sekularisme. Ia memang kurang populer di kalangan masyarakat Turki yang kosmopolitan dan tidak religius, tapi ia mendapat dukungan penuh dari masyarakat pedesaan dan kelompok konservatif.

Pada 10 Agustus 2014, Turki menggelar pemilihan presiden secara langsung untuk pertama kalinya dan Erdoğan terpilih menjadi Presiden Turki ke-12. Ia memenangi pilpres dengan perolehan 52 persen suara, mengalahkan dua pesaingnya Ekmeleddin İhsanoğlu dan Selahattin Demirtas.

Sepanjang masa jabatannya, baik sebagai Perdana Menteri maupun sekarang sebagai Presiden, Erdogan semakin membentangkan jaraknya dengan Kemalisme. Ia memimpikan identitas Turki baru yang menghidupkan kembali warisan kejayaan Islam Kekhalifahan Utsmani, yang lebih religius dan sejalan dengan garis perjuangan kaum islamis. Dalam beberapa tahun terakhir, Erdogan semakin menunjukkan wajah totalitariannya. Ia membredel pers dan membungkam kebebasan berpendapat dan mendorong perubahan konstitusi agar kekuasaan di tangan presiden tak terbatas.

Angin segar bagi militer untuk kembali unjuk gigi. Militer yang masih menganggap dirinya punya peran tradisional sebagai pembela Kemalisme ortodoks.

Namun, upaya kudeta itu gagal.

Kudeta militer akan dekat dengan keberhasilan jika para penggagasnya bisa meyakinkan sebagian besar elemen militer bahwa mereka pasti akan berhasil, dan yang paling penting: Pengambilalihan corong media. Jika sebagian besar orang telah diyakinkan bahwa kudeta akan menang, dan tidak ada gunanya lagi melawan, loyalis rezim pun bahkan hanya bisa ikut arus. Itu tidak terjadi pada Jumat silam. Belum ada persepsi keniscayaan yang bulat di tubuh militer, juga di media.

Setelah empat jam, berbagai media internasional melaporkan, sebagian besar pemimpin militer masih memihak Erdogan, bahkan banyak prajurit yang beroperasi yang mengaku tidak tahu apa-apa tentang perebutan kekuasaan dan merasa ditipu atasan mereka dengan perintah latihan. Sementara media tak bisa dikontrol, terlebih di era internet.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang pemimpin negara berhasil lolos dari kup hanya dengan fasilitas telepon genggam. Ya, Erdogan menyelamatkan kekuasaannya cuma bermodal FaceTime ponsel pintarnya. Karena pernyataannya melalui FaceTime itu, dengan keyakinan bahwa aksi makar akan dengan mudah dikalahkan, para pendukung Erdogan turun ke jalan.

Para demonstran penentang kudeta tumpah di jalanan. Para politisi terkemuka, termasuk lawan-lawan politik Erdogan, angkat bicara menolak penggulingan kekuasaan. Setelah sebelumnya dilaporkan berusaha mencari suaka politik di Jerman atau di Inggris, Erdogan pun pulang ke Istanbul—yang tidak mungkin ia lakukan kecuali situasi betul-betul aman terkendali.

Di sinilah ironinya. Erdogan yang belakangan mengekang kebebasan berpendapat diselamatkan oleh kebebasan berpendapat. Erdogan yang berusaha memberangus media sosial, sedikit-banyak terbantu media sosial untuk menyelamatkan mukanya.

Di sisi lain, kegagalan kudeta ini bisa sangat menguntungkan bagi Erdogan untuk memperkuat otoritasnya. Popularitasnya segera melambung, dan ia menangguk citra sebagai ujung tombak supremasi sipil Turki. Dengan memanfaatkan popularitas besar itu, makin terbuka kemungkinan Erdogan mewujudkan cita-cita lamanya, mendorong perubahan konstitusi yang memberinya kekuasaan tanpa batas.

Jika itu terjadi, para pemimpin kudeta berarti akan menderita kegagalan ganda. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Sudah gagal merebut pemerintahan, gagal pula mempertahankan Kemalisme dari musuh terbesarnya.

Sementara di Indonesia, berkat internet, berita kudeta itu bisa diikuti secara live di Twitter dan Facebook pada Sabtu pagi. Sabtu siang, perdebatan mengenainya langsung memanas. Seolah-seolah suara dari Indonesia bisa mengubah kondisi Turki. Seolah-olah Erdogan bisa menyelamatkan periuk nasi kita.

Hal-hal penting yang beririsan langsung dengan Indonesia, seperti keselamatan WNI yang berada di sana, atau kepentingan nasional lainnya, minim sekali dibicarakan. Apalagi diperdebatkan.

Baca juga artikel terkait Turki berikut:

Kelompok Kanan Kiri yang Meneror Turki

Penulis: Arlian Buana

Editor: Nurul Qomariyah Pramisti