tirto.id - “Seorang pedofilia tidak selalu melakukan kekerasan seksual pada anak. Sebaliknya, pelaku kekerasan seksual pada anak belum tentu pedofilia,” tegas dr. Tara Aseana, psikiater yang berpraktik RS Cipto Mangunkusumo.

Pada Selasa (30/1) kemarin, ia bersama Rio Hendra dari ECPAT Indonesia (lembaga yang berfokus pada isu eksploitasi seksual komersial anak), Mamik Sri Supatmi, dosen Departemen Kriminologi FISIP UI, dan neurobiologis, Prof. Dr. Nur Arif, diundang sebagai pembicara dalam diskusi publik “Meluruskan Narasi Pedofilia dan Kejahatan Seksual terhadap Anak sebagai Upaya Perlindungan Anak yang Humanis”.

Inisiatif membuat diskusi dengan tema seperti ini tentu tak datang begitu saja. Pada masyarakat, ada variasi cara pandang tentang pedofilia. Banyak yang menganggap pedofil adalah penjahat yang sudah selayaknya dihukum berat. Namun di lain sisi, ada pula yang berpandangan lain.

Sebelum diskusi dimulai, Ida Ruwaida Noor, dosen Sosiologi FISIP UI sekaligus Asisten Dekan bidang Riset, Publikasi ilmiah, dan Pengabdian masyarakat menyampaikan, “Kemarin, ada lulusan FISIP UI yang menjadi jurnalis menulis sebuah artikel yang menyatakan pedofil adalah sekelompok orang yang sebetulnya layak diperjuangkan sebagaimana LGBTQ. Kemudian kami komentari, pedofil dalam pengertian seperti apa? Menurut saya ini [pemahaman tentang pedofil] sangat penting, kesalahan pemaknaan terhadap pedofilia akan berimplikasi kepada kebijakan yang juga ‘salah’.”

Pedofil sebagai Gangguan Mental

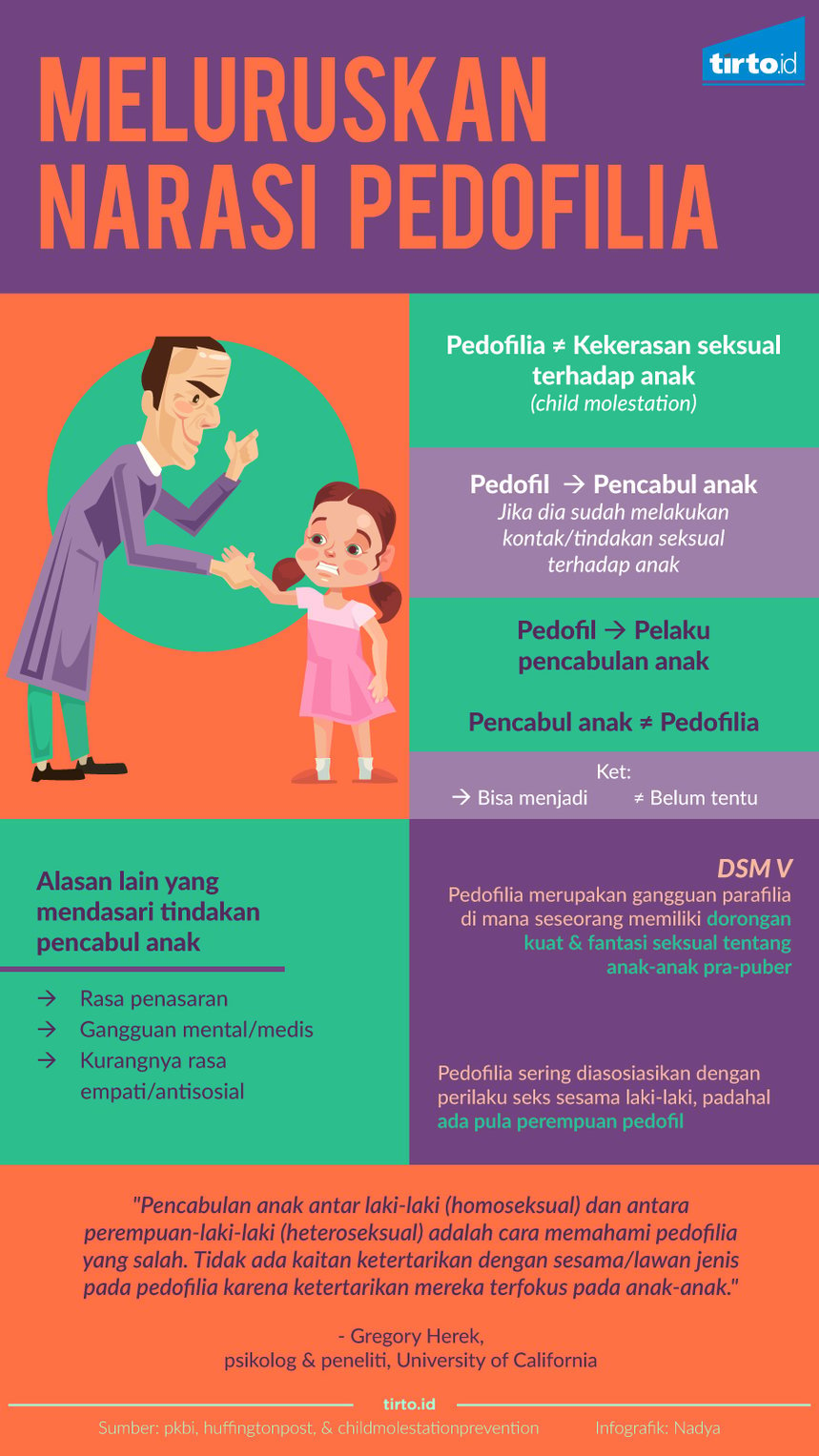

Merujuk pada Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, pedofilia digolongkan dalam parafilia: gangguan mental yang melibatkan ketertarikan seksual terhadap objek atau aktivitas seksual yang tidak pada umumnya. Orang yang mengidap pedofilia memiliki dorongan, perilaku seksual, atau fantasi kuat serta berulang tentang anak-anak pra-puber, umumnya yang berumur 13 tahun ke bawah.

Ada kriteria dalam dunia psikiatri untuk menggolongkan seseorang mengidap pedofilia. “Minimal, dorongan, perilaku, atau fantasi seksual tentang anak-anak tadi telah berlangsung selama 6 bulan berturut-turut. Lalu, pedofilia juga menimbulkan distress,” kata dr. Tara. Mengenai distress atau tekanan ini, ia menyampaikan bahwa hal tersebut bisa dialami baik oleh si pengidap pedofilia sendiri maupun orang-orang sekitarnya yang merasa terganggu.

“Bayangkan seperti ini, Anda ingin berpacaran dengan seseorang, tetapi dilarang oleh orangtua dan teman-teman. Rasanya stres. Perasaan semacam ini juga yang dialami pedofil,” jelas dr. Tara. Perasaan seperti ini dikatakannya tidak berhubungan dengan pelaku kejahatan seksual terhadap anak karena tidak melulu pedofil mewujudkan hasrat seksualnya kepada anak-anak.

Tidak semua pedofil hanya melakukan aktivitas seksual dengan anak-anak. Menurut keterangan Nur Arif, ada sebagian pedofil yang ingin berhubungan seks dengan orang dewasa. Hal ini bisa terkait dengan kuatnya penolakan masyarakat terhadap aktivitas seks yang melibatkan anak-anak, sehingga seorang pedofil tetap berupaya tampak “normal” lewat upaya berelasi dengan sesama orang dewasa kendati ada konflik internal pada dirinya.

“Yang bisa menentukan seseorang pedofil atau tidak itu kami, para psikiater. Kami akan memeriksa, apakah pelaku kejahatan seksual terhadap anak itu pedofil atau bukan.”

Tara juga mengatakan, kriteria lain seseorang dianggap mengidap pedofilia adalah tidak ada ‘gangguan’ lain yang menciptakan dorongan, perilaku, atau fantasi seksual terkait anak-anak. Gangguan lain yang dicontohkannya adalah konsumsi narkoba yang lantas dihubungkan dengan tudingan seseorang merupakan pedofil.

Penyebab pasti pedofilia masih belum didapatkan oleh para ahli kejiwaan, yang ada hanyalah kemungkinan-kemungkinan. Dalam penjelasan dr. Tara dan Nur Arif dinyatakan, ada yang mengatakan hal ini dipengaruhi oleh gangguan neurotransmiter, pola asuh orangtua, atau pengaruh lingkungan sekitar. Ada pula yang menyatakan bahwa pedofilia terkait dengan stres atau kekurangan gizi yang dialami ibu hamil.

Sementara untuk mengubah keadaan mental ini, ada beberapa cara yang bisa dipilih, mulai dari terapi menggunakan obat-obatan seperti anti-androgen hingga terapi perilaku. Namun, terapi macam apa pun akan sulit membuahkan hasil yang diharapkan jika hanya menyasar pada si pengidap pedofilia saja. Untuk semua gangguan mental, faktor biologi, psikologi, dan sosial sama-sama berperan penting terhadap perubahan kondisi mereka.

“Misalnya di kasus pedofilia ini, terapi biologis dan psikologis bisa saja dilakukan kami berikan, tapi bila faktor sosial seperti keluarga pengidap tidak suportif, hasilnya tidak maksimal,” ungkap dr. Tara.

Penggunaan Istilah dan Asosiasi yang Keliru di Media

“Sangat mengerikan dan berbahaya kalau kita dan melipatgandakan penggunaan konsep pedofil secara sembarangan. Media, polisi, itu adalah sumber-sumber wacana yang harus kita koreksi,” ujar Mamik dalam diskusi tersebut.

Pada beberapa tulisan di Tirto sendiri juga sempat muncul istilah pedofil yang merujuk pada pelaku eksploitasi atau kejahatan seksual terhadap anak, misalnya pada judul artikel “Mengapa Kata ‘Lolly’ dan ‘Candy’ yang Dipilih Pedofil”—tentang grup Facebook Loly Candy yang mengedarkan konten pornografi anak—dan “Kemendikbud Beri Tahu Orang Tua Cara Cegah Pedofil”. Pada artikel kedua, kami juga sempat menuliskan “pedofilia dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa dengan ancaman hukuman 18 tahun penjara”.

Penjabaran seperti ini merupakan contoh kekeliruan karena menurut Mamik, dalam bahasa hukum tidak disebutkan istilah pedofil, yang ada ialah pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Setiap pemberitaan juga tidak terlepas dari pembingkaian yang mengarahkan cara pandang pembaca. Dalam konteks pemberitaan pedofil, salah satu caranya ialah lewat pengasosiasian istilah tersebut dengan sifat atau kelompok tertentu. Antarapernah merilis berita dengan judul “Khofifah Parawansa nilai pedofil sangat sadis dan merusak”.

Sementara dalam salah satu artikel Tirto yang lain terkait grup Facebook Loly Candy, kami sempat mengutip pernyataan Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar, “Jadi yang sudah terdeteksi itulah seperti di Surabaya yang sudah divonis, kemudian ada lagi kegiatan prostitusi online di mana menjajakan untuk homo/gay itu adalah bagian dari cikal bakal terjadinya pedofilia.”

Dalam pemberitaan-pemberitaan kejahatan seksual terhadap anak oleh pelaku sesama jenis, muncul anggapan bahwa setiap pelaku merupakan homoseksual. Tak pelak, asosiasi ini menambahkan stigma terhadap kelompok tersebut.

Dalam artikel berjudul “Homosexuality and Pedophilia: The False Link” di Huffington Post, Gregory Herek, psikolog peneliti dari University of California menyampaikan, asosiasi pedofilia sesama laki-laki dengan homoseksualitas sering terjadi karena adanya ketidaksukaan masyarakat terhadap gay dan upaya mereka untuk merepresentasikan bahwa gay adalah ancaman bagi “nilai keluarga”.

Asosiasi pedofil dengan kelompok tertentu juga dikomentari oleh Mamik. Ia mengutarakan, “Dalam masyarakat yang heteropatriarki dan didominasi keyakinan tertentu ini, kesalahan penggunaan istilah [pedofil] ini akan memberikan pembenaran untuk meminggirkan dan mendiskriminasi orang-orang tertentu yang punya kedekatan dengan narasi yang keliru tadi. Kalau kita tidak menempatkan konsep pedofilia dan kejahatan seksual sesuai dengan fakta dan data, kita akan menyasar orang-orang yang tidak kita sukai.”

Imbas Miskonsepsi soal Pedofil

Dalam siaran pers yang dimuat di situs PKBI dicantumkan, penyebutan pedofilia adalah bentuk pelunakan dari kejahatan seksual pada anak. Salah satu implikasi hal ini adalah munculnya potensi/celah hukum yang meringankan pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

“Secara hukum, hal ini [penggunaan istilah pedofil] bisa disalahgunakan oleh penjahat seksual anak meskipun tidak sepenuhnya membebaskan mereka. Keadaan pedofil [sebagai gangguan kejiwaan] bisa dijadikan dalih pelaku untuk tidak bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya,” ujar Mamik.

Sebagai catatan, di Indonesia, orang-orang yang didiagnosis memiliki gangguan jiwa dan sulit mempertanggungjawabkan tindak kriminalnya akan mendapat perlakuan berbeda. “Jangan sampai pelaku kejahatan seksual terhadap anak berlindung di bawah istilah pedofil, mengaku sakit jiwa dan meminta rehabilitasi saja,” demikian ditambahkan dr. Tara.

Mamik kemudian membahas soal miskonsepsi lain bahwa pelaku kejahatan seksual terhadap anak biasanya orang asing.

“Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, KPAI, dan penelitian-penelitian terbatas menunjukkan, gambaran secara global, jumlah terbesar pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah orang terdekat anak. Tips-tips untuk curiga pada orang asing juga harus kritisi karena tidak demikian faktanya [bahwa pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah orang asing],” imbuh dia.

Mamik mengingatkan pula, kecintaan dan perhatian masyarakat kepada anak-anak tidak semestinya menjadikannya gelap mata dan kehilangan daya kritis.

Penulis: Patresia Kirnandita

Editor: Maulida Sri Handayani