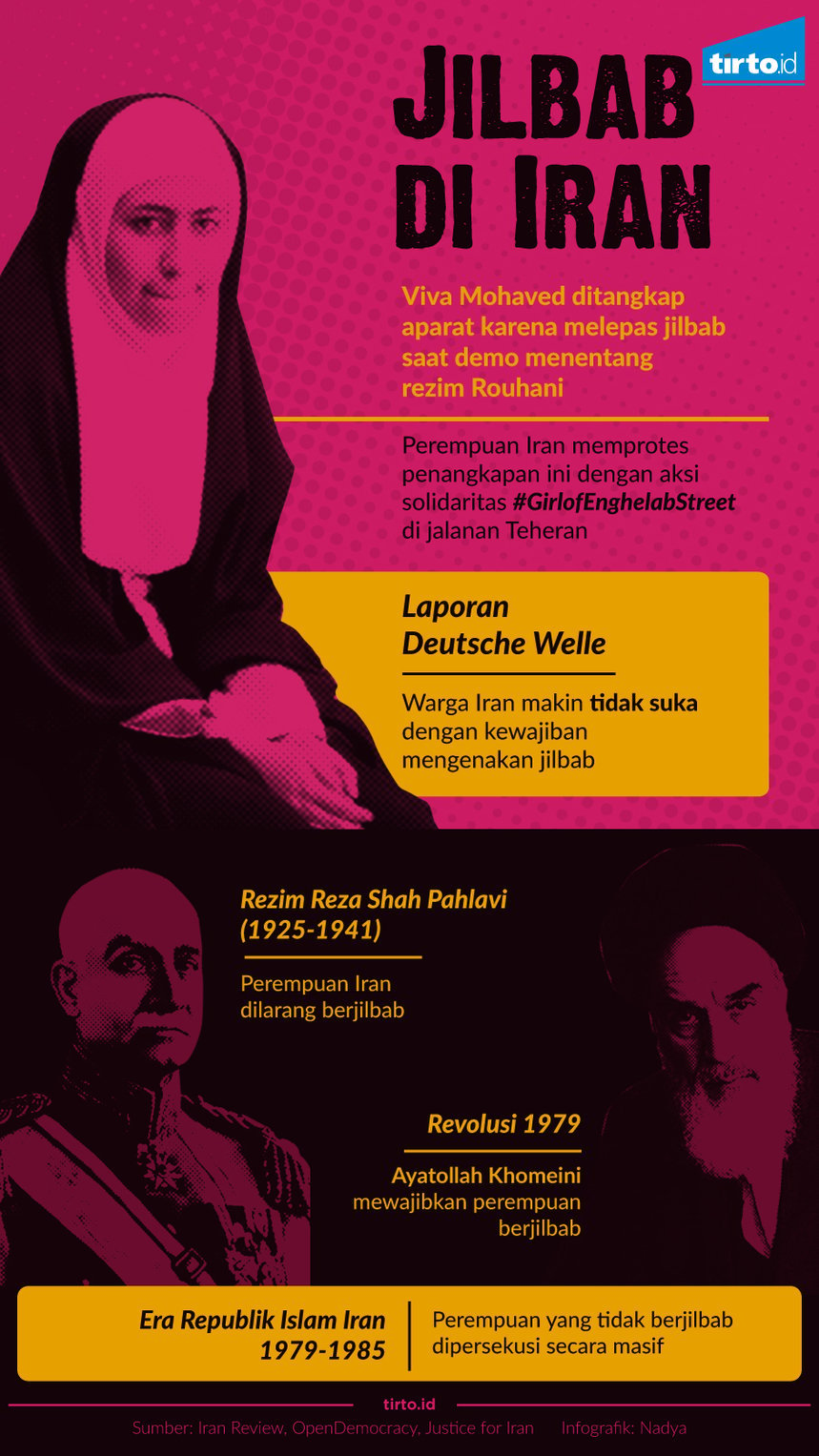

tirto.id - Vida Mohaved, perempuan 31 tahun ditangkap aparat karena kedapatan melepas jilbabnya saat ikut dalam demonstrasi di Teheran menentang pemerintahan Presiden Rouhani. Seperti yang diwartakan CNN, dalam foto yang beredar, Mohaved berdiri di atas kotak utilitas sembari mengibarkan jilbabnya yang diikatkan pada tongkat.

Selain Mohaved, perempuan bernama Narges Hosseini juga diciduk aparat pada akhir Januari karena melakukan aksi serupa sebelum akhirnya dilepas dengan jaminan $110 ribu. Mohaved sendiri dibebaskan pada 26 Januari.

Penangkapan Mohaved dan Hosseini seketika memicu protes dari perempuan Iran. Mereka lantas melakukan aksi solidaritas dengan turun ke jalanan ibukota Teheran. Selain itu, mereka berfoto tanpa jilbab dan mengunggahnya ke media sosial disertai tagar “Gadis Jalan Enghelab," merujuk pada jalan tempat Mohaved beraksi.

Seperti dilansir Deutsche Welle, kampanye daring juga diluncurkan dengan tagar #RabuPutih dan penggalangan dukungan melalui laman Facebook bernama “My Stealthy Freedom." Menurut portal berita Kanada CBC, kedua kampanye itu diprakarsai Masih Alinejad, jurnalis VOA asal Iran yang kini tinggal di New York. Tujuan kampanyenya mengajak perempuan Iran untuk "mengunggah foto mereka dan membicarakannya di publik."

Namun, pemerintah tak tinggal diam. Pada 3 Februari kemarin, polisi telah menahan 29 perempuan yang dituduh sebagai provokator demonstrasi melawan peraturan jilbab. Polisi menyatakan, mereka telah “ditipu” oleh kampanye "Rabu Putih" serta menuduh inisiator gerakan tersebut, Alinejad, menerima uang dari pemerintah asing yang digunakan untuk mendanai kampanye penolakan jilbab.

Jaksa Penuntut Umum Iran, Mohammad Jafar Montazeri, menggambarkan demonstrasi penolakan jilbab sebagai tindakan yang “kekanak-kanakan,” “emosional,” dan “dihasut asing.”

Deutsche Welle mengabarkan, beberapa waktu lalu pemerintah Iran menerbitkan hasil studi mengenai jilbab yang berlangsung sejak tiga tahun silam. Hasil studi menunjukkan bahwa warga Iran semakin merasa tidak suka dengan kewajiban mengenakan jilbab.

Studi tersebut membandingkan data dari tahun 2006, 2007, 2010, dan 2014. Dari perbandingan itu pemerintah menyimpulkan semakin berkurangnya dukungan publik untuk pengaturan busana perempuan. Menurut Pusat Studi Strategis Iran, pada 2006, 34% warga Iran beranggapan pemerintah tidak boleh diizinkan mengatur apa yang harus dipakai perempuan. Akan tetapi, pada 2014 persentase penolakan itu meningkat jadi 49%.

Riwayat Jilbab di Iran

Iran Review dalam artikelnya berjudul “The Removing of Hijab in Iran” memaparkan di era kepemimpinan Reza Shah Pahlavi (1925-1941) perempuan Iran dilarang mengenakan jilbab, apalagi cadar.

Para sejarawan berpendapat, langkah pertama yang ditempuh Shah untuk menghentikan penggunaan jilbab adalah dengan mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan masyarakat Iran memakai pakaian seragam—dalam hal ini jas serta topi—seperti yang dikenakan orang-orang Eropa. Aturan tersebut dikeluarkan pada akhir 1928.

Selain itu, langkah lain yang ditempuh Shah guna mempromosikan pelepasan jilbab adalah mengadakan Kongres Perempuan Timur di Teheran pada 1932 dengan peserta dari negara yang tidak mewajibkan perempuannya berjilbab hingga membangun sekolah modern dengan model Eropa. Pada Desember 1935, pemerintah resmi mengesahkan larangan berjilbab. Satu bulan kemudian, peraturan ini diberlakukan di semua provinsi.

Sontak, pemberlakuan itu memantik respons keras dari para ulama semacam Ayatollah Qomi, Ayatollah Sheikh Abdolkarim Haeri, Ayatollah Seyed Younes Ardebili, Ayatollah Seyed Mohammad Taqi Khansari, Ayatollah Hojjat Kouhkamarei, serta Ayatollah Mirza Mohammad Aqazadeh. Namun, Shah tak ambil pusing. Ia langsung membungkam para ulama dengan membuang mereka ke pengasingan.

Dalam “The Personal, the Political, and the Public: Performing Hijab in Iran” (2016), Oli Mohammadi menerangkan agenda utama rezim Pahlavi ialah mengkampanyekan penghapusan jilbab serta menekan semua pihak yang dianggap menentang kebijakan tersebut, termasuk perempuan Iran yang masih ngeyel memakai jilbab. Rezim Pahlavi percaya bahwa melarang penggunaan jilbab dapat membawa Iran “maju secara ekonomi dan sosial” serta “tidak tertinggal dari modernitas Eropa.”

Revolusi 1979 yang menggulingkan rezim monarki Pahlavi dan memunculkan Ayatollah Khomeini sebagai pemimpin Iran selanjutnya turut mengubah kebijakan jilbab. Masih dalam “The Personal, the Political, and the Public: Performing Hijab in Iran,” pemerintahan teokratis Khomeini membuat aturan jilbab wajib ditaati. Artinya, setiap perempuan Iran harus “menutupi sebagian besar tubuh mereka.” Satu-satunya pengecualian adalah “wajah dan tangan.”

Sementara itu organisasi HAM lokal Justice for Iran dalam Thirty-Five Years of Forced Hijab: The Widespread and Systematic Violation of Women’s Rights in Iran (2014) menjelaskan satu bulan pasca revolusi, pelecehan terhadap perempuan yang tidak memakai jilbab oleh kelompok-kelompok Islamis marak terjadi. Khomeini menggambarkan perempuan yang tidak berjilbab sama dengan seperti “telanjang”.

Sikap Khomeini memancing protes dari perempuan di Iran. Pada 8 Maret 1979, sehari setelah resminya peraturan berjilbab dan bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional, ribuan perempuan turun ke jalanan Teheran menuntut Khomeini menghentikan persekusi kepada mereka yang menolak berjilbab. Para demonstran beranggapan, serangan terhadap perempuan yang menolak berjilbab tak ada bedanya dengan memaksa perempuan menanggalkan jilbabnya seperti yang dilakukan rezim Pahlavi.

Pada 1983, parlemen mengesahkan Pasal 102 KUHP yang menegaskan perempuan tampil tanpa jilbab di muka umum bakal dihukum dengan 74 cambukan. Pasal tersebut turut mewajibkan aparat menangkap perempuan yang tak mengenakan jilbab di luar rumah.

Mengutip Thirty-Five Years of Forced Hijab: The Widespread and Systematic Violation of Women’s Rights in Iran, selama enam tahun pertama berdirinya Republik Islam (1979-1985) persekusi kepada perempuan tak berjilbab begitu masif dilakukan. Persekusi tersebut dipandang mewakili sikap pemerintah baru terhadap segala hal yang dianggap “tidak Islami.”

Lebih dari satu dekade kemudian, Pasal 102 dihapus. Aturan mengenai jilbab lalu dipindah ke Pasal 638 KUHP Islam yang mengganti cambuk dengan hukuman kurungan 10 hari sampai 2 bulan atau denda 50.000-500.000 rial Iran.

Hammid Shahidian dalam Women in Iran: Gender Politics in Islam Republic (2002) menjelaskan, kebijakan Shah yang melarang penggunaan jilbab sama seperti pemaksaan jilbab di era Khomeini. Keduanya mempolitisir dalih kebijakan jilbab untuk kepentingan politik masing-masing. Shah melarang jilbab agar Iran nampak lebih “moderat.” Sedangkan Khomeini mewajibkan jilbab dengan dalih mengamalkan kitab suci dan memastikan syariat Islam dipatuhi masyarakat Iran.

Namun yang lebih penting dari itu, baik Shah maupun Khomeini sama-sama menerapkan paksaan—dan bahkan persekusi—untuk mewujudkan kebijakannya jilbab atau anti-jilbab bagi perempuan.

Laporan CNN menerangkan, di era kepemimpinan Rouhani aturan jilbab sebetulnya sedikit dilonggarkan. Indikatornya adalah kurangnya keberadaan aparat dalam mengawasi perempuan di muka umum, tidak menangkap perempuan yang menyetir mobil dengan kondisi jilbab tidak rapi (terlihat bagian rambut), sampai menjatuhkan denda relatif kecil pada mereka yang melanggar. Tapi, hal tersebut belum mengubah gambaran secara umum bagaimana hak-hak perempuan di Iran masih dipinggirkan.

Human Rights Watch menyebutkan pemenuhan hak-hak perempuan di Iran masih jauh dari kata maksimal. Beberapa contohnya seperti larangan masuk ke stadion ataupun diskriminasi mengenai perkawinan, perceraian, hingga hak asuh anak. Frasa diskriminasi tersebut merujuk pada izin yang harus diperoleh dari laki-laki (ayah, kakek, atau suami) jika seorang perempuan ingin mencari pekerjaan, menikah, mendapatkan hak asuh anak, bercerai, sampai berpergian ke luar negeri.

Belum lagi soal keterlibatan perempuan Iran di pemerintahan yang jumlahnya masih tidak proporsional dengan laki-laki. Padahal, 60% lulusan perguruan tinggi Iran merupakan perempuan. Ironisnya, dari angka tersebut hanya menghasilkan angkatan kerja sebesar 13%.

Pada 7 Februari tahun lalu, Rouhani pernah menyatakan: “Kita harus percaya pada kehadiran dan kemampuan perempuan bahwa mereka punya peran dalam sains, pengetahuan, ekonomi, politik, dan seni seperti laki-laki.” Tapi, ungkapan Rouhani masih belum terwujud. Diskriminasi dan kurangnya pemenuhan hak-hak perempuan di Iran masih jadi pemandangan sehari-hari.

Penulis: M Faisal

Editor: Windu Jusuf