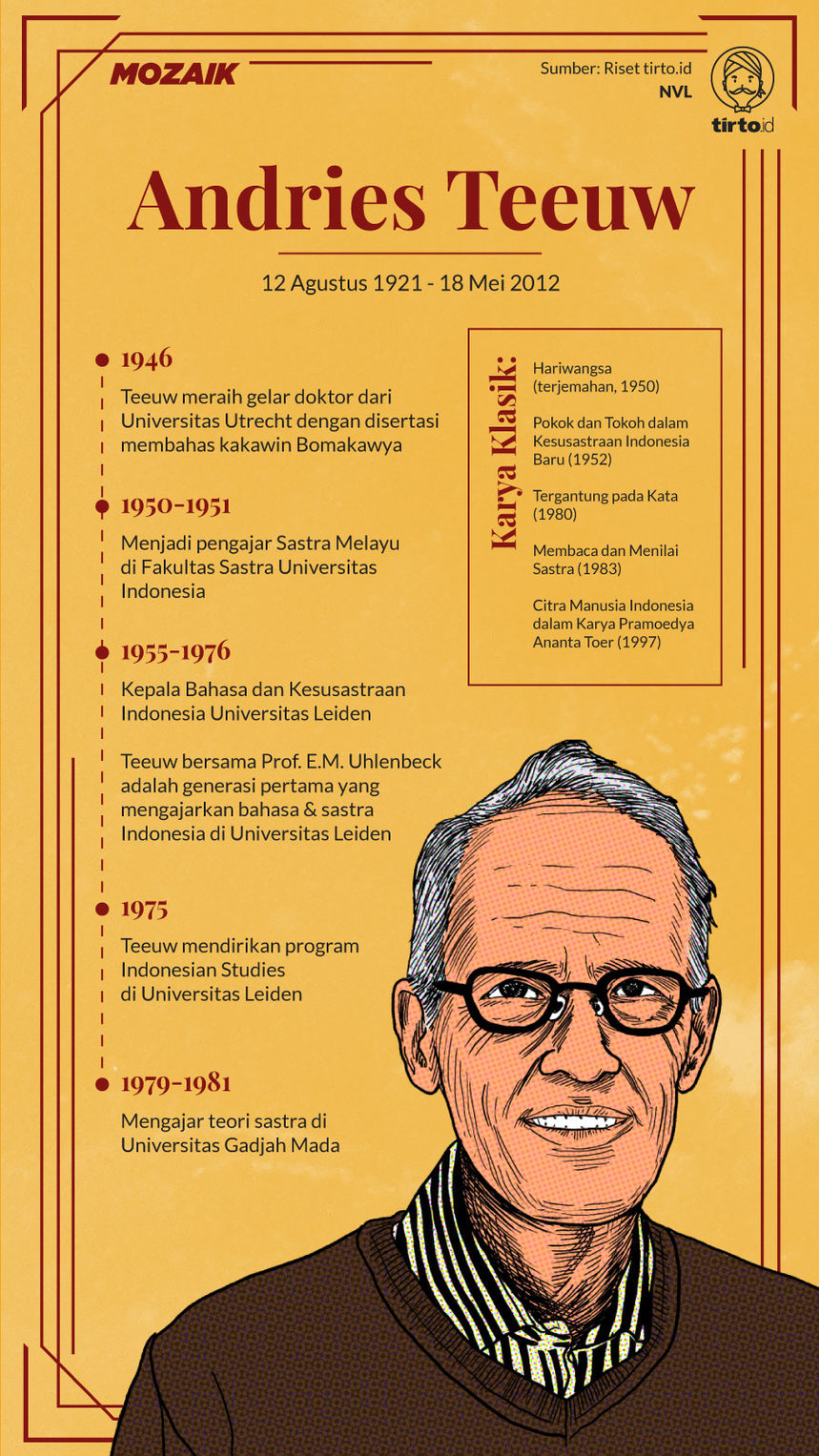

tirto.id - Pada 18 Mei 2012, tepat hari ini delapan tahun lalu, pakar bahasa dan sastra Indonesia Profesor Andries Teeuw wafat. Kini namanya mungkin hanya sayup-sayup didengar orang awam. Tapi bagi pelajar SMA dan mahasiswa jurusan sastra dekade 1950-an hingga 1970-an, A. Teeuw adalah pakar yang tak bisa diabaikan omongannya.

Nama A. Teeuw mulai dikenal pembaca Indonesia melalui buku Pokok dan Tokoh dalam Kesusastraan Indonesia Baru. Sejak terbit pertama kali pada 1952, buku itu selalu jadi rujukan penting bagi siswa untuk pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Dari buku itulah pelajar mengenal para sastrawan dan karya-karyanya. A. Teeuw pun terus mengembangkan buku itu hingga pada 1967 diterbitkan ulang jadi Modern Indonesian Literature dalam dua jilid.

Selangkah demi selangkah namanya kian berpengaruh di kalangan penekun sastra Indonesia. Terlebih saat itu akademikus dan kritikus sastra Indonesia belum banyak. Selain memantapkan posisi intelektualnya, melalui buku itu A. Teeuw juga ikut membesarkan nama penulis Indonesia dengan predikat mentereng “sastrawan”.

“Praktis dia yang menciptakan sastrawan Indonesia: yang diangkat menjadi sastrawan itulah sastrawan; dan mungkin ada sejumlah penulis yang 'tiba-tiba' bertengger di atas 'kursi sastrawan' karena namanya disebut Teeuw,” tulis cendekiawan Daniel Dhakidae dalam sebuah artikelnya yang terbit di harian Kompas (23 Mei 1994).

Modern Indonesian Literature kini jadi buku klasik dalam studi sastra Indonesia Modern. Meski demikian, A. Teeuw mengaku bahwa mulanya buku itu tidak ditujukan untuk pembaca Indonesia.

“Buku itu saya tulis untuk orang luar, bukan sebagai norma sastra untuk Indonesia. Tapi karena karya kajian sastra Indonesia hampir tidak ada, mungkin orang terpaksa berpaling membaca karya itu,” ungkapnya dalam sebuah wawancara di Kompas (4 Februari 1987).

A. Teeuw pada mulanya bukan penekun sastra Indonesia modern. Fokus studi akademikus kelahiran Gorinchem, Belanda, pada 12 Agustus 1921 itu sebermula adalah sastra Jawa kuno. Studinya terkait bahasa-bahasa Nusantara mulai intens sejak 1938 di Universitas Utrecht. Ia lalu datang ke Indonesia ketika melakukan studi lapangan ke Yogyakarta antara 1945-1947.

Saat itu ia tertarik pada kakawin Bhomakhawya: salah satu karya sastra Jawa kuno yang terpanjang (1.492 bait) dan misterius karena penulisnya tak diketahui. A. Teeuw adalah orang pertama yang menerjemahkannya ke dalam bahasa Belanda. Dari terjemahannya itu ia lantas membikin telaah yang kemudian menjadi basis untuk disertasinya.

Berkat disertasi bertajuk Het Bhomakawya: een Oudjavaans gedicht itu A. Teeuw berhasil memperoleh gelar doktor dari Universitas Utrecht pada 1946. Sejak itu ia kian produktif sebagai filolog dengan spesialisasi bahasa Jawa kuno.

“Pada 1950 ia menerjemahkan Hariwansa disertai komentar yang oleh Prof Dr Zoetmulder dipuji sebagai 'exellent'. Dalam satu tim dengan Galestin, Robson, Worsley, dan Zoetmulder, pada 1960 Teeuw selesai menggarap Siwaratrikalpa karya Mpu Tanakung. Pada 1981 ia bersama R.O. Robson menerbitkan Kunjarakarna Dharmakathana karya Mpu Dusun, disertai keterangan mengenai relief Candi Jago oleh A.J. Bernet Kempers,” catat almarhum wartawan cum sejarawan P. Swantoro dalam Dari Buku ke Buku (2016, hlm. 236).

Lalu bagamana ceritanya A. Teeuw justru dikenal publik sebagai akademikus dan kritikus sastra Indonesia modern?

Semua berawal dari keterpaksaan. Selepas menyelesaikan pendidikan doktoralnya, A. Teeuw dikirim lagi ke Indonesia pada akhir 1947. Di tengah kecamuk revolusi ia bekerja sebagai taal ambtenar alias pegawai urusan bahasa di Jakarta. Adalah atasannya, ahli bahasa Profesor Abraham Anthony Fokker, yang kemudian menugaskannya mengajar sastra Indonesia modern di Nood Universiteit (universitas darurat). A. Teeuw mulanya ragu karena itu adalah bidang yang sama sekali baru baginya.

“Saya bilang tak punya keahlian sedikit pun untuk itu, tapi dijawab, tak ada seorang pun yang ahli di bidang itu. Lalu mengapa tak coba mulai saja? Yah, lantas saya mulai belajar,” kenangnya.

Dari titik itulah ia kian meminati kajian sastra Indonesia modern. Untuk memperdalam wawasannya ia lantas menjalin hubungan baik dengan sastrawan Sutan Takdir Alisjahbana, juga eksponen Balai Pustaka macam Sutan Pamoentjak dan kritikus H.B. Jassin. Baginya, mempelajari sastra Indonesia modern adalah perkelanaan intelektual pada bidang baru.

Meski demikian, pada akhirnya A. Teeuw benar-benar menggeluti bidang baru itu dengan kesungguhan yang sama seperti ia menggauli sastra Jawa kuno.

“Ia mendeskripsikannya, mengkritiknya, dan berganti-ganti memperhatikan secara khusus berbagai aspeknya, baik para pengarangnya mau pun bingkai sosial dan gambaran masyarakat. Ia juga menunjukkan kontras antara sastra Indonesia modern dan tradisional, termasuk membahas pengaruh Balai Poestaka terhadap sastra modern,” tulis Swantoro (hlm. 236).

Usai revolusi, antara 1950-1951 A. Teeuw menjadi pengajar tamu di Universitas Indonesia. Di masa inilah buku klasiknya Pokok dan Tokoh ia susun. Setelah kembali Belanda, pada 1955 ia didapuk jadi Kepala Bahasa dan Kesusastraan Indonesia Universitas Leiden. Di lembaga terkemuka itu, A. Teeuw—bersama ahli bahasa Jawa Prof. E.M. Uhlenbeck—lantas dikenal sebagai akademikus generasi pertama yang mengembakan studi bahasa dan sastra Indonesia.

Majalah Tempo edisi 14-20 november 2011 menyebut A. Teeuw yang menginisiasi program Indonesian Studies di Universitas Leiden pada 1975. Duet Teeuw-Uhlenbeck adalah motor kesuksesan program ini selama tahun 1980-an hingga 1990-an. Tak hanya berjasa membimbing lusinan doktor bahasa dan sastra Indonesia, A. Teeuw juga rajin berkarya.

“A. Teeuw telah mengukir karier akademiknya dengan sangat gemilang. Ia telah menerbitkan lebih dari 150 publikasi ilmiah tentang bahasa dan sastra Indonesia (klasik dan modern, nasional dan daerah, khususnya Jawa, Sunda, dan Melayu), baik yang ditulis sendiri maupun bersama orang lain. Minatnya tidak terbatas pada sastra Indonesia modern, tetapi juga sastra lisan dan sastra klasiknya,” tulis Suryadi dari Leiden University Institute for Area Studies dalam obituarinya yang terbit di koran Kompas (26 Mei 2012).

Dalam kajian-kajiannya, terutama yang berasal dari dekade 1970-an, ia menekankan relasi teks dengan konteks sosial-budaya. Pendekatan itu berangkat dari kritiknya atas kecenderungan telaah karya secara filosofis. A. Teeuw mengamati, orang masih beranggapan bahwa sastra atau kesenian umumnya mesti punya petuah langsung. Padahal, pendekatan itu tidak memadai lagi dalam telaah karya sastra baru macam sajak-sajak eksperimental Sutardji Calzoum Bahri.

Karena itulah, ia lantas mengajukan pendekatan telaah sastra yang lebih “saintifik”. Kajiannya menekankan pada telaah kultural dan semiotika, pelacakan struktur dan konstruksi karya, hingga konteks sosial budaya yang melingkupi karya sastra. Bobot teoritis macam inilah yang membuat posisinya penting dalam perkembangan kritik sastra Indonesia modern. Terlebih, menurutnya, kritik sastra yang bersifat teoritis belum tampak di Indonesia.

"Yang ada buku-buku Pak Jassin, yang belum boleh dikatakan teori sastra. Memang Pak Jassin mempunyai ide tertentu tentang kritik sastra. Tapi waktu itu buku sastra sebagai cabang ilmu pengetahuan belum ada," kata A. Teeuw sebagaimana dikutip Kompas (1 Agustus 1993).

Editor: Irfan Teguh Pribadi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id