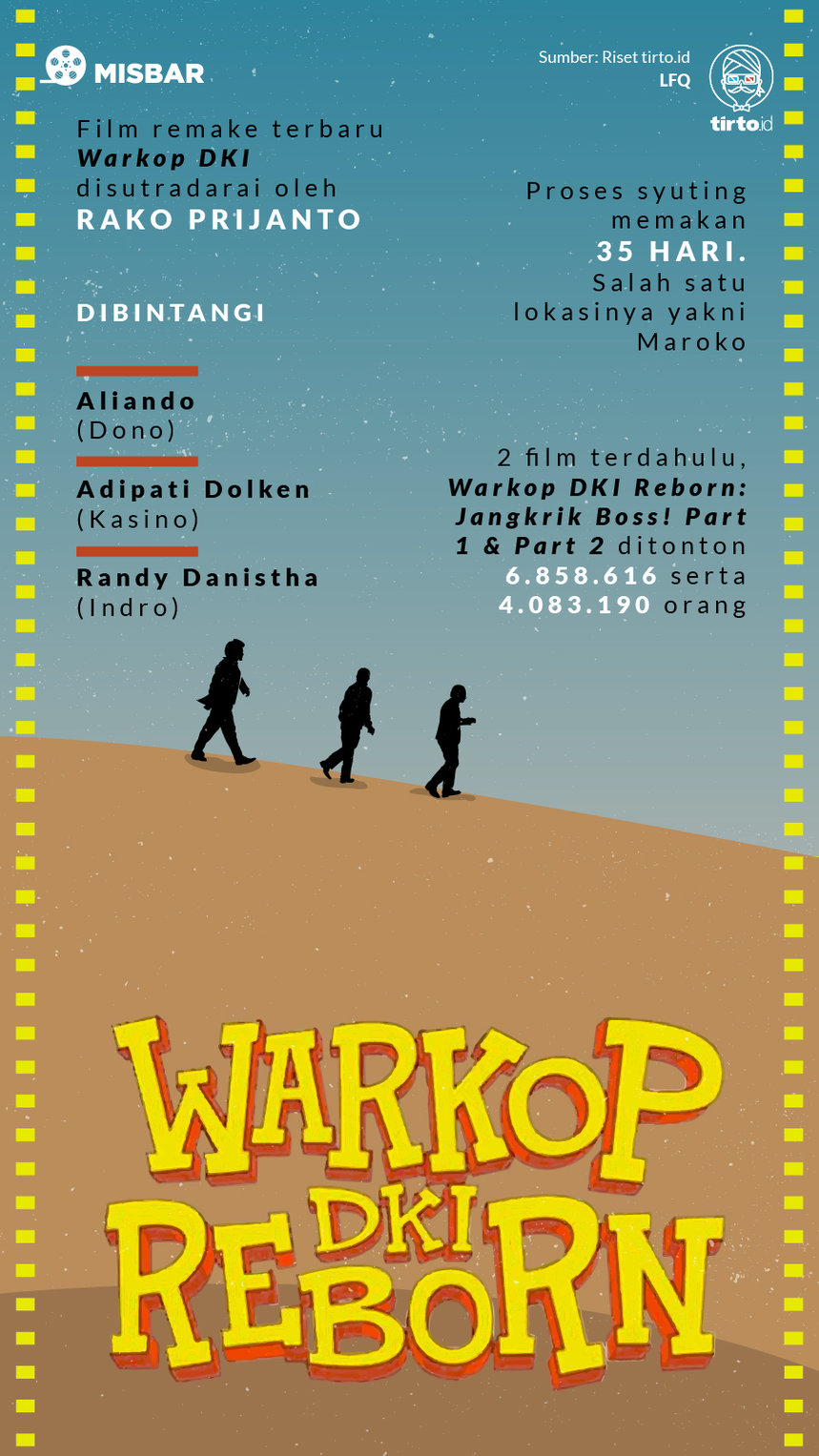

tirto.id - Tiga tahun silam, Falcon Pictures merilis Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1, yang disusul Part 2 beberapa bulan setelahnya. Dua film tersebut sama-sama disutradarai oleh Anggy Umbara yang melejit lewat Comic 8 (2014). Tak dinyana, antusiasme penonton terhadap sepasang film terbaru Warkop DKI begitu tinggi. Masing-masing film ditonton 6.858.616 (Part 1) dan 4.083.190 orang (Part 2).

Pencapaian besar di dua film sebelumnya telah mendorong Falcon untuk merilis Warkop seri reborn yang ketiga (selanjutnya Warkop DKI 3). Kali ini pemerannya bukan Abimana Aryasatya (Dono), Vino G. Bastian (Kasino), dan Tora Sudiro (Indro), melainkan Aliando, Adipati Dolken, dan Randy Danistha. Alasan pergantian pemain: penyegaran.

Alkisah, Dono, Kasino, dan Indro direkrut untuk jadi agen rahasia oleh Komandan Cok (Indro asli). Mereka ditugaskan membongkar kejahatan pencucian yang dilakukan Amir Muka (Ganindra Bimo), konglomerat nyentrik yang juga punya rumah produksi bernama Muka. Sejak itulah ketiganya terlibat misi penyelidikan yang penuh drama, ketegangan, dan kekonyolan.

Formula yang ditanam dalam Warkop DKI 3 tak berbeda dari dua film sebelumnya. Penggambaran personel asli Warkop dengan segala ciri khas tampilannya juga masih diterapkan pada para pemeran baru. Aliando memerankan Dono dengan gigi tonggosnya, Randy memainkan karakter Indro yang berkumis tipis dan berambut klimis, sedangkan Adipati menjadi Kasino yang senantiasa tampil flamboyan. Warkop DKI 3 juga masih mempertahankan banyolan-banyolan mesum, receh, dan slapstick.

Sayangnya, kemiripan tampilan itu rupanya ... ya hanya sebatas tampilan. Aliando terlihat berusaha keras meniru Dono,sementara sosok Kasino digambarkan terus-menerus takjub setiap melihat perempuan yang lewat di depannya (seolah hanya itu yang ada di pikirannya), termasuk saat ia terjebak dalam ruang rahasia milik Amir Muka.

Jalan cerita Warkop DKI 3 pun tak fokus. Beberapa kali pergantian antara satu babak menuju babak yang lain terasa tak mulus, seperti saat ketiganya tiba-tiba sudah berada di Maroko. Sutradara Rako Prijanto terlihat kepayahan menjahit cerita. Warkop DKI 3 seperti kulkas yang dijejali banyak buah.

Yang paling mengganggu adalah upaya menjadikan tiap menit sebagai kesempatan membanyol. Jika timing-nya tepat, tak jadi soal. Namun, yang terjadi sebaliknya: membanyol dalam adegan yang tak butuh guyonan. Contohnya saat mereka bertemu kelompok bandit di padang pasir di Maroko. Alih-alih berpikir cara menyelamatkan diri, Dono justru berperilaku bak ayam kesurupan.

Masih Relevan?

Warkop DKI 3 memang terlihat acak-acakan. Tapi, pertanyaannya, bukankah banyak film Warkop DKI yang asli juga acak-acakan? Jangan-jangan kita memelihara bias kognitif bahwa yang lama, yang jadul, yang 'asli' senantiasa lebih baik.

Ketika komedi tunggal (stand-up comedy) belum jadi tren di Indonesia, Warkop adalah jaminan lucu. Kira-kira itulah yang saya pahami ketika film-film Warkop diputar tiap libur lebaran.

Kelompok ini tumbuh dari bawah, dari obrolan ringan di lingkungan kampus, masuk ke radio pada 1970-an, berkibar di bioskop era 1980-an, lalu mendarat di layar kaca awal 1990-an.

Guyonan Warkop periode awal berani adalah sentilan terhadap situasi sosial dan politik di bawah Orde Baru. Mereka mengkritik pembangunan, orang kaya baru, hingga propaganda Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).

“Jangan sekali-kali berani bilang Pancasila itu ada lima sila. Kemarin kawanku bilang Pancasila itu ada enam silanya, eh, digampar Komandan Koramil. Apalagi lo berani bilang lima silanya,” kata Dono suatu ketika.

Konten semacam itu bertahan dalam film-film seperti Pintar-Pintar Bodoh (1980), Manusia 6.000.000 Dollar (1981), IQ Jongkok (1981), Setan Kredit (1982), sampai Chips (1982), namun lenyap sejak akhir 1980-an ketika mereka bermain di Makin Lama Makin Asyik (1987), Saya Suka Kamu Punya (1987), Mana Bisa Tahan (1990), Sudah Pasti Tahan (1991), sampai Salah Masuk (1992).

Pecah kongsi Warkop dengan manajemen Prambors pada 1986 rupanya cukup mendorong perubahan tersebut. Pada periode ini, film-film Warkop—dengan tambahan ‘DKI’-nya—mulai jarang melontarkan lelucon politis dan cenderung mengeksploitasi tubuh perempuan, entah itu melalui cerita maupun banyolan.

Warkop DKI sempat menjajal ranah sinetron beberapa tahun sebelum Orde Baru tumbang. Usaha itu nampaknya terlambat. Kelompok-kelompok lawak lain sudah lebih dulu berjaya di televisi, mulai dari Bagito, Patrio, hingga P Project.

Namun, di luar itu, Warkop DKI tetaplah legenda karena celetukan-celetukan legendaris dalam berbagai filmnya. Jumlahnya mungkin sudah tak terhitung, seperti umpatan “kadal butut”, "buaya buntung" sampai ekspresi terkejut “Gile lu, Ndro!” adalah beberapa di antaranya.

Anak-anak muda yang besar bersama film-film Warkop DKI pada 1990-an kini menemukan celetukan-celetukan itu di YouTube dan merayakannya sebagai "humor bapak-bapak" yang saking keringnya malah jadi lucu.

Sementara bagi para produsen film, Warkop DKI tak ubahnya lahan bisnis. Tentu tak ada yang salah dari membuat seri Warkop Reborn dan menampilkan guyonan khas Dono, Kasino, dan Indro melalui wajah-wajah segar.

Tapi, masihkah relevan me-reborn-kan Warkop DKI? Toh, seks sudah terlalu sering jadi bahan lelucon kiwari. Humor politik pun bukan lagi sesuatu yang tabu dan kerap muncul dalam lawakan tunggal atau film-film komedi.

Untuk ihwal yang terakhir ini, mungkin kita juga mesti mempertanyakan lagi gunanya lawakan politis karena panggung politik nasional kini terlanjur jadi sumber lelucon yang tak habis-habisnya digali. Tidakkah tindakan satu pendukung politikus adalah lelucon bagi pendukung politikus lainnya?

Ya, mungkin saja tetap relevan jika RKHUP yang serba represif itu kelak disahkan.

Editor: Windu Jusuf