tirto.id - Setelah Hindia Belanda dikembalikan dari Inggris ke Belanda, Letnan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles menerbitkan sebuah karya monumental The History of Java (1817). Raffles memberikan gambaran yang sangat terperinci mengenai berbagai macam peninggalan bersejarah di Jawa.

Menurut Farish Ahmad Noor dalam “Nothing Left to Know: Stamford Raffles Map of Java and the Epistemology of Empire” (2014:17), karya monumental yang menampilkan data amat rinci itu bahkan dapat memberi kesan bahwa orang Belanda dalam diri Kongsi Dagang Hindia Timur (VOC), selama seratusan tahun beroperasi (1619–1800), sama sekali tidak berdaya dan tidak mampu berkontribusi untuk menguak tabir sejarah negeri yang dikuasainya—tidak seperti Inggris yang efektif dan efisien.

Eksplorasi dan perawatan terhadap peninggalan-peninggalan kuno justru mulai digalakkan pada masa pemerintahan Inggris di Jawa (1811–1816). Seperti diungkapkan Peter Carey dalam “Konspirasi Sipahi di Jawa Tahun 1815” (2021), upaya pemeliharaan peninggalan-peninggalan bersejarah oleh pemerintah kolonial Inggris mungkin juga meningkatkan minat orang-orang Jawa kepada kebudayaan lampau Hindu-Buddha.

Dikisahkan juga dalam Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785–1855 (2012:101), pada permulaan abad ke-19 para pangeran Yogyakarta telah membawa pulang beberapa patung dan peninggalan lain dari candi Hindu dan Buddha yang berada di Jawa tengah-selatan untuk menghiasi rumah atau tempat mereka bersemadi.

Minat yang unik ini pada akhirnya membuat Residen Yogyakarta, A. H. Smissaert, harus menulis laporan pada tahun 1823. Isinya menyebutkan bahwa beberapa pejabat keraton telah mengambil benda-benda purbakala dari Candi Prambanan dan situs kebudayaan lainnya. Smissaert kemudian mengirim laporan tersebut kepada Presiden Komisi Purbakala di Jawa yang berkedudukan di Jepara.

Melalui cuplikan tersebut, terlihat bahwa pemerintah kolonial Hindia Belanda yang masih muda tampaknya telah memiliki suatu badan pengurus urusan purbakala. Namun, yang dimaksud di sini rupanya adalah sebuah komisi inventarisasi yang setahun sebelumnya (1822) dibentuk oleh Gubernur Jenderal G. A. Baron van der Capellen (masa jabatan 1819-1826).

Menurut Nunus Supardi dan kawan-kawan dalam Potret Museum Nasional Dulu, Kini & Sekarang (2014), komisi tersebut memiliki tugas utama untuk mencari benda-benda peninggalan yang dianggap layak untuk dimasukkan ke dalam koleksi museum Perhimpunan Batavia untuk Seni dan Ilmu Pengetahuan (Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen).

Usaha pengumpulan dan inventarisasi benda-benda peninggalan bersejarah tersebut terus berjalan sepanjang abad, meskipun terkadang terjadi pasang-surut akibat kondisi tempat penyimpanan di Batavia yang tidak memadai.

Penelusuran yang gencar dan meluas baru dilakukan pada tahun 1863, setahun setelah Perhimpunan Batavia mendirikan sebuah museum baru yang sekarang menjadi Museum Nasional Republik Indonesia. Pada tahun tersebut, Perhimpunan Batavia mengirimkan seorang ahli bahasa Sanskerta, Rudolf Hermann Theodor Friederich (1817–1875), untuk menemukan berbagai macam peninggalan kuno secara masif di Jawa dan Bali dalam tempo lima tahun.

Seorang pribadi kontroversial yang terlibat dalam pencarian “harta karun” ini, N. W. Hoepermans, mencatat dalam buku hariannya yang kemudian diterbitkan dengan judul Hindoe-oudheden van Java (Barang Purbakala Hindu di Jawa) pada tahun 1913, bahwa ekspedisinya menghasilkan 220 patung batu dan sekitar 800 patung perunggu yang dikirimkan ke museum milik Perhimpunan Batavia.

Di Bawah Bendera Kedinasan

Karena minat terhadap kepurbakalaan sebelumnya hanya sekadar menyentuh upaya inventarisasi dan pengumpulan semacam itu, tidak heran jika arkeolog terkemuka Hindia Belanda, Willem Frederik Stutterheim (1892–1942), menyebut dalam Een Oudheidkundig Jubileum, 1913–1938 [Sebuah Jubelium Kepurbakalaan, 1913–1938] (1938:1) bahwa titik tonggak mulainya sebuah badan pengurus kepurbakalaan baru pada tahun 1901.

Pada tahun tersebut, menurut Stutterheim (1938:1), atas dorongan dari Jan Willem IJzerman (1851–1932), dibentuklah Komisi Hindia Belanda untuk Penelitian Purbakala di Jawa dan Madura (Commissie in Nederlandsch-lndië voor oudheidkundig onderzoek op Java en Madoera), selanjutnya disebut Komisi Purbakala. Orang yang diminta duduk sebagai ketua komisi tersebut adalah seorang epigraf tersohor, Jan Laurens Andries Brandes (1857–1905).

Tugas awal komisi pimpinan Brandes adalah untuk memberikan keterangan pada berbagai benda bersejarah yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Brandes melakukannya dengan sangat baik dan menghasilkan dua belas jilid karya deskripsi. Titik pembeda antara komisi pimpinan Brandes dan usaha sebelumnya adalah adanya upaya preservasi peninggalan bersejarah seperti yang kelak dilakukan pada Borobudur di bawah arahan Theodoor van Erp. Setelah Brandes meninggal pada 1905, komisi tersebut berjalan tanpa pimpinan selama lima tahun.

Selama itu, komisi hanya melanjutkan upaya pemberian keterangan tanpa inovasi apa pun. Kondisi ini menyebabkan kursi pimpinan akhirnya diambil alih oleh guru besar Universitas Leiden, Nicolaas Johannes Krom (1883–1945), dengan tujuan mempersiapkan sebuah dinas resmi bagi pelaksanaan tugas-tugas arkeologi.

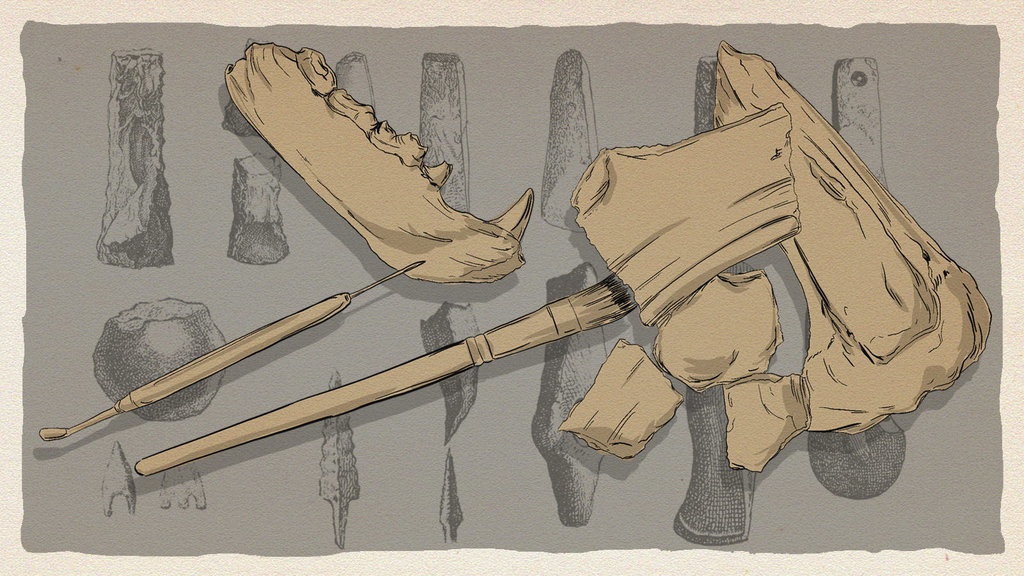

Dinas tersebut menjadi amat penting ketika perhatian pada kepurbakalaan Hindia menjadi meluas karena para ilmuwan membaca tulisan-tulisan Brandes tentang kepurbakalaan Jawa. Stutterheim (1938:2) menyatakan, dalam pandangan Krom peninggalan-peninggalan tidak dapat dibiarkan begitu saja dan pekerjaan arkeologi harus diperbaharui—tidak lagi menggunakan semen dan kuas kasar untuk merawat benda-benda.

Akhirnya, argumentasi Krom membuat pemerintah menyediakan dana bagi sebuah dinas urusan kepurbakalaan di bawah Departemen Urusan Agama dan Pendidikan. Berdasarkan Staatsblad van Nederlandsch-Indie (1913, No. 407) atau Gouvernementbesluit (1913, No. 62), pada tanggal 14 Juni 1913, tepat hari ini 108 tahun lalu, Dinas Purbakala Kolonial didirikan dengan anggaran awal gaji bulanan ketua sebesar 600 gulden.

Krom menjadi ketua hingga tahun 1915. Ia kembali ke Belanda dan mengajar di Leiden hingga menjadikan arkeologi Hindia Belanda sebagai satu disiplin ilmu baru di universitas tersebut. Penggantinya adalah sarjana yang juga terkemuka, Frederik David Kan Bosch (1887–1968).

Pada masa Bosch, restorasi dan perbaikan banyak dilakukan pada situs-situs purbakala, terutama candi-candi. Hal ini karena munculnya minat para ilmuwan terhadap bentuk asli peninggalan yang telah disebut-sebut dalam karya Brandes maupun Krom. Di tengah minat yang besar tadi, krisis ekonomi dunia pada 1930-an menimbulkan bahaya kekurangan dana restorasi berbagai candi. Menurut Stutterheim (1938), bila bukan karena hadiah dana berjuta-juta gulden dari Belanda, usaha restorasi dan konservasi candi-candi tidak akan dapat dilanjutkan.

Ketika Dinas Purbakala Kolonial dipimpin Bosch, pemerintah Hindia Belanda melalui Staatsblad van Nederlandsch-Indie (1931, No. 238) mengeluarkan aturan pelestarian benda-benda cagar budaya dalam Ordonansi Monumen (Monumenten Ordonantie). Aturan ini menjadi tonggak pengaturan cagar budaya di Indonesia setelah diadopsi dalam undang-undang republik. Pada tahun 1936, hampir bersamaan dengan masa peralihan jabatan gubernur jenderal, Bosch digantikan oleh seorang arkeolog terkemuka, Stutterheim.

Pada masa kerjanya, Stutterheim banyak melakukan telaah kritis terhadap temuan-temuan purbakala pada masa yang lebih lampau. Salah satu telaahnya berjudul “Een Fuselier uit de Vorige Eeuw als Oudheidkundige [Seorang Prajurit dari Abad Lalu sebagai Seorang Arkeolog]” dalam jurnal Djawa (1925). Stutterheim memegang posisi tertinggi di Dinas Purbakala Kolonial sampai ia diinternir oleh Jepang di Yogyakarta dan wafat pada 10 September 1942 setelah bertarung melawan tumor otak.

Editor: Irfan Teguh Pribadi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id