tirto.id - Saat masih memimpin Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton dengan sabar menunggu Alec Ross, penasihatnya di bidang teknologi, yang tengah menggambar di secarik kertas yang telah disiapkannya.

Ia yang duduk di sofa berwarna biru telur asin yang terletak di sisi terluar kantornya, tak meminta Ross menggambar untuk berkesenian, melainkan mengajarinya soal Twitter.

Itu terpaksa dilakukan Hillary atas sikap jaga-jaga Paman Sam dengan melarang segala perangkat cerdas hadir di ruang-ruang penting negara atau Top Secret Sensitive Compartmentalized Information Area.

“Jadi, orang mengetik apa yang ingin mereka katakan di dalam kotak ini,” tutur Ross sambil menunjuk pada gambar yang telah selesai dibuatnya pada Hillary.

“Mereka kemudian dapat mengirim twit dengan menekan tombol ini, kemudian didistribusikan ke pengikut mereka,” lanjutnya sembari menunjuk area lain dari gambar yang dibuatnya.

Anne-Marie Slaughter, direktur perencana kebijakan Kementerian Luar Negeri yang juga hadir pada kesempatan itu, memotong penjelasan Ross untuk memberitahu bosnya.

"Pemuda berumur 17 tahun dapat melakukan apa yang dilakukan seluruh awak CNN hanya bermodal ponsel pintar [...] Twitter membawa transparansi ke seluruh muka bumi,” ujarnya.

“Twitter memungkinkan kita untuk melihat ke dalam tempat-tempat seperti Suriah dan Iran, tempat-tempat di mana media konvensional tidak bisa pergi,” tambah Ross, tak mau kalah dengan Slaughter.

Tempat-tempat "angker" itulah menurut Nick Bilton dalam buku Hatching Twitter (2013) jadi alasan utama mengapa Hillary ingin belajar soal Twitter.

Beberapa hari sebelum pertemuan tersebut, Christopher Isaac Stone alias “Biz”, satu dari empat pendiri Twitter, melihat kejanggalan dalam sistem pemantauan Twitter yang tengah diperhatikannya.

"[Ia melihat] beberapa avatar Twitter berwarna hijau muncul dalam layar yang tampak agak asing, seperti taburan bulir berwarna yang mendarat di atas permukaan es krim vanila,” tulis Bilton.

Tak mengetahui secara persis penyebab di balik kejanggalan itu, Biz meminta anak buahnya melakukan analisis. Hasilnya, kejanggalan tersebut merupakan buah dari menggemanya aktivitas Twitter di Iran.

Setelah penyebabnya diketahui, Biz--lewat pelbagai laporan media yang dibacanya kemudian (yang mayoritas mengutip kicauan Twitter)--paham bahwa menggemanya aktivitas Twitter di Iran terjadi karena Mahmoud Ahmadinejad, Presiden Iran, mengumumkan kemenangannya dalam pemilihan presiden yang tengah berlangsung.

Namun, kemenangan tersebut bagi mayoritas masyarakat Iran dianggap tak sah karena pemilu, menurut mereka, dilaksanakan secara tidak adil.

Dimotori tokoh-tokoh oposisi, Twitter dijadikan arena untuk menumpahkan kemarahan terhadap pemimpin mereka dengan tagar berupa #iranelection, #iran, dan #stopahmadi, atas pemilu dan langkah presiden yang memblokir pelbagai layanan komunikasi--kecuali Twitter sebagai medium yang belum diketahui Ahmadinejad memiliki kekuatan tersendiri.

Dilanjutkan dengan aksi turun ke jalanan dengan mengenakan bandana serta membawa bendera berwarna hijau sebagai simbol perlawanan, Twitter jadi alat utama masyarakat Iran bertempur melawan pemimpin mereka.

Karena fenomena ini terjadi di negara yang sukar dimasuki media konvensional, terutama yang berasal dari Barat, keriuhan Twitter dengan konten-konten yang berasal dari Iran membuat sebagian masyarakat dunia menganggap media konvensional tak punya arti lagi bagi mereka.

Terlebih, di saat Iran memanas, CNN misalnya, tengah membahas foto seronok Miss California yang menyebar di jagat maya.

Karena menjadi sumber utama informasi Revolusi Iran 2.0, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengirim email kepada Twitter untuk membatalkan rencana mereka--yang telah diumumkan jauh hari--melakukan perawatan terhadap server-server Twitter yang mengharuskan seluruh layanan dimatikan, sembari menegaskan bahwa “saat ini Revolusi Twitter tengah berlangsung di Iran!”

"Saya tak pintar-pintar amat [...] tetapi saya senang melihat Twitter digunakan mereka (masyarakat Iran),” ujar Biz. Dan rencana perawatan server pun dibatalkan.

Lewat pengumuman yang ditulis dalam blog perusahaan, Biz berdalih kebijakannya ini dilakukan karena mereka memahami peran Twitter sebagai alat komunikasi yang sangat penting di Iran. Namun ia menyembunyikan kenyataan bahwa kebijakan bersumber dari tekanan Pemerintah AS yang kemudian dibongkar oleh Mark Landler, jurnalis The New York Times.

Sejak saat itu, tutur Vivian Roese dalam bab "You Won’t Believe How Co-dependent They Are or Media Hype and the Interaction of News Media, Social Media, and the User" (From Media Hype to Twitter Storm, 2018), Twitter bertransformasi menjadi “pasar berita".

Hal ini memungkinkan masyarakat, dengan hanya 280 karakter, menyebarkan informasi ke seluruh penjuru dunia, persis seperti yang diinginkan Jack Dorsey, salah satu pendiri Twitter, saat aplikasi ini masih dalam perencanaan,

"Jika terjadi kebakaran di ujung jalanan dan seseorang men-twit [kejadian] tersebut, orang itu saya harapkan memperbarui statusnya dengan berkicau ‘Saya sedang melihat kebakaran di ujung Jalan Ketiga’,” ujar Dorsey.

Tak hanya masyarakat umum yang memanfaatkan Twitter untuk mengabarkan setiap peristiwa, media konvensional pun akhirnya ikut serta. Twitter jadi semacam versi mutakhir dari RSS atau Really Simple Syndication, tempat segala rupa konten atau berita dari media konvensional mudah diakses pengguna.

Dan karena saat ini viralitas jadi poin kunci “engagement” untuk diubah dalam bentuk pundi-pundi iklan, para jurnalis pun ikut meriuhkan Twitter dengan memublikasikan laporan versi sederhana, mencoba memberi “trailer” atau “teaser” tak berkesudahan dari laporan lengkap mereka yang tersedia di media-media tempat mereka bekerja.

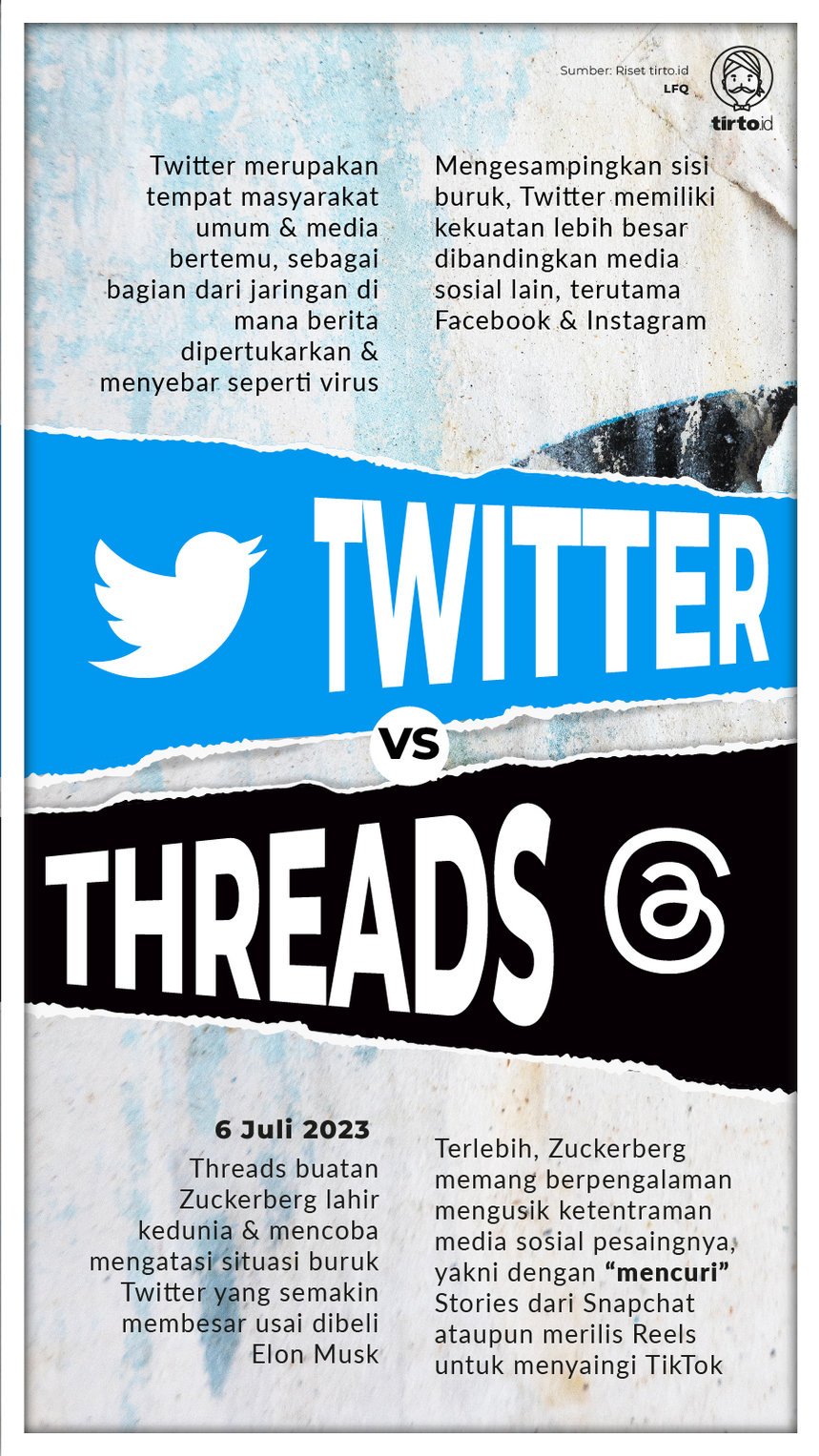

"[Twitter menjadi] tempat masyarakat umum dan media bertemu, sebagai bagian dari jaringan di mana berita dipertukarkan dan dapat menyebar seperti virus,” tulis Roese.

Menyampingkan sisi buruknya, Twitter memiliki kekuatan berbeda atau lebih besar dibandingkan media sosial lain, terutama Facebook dan Instagram, karena statusnya sebagai “pasar berita", demikian tutur Andy Smarick dalam "The Emergent Order of Twitter" (The New Atlantis, No. 58 2019).

Dua media sosial milik Mark Zuckerberg (Facebook dan Instagram) hanya mentok sebagai “media konvensional 2.0”, tempat orang-orang tua menyebarkan kehidupan mereka yang memprihatinkan (Facebook), dan tempat kaum muda menunjukkan betapa indahnya kehidupan mereka (Instagram).

Sebagai raja media sosial--terutama memiliki WhatsApp yang secara de facto alat komunikasi mayoritas umat manusia saat ini--Zuckerberg ingin memiliki “pasar berita”-nya sendiri.

Maka, Threads, copy paste Twitter, lahir sejak 6 Juli 2023 lalu. Situasi buruk Twitter yang muncul dan semakin membesar usai dibeli Elon Musk senilai $44 miliar, menawarkan pilihan bagi masyarakat yang gemar berkicau di jagat maya untuk keluar dari selubung Twitter yang semakin tak nyaman digunakan.

Terlebih, Zuckerberg berpengalaman mengusik ketenteraman media sosial pesaingnya, yakni dengan “mencuri” Stories dari Snapchat ataupun merilis Reels untuk menyaingi TikTok. Sementara alternatif pengganti Twitter, seperti Mastodon dan Blue Sky misalnya, masih membingungkan untuk digunakan masyarakat.

Editor: Irfan Teguh Pribadi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id