tirto.id - Adam Malik tergopoh-gopoh datang ke kediaman Soeharto di Cendana pada 31 Agustus 1970 sore itu. Kepada presiden, ia melaporkan bahwa rumah dinas Duta Besar RI untuk Belanda, Taswin Natadiningrat, di Wassenar, Den Haag, diduduki sekelompok pemuda yang mengatasnamakan anggota Republik Maluku Selatan (RMS).

Selaku Menteri Luar Negeri RI, Adam Malik pantas khawatir. Teror di Den Haag itu jelas berkaitan dengan rencana Presiden Soeharto berangkat ke Belanda keesokan harinya, tanggal 1 September 1970.

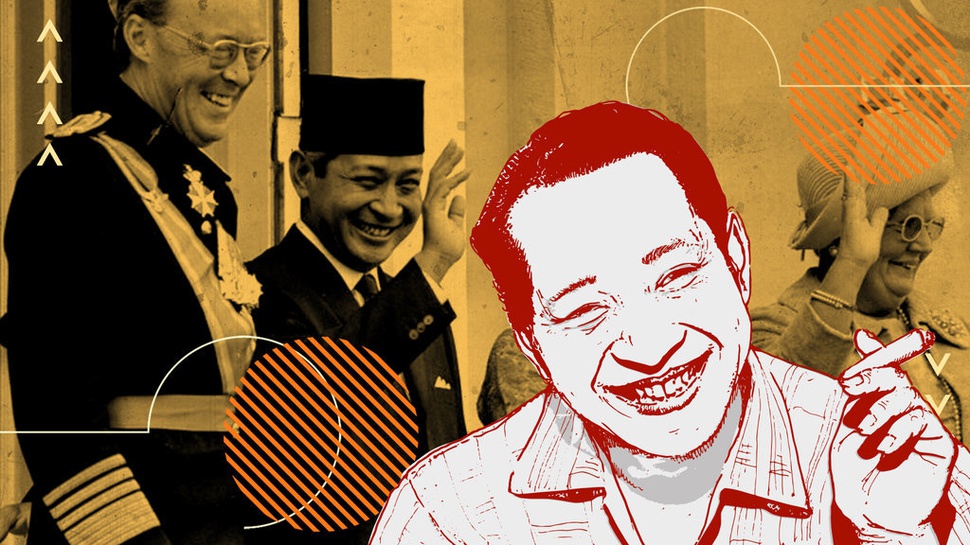

Soeharto dijadwalkan berada di sana selama tiga hari. Jika kunjungan itu terwujud, inilah untuk pertama kalinya Presiden RI menginjakkan kaki di Belanda, negara yang pernah cukup lama menjajah Nusantara, bahkan ingin berkuasa lagi setelah Indonesia merdeka.

Apakah Soeharto membatalkan rencananya itu? Ternyata tidak. Kunjungan cuma ditunda sejenak dan durasinya dikurangi menjadi hanya kurang dari 24 jam. Presiden tetap terbang ke Belanda pada 3 September 1970, tepat hari ini 48 tahun lalu.

Teror RMS di Den Haag

Hari sebelum malam penyerangan itu, janda Dr. Soumokil kebetulan baru tiba di Belanda. Kebetulan pula, esok hari Soeharto direncanakan berangkat ke negara yang sama. Para pendukung RMS, terlebih mereka yang berhasil lolos dari kejaran tentara RI, tentunya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk balas dendam.

Masih hangat dalam ingatan mereka, Dr. Christiaan Robbert Steven Soumokil ditangkap, diseret ke pengadilan, dan divonis mati. Pada 1966, dikutip dari majalah Tempo (vol. 4, 1975), pemimpin RMS itu dieksekusi regu tembak di Kepulauan Seribu (hlm. 9).

Penggerak RMS ternyata tidak hanya ada di Indonesia. Di Belanda, cukup banyak anak muda yang sepaham dengan gerakan yang dianggap separatis itu, termasuk orang-orang keturunan Maluku yang tinggal di Belanda selain sisa-sisa pendukung Dr. Soumokil yang berhasil kabur.

Dijelaskan Nino Oktorino dalam Konflik Bersejarah: Greatest Raids (2013), setelah ditangkapnya Dr. Soumokil, RMS diambilalih Johan Manusama di Belanda dan berubah menjadi gerakan nasionalis di pengasingan. Artinya, orang Maluku di Belanda percaya bahwa mereka harus membebaskan kampung halamannya dengan berjuang dari luar negeri (hlm. 93).

Meskipun penangkapan yang berujung matinya Dr. Soumokil terjadi pada era Presiden Sukarno, kabar bakal datangnya Presiden RI kedua, Soeharto, ke Belanda langsung direspons serius oleh orang-orang RMS di negeri itu.

Rosihan Anwar dalam Sejarah Kecil "Petite Histoire" Indonesia Volume 1 (2004), mengutip dari buku De Molukse Acties, Treinkapingen en Gijzelingen 1970-1978 (2000) karya Peter Bootsma, menyatakan, penyerbuan terhadap kediaman Duta Besar RI di Den Haag pada 31 Agustus 1970 merupakan aksi pertama RMS di Belanda.

Gerombolan pro-RMS itu dapat menguasai Wisma Duta karena penjagaan dari aparat kepolisian Belanda yang boleh dibilang minim. Sempat terjadi bentrokan senjata yang menewaskan seorang anggota polisi Belanda bernama Hans Molenaar (hlm. 58).

Beruntung, Dubes Taswin Natadiningrat beserta keluarga dapat meloloskan diri dan selamat dari penyerangan itu. Taswin lantas meminta bantuan kepada Menteri Luar Negeri Belanda, Joseph Luns. Luns kemudian menghubungi Adam Malik untuk mengabarkan terjadinya insiden tersebut.

Soeharto Tetap Datang

Hubungan antara Belanda dan Indonesia pada era Soeharto relatif lebih baik ketimbang semasa kepemimpinan Sukarno yang memang anti-Barat. Kendati begitu, tetap saja ada perasaan aneh dan kaku dalam relasi kedua negara yang memiliki rangkaian sejarah panjang nan kelam ini.

Terlebih lagi, Kerajaan Belanda belum resmi mengakui kemerdekaan RI meski proklamasi sudah dinyatakan pada 17 Agustus 1945 dan pengakuan kedaulatan telah dilakukan pada akhir 1949.

Insiden di kediaman Dubes Taswin tidak menyurutkan niat Soeharto untuk tetap datang walaupun ada beberapa perubahan rencana. Kunjungan ditunda sejenak dan tidak selama tiga hari seperti yang dijadwalkan semula.

Soeharto rupanya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan kendati cukup berisiko, yakni menjadi Presiden RI pertama yang mengunjungi Belanda setelah Indonesia merdeka.

Pada 2 September 1970, rombongan siap berangkat. Presiden Soeharto dan istri, Siti Hartinah atau Tien Soeharto, beserta 36 orang lainnya yang termasuk dalam rombongan, diterbangkan dari Jakarta menuju Belanda.

Menurut Laporan Khusus Kompas bertajuk "Bencana Mengancam Indonesia" (2011), pesawat yang membawa rombongan Soeharto memasuki wilayah udara Belanda pada 3 September 1970 siang. Delapan pesawat tempur Angkatan Udara Belanda menyambut dan mengawal rombongan ini hingga mendarat di Bandara Militer Ijpenburg yang terletak beberapa kilometer dari pusat kota Den Haag (hlm. 170).

Pengamanan Super Ketat

Di Ijpenburg, Soeharto dan rombongan disambut para petinggi Kerajaan Belanda, termasuk Ratu Juliana, Pangeran Bernhard, dan Perdana Menteri De Jong beserta anggota kabinetnya. Setelah upacara penyambutan, para tamu dari Indonesia ini diterbangkan dengan empat helikopter menuju Istana Huis Ten Bosch.

Hari itu, Den Haag dinyatakan sebagai kota tertutup dan pengamanannya diperketat. Kendaraan lapis baja ditempatkan di banyak titik lokasi, 4.000 personil polisi disiagakan. KBRI dan Wisma Duta dipagari kawat berduri dan dijaga ketat oleh pasukan tentara juga beberapa panser.

Ronald D. Crelinsten & Alex P. Schmid dalam Western Responses to Terrorism (2012) memaparkan perihal pengamanan super ketat itu. Para petugas polisi diperintahkan untuk menghentikan dan memeriksa semua mobil dengan penumpang berkulit gelap. Mereka tidak ingin mengambil risiko terhadap ancaman orang-orang Maluku pendukung RMS.

Menteri Dalam Negeri Belanda, Henk Beernink, memberikan penjelasan terkait perlakuan itu: “[…] kami merasa berkewajiban memberikan perintah ini untuk memenuhi kewajiban hukum internasional yang berkaitan dengan keamanan Kepala Negara Indonesia, juga untuk memelihara ketertiban dan keamanan publik.”

Demi menekan potensi bahaya, pemerintah Belanda melarang segala bentuk unjuk rasa pada hari itu. Namun, tetap saja terjadi demonstrasi. Puluhan orang yang mengaku pendukung RMS melakukan aksi protes atas kunjungan Soeharto. Polisi Belanda terpaksa mengamankan 25 orang pengunjukrasa.

Upaya pengamanan maksimal dan sambutan ramah oleh pemerintah Belanda ternyata belum cukup untuk mencairkan kekakuan. Bagaimanapun juga, Belanda belum secara resmi mengakui Indonesia sebagai negara merdeka. Dan tidak ada tanda-tanda pengakuan itu akan diberikan dalam waktu dekat.

Soeharto hanya diagendakan mengunjungi dua tempat di Belanda dalam satu hari itu, yakni Istana Huis Ten Bosch dan gedung parlemen yang terletak di wilayah Binnenhof.

Hanya Soeharto dan Jokowi

Banyak pihak yang memuji keberanian Soeharto menempuh risiko dengan tetap menyambangi Belanda di tengah ancaman teror RMS kala itu. Namun, sebenarnya kunjungan kikuk ini belum memberikan manfaat berarti bagi bangsa Indonesia.

Nyaris tidak ada kesepakatan penting apapun yang diperoleh dari kunjungan bersejarah ini. Hanya basa-basi seperlunya dan ramah-tamah semu atas nama “persahabatan”, serta asa melupakan dendam antara negara penjajah dengan bangsa yang pernah dijajah. Hanya itu.

Lebih dari tiga dekade setelah kunjungan tersebut, bahkan cukup lama setelah Soeharto lengser dari kursi kepresidenan pada 1998, Belanda baru memberikan pengakuannya terhadap kemerdekaan Indonesia. Itu terjadi pada 16 Agustus 2005 ketika masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Belanda sudah resmi mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka, namun RMS ternyata dinilai masih menakutkan. Pada 5 Oktober 2010, Presiden SBY mendadak membatalkan rencana kunjungannya ke Belanda beberapa saat sebelum tinggal landas.

“Ada semacam pergerakan di Den Hag yang di dalamnya ada yang mengajukan tuntutan ke pengadilan Den Hag untuk mempersoalkan masalah HAM di Indonesia dan bahkan meminta kepada pengadilan untuk menangkap Presiden Indonesia pada saat berkunjung ke Belanda," jelas SBY waktu itu.

“Yang menuntut ada warga negara Belanda tapi ada juga organisasi, termasuk yang menamakan dirinya RMS,” imbuh jenderal bintang empat ini.

Baru pada 2016, ada lagi Presiden RI yang “berani” datang ke Belanda, yakni Joko Widodo. Kunjungan Presiden RI kali ini menuai protes pula. Bukan hanya dari RMS, melainkan juga dari kelompok pendukung Papua Merdeka dan orang-orang yang terkena dampak tragedi 1965.

Bedanya dengan Soeharto, kunjungan Jokowi ke Belanda berlangsung lebih cair dan bersahabat, serta menghasilkan sejumlah kesepakatan nyata antara kedua negara.

Editor: Ivan Aulia Ahsan