tirto.id - Bagian kedua dari dua seri ulasan serial Ted Lasso. Ulasan sebelumnya bisa dibaca di sini.

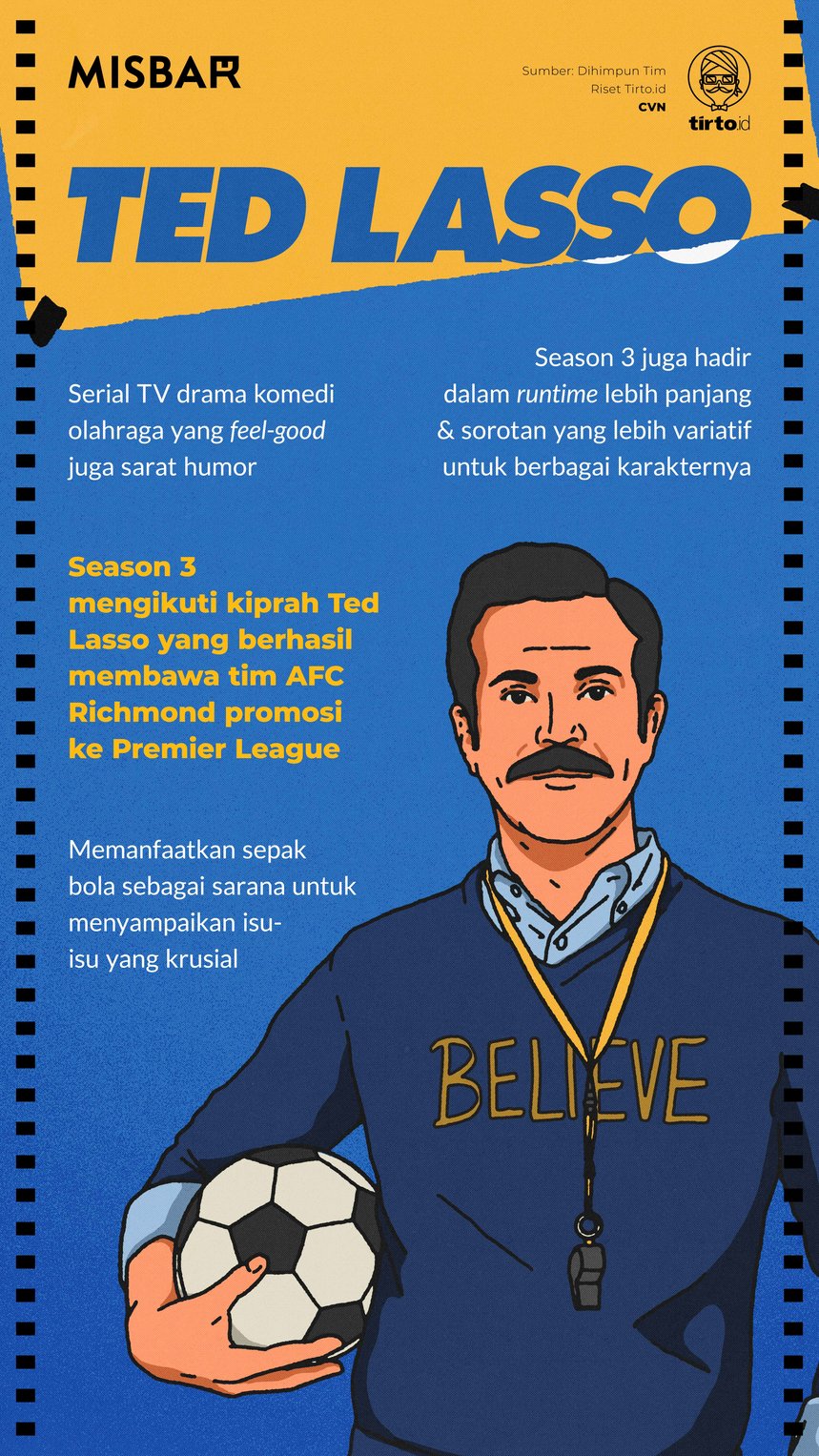

Kekuatan utama serialTed Lasso memang bertumpu pada kisah underdog yang feel-good disertai rangkaian hubungan antarpribadi yang wholesome. Berikut dengan drama dan komedi yang melingkupinya. Dengan kepekaan, semua komposisi itu lantas jadi satu tontonan yang memikat—setidaknya pada dua season terdahulu.

Bila serial ini, tepatnya season ketiga ini, masih menjadi sarana untuk mencapai feel-good, maka itu baik untukmu. Sayangnya, itu tidak saya rasakan secara keseluruhan, selain pada 1 atau 2 episode.

Itu bukan hanya karena ia kini menyuguhkan lebih banyak melankolia atau drama pemicu air mata yang lebih deras. Ted Lassomusim ini terasa berupaya kelewat keras. Kisah underdog yang nyaris selalu inspiratif lagi menyenangkan sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk menjadikannya terpuji. Namun, para kreatornya entah mengapa malah menjejalinya dengan rangkaian arc yang tak menghibur juga kurang signifikan bagi naratifnya.

Langkah yang Terkesan Dipaksakan

Ini diawali dengan Ted yang mendapati mantan istrinya kini intim dengan Dr. Jacob alias Jake, konselor pernikahan mereka. Itu jelas hubungan yang tidak etis. Perihal itu setidaknya disampaikan oleh Jason Sudeikis dengan baik melalui ekspresinya kala mendapati kabar itu—agaknya, demikian pulalah ekspresi sebagian besar penonton.

Selepas menyaksikan serialShrinking—yang juga dikreasikan salah satu kreator Ted Lasso, Bill Lawrence dan Brett Goldstein (juga pemeran Roy Kent), saya menyadari kecenderungan mereka untuk mengeksplorasi elemen ketabuan bagi para profesional.

Ted jelas bukan manajer biasa. Latihan sepak bola ala Ted kadang berarti membawa skuad menyusuri gorong-gorong di Richmond. Namun, seorangkonselor yang mengencani eks pasiennyaterang lebih susah dimaklumi.

Boleh jadi, itu merupakan langkah untuk menunjukkan cela individu yang manusiawi, apa pun pekerjaan dan statusnya. Namun, itu tetap saja jadi arah yang aneh dalam cerita ini. Belum lagi alur cerita masing-masing untuk Keeley Jones dan Nate Shelley yang tak berarti banyak untuk naratifnya, pula kepanjangan.

Arcuntuk karakter Nate mungkin masih bisa dibilang sedikit lebih berguna. Para penulis serial iniberupaya mengembalikan dia ke pihak protagonis dengan memanusiakannya. Inijuga mengingatkan kita pada asal-usul mengapa dia dulu dilabeliwonder kid.

Para kreator memberinyascreentime panjang dengan kisah romansa dan keluarga. Namun, harus dipertanyakan juga, seberapa sukses resep ini? Meski rasanya cukup diperlukan, durasi cerita kadung membengkak.

Di luar sana, mungkin tak sedikit fan serial ini yang telanjur tak peduli, kalau bukan menganggap penebusannya sama sekali tak diperlukan.

Lalu, bagaimana dengan alur cerita untuk Keeley? Mungkin ada baiknya ia dituturkan cukup sampai dengan dinamika kantor barunya yang tak semengasyikkan Richmond, dengan rekan-rekan yang tak pernah sefrekuensi. Selebihnya, para penulis seperti melemparkannya ke dalam berbagai kemurungan hidup, hanya demi menyoroti isu-isu lain lagi.

Putusnya hubungan antara dia dan Roy saja sudah terkesan dipaksakan. Perpisahan itu berimbas pula pada berkurangnya porsi untuk Phoebe, keponakan Roy yang pada season sebelumnya justru diam-diam mengusung spirit serial ini—baik dengan plotnya yang selalu lucu atau dinamikanya sebagai figur anak bagi Roy dan Keeley.

Karakter-karakter baru lantas muncul dari percabangan storyline Keeley dan tak ada yang berkesan. Sah-sah saja bila menghadirkan Shandy, teman karib Keeley, sebagai comic relief belaka. Namun, yang terjadi adalah karakternya yang tak cakap itu malahmengganggu. Dia gagal menjadi penggambaran baik untuk sosok “orang biasa” yang masuk ke ranah pekerjaan tertentu dan itu masih diperburuk dengan stereotip penampilan bimbo dalam plot yang sama menyakitkannya dengan kisah Nate di season dua dulu.

Penulisan kisah Keeley memang turut menyorot isu-isu penting, mulai dari love bombing,red flags dari pasangan, hingga diskursus soal foto privat yang tersebar luas. Ted Lasso memangmenunjukkan keberpihakannya pada korban, menyediakan pembelajaran saat dihadapkan pada situasi-situasi semacam ini. Namun, lagi-lagi, selain sebagai perkembangan karakter(yang menyakitkan) untuk Keeley, tak ada penyelesaian berarti.

Naratif keseluruhannya pun tampak jadi kurang fokus. Ketika "perluasan plot" diterjemahkan jadi penyediaan panggung besar untuk beberapa karakter, kualitas penulisannyajustru gagal. Ted Lassomusim ini bisa dibilang gagal ketikamencoba menjadi lebih dari dirinya selama ini.

Namun, langkah-langkah menyakitkan yang ditempuh dalam penceritaan itu setidaknya selalu diselesaikan dengan pantas. Misalnya, hubungan Keeley dan Rebecca yang jadi kian lengket sehingga tak ada yang perlu dia pilih pula di antara Roy dan Jamie.

Momen-momen Terbaik

Untungnya, Ted Lasso tak memaksakan kelanjutan hubungan-hubungan yang terbilang tamat; antara Ted dan mantan istrinya atau Keeley dengan mantan-mantannya. Semua cukup sampai rekonsiliasi dan itu masih jadi pertanda yang baik.

Jalan terjal hubungan antarindividu dapat bermuara pada relasi yang lebih landai. Salah satunya adalah dinamika antara Roy dan Trent Crimm (James Lance) yang kini jadi anggota Diamond Dogs. Ada pula friksi sepele tapi kocak antara Dani Rojas dan Thierry Zoreaux alias Van Damme, dan, pada akhirnya, penyelesaian antara Nate dan para penggawa AFC Richmond.

Dinamika hubungan Roy dan Jamie Tartt jelas paling menonjol. Relasi idola-jadi-musuh-jadi-kawan yang nyaris tak pernah menjemukan. Nyaris saja, sampai akhirnya mereka tetap merebutkan Keeley. Bagian yang lucu karena saking noraknya itu sebetulnya nyaris tak diperlukan selepas bromance keduanya bersepeda mencari kincir angin atau latihan fisik saban subuh. Ke mana pula perginya ujaran klasik "Bros before hoes"?

Saat-saat terbaik Ted Lasso memang seperti itu. Sesepele Jamie mengajari Roy bersepeda, sesimpel figur garang macam Roy muncul mengenakan kaus tie-dye sembari Red Right Hand-nya Nick Cave diputar, sesederhana fakeout romansa Ted dan Rebecca (meskipun tampaknya banyak fan yang kecewa).

Titik-titik tertinggi Ted Lasso pastinya seindah episode Sunflowers (episode Amsterdam), ketika plot dipecah di mana sederet karakternya mencari dan menemukan indahnya hidup pada jalur masing-masing.

Kelewat Ramah, Kelewat Penuh

Episode dengan trope class trip di Amsterdam mengingatkan lagi mengapa kita mencintai Ted Lasso. Kehadirannya yang tepat di tengah season seolah menghadirkan momentum. Sayangnya, itu tak dijaga dengan baik.

Pasalnya, alur selepas Amsterdam tak melulu menanjak dan malah cenderung hit and miss. Secara keseluruhan, Ted Lasso musim ketiga initentu punya episode-episode mengesankan, tapi biasanya juga diselingi episode yang kurang menarik.

Ted Lasso selalu direncanakan untuk selesai dalam 3 musim. Jika bertahan terus pada formula musim pertamanya, ia tentu bakal terasa jalan di tempat. Namun, kebanyakan ekspansi yang dilakukan nyatanya malah kurang substansial pula tak berkesan. Hal ini justru bikin season ini terasa “kepenuhan”.

Ia terkesan jadi serial yang kelewat “ramah”, dalam konteks memberikan banyak porsi bagi karakter-karakternya. Ada tendensi untuk menampilkan titik-titik terendah dalam hidup dengan menampilkan lorong gelap sebelum lolos dan menempuh terang. Sayangnya, lorong gelap itu kelewat panjang.

Sejumlah konflik yang kepalang dirancang juga seolah wajib diselesaikan dengan damai dan penuh penebusan. Imbasnya, runtime jadi membengkak. Tengoklah empat episodenya berlangsung di atas satu jam lalu bandingkan dengan season 1 yang seluruh episodenya berkisar dalam setengah jam dan season 2 di mana episode terpanjangnya hanya 49 menit.

Keempuan para penulis serial dalam menciptakan suasana yang nyaman lantas jadi banyak berkurang efeknya. Namun sisi positifnya, “keramahan” yang sama menyediakan sejumlah callback maupun cameo dari karakter-karakter yang tampil barang sebentar dalam season-season sebelumnya.

Karakter Ted sendiri pada akhirnya berhenti "berlari dalam lingkaran". Dia kini tahu apa yang dia mau, bahkan sudah paham apa itu offside--jenis kedalaman yang paling dibutuhkan serial ini.

Di balik penulisannya, serial masih disokong elemen-elemen fundamental yang bikin ia mudah dicintai, berupa akting meyakinkan para aktornya dalam mengemban drama ataupun komedi, hingga pilihan soundtrack dan score yang digawangi Marcus Mumford dan Tom Howe yang dengan teliti menunjang setiap suasana dan situasinya.

Secara keseluruhan Ted Lasso masih cukup inspiratif. Tetap berlangsung percikan kejayaan di sana-sini, dengan konklusi di episode finale yang cukup memuaskan. Ia masih jadi judul pembeda di tengah kepungan serial TV yang jamak menempuh jalur yang lebih gelap pula pesimistis. Kendati untuk saya, impaknya tak lagi sama.

Ya, saya termasuk dalam golongan yang merasa “terselamatkan” oleh dua season terdahulunya yang standar kualitasnya bikin yakin bahwa jika pun ia “terjatuh”, tak bakal terperosok ke kategori tontonan yang buruk.

Berhenti di sini, ketika masih cukup tinggi, mestinya jadi keputusan tepat. Melanjutkan cerita dengan tetap mengusung judul Ted Lasso tampaknya bakal sulit dan mengada-ada. Karenyanya, misalkan ada spin-off berjudul Roy Kent, itu terdengar lebih masuk akal. Tentunya bila disertai ide-ide segar dan tetap ringkas tanpa menyasar sudut-sudut yang tak perlu didatangi.

Apapun itu, terima kasih sudah hadir, Ted Lasso. Terima kasih karenakau masih cukup menghibur dan pernah bikin percaya.

Editor: Fadrik Aziz Firdausi