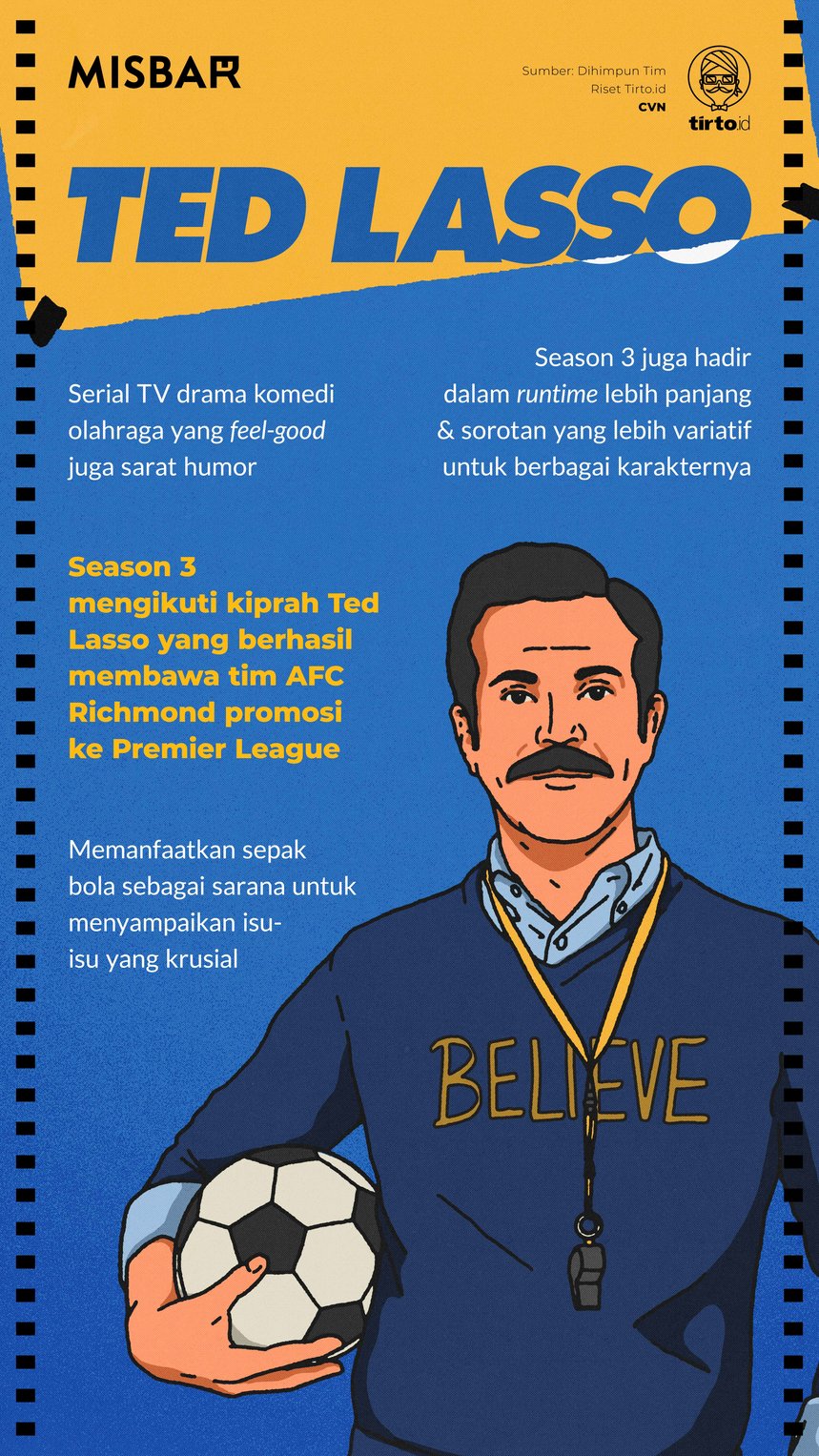

tirto.id - Bermula dari sekadar klip iklan pendek NBC pada 2013, Ted Lasso menjelma serial Apple TV+ yang paling banyak disaksikan. Dari skit promosi soal manajer asal Amerika Serikat dengan berbagai gegar budayanya saat melatih klub sepak bola di Inggris, ia jadi sebuah kronik manusia dengan segala perkembangannya. Ia hadir dalam penceritaan yang penuh nuansa, mulai humor, kesedihan, tapi juga sanggup menghangatkan jiwa.

Dikembangkan oleh Jason Sudeikis (juga pemeran Ted Lasso), Bill Lawrence, Brendan Hunt (Coach Beard), dan Joe Kelly, serial Ted Lasso tiba pada season ketiganya tahun ini. Konon, ini sekaligus menjadiseason terakhirnya dan tayang sejak Maret lalu.

AFC Richmond, klub dari kota kecil di London yang dilatih Ted, kini berlaga di strata tertinggi sepak bola Inggris, Premier League. Seluruh pengamat memprediksi tim berjuluk The Greyhoundsitu bakal kembali terdegradasi. Tidak melulu didasari aspek olahraga dan sentimen sebagai rival sekota, Richmond kini mendapati West Ham United sebagai nemesis, pihak antagonis dalam cerita.

Sebagai karakter, Ted Lasso adalah manajer sepak bola yang tak ortodoks dengan luapan referensi kultur pop Amerika yang acap kali luput dicerna publik Inggris. Dan dia masih tak begitu paham soal bidangnya sendiri, sepak bola. Namun untuk urusan man-management,dia bisa dikategorikan top dengan selalu tampil berkarisma dan tetap percaya diri mengakui ketakcakapannya di hadapan publik. Tanpa dirinya, tugas konferensi pers bakal ngawur ketika diserahkan pada Coach Beard ataupun Roy Kent (Brett Goldstein).

Di luar urusan kepelatihan dan positivismenya yang menular, Ted hanyalah laki-laki paruh baya yang uring-uringan lantaran jauh dari putranya dan ditambah mantan istri yang kini sudah move on.

Mood karakter utama yang demikian seakan tercermin di sepanjang season kali ini. Ia berayun antara kecerian dan lebih banyak kemuraman. Sebagai komparasi yang kontras, Ted Lasso menampilkan betapa kikuk dan “kelewat korporat” lingkungan kerja di tempat-tempat lain, di mana Nathan "Nate" Shelley (Nick Mohammed) dan Keeley Jones (Juno Temple) kini masing-masing bertugas.

Di season ini, Ted Lassopun tampak masih mempertahankan jiwanya: jalinan plot yang berangkat dari lika-liku hubungan antarmanusia di balik simbol klub-klub profesional. Ia masih menggunakan sepak bola sebagai kendaraan penghantar kisah manusia dan banyak isunya—yang kali ini terasa kelewat banyak.

Menghibur selagi Tetap Peka

Aspek sepak bola dalam Ted Lasso memang tak pernah begitu mendalam. Kita bisa memalingkan muka ketika pakaian para pemainnya tampak selalu bersih tanpa keringat. Atau mengabaikan keganjilan bahwa manajer dengan kinerja sebaik Nate tak diburu banyak klub dan malah jadi pelayan restoran seusai dipecat.

Di antara kekurangan teknis macam itu pun, serial ini masih tetap menggunakan sepak bola sebagai medium penyampaian pesan dan sorotan isu yang lebih krusial.

Kehadiran rekrutan anyar AFC Richmond, Zava (Maximilian Osinski) menjadi gamechanger pertama, baik harfiah maupun figuratif. Banyak mengambil inspirasi dari sosok Zlatan Ibrahimović, sang striker menjelma primadona baru dalam tim dan menggeser status kebintangan pemain nomor 9 mereka, Jamie Tartt (Phil Dunster).

Selain punya kelakuan yang agaknya lebih bisa ditoleransi ketimbang Zlatan, Zava pastinya juga lebih kocak. Kehadirannya pun barang sebentar menjadi penegas bahwa sepak bola adalah medium dalam serial ini.Ted Lasso tak begitu ngelotok soal taktik dan teknis sepak bola, tapi cukup mendalam soal falsafahnya: bekerja sama sebagai tim dan mencapai “langit” yang ingin dicapai tiap individu, bukan semata "for Zava".

Skema 4-5-1 yang diadopsi demi mengakomodasi Zava lantas ditinggalkan seusai sang bintang mendadak pensiun seenaknya. Formasi 4-4-2 pun kembali diterapkan. Ini lebih sesuai dengan karakteristik skuad Richmond—sekalian sebagai tribut untuk formasi yang lazim digunakan di Inggris berdekade lamanya.

Secara kebetulan, Ted Lasso seakan “meramalkan” bahwa Man City bakal menjuarai liga musim ini. Tak hanya itu, cerita Zava juga bertepatan dengan kabar pensiunnya Zlatan pada musim yang sama—meski hampir pasti dia tak beralih profesi jadi petani alpukat.

AFC Richmond pun kembali menjelma “keluarga” selepas kepergian sang bintang. Ini juga salah satu tema inti naratifnya. Kita bisa menengarai topik parenthood yang jamak dipaparkan dalam arc berbagai karakter, mulai dari Sam Obisanya hingga Roy dan keponakannya. Pun kian dipertegas dengan kemunculan mendadak Dottie Lasso, ibunya Ted.

Serial ini juga membicarakan isu kesehatan mental. Dr. Sharon Fieldstone memang tak lagi masuk jajaran karakter utama, tapi pengaruhnya tetap terasa—setidaknya masih kerap diungkit oleh Ted yang sesekali masih bergumul dengan kepanikan. Isu ini juga dipertajam tatkala digunakan untuk mengungkap alasan psikologis di balik performa para pemain Richmond.

Jangan lupa juga pada topik soal lingkar pertemanan sebagai support system. Skuad Richmond butuh waktu, tapi tetap dapat berfungsi normal tanpa Zava. Proses itu ditopang oleh polah dan eratnya hubungan mereka di luar lapangan. Hubungan interpersonal yang akrab rupanya cukup efektif menunjang performa di lapangan, juga jadi biang drama dan komedi. Begitupun aktifnya support group 'Diamond Dogs' yang selalu layak ditunggu.

Ted Lasso memanfaatkan sepak bola untuk berbicara lebih banyak tentang berbagai isu, entah itu terkait tema-tema utama tersebut ataupun sekadar soal iklim sepak bola itu sendiri.

Kisah pribadi para pemain seperti Colin Hughes (Billy Harris) jadi yang paling menonjol. Dalam penceritaan coming out-nyasebagai seorang gay, serial ini menyoroti beberapa isu sekaligus. Bukan hanya soal sulitnya menerima dan memublikasikan diri sebagai gay di dunia sepak bola yang sangat maskulin, tapi juga soal congor suporter yang abusif hingga pentingnya penerimaan dan dukungan dari rekan-rekan setim.

Itu merupakan segmen yang dieksekusi dengan jitu oleh para kreatorTed Lasso. Tanpa jadi terdengar preachy soal isu gender maupun identitas, dalam cerita yang dramatis lagi tetap membumi tanpa melodrama berlebihan. Mereka sepenuhnya sadar dengan sensitivitas isu tersebut, tapi juga sanggup menyetirnya ke arah komedi yang realistis antara Colin dan kapten tim Isaac McAdoo.

Untuk urusan fan yang abusif (isu tak berujung, baik di stadion lebih-lebih media sosial) juga ditekel berulang oleh serial ini. Tepatnya ketika Ted menggamit trio suporter langganan pub The Crown & Anchor untuk hadir menyaksikan sesi latihan.

Efeknya, mereka serta-merta jadi fan yang lebih sabar dan dewasa dalam menyikapi hasil buruk tim. Sebuah momen sederhana yang bisa dipandang sebagai teguran bagi entitas bisnis seperti klub sepak bola untuk kembali memanusiakan para fan, alih-alih memandang mereka semata sebagai target pengerukan profit.

Yang Tak Mendarat Sempurna

Selebihnya, Ted Lasso mencoba relevan dengan iklim sepak bola internasional terkini. Ia juga bisa menyentil soal tabloid-tabloid Inggris, seperti The Sun maupun Daily Mail, yang punya reputasi buruk untuk urusan kredibilitas, menyoroti kebijakan Pemerintah Inggris terhadap imigran dengan bekal amunisi banyaknya pemain asing di Richmond dan Premier League, hingga menjadi cermin untuk menguliti rasisnya media tatkala pemain kulit hitam bermain buruk.

Di balik komedi dan sifatnya yang wholesome, Ted Lasso cukup berani menyoroti realitas di balik kilau Premier League, menyasar pihak-pihak yang menjadikan realitas dunia tak seindah di Richmond.

Meski demikian,ada kalanya pula senggolan-senggolan semacam itu tak tepat sasaran. Misalnya, ini terjadi ketika Ted Lasso mencoba menyasar wacanaEuropean Super League (ESL) yang diusung beberapa tim terkaya-tersukses Eropa untuk menyusun liga mereka sendiri.

Pada satu sisi, isu ESL itu diperlukan untuk menjadikan karakter seperti Edwin Akufo kian membadut dalam naratifnya maupun industri sepak bola. Sayangnya, pidato presiden AFC Richmond Rebecca Welton (Hannah Waddingham) di rapat ESL ihwal “mengembalikan sepak bola ke publik” jadi terasa hambar.

Itu orasi yang mulia, terlebih untuk urusan akses fan dan tiket yang lebih murah. Itu juga momen yang tepat bagi karakter Rebecca yang akhirnya jatuh cinta pada klub yang dia miliki. Namun pada kenyataannya, AFC Richmond terang tak bakal diundang ke pertemuan klub-klub elite pendukung ESL. Lagi pula, bagi orang-orang terkaya dunia, sepak bola memang sejak lama telah jadi produk dan ia selalu hanya salah satu mainan mewah.

Sekilas, senggolan itu terlihat tepat sasaran, sampai disebutkan bahwa federasi sepak bola Nigeria menerima suap dari Akufo.

"Sikap" Ted Lasso lantas jadi kontradiktif. Ia menolak adanya kapitalisasi baru ala ESL, tapi tak mengatakan apa-apa soal akuntabilitas “penguasa sepak bola” saat ini, yakni para pengurus federasi sepak bola. Padahal, kabar korupnya pengurus federasi juga bukan benda baru di mana-mana.

Kontradiksi lain lantas menyusul. Pada satu momen, ketidaktahuan Ted soal sepak bola berujung pada rekan-rekannya yang menjelaskan bahwa Champions League (notabene liga yang hendak “digantikan” oleh ESL) berlangsung dan berkembang hanya untuk satu dan hanya satu alasan: uang.

Ini patut disayangkan lantaranTed Lasso biasanya lebih akurat dalam bersikap. Apakah Ted Lasso memang menyasar siapa saja hanya demi komedi? Atau yang lebih mungkin, apakah inkonsistensi dalam mengambil sikap ini muncul lantaran kurangnya riset dalam mendalami isu?

Bagaimanapun, serial ini—mulanya—hanya kisah seputar manajer yang di balik kepositifannya juga tak ragu menampilkan kerentanan. Dia penuh kelemahan dan kebingungan untuk berdiri tegak di ranah yang sangat berpotensi jadi toksik dengan segala tribalisme dan cengkeraman bisnis (Ya, karakter Ted Lasso sendiri setidaknya masih terjaga dan layak diikuti progresnya).

Namun, cukuplah Ted Lasso yang kebingungan, bukan serialTed Lasso. Ia mestinya lebih berfokus pada kekuatannya sendiri, menjadikan kisah underdog yang feel-good, menyusun rangkaian hubungan antarpribadi bagaikan “gol” pertemanan, lebih memusatkan energi untuk menyajikan tontonan yang tetap memikat. Sialnya, kali ini ia tak sukses-sukses amat.

Editor: Fadrik Aziz Firdausi