tirto.id - “Di dinding-dinding gua di Altamira di Spanyol,” tulis Natalie M. Kalmus dalam Color Consciousness (1935), “ditemukan lukisan-lukisan Paleolitik berusia ribuan tahun silam yang sangat berani, menggunakan tiga warna--yang dihasilkan dari ekstraksi tanah liat, oker, serta pigmen hitam.”

Kalmus, perempuan yang namanya terpampang di lebih dari 400 kredit film Hollywood era 1930-an, menuturkan bahwa pada lukisan-lukisan yang ditemukan di Altamira itu, "seniman ingin menunjukkan gerak melalui warna”. Karena itulah, bagi Kalmus, film sebagai karya seni yang utuh dan menyampaikan pesan/cerita pada khalayak, juga harus memanfaatkan warna, bukan sekadar hitam-putih.

“Film berwarna,” demikian Kalmus, “menghasilkan realisme yang lebih lengkap bagi sebuah film.”

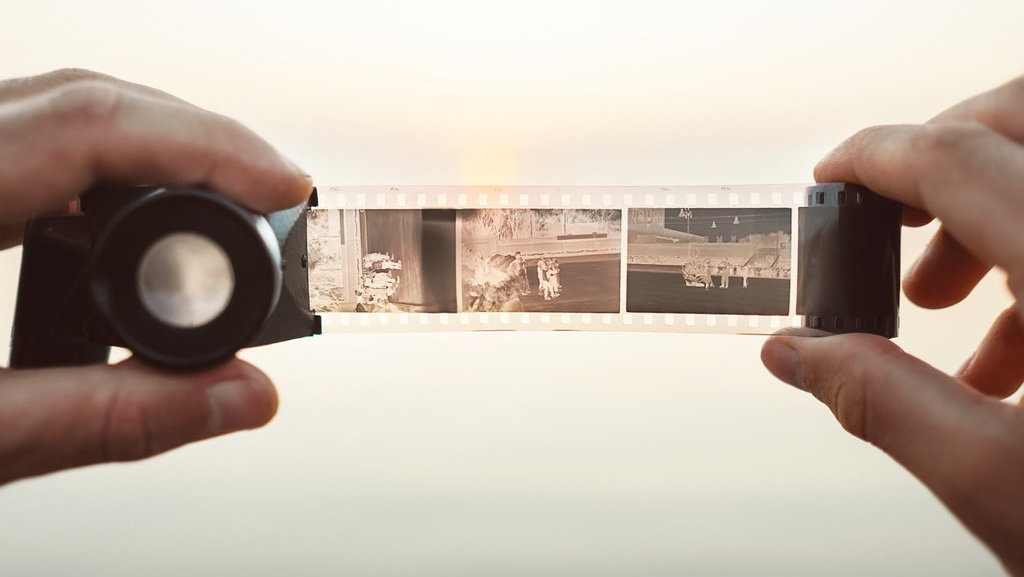

Kalmus tentu saja benar. Film berwarna lebih menarik dibandingkan hitam-putih. Sayangnya, sejarah dunia fotografi (termasuk film, yang tak lain adalah gambar bergerak) pernah tidak menghasilkan realisme melalui warna. Di era kejayaan fotografi berbasis film seluloid, fotografi punya masalah keragaman warna, khususnya menyangkut warna kulit, khususnya kulit hitam.

Film Seluloid yang Rasis Terhadap Kulit Hitam

“Saat itu saya berumur 12 tahun dan sedang membolak-balik halaman album foto,” ungkap Syreeta McFadden dalam tulisannya di BuzzFeed News, kompartemen lain dari BuzzFeed yang berupaya melahirkan jurnalisme berkualitas. “Ingatan saya tentang peristiwa-peristiwa yang terekam dalam foto-foto di album itu tiba-tiba memudar. Alasannya, dalam beberapa foto kulit saya berwarna cokelat lumpur dan di foto lain kulit saya berwarna biru kehitam-hitaman,” kisah McFadden.

McFadden menunjukkan foto lain dalam album yang sama ke seorang teman. Sang kawan berkomentar bahwa kulit McFadden “terlihat seperti arang”.

Dalam laporannya berjudul “Color Film Was Built For White People. Here's What It Did To Dark Skin" (2015), Vox menuturkan bahwa selama puluhan tahun, "film berwarna yang tersedia untuk konsumen di pasaran dibuat untuk orang kulit putih”. Alasannya sederhana, bahan kimia untuk memproses film tidak sesempurna material yang dipakai hari ini.

Kala itu, bahkan hingga awal dekade 1990-an, bahan kimia yang melapisi film tidak cukup menangkap keragaman warna kulit. Secara umum film berwarna memiliki tiga lapisan sensitif cahaya untuk menangkap cahaya, yakni biru, hijau, dan merah--kemudian dikenal sebagai Red, Green, Blue (RGB). Tiga warna ini merupakan warna dasar yang jika dicampur-adukkan satu sama lain akan menghasilkan warna-warna lain. Untuk menciptakan warna lain, orang yang memproses film seluloid wajib menentukan “patokan” untuk melakukan color correction--bahwa warna yang dihasilkan dalam proses kimiawi itu benar dengan kenyataan.

Dalam buku klasik White: Essays on Race and Culture, ilmuwan pengkaji film Richard Dyer menyatakan bahwa dalam sejarah fotografi, mendapatkan foto yang tepat--atau yang sesuai dengan kenyataan--sama artinya dengan memotret sesuai citraan manusia secara umum. Masalahnya, fotografi lahir di dunia Barat dan negara-negara Barat adalah dunia yang didominasi orang-orang kulit putih. Akhirnya, gambaran manusia pada umumnya merujuk kepada diri orang-orang kulit putih.

Hal ini kelak menjadi masalah di berbagai media yang menggunakan fotografi. Susan Goldberg, pemimpin redaksi National Geographic, misalnya, pernah meminta maaf untuk perkara rasisme fotografi ini dalam sebuah edisi. Mewakili majalah legendaris itu, ia minta maafkarena berperilaku rasis di masa lalu, dan menyatakan bahwa pada banyak kasus, ketika peneliti/penulis/fotografer diterjunkan ke wilayah-wilayah terpencil dan bertemu dengan penduduk lokal, “majalah National Geographic sering memuat foto-foto warga setempat yang ‘tidak beradab’ yang tampaknya terpesona oleh teknologi (kamera) orang Barat yang ‘beradab’.”

Ketika John Edwin Mason, profesor sejarah fotografi pada University of Virginia, diminta National Geographic untuk menelaah arsip-arsip penerbitan mereka, Mason “menemukan bahwa sampai dekade 1970-an National Geographic mengabaikan orang-orang kulit berwarna yang tinggal di Amerika Serikat, dan jarang mengakui keberadaan mereka". National Geographic juga menggambarkan orang ‘pribumi’ di tempat lain sebagai sosok eksotik, tidak berpakaian, pencari kesenangan, dan kaum biadab yang belum tersentuh peradaban.” Singkat kata, National Geographic di masa lalu mendorong pembacanya untuk tetap setia pada stereotip yang tertanam dalam budaya kulit putih.

Ketika pada 1916 cerita tentang suku Aborigin muncul di National Geographic, majalah itu menyebut bahwa orang-orang (Aborigin) Blackfellows di Australia Selatan sebagai sekumpulan orang “liar” dan “berperingkat paling rendah” dalam kecerdasan semua manusia.

Citra manusia yang dianggap umum di Barat, alias yang hanya berpatokan pada orang-orang kulit putih, juga merasuk ke pewarnaan foto. Maka, foto (berwarna) yang dianggap setia pada kenyataan lebih dari separuh abad ke-20 adalah foto yang mengakomodasi citra diri orang-orang berkulit putih. Ketika film seluloid secara mendasar hanya mengakomodasi biru-hijau-merah, Shirley Card pun lahir sebagai patokan pemroses film seluloid untuk menghasilkan warna lain--warna yang tepat, atau warna yang mengakomodasi kulit putih.

Buntut Shirley Card

Shirley Card adalah kartu panduan untuk melakukan color correction atau penyelarasan warna yang diciptakan Eastman Kodak pada pertengahan dekade 1940-an. Termuat dalam namanya, Shirley merupakan karyawan perempuan Eastman Kodak, yang berkulit putih. Bagi Kodak, Shirley adalah “normal”. Maka, bagi pemroses film seluloid di laboratorium kulit Shirley yang berwarna putih itu menjadi patokan bagi foto yang hendak diproses. Meski foto yang diproses memuat citra orang-orang kulit berwarna, para pemroses di laboratorium akan menjadikan Shirley patokan warna kulit yang tampil di foto.

Jika melihat kembali laporan Vox, subjek dengan warna kulit yang lebih gelap (kulit hitam) tidak akan terlihat detail wajahnya. Yang terlihat jelas adalah bagian putih pada mata dan gigi.

Lorna Roth, dalam “Looking at Shirley, the Ultimate Norm: Colour Balance, Image Technologies, and Cognitive Equity” (2019) menegaskan bahwa melalui Shirley Card, fotografi menyatakan semua kulit yang terpotret berwarna putih. Padahal, menurut Roth, “emulsi film pada awalnya dapat dirancang dengan lebih sensitif terhadap rangkaian warna kulit, seperti kuning, coklat, dan kemerahan, tetapi proses perancangan emulsi yang mengakomodasi segala warna kulit harus dimotivasi oleh pengakuan.”

Pada akhirnya Kodak tidak hanya menciptakan Shirley Card, dengan perempuan kulit putih sebagai patokan. Pada pertengahan 1990-an, Kodak akhirnya merilis “Shirley” dalam ragam warna kulit, seperti hitam dan Asia. Selain itu, Kodak pun merilis Kodak Gold Max, film seluloid yang dapat menangkap warna dengan lebih sensitif sehingga bisa mengakomodasi orang-orang kulit hitam.

Sarah Lewis, dalam paparannya di The New York Times, mengisahkan bahwa meskipun Kodak akhirnya sadar atas kekeliruan warna kulit pada Shirley Card, kesadaran itu bukan lahir dari pudarnya stereotip. Earl Kage, mantan manajer divisi riset dan kepala Color Photo Studios Kodak, mengakui sekitar dekade 1960-an dan 1970-an Kodak sering menerima keluhan dari perusahaan cokelat dan furnitur. Perusahaan-perusahaan ini mengeluhkan warna cokelat dan furnitur yang dipotret untuk keperluan iklan ternyata menghasilkan foto dengan warna yang keliru.

Eastman Kodak meluncurkan produk Kodak Gold Max dengan dengan embel-embel: “Mampu memotret detail kuda hitam dalam cahaya rendah”.

Editor: Windu Jusuf

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id