tirto.id - Lebih dari satu dekade berkecimpung di skena musik lokal ternyata bikin Gisella Swaragita sadar: aktivitas ini tak dapat dijadikan pegangan untuk membangun masa depan. Alasannya beragam, tapi setidaknya dapat dibungkus ke dalam satu kesimpulan: ekosistem musik lokal belum cukup terbangun—juga ramah—kepada para musisinya.

Ini termasuk ketika bicara soal perkembangan teknologi seiring berjalannya waktu. Layanan streaming, ambil contoh, kerap digadang-gadang menjadi jawaban atas segala sengkarut permasalahan yang melanda musisi. Sayang, sampai sejauh ini, alih-alih memberi jalan keluar, keberadaan layanan streaming justru menempatkan musisi pada situasi terjepit.

Gisella sudah aktif sejak 2007 silam, berkarya di banyak band seperti The Frankenstone, Summer in Vienna, dan Seahoarse. Di luar itu, ia turut pula dalam beberapa side project, salah satunya menjadi penyanyi latar ketika Melancholic Bitch menyelenggarakan acara peluncuran album NKKBS Bagian Pertama (2017).

Ia juga karib dengan layanan macam Spotify. Karya yang ia buat bersama Seahoarse, Magical Objects, sudah nangkring di kanal Spotify dari 2017 silam. Namun, ia memberi pengakuan, fee hasil stream yang diperoleh “masih sangat jauh dari kata maksimal.”

“Aku punya kredit namaku di tiga band berbeda sejak 2007. Bandku yang masuk Spotify baru Seahoarse. Aku lupa dapat berapa pastinya, tapi yang jelas kecil banget,” katanya kepada reporter Tirto, Rabu (18/8/2021) via sambungan telepon.

Yang bikin miris lagi, Gisella menambahkan, di balik pembagian upah yang kecil itu, Spotify menjadi layanan streaming yang banyak digunakan penikmat musik kiwari.

“Itu enggak adil dan tidak bisa diandalkan untuk musisi di luar kaliber jutaan pendengar,” ujarnya. “Spotify, sih, kayak kepalsuan [di] sosial media, ya. Kasih awareness, tapi nggak kasih kamu duit.”

Pengalaman serupa dirasakan juga oleh Yudhistira Agato, gitaris band Vague dan Jirapah, dua-duanya berasal dari Jakarta. Berjarak sekitar satu tahun selepas album Vague, Footsteps (2014), dimasukkan ke Spotify, sebuah pemberitahuan masuk ke email-nya, memberi kabar bahwa mereka memperoleh ongkos sebesar Rp600 ribu.

“Lumayan kaget, sih. Karena [uang segitu] kayak setara jual 20 CD di waktu yang enggak lama,” ucapnya, terkekeh. “Padahal itu udah setahun [di Spotify], tapi cuma dapat segitu doang.”

Sejak saat itu, Yudhis, panggilan akrabnya, berusaha untuk tak berekspektasi apa-apa dengan layanan streaming macam Spotify.

Apa yang dialami Gisella maupun Yudhis merupakan segelintir contoh kecil betapa layanan streaming musik seperti Spotify masih meninggalkan masalah yang cukup pelik, jika tidak bisa disebut sebagai ketidakadilan.

Pertumbuhan Pesat, Tetapi Pelit

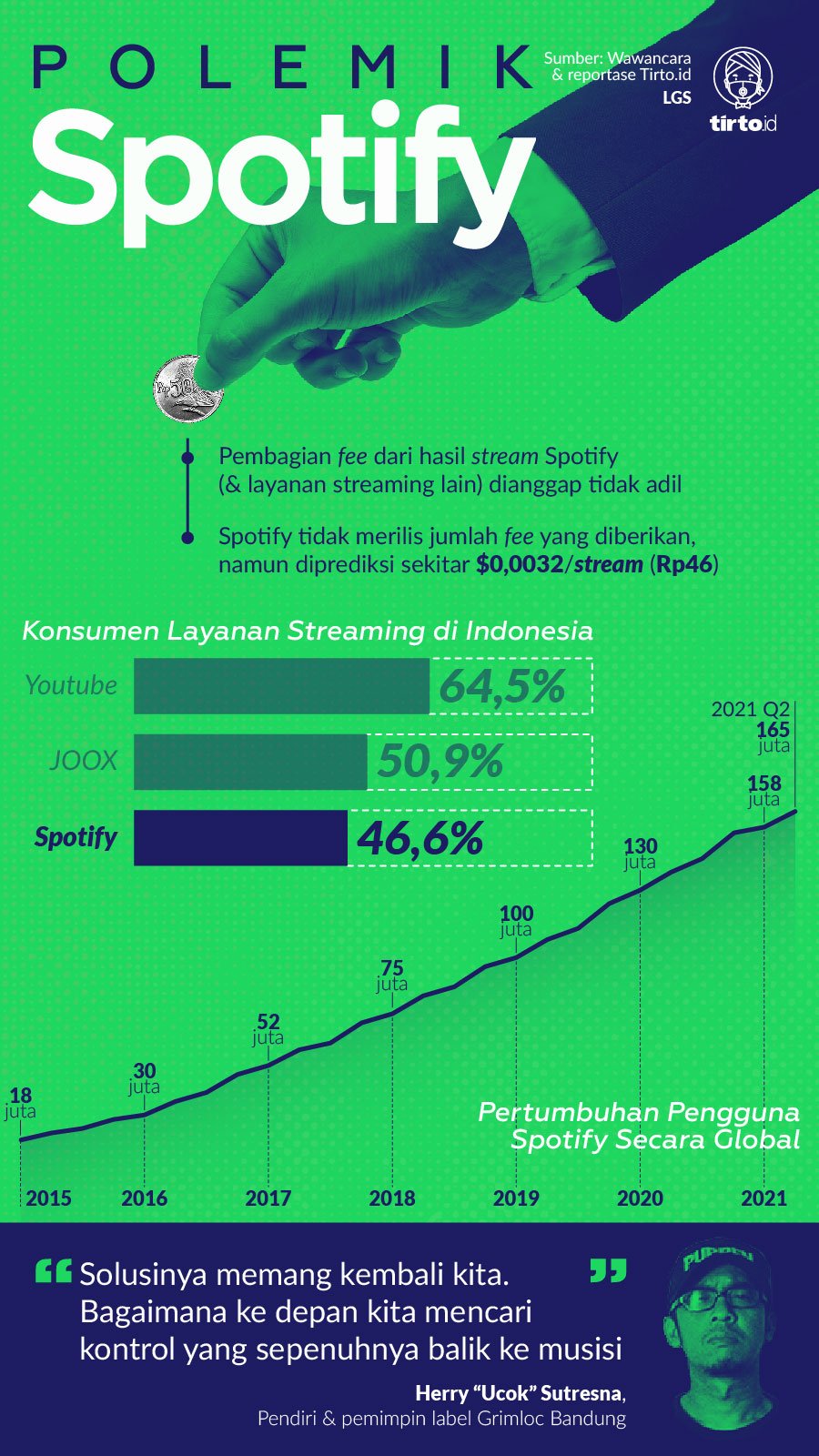

Kendati tak pernah terbuka kepada publik, jika ditaksir, Spotify rata-rata hanya memberi 0,0032 dolar Amerika Serikat (AS) per stream.

Layanan streaming lainnya tak jauh lebih baik. Apple Music diperkirakan cuma memberi 0,0056 dolar AS per stream kepada musisi. Google Play Music senilai 0,0055 dolar AS per stream. Kemudian Amazon 0,01196 dolar AS, Tidal di angka 0,00989 dolar AS, serta YouTube rata-rata 0,00802 dolar AS. Semua punya kesamaan: kurang dari satu dolar.

Artinya, bila Anda ingin mengumpulkan satu dolar, minimal lagu di Spotify harus diputar sebanyak lebih dari 200 kali. Dan yang perlu diperhatikan dengan seksama: angka fee tersebut tidak semuanya masuk ke kantong musisi, melainkan dibagi pula ke distributor maupun label.

Kendati kikir, tak bisa dipungkiri Spotify masih jadi platform favorit anak muda mengakses musik. Musisi jelas ingin mengambil ceruk pasar tersebut, berebut kue di tengah lautan jenis musik.

Layanan Spotify merupakan salah satu kanal streaming yang laris dipakai di Indonesia. Data menyebut bahwa mereka dipakai sekitar 46,6 persen konsumen di Indonesia, di belakang JOOX (50,9 persen) serta YouTube (64,5 persen).

Di Indonesia, menurut riset Center for Digital Society (CfDS) Fisipol UGM, jumlah stream di Spotify dapat menyentuh angka 81 juta per minggu. Temuan ini dipublikasikan pada 2019 serta diperoleh dari analisa terhadap streaming lagu Top 200 setiap minggu, dari Desember 2016 hingga Agustus 2019. Hampir 84 persen pengguna adalah kelompok usia muda, terbentang dari usia 15 sampai 34 tahun.

Secara global, pada 2019, misalnya, pengguna layanan streaming yang memilih Spotify sebesar 35 persen, mengungguli Apple Music (19 persen), Amazon (15 persen), serta Tencent (11 persen).

Apabila diurai lebih jauh, angka pengguna Spotify secara global konsisten naik sejak kuartal pertama 2015 sampai kuartal kedua 2021. Hanya dalam kurun waktu sekira enam tahun, lonjakannya cukup signifikan: dari 18 juta menjadi 165 juta. Pencapaian itu berbanding lurus dengan pendapatan yang mereka terima. Tercatat per 31 Desember 2020, Spotify berhasil mengumpulkan pundi-pundi sebesar 7,88 miliar euro.

Sepanjang kuartal pertama 2020 hingga kuartal pertama 2021, mereka menambah 27 juta pengguna baru, lebih banyak ketimbang layanan streaming mana pun. Sementara layanan streaming global tumbuh sebesar 19,9 persen—setara dengan 13,4 miliar euro year-on-year.

Herry “Ucok” Sutresna, salah seorang pendiri kolektif Grimloc Bandung, adalah salah satu yang sedang berupaya lepas dari Spotify. Ia mengatakan bahwa semua rilisan Grimloc, yang diunggah sejak 2017, bakal ditarik bertahap dari Spotify.

“Kemarin waktu memutuskan masuk ke Spotify, kami sedang proses belajar, belajar teknologi karena kami bisa dibilang generasi gelap soal itu. Tapi, setelahnya, dipikir-pikir dan dijalani, kok, rasanya enggak adil juga, ya?”, paparnya kepada reporterTirto.

“Trigger-nya adalah selain soal perkara teknis, saya baca dari media luar yang menyebut bahwa Spotify hadir bukan untuk menyelesaikan persoalan royalti, melainkan untuk memecahkan masalah copyright,” tambahnya.

Hitung-hitungan Ucok, selama 2017 hingga 2021, Grimloc hanya bisa menjaring pendapatan dari layanan streaming—di semua kanal—sebesar 1.000 dolar AS. Itu pun dengan syarat bahwa fee baru dapat ditarik setelah terkumpul 500 dolar AS terlebih dahulu. Dari keseluruhan layanan streaming yang Grimloc jajaki, Spotify cuma menyumbang sekitar 20 sampai 25 persen dari total pendapatan.

“Padahal, secara stream, [di Spotify] itu dua kali iTunes. Poinnya adalah bahwa Spotify [menyumbang fee] kecil banget,” tegasnya.

Reporter Tirto sudah berupaya meminta konfirmasi ke Spotify sehubungan dengan isu ini. Upaya pertama, menghubungi perwakilan Spotify Indonesia, yang ternyata tidak punya kewenangan untuk menjawab pertanyaan dari media. Kemudian kami, diarahkan untuk menghubungi Spotify Asia yang bermarkas di Singapura. Namun sampai naskah ini tayang, belum ada respons.

Mencari Kontrol Atas Karya

Isu fee dari layanan streaming ini kian menambah panjang masalah dalam ekosistem musik lokal, yang sebelumnya sudah lebih dulu diisi oleh problem infrastruktur yang minim, perlindungan hak cipta yang tidak memadai, sampai urusan royalti yang seringkali berakhir tanpa solusi memuaskan. Benang merahnya: musisi menjadi pihak yang tersudutkan.

Situasinya, mungkin, tak akan pelik bila musisi bersangkutan memiliki “jaring finansial” lainnya, seperti kerja kantoran hingga proyek bikin scoring untuk klien dan film. Atau, jumlah stream yang dihasilkan mencapai jutaan serta jatah konser tak berkurang meski pandemi belum memperlihatkan tanda-tanda bakal berakhir dalam waktu cepat.

Akan tetapi, sekali lagi, tidak semua musisi punya banyak pilihan. Konser belum berjalan, fee dari streaming pun tak maksimal.

“Solusinya memang kembali kita. Bagaimana ke depan kita mencari kontrol yang sepenuhnya balik ke musisi,” ujar Ucok.

Untuk Yudhis, di tengah keterbatasan ini, ia berharap kultur militansi maupun loyalitas terhadap musisi lokal—beserta karyanya—bisa terbentuk. Caranya mudah. Ketika penikmat musik menyukai karya dari band tertentu, maka beli album dan merchandise yang dijual mereka.

“Karena dengan uang itu mereka bisa bertahan. Karena uang itu juga yang akhirnya diputar untuk berbagai kebutuhan,” terangnya. “Karena bagi band-band arus pinggir, model streaming kayak sekarang enggak bisa diandalkan.”

Alternatif yang Lebih Manusiawi

Lantas pertanyaannya, bagaimana agar musisi dapat meraup keadilan untuk terus berkarya?

Selalu ada pilihan—meski tak banyak—di tengah situasi yang tak ideal. Bandcamp, situs musik yang berdiri sejak 2008, yang populer dengan predikat perpustakaan musik para hipster, bisa jadi alfternatif.

Kehadiran Bandcamp dinilai berpihak pada musisi. Salah satu bentuk keberpihakannya yakni memberikan bagi hasil dari penjualan CD sampai merchandise secara daring lebih besar kepada musisi. Sebanyak 82 persen masuk ke kantong musisi bersangkutan, dan sisanya menjadi milik Bandcamp.

“Di Bandcamp, musisi punya otonomi untuk menentukan harganya sendiri. Pembagian fee-nya pun lebih banyak ke musisi. Ini lumayan banget. Jadi memotivasi untuk setiap band memasang harga jual terbaik dari karya-karya mereka,” ungkap Yudhis.

Eksistensi Bandcamp kian terasa relevan kala pandemi. Awal Maret 2020, Bandcamp meluncurkan inisiatif bernama “Bandcamp Fridays,” yang intinya kurang lebih seperti ini: sebulan sekali, setiap Jumat, fee dari transaksi akan masuk 100 persen ke kantong musisi. Tujuannya adalah membantu musisi yang terdampak pandemi.

Taktik Bandcamp terbukti ampuh—dan menuai banyak apresiasi dari berbagai pihak. Program “Bandcamp Fridays” berhasil mengumpulkan lebih dari 100 juta dolar AS sepanjang 2020. Prestasi itu membikin Bandcamp tak perlu pikir dua kali untuk memperpanjang masa “Bandcamp Fridays” hingga 2021.

Di kancah musik lokal sendiri juga lahir inisiatif yang tak jauh berbeda dari Bandcamp, yang wajahnya dapat disimak lewat Store Front. Konsep Store Front adalah toko musik yang menjembatani antara musisi dan pembeli secara daring. Store Front didirikan oleh lima anak muda ibu kota pada September 2020, serta setidaknya punya tiga misi yang termaktub dalam sebuah manifesto.

“Distribusi kekayaan, transparansi, serta miliki musik kamu sendiri,” ujar Argia Adhidhanendra, salah satu pendiri Store Front, kepada reporter Tirto. “Karena selama ini kami sudah banyak dengar cerita soal pembagian fee ke musisi yang enggak adil, selain juga tidak adanya transparansi dari label maupun distributor soal pendapatan ke musisi.”

Distribusi kekayaan, menurut Argia, didasarkan pada mekanisme di Store Front yang pembagiannya fee-nya 90 persen dialokasikan untuk musisi. Lalu soal transparansi, Argia menjamin bahwa setiap pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan Store Front akan dipublikasikan sebulan sekali melalui laporan keuangan, yang nantinya di-share di media sosial.

“Dan yang ketiga, terakhir, kami menyediakan proses pembelian atau pembayaran yang friendly kepada pengguna. Cukup bayar pakai Gopay, lo bisa dapetin lagu atau album yang lo mau,” tambahnya.

Dari yang semula hanya merilis satu rilisan pada awal kemunculan, saat ini, Argia menjelaskan, Store Front telah menampung lebih dari 100 katalog—semua dalam posisi siap unduh. Total uang yang berhasil dikumpulkan Store Front hampir Rp90 juta, di mana lebih dari Rp60 juta di antaranya langsung masuk ke pendapatan musisi.

“Musisi nggak kehilangan apa pun ketika memasukkan karyanya ke Store Front, dan hopefully gain something,” jawabnya. “Kami harap bisa tumbuh organik, selain juga maintain purity sama-sama dengan pelaku di scene.”

Sebagai Platform Promosi

Meski dianggap tidak adil dalam memberi fee hasil streaming kepada musisi, kedigdayaan Spotify sulit untuk dikikis. Salah satu penyebabnya, Spotify senantiasa berupaya untuk terus tetap dekat dengan pengguna, menurut Indra Menus, salah seorang motor penggerak kancah independen Yogyakarta.

“Mereka bikin aplikasi yang friendly ke pengguna. Lagu-lagunya bisa di-share di media sosial. Ada banyak fitur dan sebagainya. Anak-anak muda yang ngelihat itu kemungkinan jadi tertarik. Gimmick ini yang bikin mereka laku,” ungkap sosok yang besar lewat gelaran Jogja Noise Bombing ini kepada reporter Tirto.

Itu dari sisi konsumen. Sedangkan dari sisi musisi, isu fee yang tidak adil ini tak menutup fakta bahwa untuk banyak pihak, Spotify masih diandalkan guna menyebarluaskan karya-karya yang ada.

“Ada musisi yang beranggapan bahwa di Spotify itu bukan buat cari duit, tapi promosi. Istilah lainnya, di situ naruh karya,” ujar Gisella.

“Di Spotify memang reach-nya positif karena orang-orang banyak yang pakai. Itu yang juga dikejar banyak musisi, terutama di sidestream,” kata Yudhis.

Penulis: Faisal Irfani

Editor: Adi Renaldi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id