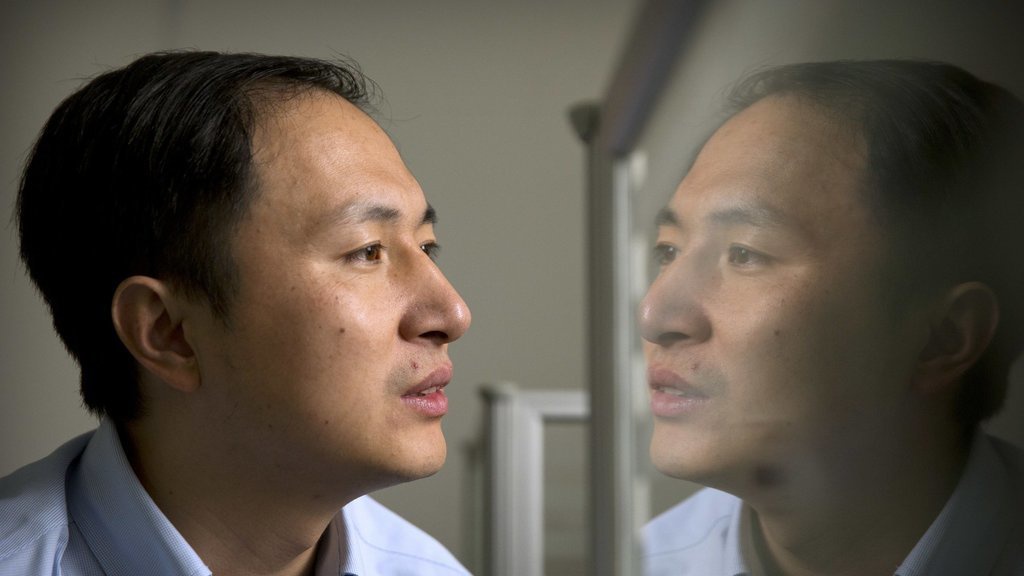

tirto.id - Usai bikin gempar dunia ilmiah sepekan belakangan, Kamis (29/11/2018) lalu Pemerintah Cina akhirnya menyatakan bahwa riset He Jiankui, seorang ilmuwan yang mengklaim berhasil menciptakan bayi rekayasa genetika pertama di dunia, adalah pelanggaran hukum. Pemerintah Cina sekaligus menyerukan penghentian semua kegiatan riset terkait.

“Insiden rekayasa genetik yang bahkan sampai dilaporkan terang-terangan oleh media sudah jelas melanggar Undang-Undang serta peraturan yang relevan di Cina. Ini juga telah melanggar garis batas etika yang dianut komunitas akademik,” ujar Wakil Menteri Sains dan Teknologi Cina Xu Nanping seperti diwartakan The Guardian.

William Hurlbut, ahli bioetika dari Stanford University yang sudah menjalin korespondensi dengan Jiankui selama hampir setahun terakhir mengaku tidak kaget dengan capaian Jiankui. Meski begitu, ia mengakui pula bahwa riset sejawatnya itu melebihi perkiraannya.

“Saya tahu bahwa ini adalah tujuan jangka panjangnya. Yang tak saya duga dia jadi begitu sembrono. Saya khawatir antusiasmenya yang tinggi membuatnya melangkah terlalu cepat. Tapi sekarang pintu telah terbuka dan tak akan tertutup lagi,” kata Hurlbut.

Sebelumnya, kepada Associated PressJiankui mengatakan tujuannya melakukan pengeditan embrio—yang kemudian lahir sebagai anak kembar beberapa minggu lalu—bukanlah untuk menyembuhkan atau mencegah penyakit turunan, tetapi untuk memberi anak-anak itu kemampuan melawan infeksi HIV.

Perlu diketahui, ayah bayi kembar itu adalah pengidap AIDS. Memiliki anak—yang akan mewarisi penyakit sang ayah—adalah masalah besar bagi kedua orang tuanya. Dan lagi, menurut Jiankui, orang-orang seperti mereka di negara-negara berkembang sering mengalami diskriminasi. Jiankui mengaku itulah dorongan terbesarnya untuk melakukan rekayasa genetik terhadap embrio bayi kembar itu.

“Saya merasakan tanggung jawab besar, bukan hanya karena ini adalah yang pertama, tapi juga bakal jadi sebuah contoh. Biar masyarakat yang memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya (dalam hal mengizinkan atau melarang sains semacam itu),” katanya.

Pekerjaan Jiankui itu kemudian dipresentasikan dalam forum International Conference on Genome Editing di Hong Kong. Kontan, klaim peneliti yang meraih PhD bidang fisika di Universitas Rice, AS, ini memancing perdebatan sengit di kalangan komunitas ilmiah. Para ahli genetika meragukannya. Bagi sebagian lainnya, apa yang dikerjakan Jiankui mengingatkan mereka pada praktik eugenika yang pernah mekar pada paruh pertama abad ke-20.

Apa itu Eugenika?

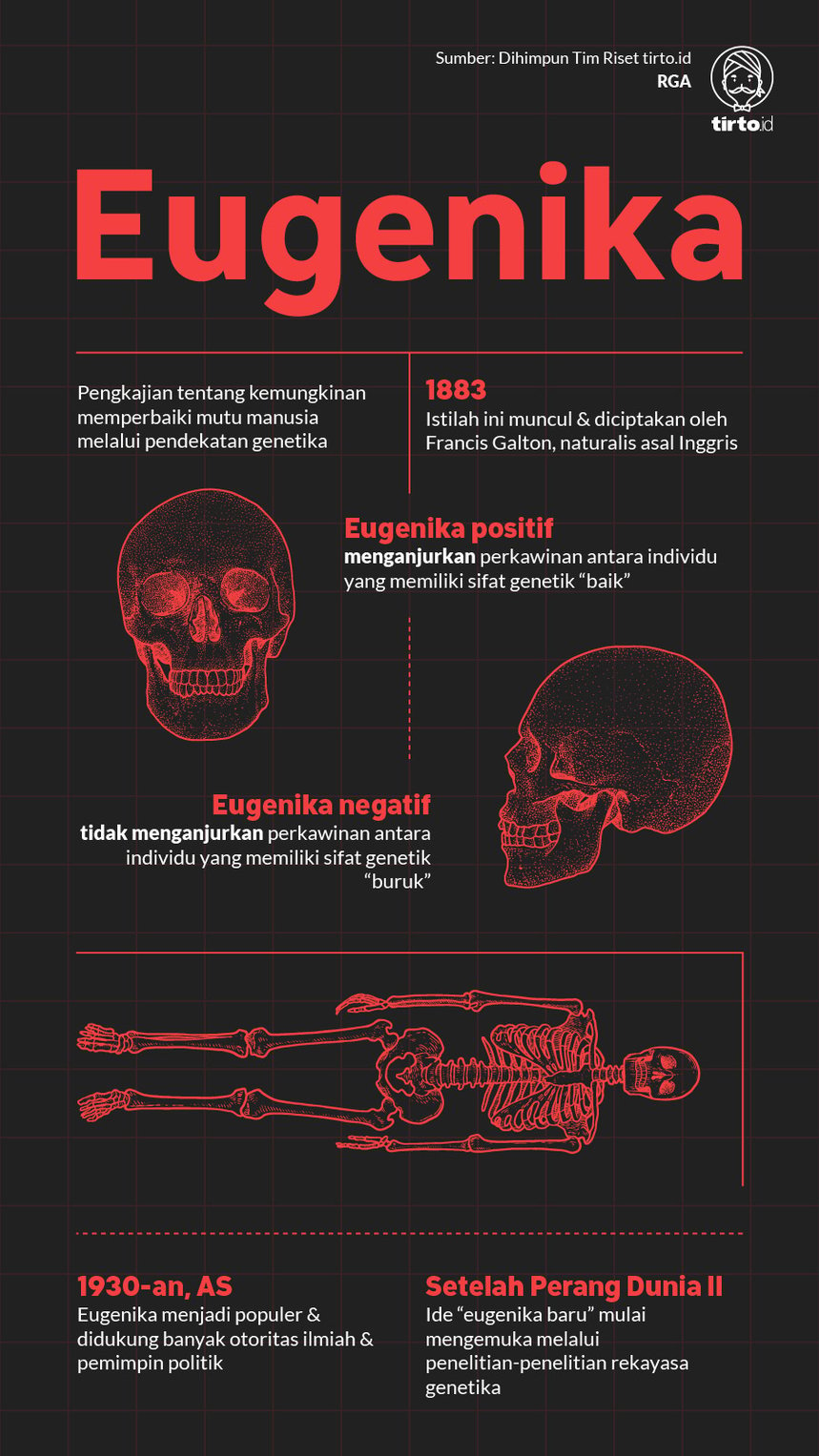

Arti harafiah eugenika atau eugenics dalam bahasa Inggris adalah “makhluk yang baik”. Eugenika adalah suatu konsep tentang upaya memperbaiki mutu spesies manusia dengan perkawinan selektif di antara orang-orang dengan ciri-ciri genetik tertentu yang dianggap bagus.

Konsep ini lalu berkembang dalam dua derivasi. Pertama, eugenika positif yang menganjurkan perkawinan di antara individu yang memiliki sifat genetik “baik”. Kedua, eugenika negatif yang melarang perkawinan di antara individu yang memiliki sifat genetik “buruk”.

Konsep eugenika diperkirakan telah ada sejak masa Yunani kuna. Begawan Plato kemungkinan adalah orang pertama yang memikirkan gagasan ini. Plato dalam karya Republic, sebut Ensiklopedia Britannica, menulis tentang pembentukan masyarakat unggul melalui perkawinan di antara warga kelas elite Yunani. Setelahnya, ada filsuf dan penyair Italia Tommaso Campanella yang menyebut tentang komunitas utopis di mana hanya kelas elitenya saja yang boleh bereproduksi dalam City of the Sun (1623).

Meski gagasannya telah lama dikenal, istilah eugenika sendiri baru dikenal pada akhir abad ke-19. Istilah eugenics muncul dalam buku Inquiries into Human Faculty and Its Development karya sarjana Inggris Sir Francis Galton yang terbit pada 1883. Namanya kemudian selalu dinisbahkan sebagai pemula gerakan eugenika global.

Eugenika lalu mendapat pijakan ilmiah berkat penemuan kembali berkas penelitian saintis Gregor Mendel pada 1900. Setelah 35 tahun sebelumnya, Mendel menemukan hukum-hukum dasar hereditas setelah meneliti tanaman kacang polong. Eksperimen bapak genetika modern ini menunjukkan bahwa ciri-ciri fisik individu adalah hasil dari kombinasi ciri-ciri induknya dan bersifat herediter.

Karenanya, dalam perkembangan awalnya, para pendukung eugenika menganggap bahwa masyarakat unggul dapat tercipta melalui perkawinan selektif. Sejak itu eugenika dikembangkan jadi studi ilmiah yang serius yang melibatkan ahli biologi dan ilmuwan sosial. Galton sendiri kemudian menyediakan beasiswa dan mendirikan program studi eugenika di University College, London, pada 1904.

Sejarah Gelap

Meski lahir dan pertama kali dikembangkan di Inggris, eugenika justru tumbuh lebih subur di Amerika Serikat pada awal 1900-an. Tokohnya yang terkenal adalah Charles Davenport. Ia pernah melakukan riset silsilah terhadap banyak keluarga di AS dan mendapati bahwa beberapa kondisi fisik dan psikis tertentu bersifat herediter.

Latar belakang ini kemudian menjadi penentu perkembangan eugenika ke jalur yang lebih “gelap”. Pada 1910, Davenport mendirikan Eugenics Record Office (ERO), yang berkantor di Cold Spring Harbor Laboratory di Long Island, New York. Pada 1927, ERO mulai mengkampanyekan eugenika dengan slogan “meningkatkan kualitas alami, fisik, mental, dan temperamental manusia”.

Kampanye ini mewujud dalam bentuk upaya mencegah individu yang dianggap “tidak layak” untuk berketurunan—sebuah penerapan mentah dari teori Mandel. Para aktivis ERO berdalih bahwa inisiatif tersebut adalah upaya memutus galur gen “buruk” dari masyarakat.

Mereka menyerukan pengendalian perkawinan dan sterilisasi sebagai solusi. Tujuannya adalah mengeliminasi kondisi-kondisi seperti keterbelakangan mental, penyakit kejiwaan, dan cacat fisik. Mereka juga secara sembrono memasukkan tendensi kriminal dan alkoholik sebagai sifat yang terwariskan. Sebaliknya, Faktor-faktor sosial—seperti lingkungan yang buruk, gizi buruk, dan pendidikan yang tidak memadai—sama sekali tak masuk kalkulasi.

Karen Norrgard dari Virginia Commonwealth University, AS, dalam artikel “Human Testing, the Eugenics Movement, and IRBs” di laman Nature menulis, “Pada akhirnya, keluarga dan individu dianggap ‘layak’ atau ‘tak layak’ berdasarkan pada keyakinan eugenika bahwa sifat-sifat manusia yang kompleks dikendalikan oleh gen tunggal dan diwariskan dalam pola yang dapat diprediksi, seperti warna biji kacang polong Mendel.”

Eugenika kemudian jadi gerakan populer kala gelombang besar imigran memasuki AS. Segera setelah itu kota-kota di AS dihadapkan pada masalah kemiskinan dan kriminalitas. ERO semakin mendapat angin dengan menimpakan penyebab masalah itu pada para imigran.

ERO, dengan dukungan dari warga dan profesional medis, lantas mengusulkan undang-undang sterilisasi diterapkan di AS. Sasarannya adalah mereka yang dicap sebagai “individu yang tak layak secara sosial”. Akhirnya, undang-undang sterilisasi diberlakukan di 30 negara bagian dan 60.000 orang disterilisasi paksa setelahnya.

Mereka yang disasar adalah pasien-pasien bangsal psikiatri. Dalih yang digunakan adalah melindungi masyarakat dari keturunan orang berpenyakit mental. Sterilisasi meluas hingga ke penyandang cacat pada 1927. Norrgard menambahkan bahwa alasan-alasan eugenik juga digunakan untuk menutup pintu bagi imigran asal Eropa selatan, timur, dan Asia.

Karena mulai menyimpang dari pijakan ilmiahnya, gerakan eugenika di AS mandeg pada 1930-an.

“Pada 1930-an, eugenika dicap buruk secara ilmiah di AS karena sulitnya mendefinisikan karakteristik herediter serta metode sampling dan statistiknya yang buruk,” tulis Norrgard.

Eugenika ala Hitler

Sementara eugenika meredup di AS, pamornya justru sedang naik di Jerman. Pada 1933, Pemerintah Jerman yang dikendalikan Nazi menerbitkan aturan tentang pencegahan penyakit keturunan. Setidaknya 400.000 warga Jerman disterilkan karena dikhawatirkan menurunkan penyakit mental, epilepsi, atau cacat fisik.

Represi ini kian parah kala Hitler jadi orang nomor satu di Jerman. Dengan tangan besi diktator berkumis ini mengkampanyekan ide-ide superioritas "ras arya" seraya mengacu pada gerakan eugenika AS.

Yang fatal dari kampanye Hitler, seperti disebut di laman media sejarah History, adalah label inferior yang disematkan pemerintah kepada kelompok sosial yang dianggap sebagai ras inferior, misalnya Yahudi. Dari sanalah genosida terhadap orang-orang Yahudi seolah menemukan sandaran ilmiahnya.

Pada 1940, program pembersihan ras ala Hitler meluas ke orang-orang Jerman penyandang penyakit mental atau cacat fisik. Ribuan dari mereka di-eutanasia atau terbunuh di kamar gas.

Eugenika Modern

Riwayat eugenika benar-benar meredup usai Perang Dunia II. Namun, bukan berarti gagasan itu tumpas. Eugenika tetap hidup, hanya saja dengan pendekatan yang berbeda.

Eugenika modern kini dilakukan dengan metode rekayasa genetika—sebuah istilah baru yang tampak lebih “positif” ketimbang eugenika yang berkembang di AS dan Jerman dulu. Ini adalah buah dari berkembangnya penelitian DNA selama dekade 1950-an dan 1960-an. Alih-alih memutus garis keturunan yang dianggap buruk, rekayasa genetika bekerja dengan memodifikasi DNA.

“Ahli biologi pemenang Hadiah Nobel Joshua Lederberg mengakui bahwa memodifikasi DNA manusia mungkin sama saja dengan ide eugenika, tetapi secara substansial berbeda dari eugenika genosida yang dilakukan oleh Nazi. Tak ada individu dengan gen buruk yang akan dihapus,” tulis Robert Gebelhoff dalam “What’s the difference between genetic engineering and eugenics?” yang tayang di laman Washington Post.

Apa yang dilakukan He Jiankui adalah contoh eugenika modern melalui modifikasi DNA. Rekayasa genetika semakin jamak dan efisien setelah teknik CRISPR-Cas9 ditemukan. Teknik ini seperti diklaim Jiankui dapat dimanfaatkan untuk memunculkan kekebalan terhadap HIV.

Bukan tak mungkin teknik ini bisa digunakan untuk menciptakan manusia dengan sifat-sifat unggul. Hanya saja resiko jangka panjangnya, baik positif atau negatif, belum sepenuhnya dipahami. Tentu ini beresiko karena perubahan DNA bersifat permanen dan bersifat herediter.

Lagi-lagi seperti diungkap Gebelhoff, rekayasa masih harus menjawab pertanyaan etik yang penting, “Bagaimana Anda membedakan antara gen negatif dan keragaman gen yang berharga?”

Editor: Windu Jusuf

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id