tirto.id - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, berkeinginan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar atau lingua franca di kawasan Asia Tenggara. Nadiem mengatakan bahwa hal tersebut telah masuk dalam rencana program Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Kemendikbud.

"Ke depannya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa bisa menjadikan bahasa Indonesia salah satu bahasa yang menjadi lingua franca Asia Tenggara. Enggak tahu apa ini bisa tercapai, tapi kita harus punya mimpi yang besar," kata Nadiem saat rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Kamis (20/2/2020).

Meski demikian, Nadiem mengaku belum bisa membeberkan detail rencana tersebut karena saat ini Badan Bahasa masih mendalami strategi dan caranya. Menurutnya, pembahasan masih berjalan dan ia menjanjikan untuk menjelaskan hal itu dalam waktu dekat. Yang terang, perlu ada kebijakan besar agar bahasa Indonesia bisa diterima di Asia Tenggara. Apalagi, katanya, bahasa Indonesia harus mampu beradaptasi dengan berbagai kultur di Asia Tenggara.

Jika terwujud, hal ini bisa mengangkat martabat Indonesia di antara negara-negara kawasan Asia Tenggara.

"Dengan negara sebesar ini, menurut kami merupakan suatu hal yang sangat menarik dan sangat penting menjadikan Indonesia negara yang lebih penting di panggung dunia, lebih penting di Asia Tenggara," ucapnya.

Nadiem jelas masih perlu memformulasikan lagi langkah-langkah untuk mencapai targetnya itu. Meski masih sangat jauh, agaknya visi Nadiem tak mustahil diwujudkan. Pasalnya, bahasa Melayu—embrio bahasa Indonesia—masih dituturkan dan jadi bahasa resmi di Malaysia, Brunei, dan Singapura.

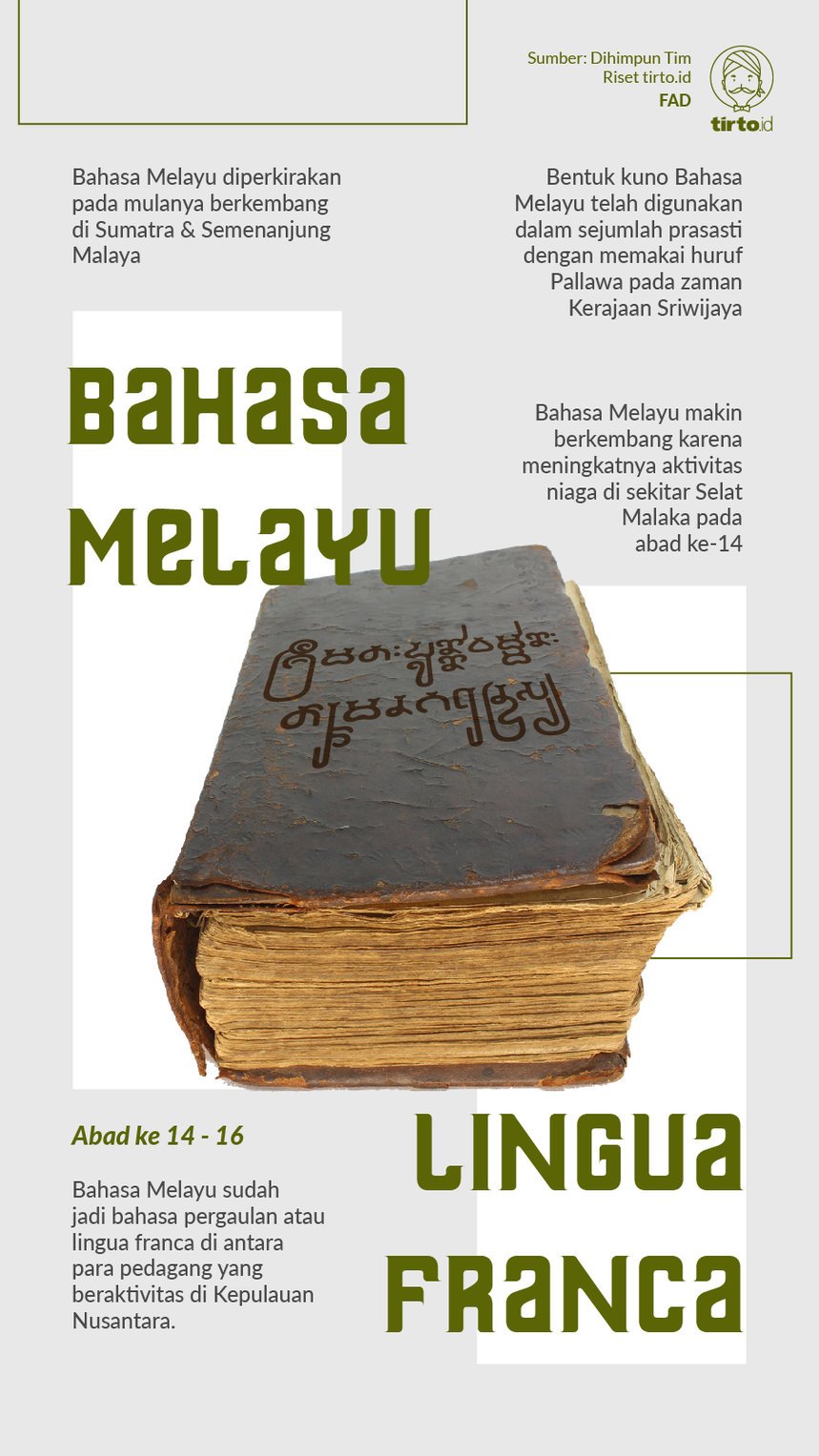

Jika menilik sejarah, bahasa Melayu pernah menjadi lingua franca di kawasan Asia Tenggara. Itu terjadi pada era yang oleh sejarawan Anthony Reid disebut sebagai Kurun Niaga (abad ke-15 hingga abad ke-17).

Bahasa Perantara di Laut Melayu

Bahasa Melayu yang jadi cikal bakal bahasa Indonesia berakar dari rumpun bahasa Austronesia. Menurut sejarawan Leonard Y. Andaya, teori asal-usul bahasa Melayu dan penuturnya yang paling masyhur dikemukakan oleh arkeolog Peter Bellwood dan linguis Robert Blust. Bentuk paling purba bahasa ini yang disebut Proto Melayu-Polinesia diperkirakan mulai berkembang di Filipina sekitar 2500 tahun sebelum masehi.

Sekitar 2000 SM, bahasa Proto Melayu-Polinesia berkembang jadi cabang-cabang bahasa baru seiring dengan migrasi para penuturnya ke Nusantara. Lalu sekitar 1500-500 SM, di Kalimantan bagian barat berkembang lagi rumpun bahasa Melayu-Cham yang diperkirakan sebagai nenek moyang langsung bahasa Melayu. Beberapa ratus tahun sebelum era Masehi, orang-orang berbahasa Melayu-Cham ini lantas bermigrasi ke daerah Semenanjung Malaya melalui kepulauan Riau .

“Dari Semenanjung Malaya, satu kelompok menyeberang ke Sumatra Tenggara dan menjadi nenek moyang para penutur bahasa Melayu, sedangkan kelompok lain bermigrasi ke Vietnam lantas menjadi nenek moyang para penutur bahasa Cham,” tulis Andaya dalam Selat Malaka: Sejarah Perdagangan dan Etnisitas (2019, hlm. 3-4).

Bahasa Melayu yang paling kuno berkembang seiring dengan tumbuhnya kebudayaan maritim para penuturnya. Mereka membangun komunitas di pesisir dan tepian sungai. Selama berabad-abad, komunitas penutur ini saling berjejaring dan menjadikan bahasa Melayu Kuno sebagai basantara (bahasa perantara) untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, bahasa ini juga berkait erat dengan geografi persebaran penuturnya.

Wilayah interaksi para penutur bahasa Melayu Kuno ini disebut Andaya sebagai Laut Melayu. Istilah ini mengacu pada sebuah kronik Arab bertarikh sekitar 1000 M. Kronik itu menyebut tentang “Laut Melayu, yang mendekati Cina”. Lalu, sebuah kronik lain dari abad ke-17 menyebut lagi bahwa Laut Melayu adalah laut di antara Semenanjung Melayu dan Sumatra, sehingga bisa diinterpretasikan sebagai Selat Malaka.

Keterangan-keterangan ini jelas menunjukkan hubungan erat antara komunitas penutur bahasa Melayu dengan dunia kelautan. Oleh karena itu, Andaya memberi pengertian bahwa Laut Melayu mengacu pada serangkaian komunitas yang terhubung melalui jaringan ekonomi dan budaya yang intens.

“Sejak akhir abad ke-7, orang Melayu sudah berperan penting dalam jaringan semacam itu. Fakta menunjukkan bahwa dahulu ada sebuah ‘laut’ yang amat panjang, menghubungkan India Selatan dan Sri Lanka dengan Teluk Bengal, Sumatra, Selat Malaka, Semenanjung Malaya, Teluk Siam, Laut Cina Selatan, hilir Sungai Mekong, dan Vietnam Tengah. Titik utama jaringan komunitas yang menghidupi Laut Melayu ini adalah Selat Malaka,” tulis Andaya (hlm. 7).

Lingua Franca pada Kurun Niaga

Bahasa Melayu Kuno diperkirakan telah digunakan secara luas pada masa Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7. Prasasti Kedukan Bukit yang dikeluarkan Sriwijaya pada 683 Masehi adalah bukti arkeologis tertua penggunaan bahasa Melayu Kuno berhuruf Pallawa (India). Hubungan erat Sriwijaya dengan negeri-negeri India membuat kosakata Melayu Kuno banyak pula mendapat pengaruh bahasa Sanskerta.

Seorang musafir Cina bernama I Tsing yang pernah berkunjung ke Sriwijaya di masa itu menyebut bahwa bahasa Melayu Kuno lazim dipakai untuk keperluan perdagangan. Selain itu, bahasa ini juga dipakai untuk keperluan sosial, politik, dan sebagai bahasa pengantar mempelajari bahasa Sanskerta dan agama Buddha.

“Bahasa Melayu Kuno inilah yang kemudian berkembang pada berbagai tempat di Indonesia terutama masa Hindu dan masa awal kedatangan Islam (abad ke-13). Pedagang-pedagang Melayu yang berkeliling di Indonesia memakai bahasa Melayu sebagai lingua franca,” tulis Lukman Ali dalam Ikhtisar Sejarah Ejaan Bahasa Indonesia (1998, hlm. 2).

Menurut Jajat Burhanudin, dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah, bahasa Melayu kian mapan sebagai lingua franca di kawasan Asia Tenggara pada masa Kesultanan Samudra Pasai di abad ke-14. Ketika Sriwijaya mulai meredup, Samudra Pasai tumbuh sebagai kota dagang baru di bagian utara Selat Malaka.

Pada era Samudra Pasai, bahasa Melayu kian berkembang dengan menyerap pengaruh bahasa mitra dagangnya, yakni Arab dan Persia. Kosakata dan konsep-konsep baru yang bernapas Islam pun muncul. Salah satu bukti masuknya pengaruh Arab dan Persia ini bisa dilihat pada Prasasti Munye Tujoh (791 H/1389 M) yang mulai menerapkan penanggalan hijriah menggantikan tarikh Saka.

“Kata-kata Melayu asal Sanskerta memang masih tetap berperan bergandengan dengan bahasa Arab, meskipun kata-kata Melayu tersebut lebih dekat dengan bahasa Melayu abad-abad berikutnya. Hal ini berarti bahwa pengaruh bahasa Sanskerta secara perlahan berkurang dan digantikan bahasa Arab-Islam,” tulis Jajat dalam Islam dalam Arus Sejarah Indonesia (2017, hlm. 162).

Yang tak kalah penting pada era Samudera Pasai ini adalah penggunaan huruf Jawi (Arab) yang menggantikan aksara India. Bahkan, para penutur di era itu menambah tanda khusus pada beberapa huruf Arab untuk menyesuaikan dengan bunyi bahasa Melayu.

“Penulisan ini dipakai dalam naskah-naskah Melayu lama, seperti dalam karya-karya sastra dan buku-buku pelajaran agama [Islam], dan juga sebagai ejaan resmi bahasa Melayu sebelum datangnya huruf Latin atau huruf Romawi yang mulai digunakan untuk penulisan bahasa Melayu walaupun masih sangat terbatas,” tulis Lukman (hlm. 3).

Ketika Laut Melayu kian sibuk oleh perdagangan internasional pada abad ke-15 hingga abad ke-17, bahasa Melayu telah kian mapan sebagai lingua franca. Penggunaannya sebagai basantara perdagangan bahkan meluas hingga Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Saat itu, bahasa Melayu tak lagi hanya menyerap unsur bahasa asing, tapi mulai memengaruhi pula bahasa lokal di Asia Tenggara.

“Dalam periode inilah ratusan kata-kata Melayu di dunia perdagangan, teknologi, dan bidang-bidang lainnya masuk ke dalam bahasa Tagalog; pusat-pusat niaga utama di Kamboja lantas dikenal dari kosakata Melayu sebagai kampong; dan orang Vietnam menerima kata-kata seperti cu-lao (dari kata Melayu pulau). Begitu juga kata-kata Melayu seperti amok, gudang, perahu, dan keris didapati orang Eropa di Pegu, bahkan di Pantai Malabar di India, seolah-olah semua itu merupakan kata-kata asli setempat,” tulis Anthony Reid dalam Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680 jilid I (2014, hlm. 10).

Pelaut-pelaut dari Eropa yang mulai hilir mudik di Nusantara pun merasa perlu menguasai bahasa Melayu untuk memperlancar komunikasi mereka dengan pedagang Nusantara. Sebagai misal patut disebut nama Antonio Pigafetta, seorang anggota ekspedisi keliling dunia Ferdinand Magellan. Ia membuat semacam kamus bahasa Melayu bertajuk Vocabuli de Questi populi mori pada 1522.

Usaha seperti ini lantas diikuti oleh pelaut Belanda yang datang kemudian. Pertengahan abad ke-17, sejumlah pelancong Belanda mulai membuat sendiri kamusnya, seperti Frederick de Houtman (1608) atau Casper Wiltens dan Sebastianus Dancakerst (1623).

“Setidak-tidaknya mereka yang berniaga dan berdagang di pelabuhan-pelabuhan utama harus menggunakan bahasa Melayu sebaik menggunakan bahasa mereka sendiri,” tulis Reid (hlm. 10).

Dunia Melayu Pecah

Luasnya penggunaan bahasa Melayu di era Kurun Niaga itu tak lepas dari sifatnya yang luwes. Pada abad ke-17, bahasa Melayu telah berkembang menjadi serbaneka dialek dan digunakan oleh banyak etnis di selingkung Laut Melayu.

Meski yang lazim disebut sebagai pusat budaya “Melayu sejati” adalah Malaka, namun penutur Melayu di sana mengakui validitas dialek Melayu dari tempat lain. Juga saat Kesultanan Aceh naik pamor, dialek Melayu-Aceh menjadi varian bahasa yang prestisius di Dunia Melayu.

“Variasi bahasa Melayu menunjukkan kepusparagaman kelompok etnik yang menjadikan bahasa ini sebagai basis identitas mereka. Namun demikian, pada abad ke-19 muncul perubahan sikap terkait penggunaan bahasa,” tulis Andaya (hlm. xxviii).

Perubahan yang disebut Andaya itu berkaitan dengan Traktat London yang disepakati Kerajaan Inggris dan Belanda pada 1824. Berdasarkan traktat ini, Belanda diakui menguasai kepulauan Indonesia sementara Inggris memerintah kawasan Semenanjung Malaya dan Singapura. Pemisahan ini secara tak langsung ikut memengaruhi perkembangan bahasa Melayu di kawasan Selat Malaka.

Sejak saat itu, dua pusat kebudayaan Melayu yaitu Kerajaan Riau-Lingga dan Kerajaan Johor berkembang sendiri-sendiri. Bahasa dan kesusastraan Melayu Riau berkembang pesat dan kemudian dikenal sebagai bahasa Melayu Tinggi. Pada abad ke-20 varian ini jadi tulang punggung bahasa Indonesia.

Editor: Irfan Teguh Pribadi