tirto.id - Bocah bernama Soe Hok Djin itu mendatangi kediaman HB Jassin di Jalan Siwalan, dekat Pasar Senen, Jakarta Pusat. Ia menyerahkan sejumlah cerpen ke tuan rumah yang langsung membaca dengan saksama.

Beberapa pekan kemudian, cerpen “Djeki, Anjingku” muncul di majalah Mimbar Indonesia yang diasuh Jassin-- kritikus paling dihormati dalam kesusastraan Indonesia modern.

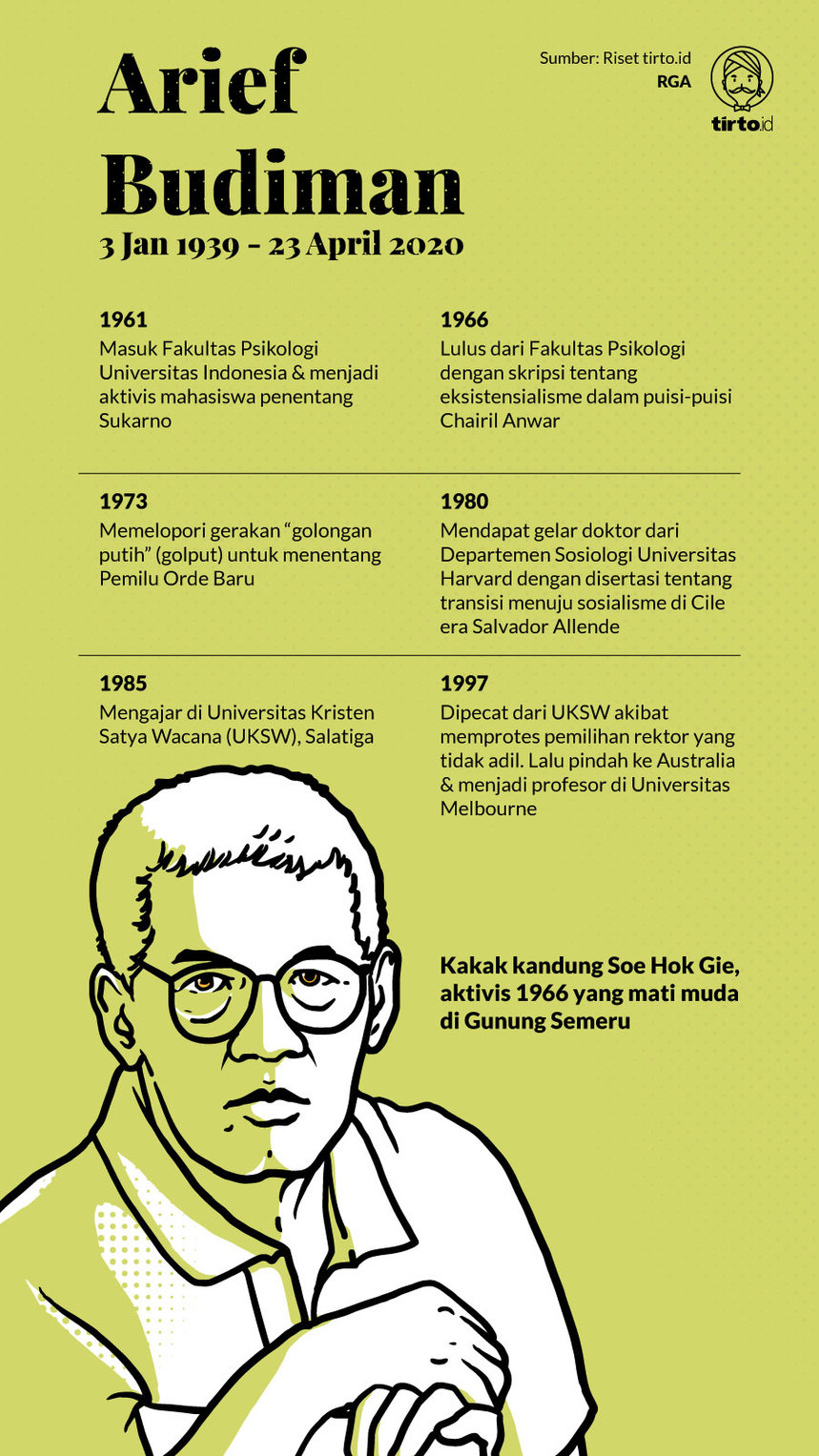

Ketika cerpen itu dipublikasikan, sang penulis masih duduk di kelas 2 SMP Kanisius. Lahir pada di Jakarta 3 Januari 1941, Djin kemudian mengganti nama menjadi Arief Budiman.

Arief mengungkap kisah masa remajanya di atas saat menerima Penghargaan Achmad Bakrie 2006 untuk bidang Pemikiran Sosial dari Freedom Institute. Lembaga yang dipimpin Rizal Mallarangeng itu menilai Arief berkontribusi besar dengan mengkampanyekan pendekatan struktural dalam membaca persoalan sosial di Indonesia, menantang pendekatan kultural/modernisasi yang mendominasi sejak Orde Baru berkuasa.

Beberapa di antara kita barangkali lebih mengenal adik Arief, yaitu Soe Hok Gie. Keduanya adalah cendekiawan keren. Cuma dengan bidang minat berbeda pada awalnya. Gie lebih ke sosial-politik, Arief menggumuli kesenian. Belakangan ia lebih sering menulis ulasan sastra, drama, dan seni rupa ketimbang fiksi.

Arief kuliah di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Di sana ia berjumpa Goenawan Mohamad di masa perploncoan. Mereka langsung akrab karena sama-sama menggandrungi seni dan filsafat.

“Selama kami berkuliah bersama (saya setahun lebih dahulu), kami akan ketemu dan bicara tentang yang kami masing-masing pikirkan, dan hampir ke mana-mana kami berjalan berdua, dengan mulut dan kepala penuh seni dan filsafat,” tulis Goenawan dalam esai “Yang Akrab dengan Yang Murni” (2018).

Pada 1963, mereka berdua menjadi penanda tangan Manifes Kebudayaan. Secara ringkas, para penanda tangan menyampaikan penolakan mereka atas ide “politik menjadi panglima” di lapangan kesenian yang didesakkan kalangan komunis, PKI dan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra).

Arief dan Goenawan baru 22 tahun saat itu. Para penanda tangan lain adalah para tokoh senior seperti Wiratmo Soekito, HB Jassin, Trisno Sumardjo, Zaini, dan Bokor Hutasuhut.

Menjadi Aktivis Politik

Wiratmo menjadi semacam mentor bagi para anak muda seperti Arief dan Goenawan. Pria yang belajar filsafat di Universitas Katolik Nijmegen, Belanda, ini juga yang menjadi “konseptor” Manifes Kebudayaan.

Menurut Arief, situasi tergelar produktif dan sehat. Polemik berlangsung setara. Tapi, keadaan berubah drastis pada 8 Mei 1964, ketika Presiden Sukarno melarang Manifes Kebudayaan.

Pelarangan ini berbuntut panjang. Para penanda tangan dilarang mengajar, menulis di media massa, berpameran, atau mementaskan karya.

“Bagi saya, periode Manikebu merupakan periode peralihan hidup saya, dari dunia kesusastraan ke dunia politik. Saya menjadi lebih tertarik pada persoalan-persoalan ekonomi-politik. Persoalan yang saya gumuli bergeser ke persoalan bagaimana caranya menolong orang-orang miskin keluar dari lumpur kemiskinan mereka,” tulis Arief dalam “Kilas Balik Sebuah Karier” (2006).

Ketika meletus pergolakan pada 1965-1966, Arief mulai masuk ke ranah politik meski belum terlalu menonjol. Soe Hok Gie lebih di depan.

Sejauh pengamatan Marsillam Simanjuntak, seperti dicatat Janet Steele dalam Wars Within: The Story of Tempo an Independent Magazine in Soeharto's Indonesia, ada dua kategori kaum muda saat itu, yakni “aktivis mahasiswa” seperti dirinya dan “kelompok sastrawan” seperti Goenawan dan Arief.

“…setelah Soe Hok Gie meninggal dunia, baru Arief menjadi aktivis mahasiswa. Ia lalu menggantikan Hok Gie,” ujar Marsillam yang pernah menjadi Ketua Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) Jakarta.

Toh dunia sastra tetap digumuli Arief dengan intim. Termasuk ketika menyelesaikan studi pada akhir 1960-an. Ia menulis skripsi tentang puisi-puisi Chairil Anwar yang dikaji secara filosofis. Pada 1973, skripsi tersebut terbit dengan judul Chairil Anwar: Sebuah Pertemuan.

Lulus dari UI, kesibukan Arief terbilang tinggi. Ia menjadi anggota Dewan Kesenian Jakarta, anggota Badan Sensor Film, dan ikut mengurus majalah sastra Horison.

Terkait Horison, Arief layak disebut sebagai inisiator. Ketika jurnalis Mochtar Lubis berada dalam tahanan rumah, Arief menjenguk. Dalam obrolan mereka, ungkap David T Hill dalam Journalism and Politics in Indonesia: A Critical Biography of Mochtar Lubis (1922-2004) as Editor and Author, Arief menyampaikan usulan agar ada satu majalah kesusastraan yang baru.

Mochtar setuju dengan usul tersebut. Majalah baru itu bernama Horison dan diluncurkan pada Juli 1966.

Dibui karena Taman Mini

Justru ketika telah melepas status mahasiswa, Arief semakin intens sebagai aktivis. Ia mendemo rencana pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), membentuk Komite Anti Korupsi, dan mungkin yang paling fenomenal adalah menggagas gerakan Golongan Putih atau Golput.

Golput lahir akibat kemarahan pada Orde Baru yang membatasi hak berserikat dan berpolitik. Maka, Arief mengajak publik untuk tidak mencoblos di Pemilu 1971.

“…dengan membatasi jumlah partai, pemerintah sudah melanggar asas demokrasi yang paling mendasar, yakni kemerdekaan berserikat dan berpolitik. Apa gunanya pemilu kalau orang tak bebas berserikat dan berpolitik?” tulis Arief dalam “Golput Muncul Lagi?” (2004).

Arief pun sempat empat minggu ditahan sebagai imbas aksi-aksi menentang pembangunan TMII. Ia dicokok di Hotel Indonesia ketika menghadiri sebuah seminar.

Dibebaskan dari tahanan, Arief dipecat dari Badan Sensor Film. Pihak aparat keamanan juga menelepon para redaktur media massa agar tak lagi memuat tulisan-tulisan suami Siti Leila Chairani tersebut.

“Dalam keadaan seperti inilah keinginan saya untuk melanjutkan studi ke luar negeri menjadi semakin besar,” tulis Arief dalam Pengalaman Belajar di Amerika Serikat.

Ia kemudian melamar ke tiga kampus besar di Amerika Serikat: Berkeley, Chicago, dan Harvard. Arief harus menelan kenyataan pahit karena tak satu pun kampus tersebut yang menerima.

Obat penawar duka datang dari International Association for Cultural Freedom (IACF). Arief ditawari bekerja di kantor lembaga tersebut di Paris, Prancis, selama setahun. IACF tak asing buatnya karena ikut membantu pendanaan majalah Horison sejak 1970.

Mengutip Wijaya Herlambang dalam Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film, IACF merupakan pengganti Congress of Cultural Freedom (CCF) yang dibubarkan karena relasinya dengan CIA terkuak.

Pada 1964, Arief mendapat beasiswa dari CCF untuk belajar di College of Europe di Bruges, Belgia.

“Idenya adalah mengirim anak-anak muda ke Eropa untuk bertemu kalangan anti-komunis di sana. Saya lalu pergi ke Bruges. Ini adalah kali pertama saya ke luar negeri,” papar Arief dalam wawancara dengan Janet Steele.

Ke Paris, Selanjutnya Harvard

Delapan tahun setelah Bruges, ia kembali ke Eropa. Di Paris, terbuka pintu bagi Arief untuk belajar di Harvard University sebagai “special student” yaitu program nir-gelar di kampus ternama itu. Syarat diterima adalah jika ada profesor Harvard yang mau menjadi sponsor.

Sosiolog Seymour Martin Lipset bersedia menjadi sponsor setelah Arief mengirimkan tulisan-tulisannya di sejumlah majalah berbahasa Inggris. Lipset adalah guru kawannya, Harsja Bachtiar dan Sulaiman Sumardi.

Arief diterima. Sebagai “special student,” kesibukannya hanya di kelas dan perpustakaan. Sampai malam ia berkutat dengan buku-buku teori dasar ilmu sosial. Maklum, kuliah S1–nya kurang menunjang.

Senyampang dengan itu, ia harus menyiapkan diri untuk menjadi mahasiswa biasa di Harvard. Di Departemen Sosiologi, tak ada jenjang master tapi langsung Ph.D. Kompetisi untuk diterima sangat ketat.

Pada April 1974, ia dinyatakan diterima sebagai mahasiswa Ph.D. Selama dua tahun kemudian, Arief mengikuti kuliah-kuliah.

Tiba masa menyusun disertasi. Ia sudah menabung ide untuk menulis soal keterbelakangan dan ketergantungan negara berkembang kepada negara maju.

“Saya ingat anjuran Soedjatmoko…supaya tidak terlalu tenggelam dalam persoalan di Indonesia saja. Dorongan ini menjadi sangat kuat pada saya, karena sedikit-sedikit saya sudah membaca kasus-kasus di beberapa negara Amerika Latin dalam rangka mempelajari teori ketergantungan,” tulis Arief dalam Pengalaman Belajar di Amerika Serikat.

Ia pun memilih Cile sebagai kajian disertasi. Pertimbangannya, kasus di Cile adalah satu-satunya upaya mengubah sistem kapitalisme ke sosialisme secara damai dan demokratis. Itu terjadi saat Salvador Allende menang pemilu dan menjadi presiden. Allende dikudeta pada 1973 dan Amerika Serikat diyakini ikut menyokong.

Pada Mei 1980, disertasi rampung dan Ph.D di tangan. Pada saat inilah, Arief sudah menjadi cendekiawan “kiri.”

Ketika muda, dalam kesaksian Goenawan Mohamad, Arief jauh dari Marxisme. Ia lebih dekat dengan karya-karya Albert Camus dan Jean-Paul Sartre.

“Ia tak pernah bersama saya melihat-lihat buku terbitan Moscow Foreign Publishing House di Jalan Kramat Raya, Jakarta, di bagian bawah kantor CC PKI, di mana karya Dostoyewski, Gorki, Turgenev, Plekhanov, Lenin, Marx, Engels — dalam jilid yang tebal dan menarik — dijual dengan harga murah,” kenang Goenawan.

Ketika tinggal dan belajar di jantung kapitalisme, Arief berubah. Menekuni isu kemiskinan, ia belajar tentang Marxisme, terutama dalam wujud kontemporer, yaitu pendekatan struktural dan turunannya, teori ketergantungan.

Dalam persepsi banyak ilmuwan sosial, kemiskinan terbentuk karena sikap mental yang buruk. Maka, misalnya, Prof Koentjaraningrat bicara soal mentalitas yang mesti disiapkan agar klop dengan semangat pembangunan.

“Ini berbeda dengan teori ketergantungan yang menyatakan secara tegas bahwa kemiskinan disebabkan eksploitasi negara kaya terhadap negara miskin,” kata Arief.

Pulang ke Indonesia, ia mengajar di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Jawa Tengah. Ia pun gencar mengkampanyekan pendekatan struktural dan terlibat polemik tentang Ekonomi Pancasila dengan sejumlah akademisi lain terutama guru besar UGM, Moebyarto.

Ayah dua anak ini terus rajin menulis di koran dan majalah, juga untuk mengkritik Orde Baru. Sejumlah buku dihasilkan seperti Teori Negara: Negara Kekuasaan, dan Ideologi dan Negara dan Pembangunan: Studi tentang Indonesia dan Korea Selatan.

Rumahnya yang asri di Salatiga, sepanjang 1980-an sampai medio 1990-an, menjadi tempat ramah untuk sejumlah aktivis mahasiswa yang marah kepada rezim Soeharto. Lalu ia meninggalkan Tanah Air untuk mengajar di Australia sampai pensiun.

Pada 23 April 2020, Arief Budiman wafat dan meninggalkan warisan intelektual serupa emas 24 karat. []

Editor: Nuran Wibisono