tirto.id - Seattle bukan sekadar grunge dan Nirvana, tapi juga tentang sejarah demonstrasi berskala besar melawan globalisasi ekonomi dan pasar bebas. Aksi itu pecah pada 30 November 1999, tepat hari ini 20 tahun silam, ketika lebih dari 40 ribu massa-rakyat mengepung jalanan Seattle selama empat hari. Targetnya adalah Organisasi Perdagangan Internasional (WTO) yang tengah menggelar acara Konferensi Tingkat Menteri.

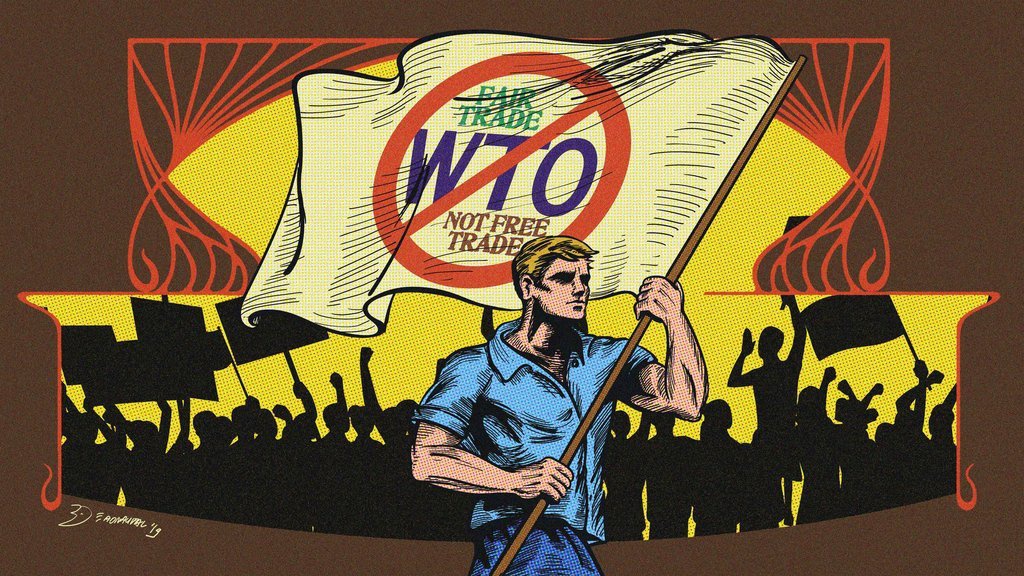

Puluhan ribu orang, yang terdiri dari berbagai macam aliansi sipil, mahasiswa, pekerja industri, petani, sampai kelompok anarkis berusaha mengintervensi pertemuan tersebut. Massa-rakyat beranggapan bahwa konsep perdagangan bebas, yang tak lain adalah pedoman kerja WTO, hanya menjadi perpanjangan tangan dari perusahaan multinasional yang rakus. Selain itu, kebijakan-kebijakan WTO, beserta Bank Dunia dan IMF, dipandang menyusahkan tenaga kerja dan merusak lingkungan.

Aksi yang mulanya berlangsung damai ini lantas berubah panas. Saling baku hantam antara petugas keamanan dan pemrotes pun tak bisa dihindarkan. Massa-rakyat memecah dan merusak outlet milik Starbucks, Bank of America, serta apapun yang dilihat sebagai simbol kapitalisme.

Aparat membalas dengan perilaku yang tak kalah represif: melayangkan pentungan, menembakkan gas air mata, sampai menangkapi ratusan orang dari kerumunan karena dinilai menyebar provokasi. Jalanan Seattle tak ubahnya seperti medan pertempuran.

Imbas dari kerusuhan tersebut tak main-main: kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta dolar. Namun, yang tak kalah penting: protes itu juga berhasil membatalkan acara yang sedianya sudah disusun sedemikian rapi oleh WTO.

Tumbal Globalisasi

Protes di Seattle tak dapat dilepaskan dari konteks sosial-politik yang berkembang saat itu manakala kata “globalisasi” seperti menjadi momok bagi semua orang. Istilah globalisasi sendiri pertama kali dicetuskan pada 1983 oleh Harvard Business Review, sekalipun praktiknya sudah jauh lebih dulu dilakukan Christopher Columbus dan para penjelajah-kolonialis Eropa lainnya.

Globalisasi yang ditolak di Seattle berupaya menghapus batas-batas negara demi terciptanya aliran barang, jasa, serta informasi yang cepat dan efektif. Sebagian ekonom berpandangan bahwa globalisasi dimunculkan untuk mendukung efisiensi dan pertumbuhan ekonomi.

Proses ini makin masif sejak awal 1990-an, tak lama setelah berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya komunisme. Indikatornya adalah jumlah investasi asing di berbagai belahan dunia yang melonjak tajam hingga mencapai $1 triliun pada awal 2000.

Di luar hitung-hitungan tersebut, globalisasi juga mewujud pada berdirinya organisasi internasional seperti WTO pada 1994. Dalam kiprahnya, WTO membentuk rezim yang mengatur kebijakan perdagangan internasional. WTO menawarkan bermacam janji keuntungan, seperti akses pasar, kepada negara-negara anggota. Gantinya, negara bersangkutan harus menyesuaikan aturan dalam negeri sesuai dengan kepentingan maupun keinginan WTO.

Eksistensi WTO kian mengukuhkan implementasi dari globalisasi, dengan kebijakan-kebijakan yang mendorong adanya deregulasi serta privatisasi di hampir semua sektor ekonomi global.

Kemajuan globalisasi nyatanya dibarengi oleh penolakan terhadapnya. Janji-janji integrasi ekonomi dunia rupanya semakin memperlebar kesenjangan sosial. Yang miskin kian miskin, yang kaya bertambah kaya. Gerakan anti-globalisasi menginginkan sistem perekonomian dunia yang lebih demokratis dan tidak dikuasai para elite.

Puncak konsolidasi gerakan anti-globalisasi terjadi pada pertemuan tahunan WTO yang diadakan di Seattle. Pemrotes menuntut WTO tidak berpihak pada kepentingan korporasi multinasional. Mereka menilai WTO telah menggunakan otoritasnya bukan untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional, tetapi untuk melemahkan posisi negara-negara anggota di dalamnya melalui tuntutan penyesuaian regulasi. Hal ini tak pelak merugikan massa-rakyat yang bekerja di pelbagai bidang dari industri manufaktur sampai pertanian.

Contoh kegagalan WTO adalah tatkala mereka memaksa negara-negara Dunia Ketiga untuk mengekspor komoditas primer—seperti biji logam dan kopi—dengan harga jual yang rendah. Sementara, di saat bersamaan, negara-negara ini dibebani impor dengan harga yang tinggi. Konsekuensinya yaitu memperdalam kesenjangan pendapatan.

“Itu [kebijakan WTO] bukan sesuatu yang bermanfaat bagi para pekerja. Itu tidak bermanfaat untuk lingkungan. Dampaknya begitu mengerikan pada semua orang kecuali para elite yang justru kian kaya,” tegas Jeremy Madsen, salah satu pentolan aksi, kepada The New York Times (13/10/1999).

Memantik Aksi Berikutnya?

Resonansi protes Seattle yang begitu masif bisa terjadi berkat andil internet. Pesan-pesan penolakan terhadap WTO dan globalisasi kian nyaring terdengar. Begitu pula dengan mobilisasi massa yang lebih mudah dikoordinasikan.

Dalam “A Brief History of the Anti-Globalization Movement” (PDF, 2005), Adam Warner menulis bahwa protes di Seattle dimulai dari kanal daring bernama “NO2WTO.” Di sana, para pentolan protes membangun jejaring dan dialog dengan massa yang lain. Mereka saling bertukar informasi apa saja mengenai aksi: titik kumpul, pamflet propaganda, sampai pengumpulan donasi untuk membebaskan anggota yang ditangkap polisi. Internet, pendeknya, telah membesarkan protes di Seattle.

Apa yang terjadi di Seattle kemudian memantik aksi serupa di berbagai wilayah di dunia. Pada 2001, misalnya, seperti dilaporkan Deutsche Welle, demonstrasi menolak G8—kumpulan negara-negara maju—muncul di Genoa, Italia. Para pemrotes menuntut negara-negara G8 untuk menghentikan kebijakan yang merugikan negara kecil. Aksi protes berujung bentrok yang menewaskan warga sipil bernama Carlo Giulani. Peluru polisi menembus tubuhnya.

Setahun berselang, giliran Sydney yang diterjang aksi demo menolak WTO. Para pemrotes meneriakkan “WTO harus pergi!” dan “WTO adalah teroris nyata di dunia saat ini.” Sebanyak 50 orang ditangkap polisi. Pada 2003 di Cancun, Meksiko, demonstrasi menentang WTO kembali memakan korban. Seorang petani tewas usai menikam dirinya sendiri di hadapan para polisi sebagai bentuk kemuakannya terhadap WTO.

Bertahun-tahun berikutnya, aksi terus berlanjut: di Hong Kong (2005), Jenewa (2009), Moskow (2012), hingga Bali (2013). Musuh mereka tetap sama: korporasi rakus dan lembaga keuangan internasional yang kapitalis.

Charles Derber, sosiolog dari Boston College yang mengkaji isu kapitalisme dan globalisasi, dalam bukunya berjudul People Before Profit (2002), menjelaskan bahwa protes di Seattle muncul karena masyarakat dunia menentang globalisasi dan menginginkan sistem alternatif yang lebih ideal untuk kehidupan mereka.

Inilah yang lantas membuat protes di Seattle dapat menarik massa dalam jumlah besar—selain karena faktor internet. Derber menjelaskan, protes di Seattle adalah gerakan yang mencerminkan kebutuhan untuk mengakomodasi kepentingan orang banyak. Mereka yang turut serta dalam protes di Seattle—serta protes serupa di wilayah lainnya—dipersatukan oleh keinginan untuk mempertahankan identitas mereka dari dampak buruk kapitalisme global.

Protes Seattle boleh saja sudah lewat masanya. Namun, yang harus dicatat, globalisasi tetap bergerak dan meninggalkan lubang yang dalam di tiap aspek kehidupan. Noah Smith, di artikel yang ditulis untuk The Atlantic berjudul “The Dark Side of Globalization: Why Seattle's 1999 Protesters Were Right” (2014), menerangkan bahwa dampak buruk globalisasi yang masih terasa antara lain meningkatnya pengangguran akibat persaingan tenaga kerja yang tak seimbang maupun otomatisasi industri, kerusakan lingkungan dan tingginya emisi gas karbon sebab pembangunan yang ekstraktif, hingga lemahnya perlindungan terhadap pekerja dengan upah murah seperti yang terjadi, misalnya, di Bangladesh.

Walaupun jejak kelam globalisasi masih dapat dijumpai, tapi tidak dengan gelombang protes yang dilakukan massa-rakyat. Dalam "Where Did the Anti-Globalization Movement Go?" yang diterbitkan New Republic (2013), Mimi Dwyer memperlihatkan keadaan di mana gerakan anti-globalisasi tidak sedahsyat era Seattle dan setelahnya.

Beberapa pendapat menyebut bahwa protes anti-globalisasi melemah karena Bank Dunia beserta organisasi keuangan maupun perdagangan internasional lainnya telah memperbaiki regulasinya demi terciptanya iklim yang lebih demokratis dan bertanggungjawab.

Alasan tersebut dibantah dengan tegas oleh Bruce Rich, pengacara cum aktivis lingkungan sekaligus penulis Mortgaging the Earth (1994). Ia berpendapat bahwa organisasi-organisasi keuangan maupun perdagangan internasional terus berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan melalui kombinasi korupsi proyek dan apa yang disebutnya sebagai "amnesia kelembagaan".

Pada 2011, Bruce mencontohkan, Bank Dunia memotong dana untuk pembangkit batu bara dengan tujuan menanggulangi masalah perubahan iklim. Namun, kebijakan ini tidak berlaku di negara-negara berkembang karena, berdasarkan logika Bank Dunia, negara-negara tersebut membutuhkan sumber energi yang murah dan tersedia.

Bruce menyebut langkah Bank Dunia sebagai hal yang kontradiktif. Pasalnya, Bank Dunia tahu bahwa negara berkembang dan miskin menjadi pihak yang rentan dalam perubahan iklim. Tapi, mereka justru tidak memotong anggaran untuk pembangkit batu bara dengan alasan "negara-negara itu butuh sumber energi murah."

Penjelasan yang lebih masuk akal tentang mengapa resonansi protes anti-globalisasi menurun ialah fakta bahwa situasi dalam negeri AS tengah kolaps akibat serangkaian krisis ekonomi seperti yang terjadi pada 2008 lalu. Lambatnya pertumbuhan ekonomi di tingkat global dan domestik telah membikin aktivisme anti-globalisasi juga turut kena dampaknya.

Alih-alih berfokus pada spektrum yang lebih luas, massa-rakyat justru memusatkan perhatian mereka terhadap masalah-masalah internal. Ini bisa dilihat lewat Occupy Wall Street, yang menentang keculasan sektor keuangan dan finansial di Wall Street, New York, pada 2011.

Faktor lain yang bisa juga menjawab perubahan itu adalah popularitas organisasi dan lembaga keuangan internasional yang menurun dalam beberapa dekade terakhir. Bank Dunia, IMF, maupun WTO tidak lagi sekuat dulu. Kontribusi mereka dalam bantuan investasi sampai pengembangan ekonomi, misalnya, tergantikan oleh korporasi-korporasi swasta.

Meski begitu, kebencian terhadap globalisasi tidak serta merta luntur, sejalan dengan bangkitnya kekuatan populisme sayap kanan yang tengah melanda berbagai negara. Para elite politik mengeluarkan retorika yang menyatakan bahwa globalisasi telah menggerus identitas maupun kedaulatan mereka, dan oleh karenanya harus dilawan.

Di Perancis, AS, India, Inggris, sampai Indonesia, massa dibakar oleh demagogi bahwa globalisasi, yang kerap diasosiasikan dengan apapun yang asing, telah menciptakan banyak pengangguran dan ketakutan. Jika di Seattle 1999 sasarannya adalah keserakahan korporasi beserta simbol-simbolnya, kini yang jadi target adalah imigran dan minoritas etnis, agama, atau seksual.

Globalisasi pra-Seattle dibangun di atas keruntuhan Tembok Berlin. Globalisasi populisme sayap kanan hari ini ingin membangun tembok di mana-mana tanpa berani menyinggung keserakahan korporasi-korporasi dunia.

Editor: Windu Jusuf

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id