tirto.id - PERINGATAN: Artikel ini mengandung konten eksplisit yang dapat memicu trauma bagi penyintas kekerasan seksual.

Kekerasan seksual masih dianggap tabu bagi masyarakat. Perempuan tak jarang dinasihati untuk menjaga kehormatan dan dianggap sebagai simbol kesucian. Menurut Komnas Perempuan, kekerasan seksual sering dipandang sebagai aib dan biasanya malah korban yang disalahkan. Pengalaman penyintas kekerasan seksual biasanya diminimalisir, bahkan tidak dipercayai.

Tak mengagetkan jika banyak korban kekerasan seksual membungkam dirinya. Hal ini juga senada dengan temuan Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani. Ia mencatat dari 24.786 kasus kekerasan seksual yang terjadi sepanjang 2016 hingga 2020, kurang dari 30 persen yang diproses secara hukum.

Alasan tidak diproses atau tidak ditindaklanjutinya kasus kekerasan seksual juga beragam. Salah satunya adalah kasus yang secara hukum dianggap tidak termasuk dalam kekerasan, meskipun pelapor mengaku menjadi korban pemerkosaan.

Lebih jauh, Kepala Divisi Hukum KontraS, Andi Rezaldi memaparkan, hasil pemantauan Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) selama Juli 2021-Juni 2022 menemukan empat pengabaian kasus kekerasan seksual oleh aparat. Ia meyakini bahwa kasus yang tercatat oleh KontraS tersebut bukan merupakan angka riil.

“Kasus yang tercatat oleh kami hanyalah puncak gunung es dari sekian banyak kasus. Angka penolakan tersebut bisa jadi bukanlah angka riil melihat banyak kasus kekerasan seksual yang dilaporkan, namun diabaikan dengan berbagai alasan,” kata Andi.

Berangkat dari data-data ini, tim riset Tirto bersama lembaga survei Jakpat melakukan survei persepsi masyarakat terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang baru diundangkan dan keinginan masyarakat untuk melapor jika mereka atau orang yang mereka kenal menjadi korban kekerasan seksual.

Perlu diketahui bahwa Jakpat adalah penyedia layanan survei dengan lebih dari 1,1 juta responden di Indonesia.

Hasil survei ini diharapkan bisa memberi gambaran pemaknaan masyarakat terhadap UU TPKS dan bagaimana pemerintah, aparat berwenang, lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, masyarakat sipil, akademisi, Komnas Perempuan, dan lembaga independen lainnya dapat segera menyikapi aturan turunan UU TPKS, mengedukasi terhadap masyarakat terhadap kekerasan seksual dan mengenalkan UU TPKS, serta mengedukasi aparat penegak hukum agar dapat menangani kasus kekerasan seksual dengan perspektif korban.

Metodologi

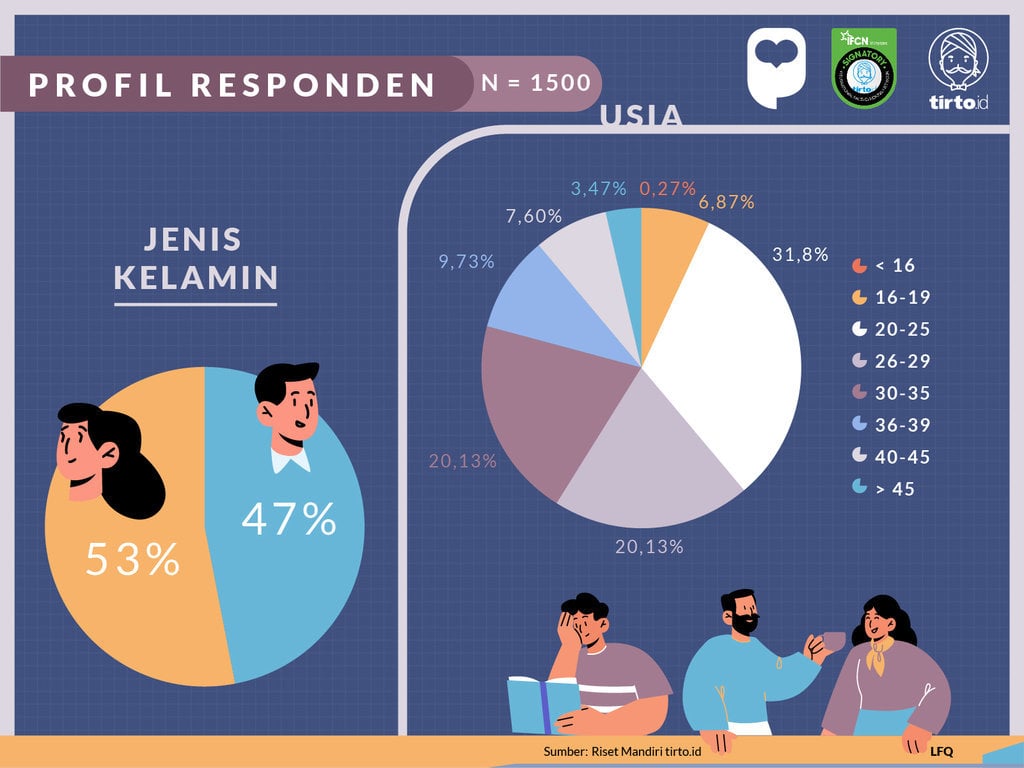

Survei diselenggarakan pada 18 November 2022 dengan melibatkan 1.500 orang responden dengan wilayah riset di seluruh Indonesia (tersebar di 34 provinsi). Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner online dengan Jakpat sebagai penyedia platform. Survei ini menggunakan non-probability sampling responden Jakpat, dengan margin of error di bawah 3 persen.

Pada awal survei yang berisi 20 pertanyaan ini, periset juga mencantumkan peringatan/trigger warning kepada calon responden yang akan mengisi survei. Pasalnya, kami juga menyadari pertanyaan-pertanyaan terkait pengalaman kekerasan seksual, atau mengetahui kasus kekerasan seksual yang menimpa orang yang dikenal, maupun melaporkan kekerasan seksual yang menimpa diri atau orang lain, adalah isu yang sangat sensitif yang bisa membangkitkan trauma.

Pada trigger warning ini, kami juga memberikan opsi untuk responden untuk tidak melanjutkan survei jika merasa tidak nyaman. Opsi ini juga tersedia sebagai pilihan jawaban di beberapa pertanyaan terkait isu-isu tersebut, dengan opsi "tidak bersedia menjawab".

Profil Responden

Survei ini melibatkan responden dengan rentang usia antara 15 tahun hingga 68 tahun, dengan mayoritas responden berusia 20 - 25 tahun. Sebaran responden sendiri masih dominan di Pulau Jawa, dengan proporsi mencapai 78,13 persen.

Sementara untuk jenis kelamin, jumlahnya cukup berimbang antara laki-laki dan perempuan, walau proporsi jumlah responden perempuan lebih banyak, sebesar 53 persen.

Kemudian untuk pekerjaan, hampir setengah responden merupakan pekerja, dengan persentase sebesar 46,40 persen, diikuti dengan mahasiswa dan pengusaha masing-masing sebesar 13,27 persen.

Takut Dianggap Aib Oleh Masyarakat

Takut bahwa kekerasan seksual yang dialami dianggap sebagai aib memang cukup banyak disebut oleh responden survei sebagai alasan tak melaporkan kekerasan seksual lewat jalur hukum, atau bahkan tak melaporkan kekerasan seksual yang dialami sama sekali.

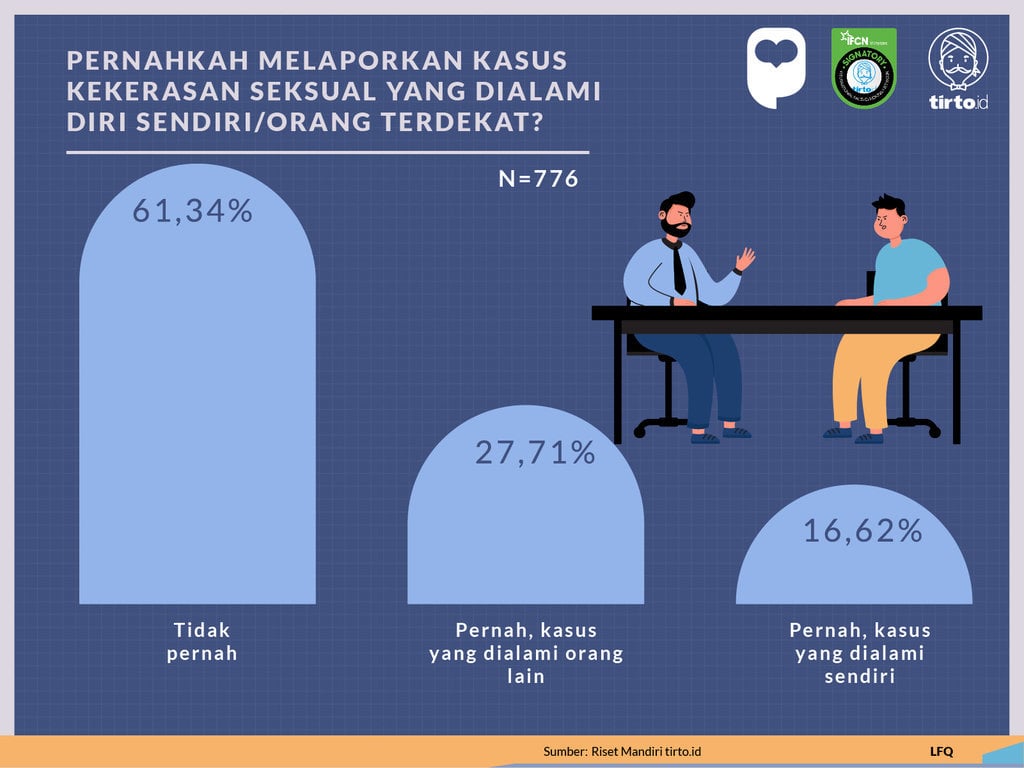

Dalam temuan yang ditulis pada bagian pertama survei, mayoritas responden menjawab tidak pernah melaporkan kasus kekerasan seksual (61,34 persen), baik yang dialami sendiri maupun orang dekat. Artinya, banyak orang yang enggan melaporkan kekerasan seksual yang mereka atau orang yang mereka kenal alami.

Adapun sebanyak 27,71 persen menjawab pernah melaporkan kasus yang dialami orang lain dan sebanyak 16,62 persen menjawab pernah melaporkan kasus yang dialami sendiri.

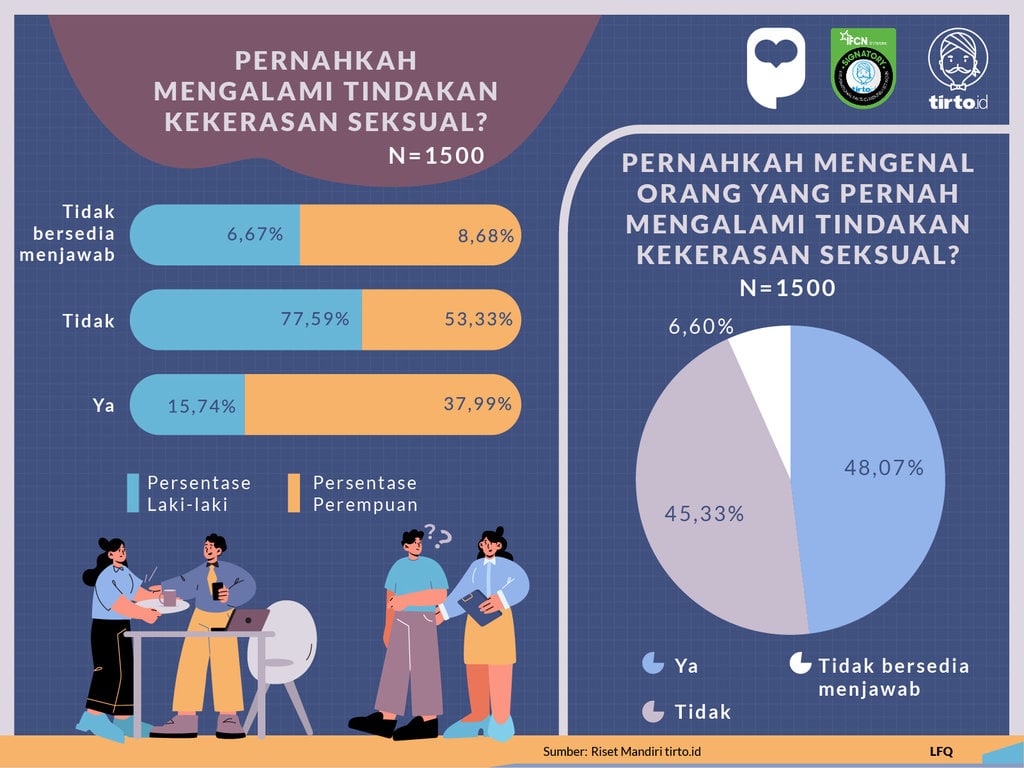

Padahal ditemukan sebanyak 27,53 persen responden yang mengaku pernah mengalami kekerasan seksual, baik laki-laki maupun perempuan. 45,33 persen responden, hampir setengah responden, juga menyatakan mengenal orang yang mengalami kekerasan seksual. Sehingga bisa diduga prevalensi kekerasan seksual cukup tinggi di tengah masyarakat, mungkin lebih dari yang dilaporkan.

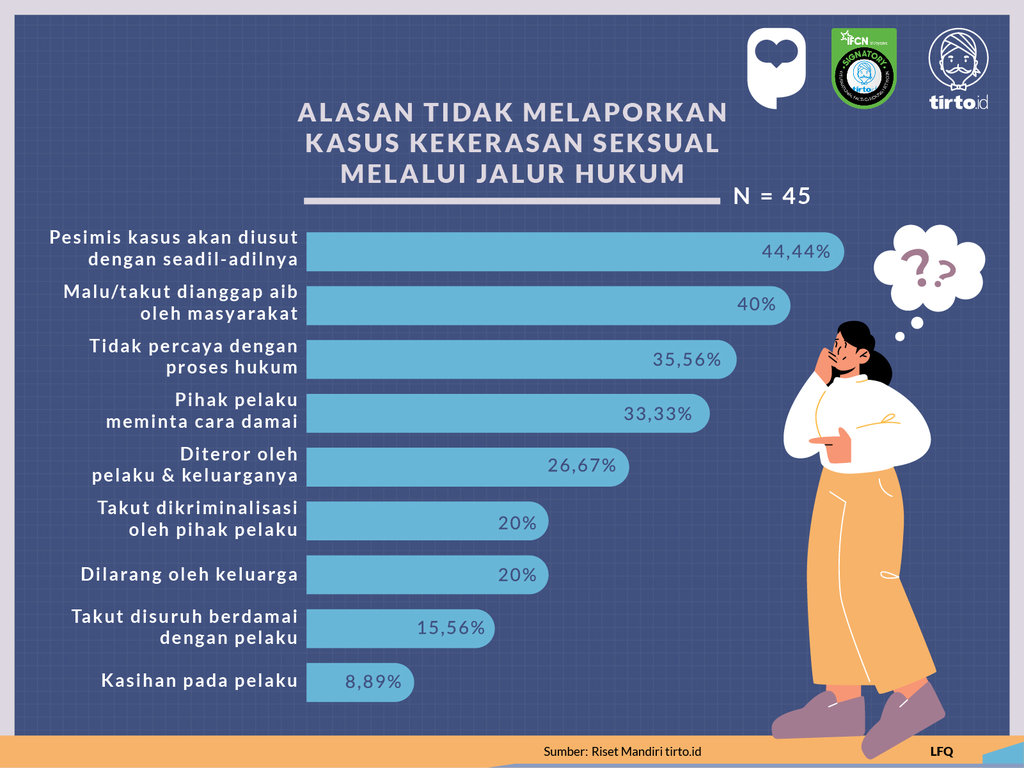

Untuk pertanyaan terkait alasan responden tidak melaporkan kasus kekerasan seksual melalui jalur hukum, sebanyak 44,44 persen responden menjawab bahwa mereka pesimis kasus akan diusut dengan seadil-adilnya. Lalu sebanyak 40 persen malu/takut dianggap aib oleh masyarakat. Diikuti dengan 35,56 persen yang tidak percaya dengan proses hukum dan 33,33 persen pihak pelaku meminta cara damai.

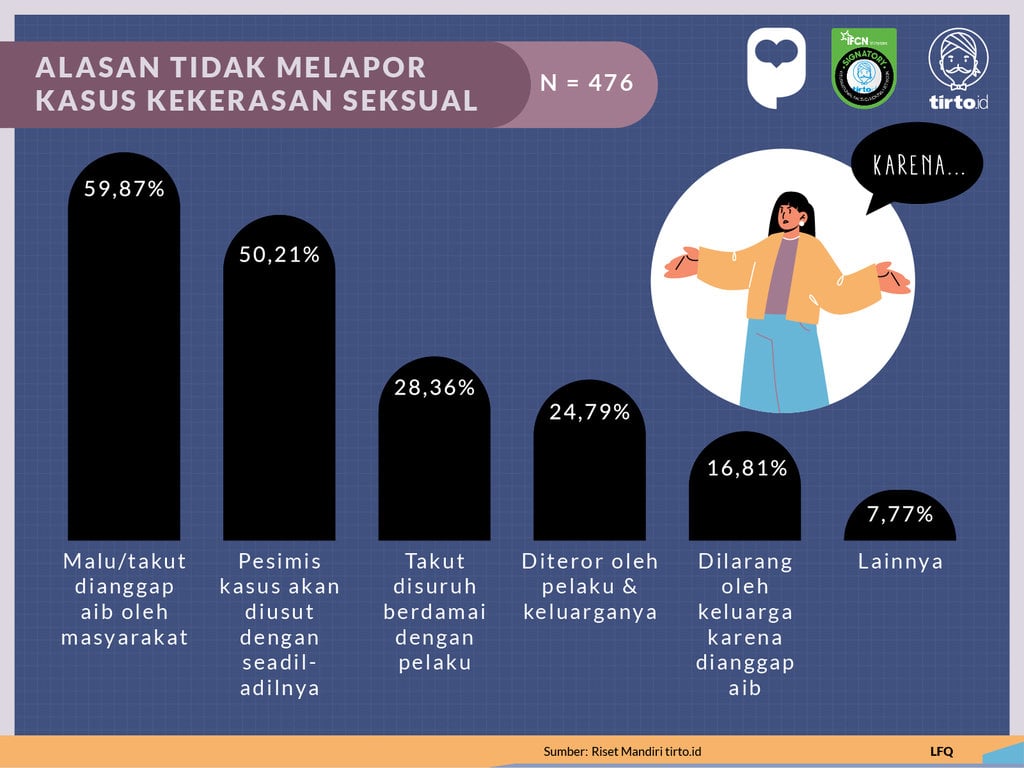

Hampir senada, mayoritas responden yang memilih untuk sama sekali tidak melaporkan kasus kekerasan seksual yang mereka alami atau dialami orang yang dikenal, sebanyak 59,87 persen, mengatakan alasannya tak melapor adalah malu/takut dianggap aib oleh masyarakat. Pilihan pesimis kasus akan diusut dengan seadil-adilnya menjadi alasan paling banyak kedua, yakni dipilih oleh 50,21 persen.

Ada pula responden yang menuliskan alasannya untuk tak melapor kekerasan seksual yang dialami karena dulunya ia tidak tahu bahwa hal tersebut merupakan kekerasan seksual. Selain itu, ada juga responden yang menjawab mengalami kekerasan seksual ketika UU TPKS belum ada atau ketika mereka berada di bawah umur. Beberapa alasan seperti laporan yang meminta sejumlah uang tertentu juga disampaikan responden.

Mengenai alasan-alasan responden, penelitian Lievore (2003), yang dikutip Remotivi, pernah membahas bahwa hanya sekitar lima belas persen dari kekerasan seksual yang secara formal dilaporkan ke polisi. Kekhawatiran terhadap respons negatif atas kekerasan seksual yang dialami membatasi keinginan korban bersuara dan mengungkap apa yang terjadi. Penyintas kekerasan seksual mengalami marjinalisasi dan pembungkaman publik. Ketika mereka bersuara, masyarakat mengabaikan dan tidak pernah benar-benar menganggapnya serius.

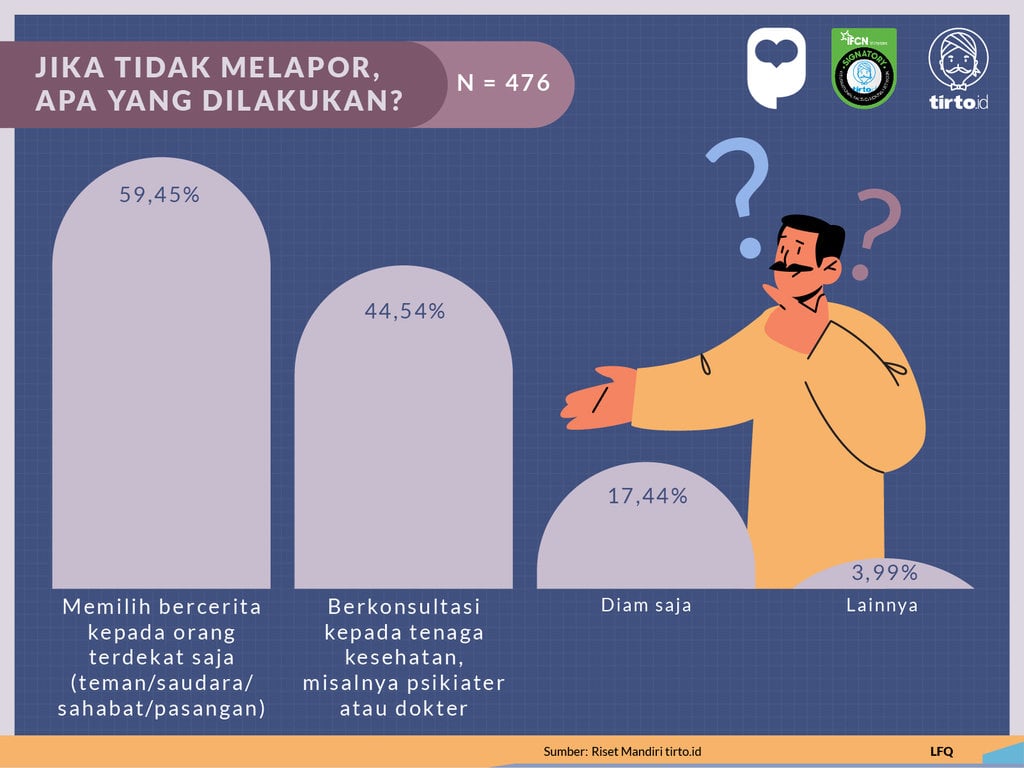

Kemudian, pada responden yang memilih untuk tidak melaporkan kekerasan seksual yang dialami oleh diri sendiri atau orang terdekat, Tirto bertanya soal langkah yang akhirnya diambil. Responden pun memilih bercerita kepada orang terdekat saja (teman/saudara/sahabat/pasangan). Sebanyak 59,45 persen responden memilih jawaban ini. Diikuti sebanyak 44,54 persen berkonsultasi kepada tenaga kesehatan, misalnya psikiater atau dokter. Namun sebanyak 17,44 persen memilih diam saja.

Hal yang serupa juga ditemukan lewat Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender yang dilakukan oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dan INFID pada 2020. Dari sebanyak 1.586 responden yang disurvei, lebih dari separuh responden memutuskan untuk tidak melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya. Hal ini dikarenakan adanya hambatan psikologis seperti takut, malu, serta adanya rasa bersalah/menyalahkan diri sendiri atas apa yang ia alami. Para korban ini juga mengakui masih kurangnya pengetahuan dan informasi mereka terkait mekanisme pelaporan.

Alasan-alasan tersebut dapat dikarenakan adanya stigma negatif yang diberikan kepada korban, khususnya perempuan, sehingga menyebabkan sikap-sikap menyalahkan korban, baik dari masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Oleh karena itu, korban merasa tidak menemukan tempat yang aman dan mendukung pemenuhan akses keadilannya. Padahal, seharusnya setiap korban berhak mendapatkan dukungan dari masyarakat dan pemenuhan keadilan.

Menurut temuan West Coast LEAF Vancouver yang dikutip IJRS dan INFID, banyak korban kekerasan seksual yang juga enggan melapor karena khawatir atas minimnya perlindungan identitas bagi korban, sehingga mereka takut akan tersebarnya informasi tentang perkaranya yang mungkin berdampak pada kesehatan mental dan kondisi finansial mereka.

Melansir dari Kompas, psikolog klinis dari Personal Growth, Ni Made Diah Ayu Anggreni, MPsi, menjelaskan, memang banyak korban pelecehan seksual yang yang memilih untuk tetap diam dan tak "speak up" atas kasus pelecehan seksual yang dialaminya.

Menurut Ayu, korban pelecehan seksual dapat mengalami depresi, kepercayaan diri rendah, trauma, ketakutan, hingga kesulitan menjalin relasi yang intim. Selain itu, sebagian besar korban memilih diam dan menyimpan masalah itu sebagai rahasia.

Alasannya, kata dia, banyak korban merasa malu, bersalah, menyalahkan diri sendiri, serta takut dijauhi dan dikucilkan.

"Sehingga untuk dapat berbicara, bahkan pada orang terdekat, membutuhkan keberanian. Apakah ingin berbicara kepada satu kelompok atau seratus orang, dibutuhkan keberanian yang sangat besar untuk menceritakan kisah Anda, berani untuk terbuka," tuturnya pada Kompas (9/6/2021).

Tirto juga menerima beberapa jawaban responden mengenai langkah lain yang diambil setelah mengalami kekerasan seksual. Beberapa responden mengunggah kasus di media sosial hingga viral. Ada pula beberapa orang yang terpaksa keluar dari lingkungannya untuk menghindari pelaku. Kemudian juga mereka yang terpaksa diam dan berusaha mengobati luka sendiri.

"Lari" ke Media Sosial

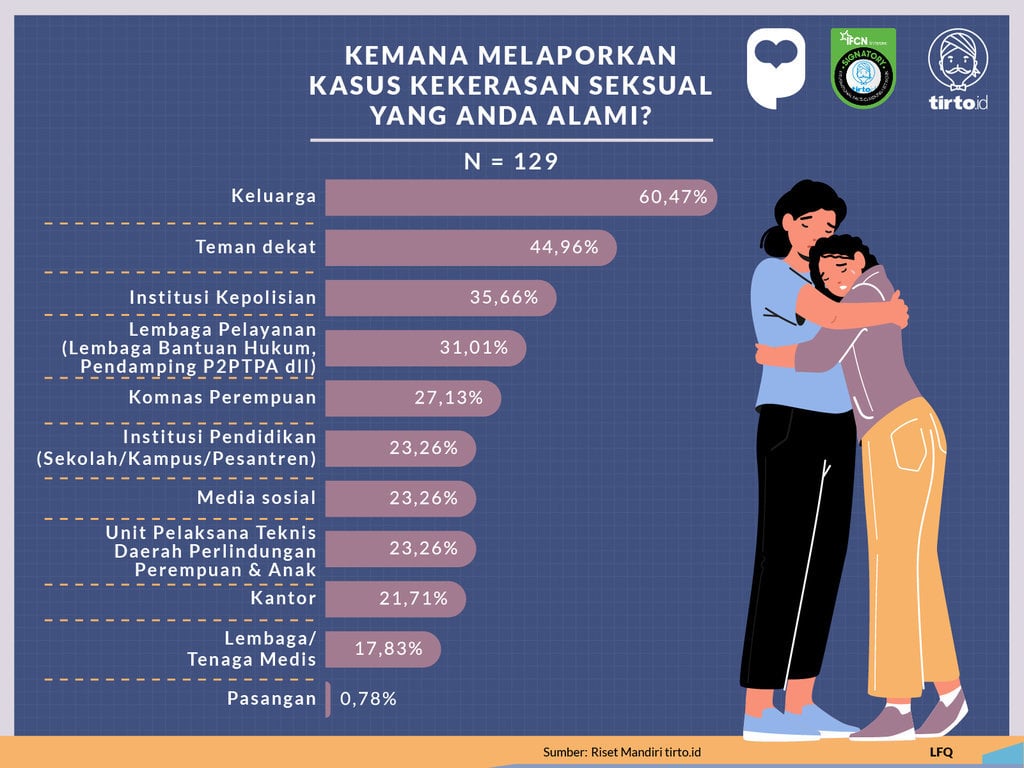

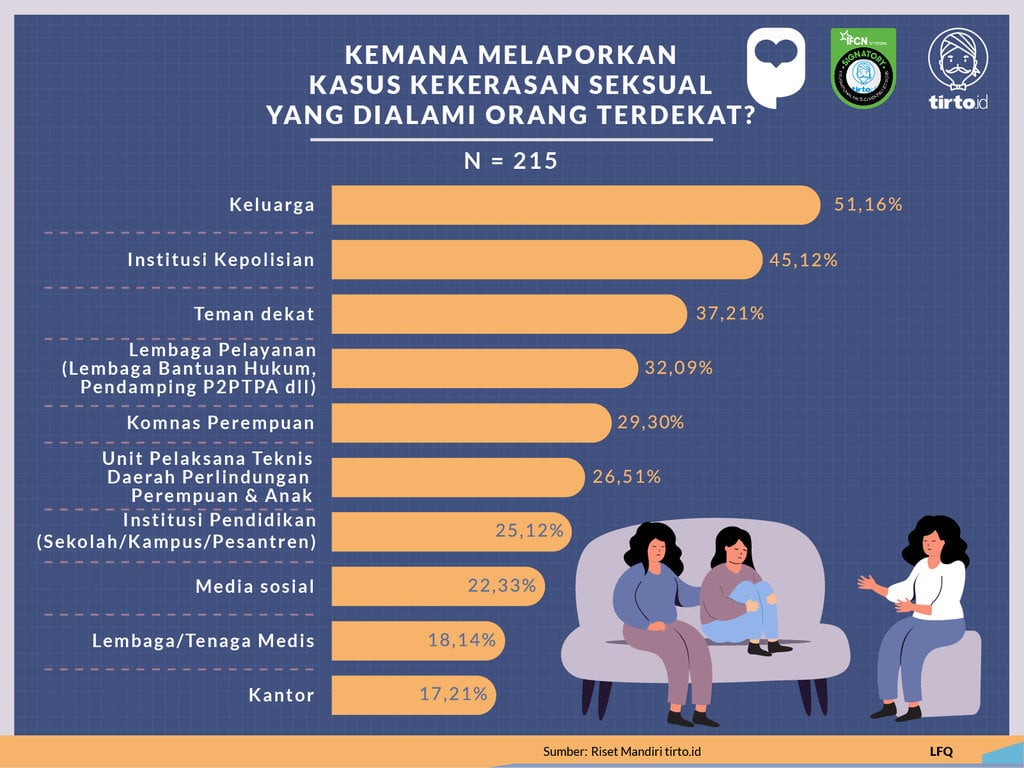

Seperti yang Tirto tulis pada bagian pertama laporan survei, terdapat 22 persen hingga 23 persen responden yang mengaku melapor ke media sosial terkait kekerasan seksual yang dialaminya ataupun yang dialami orang yang dikenal.

Remotivi pernah menuliskan fenomena penyintas kekerasan seksual mengungkapkan kejadian yang dialaminya melalui media sosial, terutama Twitter. Fenomena ini ditengarai dipicu oleh gerakan #MeToo di mana banyak penyintas mulai menceritakan pengalaman mereka melalui media sosial.

Menurut artikel Remotivi pula, yang membuat media sosial menjadi ruang pilihan para penyintas kekerasan seksual barangkali adalah kegagalan institusi formal dan informal luring dalam mewadahi laporan kekerasan seksual para penyintas.

Jika melihat fenomena yang terjadi secara global, pada awal 2017, hukuman penjara terhadap produser Hollywood Harvey Weinstein atas kasus kekerasan seksual yang ia lakukan memang menjadi titik awal gerakan #MeToo. Gerakan ini merupakan penanda bagi korban kekerasan seksual untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang mereka alami.

Tagar #MeToo sejak itu ramai di Twitter, dimana korban berbicara mengenai kasus yang pernah mereka alami. Menurut laporan media asal Irlandia, The Journal, ini menunjukkan bahwa korban tidak sendiri, dan bahwa kekerasan berbasis gender terjadi dimana-mana.

Pada April 2021, The Journal berbicara pada seorang pria yang menuliskan kasus kekerasan seksual yang dialaminya melalui Tumblr. Pria dengan inisial C (usia akhir 20an) tersebut mengungkapkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya sekitar lima setengah tahun lalu.

Ia juga mengatakan bahwa menuliskan hal ini membantunya, terlebih karena ia memutuskan untuk tidak melanjutkan proses hukum--sesuatu yang menurutnya biasa bagi para penyintas kekerasan seksual.

Menurut Neoline Blackwell, CEO dari Dublin Rape Crisis Centre (DRCC) yang diwawancarai The Journal, meski bisa saja korban melaporkan kasus mereka, bukan berarti korban mau menempuh jalur hukum.

Bagi C sendiri, internet menjadi ruang aman baginya untuk berbagi. Ia merasa aman untuk bercerita sesuai dengan batas yang ia tentukan.

#MeToo tidak hanya di Irlandia. Pada Juli 2020, Utah yang kerap disebut Salt Lake City/Kota Danau Garam, juga mengalami momen Metoo. Tagar #MeToo di Utah, sebuah negara bagian di barat Amerika, memberdayakan sebagian besar penyintas Generasi Z untuk berbicara tentang pengalaman mereka, menghilangkan rasa malu yang terkait dengan kekerasan seksual, dan memulihkan trauma.

Gerakan di Utah merupakan bagian dari fenomena yang lebih besar, yakni korban kekerasan seksual yang memilih untuk bercerita di media sosial ketimbang memproses kasus lewat jalur hukum yang bisa jadi dapat membangkitkan trauma bagi korban, proses kasus yang lamban, dan berakhir pada hukuman ringan bagi pelaku.

Seorang penyintas kekerasan seksual di Utah, G (20 tahun), mengatakan pada Deseret News bahwa gerakan media sosial Utah lebih membantunya dalam menemukan penyelesaian dan penyembuhan ketimbang aparat yang ia hubungi.

G menghubungi polisi setelah melihat tersangka pelaku menunggu di luar rumahnya. Aparat sendiri mengatakan mereka tidak dapat menyelidiki kasus tersebut karena terjadi di yurisdiksi lain.

“Mereka memberi tahu saya semua rintangan yang harus saya lewati. Menjadi seorang remaja, ini sudah sangat sulit bagi saya. Saya pikir, saya tidak bisa pergi ke pengadilan, saya tidak bisa mengajukan sesuatu, saya tidak bisa melalui semua itu,” jelas G pada Deseret News.

Tirto menduga motivasi korban kekerasan seksual yang memilih untuk membagikan ceritanya lewat media sosial tak terlalu jauh berbeda di Indonesia, jika menilik alasan-alasan responden survei yang memilih untuk tak menempuh jalur hukum.

Cukup Puas Meski Tak Lewat Proses Hukum

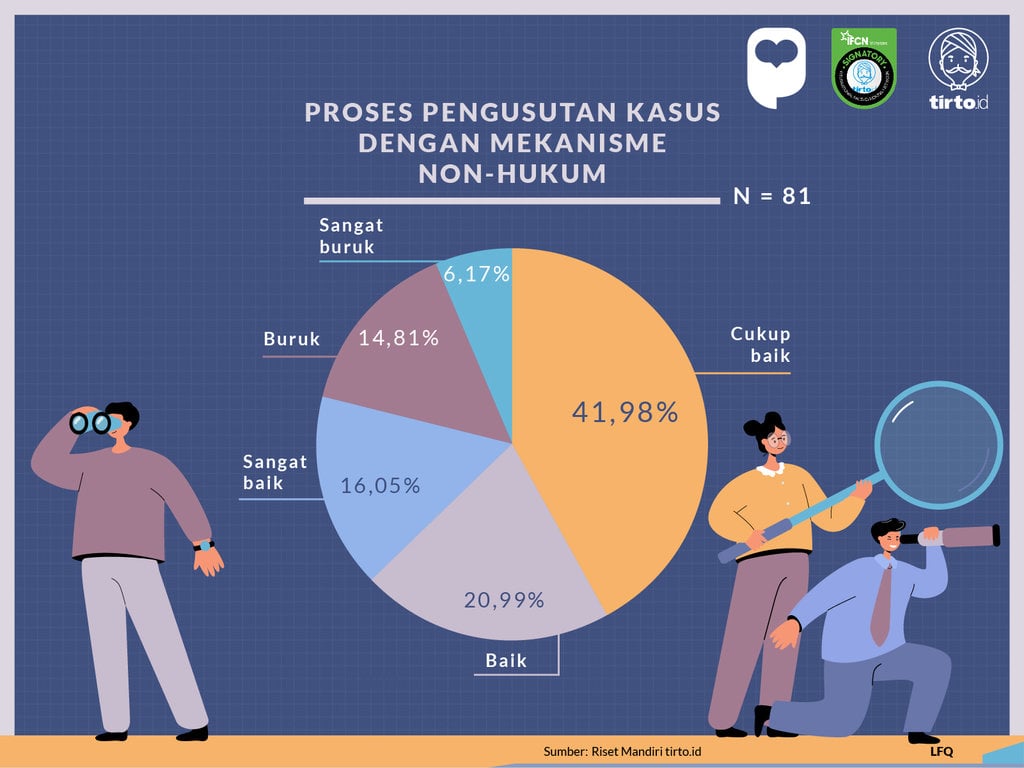

Meski tak menempuh jalur hukum, sebanyak 41,98 responden menyatakan bahwa penilaian mereka terhadap proses pengusutan kasus yang dilaporkan dengan mekanisme non hukum dianggap cukup baik. Sebanyak 20,99 persen responden menyatakan prosesnya dinilai baik.

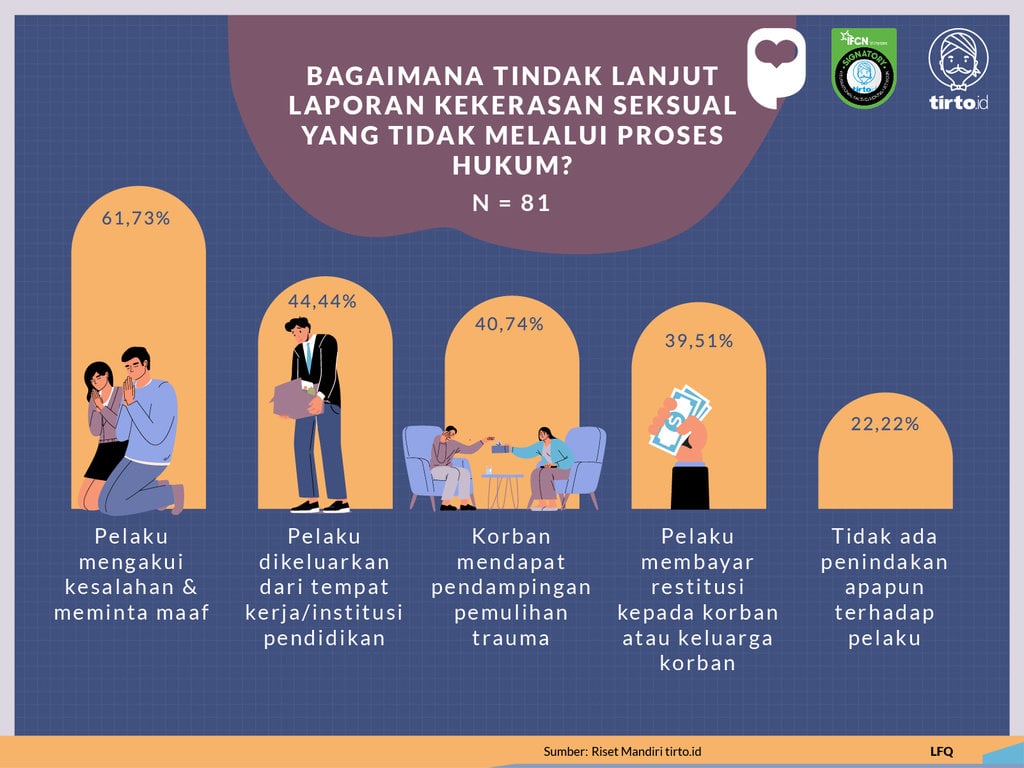

Barangkali, tindak lanjut dari laporan kasus kekerasan seksual yang tak melalui jalur hukum dianggap cukup. Pada survei ini, 61,73 persen responden survei menyatakan bahwa dari laporan mereka yang tak melalui jalur hukum, akhirnya pelaku mengakui kesalahan dan meminta maaf. Kemudian, menurut pengalaman 44,44 persen responden survei, laporan ini akhirnya membuat pelaku dikeluarkan dari tempat kerja/institusi pendidikan.

Namun, dari keseluruhan temuan Tirto mengenai survei persepsi dan pengetahuan masyarakat mengenai UU TPKS, kasus kekerasan seksual, dan intensi masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan seksual, terlihat masih banyak tugas yang mesti dilakukan berbagai pihak agar masyarakat merasa aman dari ancaman kekerasan seksual.

Hal lain yang penting dialamatkan adalah bagaimana penegak hukum dapat menangani kasus kekerasan seksual tanpa menghakimi korban, meminta sejumlah materi, atau mengabaikan kasus.

------------------------

Tulisan ini merupakan bagian kedua dari Riset Mandiri Tirto terkait persepsi dan pengetahuan masyarakat mengenai UU TPKS, kasus kekerasan seksual, dan intensi masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan seksual.

Editor: Farida Susanty