tirto.id - Plak! Plak!

Usai puas menampar Glen (Irfan Siagian), Jarot (Tio Pakusadewo) bertanya pada gerombolan tukang copet usia tanggung yang selama ini berada di bawah kekuasannya: apa ada yang mau dapat giliran ditampar juga? Tak ada yang menjawab. Semua tertunduk takut. Kecuali Glen. Sambil setengah berteriak ia kembali menegaskan sikap yang juga mewakili aspirasi teman-temannya yang lain, “Tapi kita gak mau sekolah!”

Jarot makin murka.

“Glenn, lu inget gak waktu nyopet di Kalibata Mal? Lu dikejar-kejar massa? Itu karena lu gak bisa baca! Inget lu? Kalo lu bisa baca penunjuk jalan kayak gitu tu (plang Polisi), lu gak bakalan kabur ke tempat yang salah. Lu kabur ke kantor polisi, tolol! Pulang!”

Malam itu Glen dan lawan-kawan satu gengnya belajar satu hal: jadi pencopet juga harus melek huruf. Film “Alangkah Lucunya Negeri Ini” sesungguhnya mengandung banyak elemen komedi, namun adegan tersebut justru membuat penonton miris. Glen, meski fiktif, adalah wajah remaja Indonesia dengan kondisi tak beruntung: anak jalanan, tanpa pendidikan memadai, dan tumbuh jadi kriminal. Glen adalah representasi kegagalan negara yang seharusnya mencerdaskan kehidupan bangsa—tanpa terkecuali.

Orang-orang buta huruf seperti Glen jmasih banyak di Indonesia. Dalam riset CIA World Factbook tahun 2014, Indonesia berada di urutan ke-121 untuk negara dengan tingkat melek huruf sebesar 92,8 persen. Satu tingkat saja di bawah Afrika Selatan dengan tingkat melek huruf sebesar 93 persen dan setingkat di atas Myanmar dengan tingkat melek huruf sebesar 92,7 persen. Ini berarti masih ada 7,3 persen masyarakat di Indonesia yang masih perlu bantuan orang lain saat harus sekedar membaca plang di pinggir jalan atau berita terhangat di koran lokal.

Indonesia masih kalah dengan negara-negara kecil seperti Andora, Liechtenstein, Luxemburg, atau Vatikan dengan tingkat melek huruf mencapai 100 persen. Indonesia bahkan kalah dari Korea Utara, negara komunis nan misterius yang rajin dilanda kasus kelaparan, namun sukses meraih tingkat melek huruf sampai 100 persen.

Tak hanya masih menyisakan PR untuk membuat warganya memiliki kemampuan baca-tulis dasar, pemerintah Indonesia juga berhadapan dengan persoalan laten tentang rendahnya minat baca.

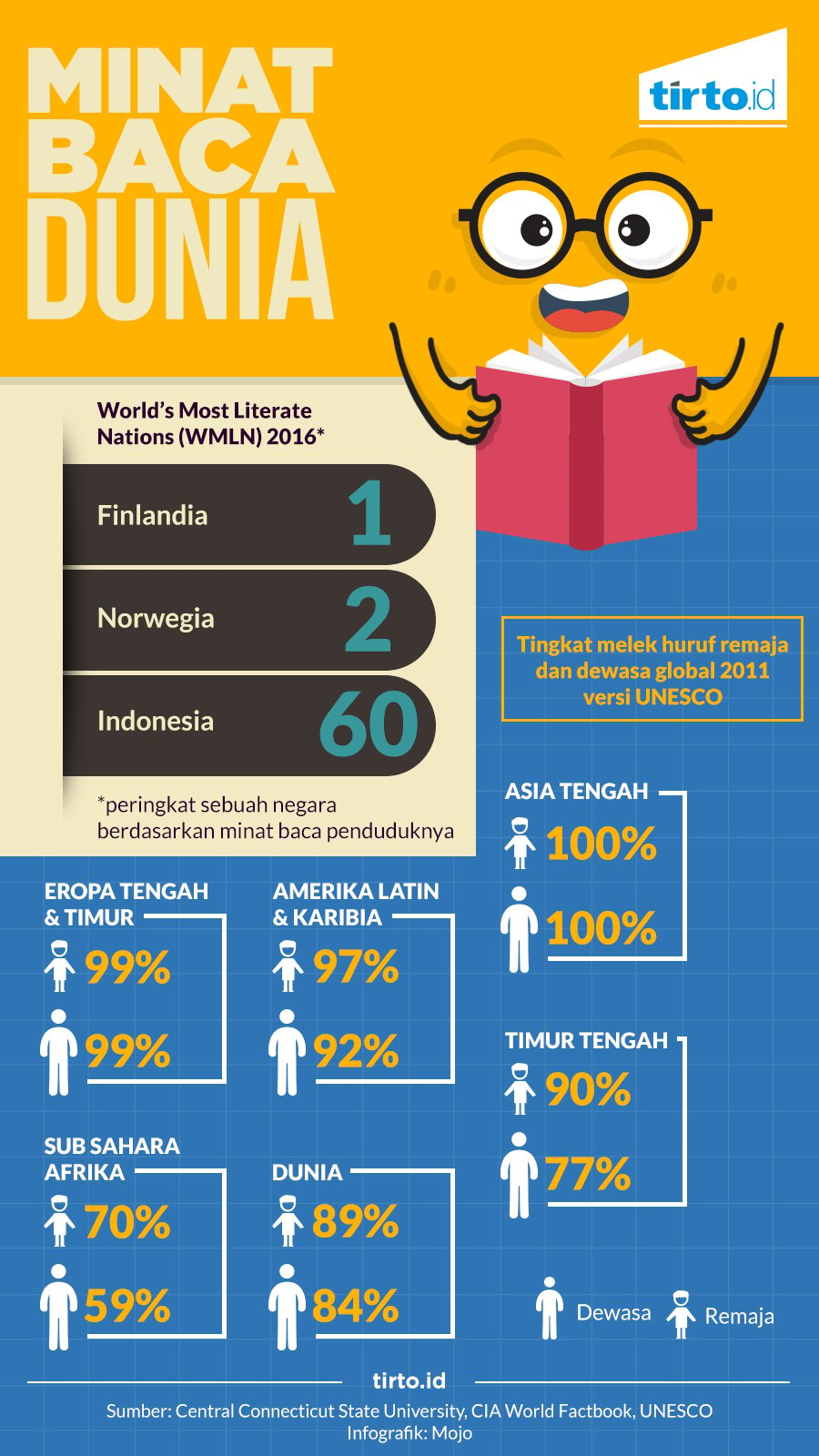

Tepat pada bulan Maret tahun lalu, Central Connecticut State University mempublikasikan risetnya yang bertajuk World's Most Literate Nations (WMLRN). John W. Miller dan kawan-kawan untuk pertama kalinya, sesuai klaim mereka, menganalisis tren skala besar dalam perilaku terkait dunia literasi di masyarakat di 60-an negara. Sebenarnya mereka memeriksa hampir 200 negara, namun karena kekurangan data yang relevan, mereka memotongnya menjadi 61 negara.

Posisi pertama negara dengan tingkat minat baca tertinggi adalah Finlandia di mana negara-negara Skandinavia lainnya mendominasi posisi 10 besar. Norwegia di urutan kedua, Islandia ketiga, Denmark keempat, Swedia kelima, dan keenam baru diputus oleh keberadaan Swiss. Amerika Serikat berada di posisi ketujuh, lalu diikuti oleh Jerman di posisi kedelapan, Latvia di posisi kesembilan, dan Belanda di posisi kesepuluh.

Mirisnya, Indonesia berada di posisi kedua terbawah alias di urutan 60, tepat satu tingkat di atas Botswana. Indonesia kalah dari negara-negara lain di Asia Tenggara seperti Thailand di posisi 59, Malaysia di posisi 53, atau Singapura di posisi 36. Negara Asia lain melesat jauh ke posisi atas. Korea Selatan, misalnya, berjaya di posisi 22. Jepang di posisi 32, Cina di posisi 39, dan Qatar di posisi 44. Hingga posisi 20 besar, negara-negara Barat dengan ekonominya yang telah mapan masih mendominasi.

Miller, dalam pengantar risetnya, berkata bahwa kekuatan literasi dan menjadi bagian dari masyarakat melek huruf global kadang disepelkan. Milelr telah yang telah menghabiskan sebagian usianya untuk berkutat di dunia literasi. Selama 12 tahun terakhir ia memproduksi riset bertajuk “America's Most Literate Cities” (2003-2014). Karya-karya lainnya masih berhubungan dengan pentingnya menjaga masyarakat sebuah negara dalam budaya literasi yang kuat.

Mengapa?

Bagi Miller sederhana saja. “Perilaku masyarakat terhadap dunia literasi menjadi faktor yang sangat penting dalam keberhasilan individu dan bangsa dalam bidang ekonomi dan bidang lain yang memang bersyaratkan basis pengetahuan yang memadai. Kecintaan terhadap dunia literasi juga menentukan masa depan dunia kita,” jelasnya.

Merujuk apa yang disampaikan Miller, bukan kebetulan jika penghuni posisi atas dalam riset tersebut adalah negara-negara dengan kondisi perekonomian yang lebih mapan dibanding Indonesia. Afrika bisa jadi contoh lain yang baik. Negara-negara di Sub Sahara dengan kondisi perekonomian di bawah rata-rata negara lain di dunia menempati posisi bawah dalam riset tingkat melek huruf remaja dan dewasa yang dipublikasikan UNESCO tahun 2011 silam.

Persoalan ini sebenarnya juga telah menjadi perhatian bagi banyak elemen di dalam negeri. Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) pernah mensinyalir bahwa perkembangan teknologi digital seperti media sosial ternyata menyebabkan turunnya minat baca masyarakat kita.

Waktu yang tersita untuk membaca buku sekarang diganti mengikuti apa yang sedang tren di media sosial. Fenomena ini juga otomatis terlihat dari konsumsi media sosial yang begitu tinggi di Indonesia, membuat banyak orang yang kecanduan menggenggam dan menatap layar ponsel pintarnya, menghabiskan banyak waktu untuk mengakses hal-hal yang tak tuntas dan tak mendalam. Di era kekinian bahkan makin banyak orang yang menjadi konsumen hoax maupun konten-konten pembunuh nalar.

Data dari BPS di tahun 2012 menunjukkan bahwa 91 persen penduduk dengan usia 10 tahun ke atas di Indonesia lebih suka menonton televisi. Sedangkan mereka yang suka membaca buku hanya 17 persen. Mengutip kembali data UNESCO, tingkat melek literasi buku di Indonesia hanya mencapai indeks 0,0001. Ini artinya dari setiap 1.000 orang di Indonesia, hanya satu orang yang gemar membaca.

Mengasah Nalar, Menumbuhkan Kreasi

Sosiolog Universitas Sumatera Utara Prof Dr Badaruddin, MA pada akhir tahun lalu sempat berujar jika minat baca anak-anak Indonesia perlu lebih ditingkatkan lagi untuk memperoleh penalaran yang lebih baik dan memiliki kecerdasan memadai. Nalar adalah modal terpenting sebuah bangsa jika ingin maju di bidang pendidikan dan mampu bersaing secara sehat dengan negara-negara lain.

Tanpa budaya literasi yang memadai, siswa-siswa di Indonesia juga tak akan mampu mengembangkan imajinasi dan meluaskan perspektif. Mereka tumbuh menjadi pribadi yang sempit pikiran dan miskin inspirasi.

Dengan kondisi masyarakat yang jauh dari budaya baca, Badaruddin menjelaskan, anak-anak Indonesia memang dikenal unggul di bidang hafalan, namun lemah dalam hal penalaran. Persoalannya lebih kompleks lagi sebab masih banyak guru dengan kecakapan literasi yang cukup. Mereka akhirnya tak bisa menjadi teladan bagi murid untuk sikap cinta kepada buku ataupun haus akan pengetahuan.

Jika situasi di institusi pendidikan masih demikian, orang tua bisa menjadi sosok penyelamat. Sebagaimana kata Sani B. Herwaman selaku psikolog anak dan direktur Lembaga Psikologi Daya Insan, minat baca harus ditumbuhkan sejak anak-anak lahir dan orang tua mesti menjadi pengawal utama proses ini.

"Penelitian mengungkapkan anak yang sejak lahir diajak berkomunikasi dan dibacakan cerita akan mempunyai kemampuan verbal lebih tinggi dibandingkan yang didiamkan saja," kata Sani.

Menurut Sani orang tua masa kini lebih cenderung mengajak anak-anak mereka ke mal daripada membaca buku. Hasilnya anak-anak itu juga lebih tertarik untuk bermain game atau menonton televisi. Anak-anak Indonesia jadi alergi dengan buku.

Padahal buku adalah media yang sangat baik untuk melakukan transfer nilai kepada anak serta menstimulasi kreativitas, kemampuan berpikir empirik dan kemampuan linguistik anak. Hal ini otomatis menjawab kebutuhan anak akan pendidikan dimensi budi pekerti di samping kebutuhan akademis.

Selain meningkatkan mental alertness, daya tangkap, kreativitas dan logika berpikir, kebiasaan membaca buku juga bermanfaat untuk membentuk karakter positif dan membangun hubungan emosional hangat dengan orang tua. Mengapa? Sebab anak yang banyak baca akan tumbuh menjadi anak yang banyak diskusi. Dan di rumah, tak ada teman diskusi terbaik bagi anak selain orang tua.

Buku, rupanya mampu membuat hubungan anak dan orang tua jadi makin hangat dan romantis.

Penulis: Akhmad Muawal Hasan

Editor: Akhmad Muawal Hasan