tirto.id - Dari laporan yang dikeluarkan oleh UN, seperempat dari pria yang disurvei di enam negara di kawasan Asia-Pasifik mengaku melakukan pemerkosaan. Perempuan dan anak adalah pihak yang paling rentan mengalami kekerasan, baik secara seksual, fisik, psikis, dan ekonomi.

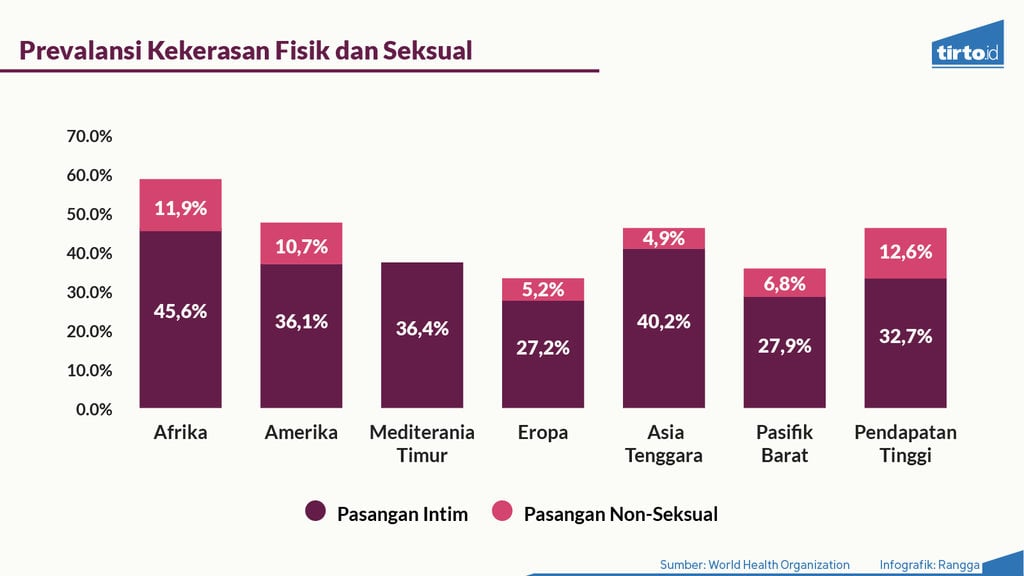

Tahun 2013, World Health Organization (WHO) melakukan riset mengenai prevalensi jumlah kekerasan, baik fisik maupun seksual yang dilakukan oleh pasangan intim dan bukan pasangan intim di negara-negara dengan tingkat pendapatan yang rendah dan pendapatan yang tinggi.

Di banyak tempat, kekerasan yang dilakukan oleh pasangan intim lebih banyak dibanding kekerasan fisik dan seksual yang dilakukan pasangan non-seksual. Wilayah Afrika menempati posisi tertinggi untuk kekerasan yang dilakukan oleh pasangan intim dengan prevalensi sebesar 45,6 persen. Dilanjutkan oleh wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara yang menempati posisi kedua tertinggi dengan prevalensi sebesar 40,2 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan paling banyak terjadi di ranah personal atau domestik.

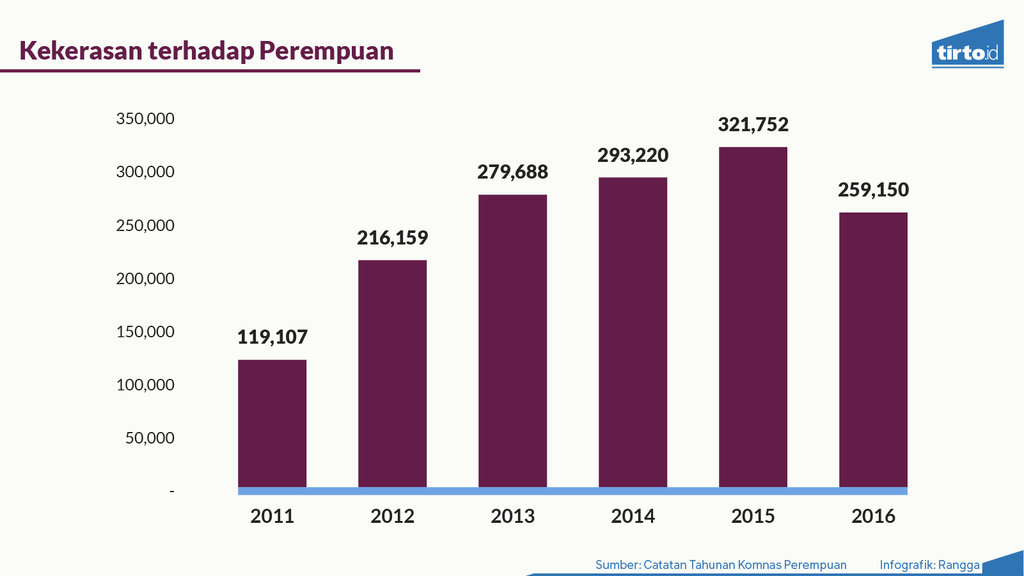

Di Indonesia sendiri, jumlah kekerasan terhadap perempuan sejak 2011-2015 memperlihatkan tren yang meningkat. Pada 2011, jumlah kekerasan terhadap perempuan tercatat berjumlah 119.107 kasus dan meningkat hingga mencapai 321.752 kasus pada 2015. Pada 2016, jumlahnya menurun menjadi 259.150 kasus.

Kekerasan terhadap perempuan ini paling tinggi terjadi di ranah personal. Artinya, pelaku adalah orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban.

Pada 2016, Pengadilan Agama mencatat ada 245.548 kasus kekerasan terhadap istri yang berujung pada perceraian. Sedangkan, data pengaduan langsung ke Komnas Perempuan mencapai 903 kasus atau 88 persen dari total kasus sepanjang 2016.

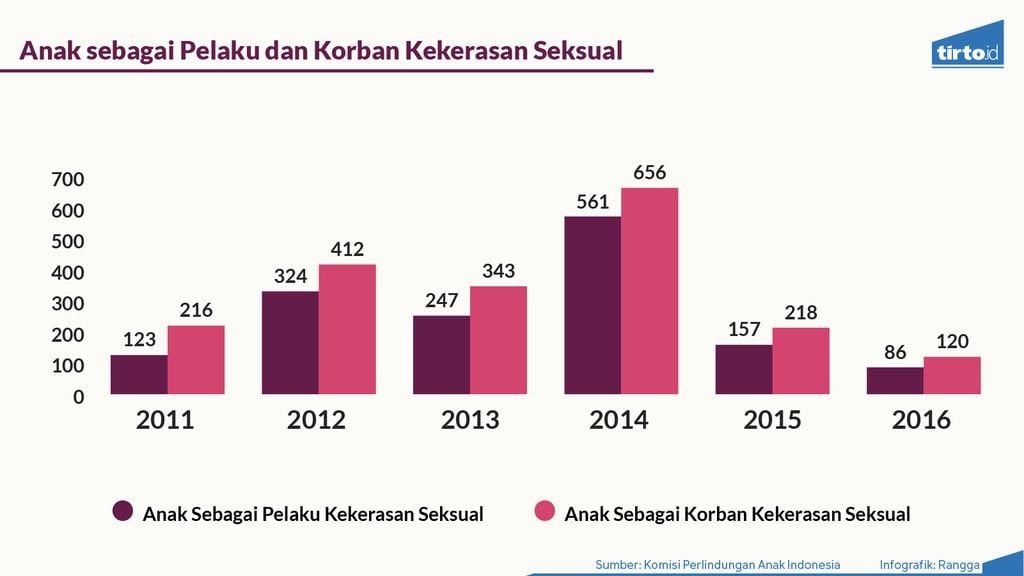

Dalam kasus kekerasan seksual pada anak, sejak 2014 hingga 2016, memperlihatkan tren penurunan. Pada 2014, jumlah anak sebagai korban kekerasan seksual tercatat sebanyak 656 anak dan menurun hingga 120 anak pada 2016. Begitu pula dengan anak sebagai pelaku kekerasan seksual.

Sejak 2011 hingga 2014, jumlah anak sebagai pelaku kekerasan meningkat dari 123 anak menjadi 561 anak pada 2014. Jumlah ini menurun menjadi 86 anak pelaku kekerasan seksual pada 2016.

Begitu pula dengan anak sebagai pelaku kekerasan seksual. Sejak 2011 hingga 2014, jumlah anak sebagai pelaku kekerasan meningkat dari 123 anak menjadi 561 anak pada 2014.

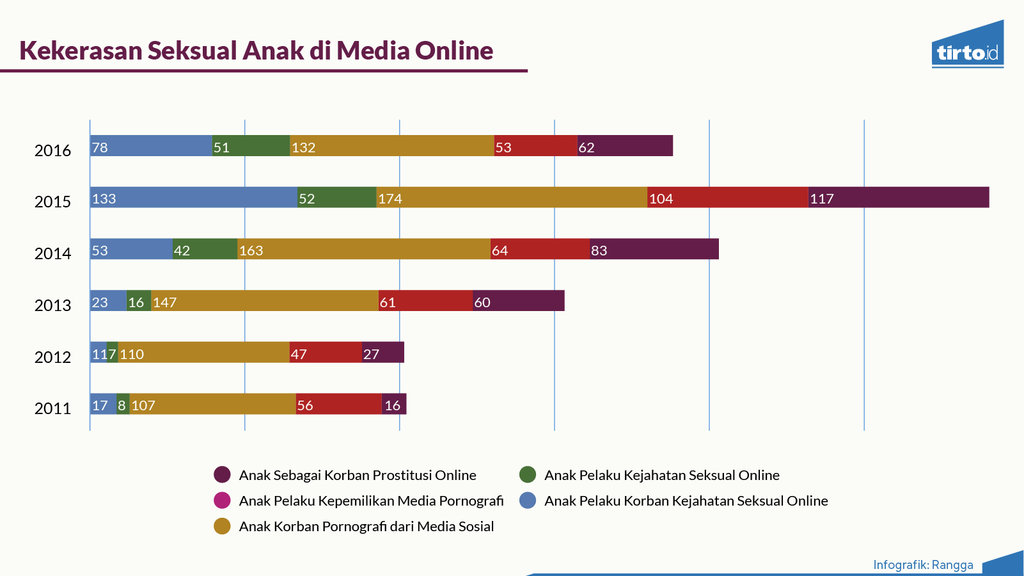

Kekerasan seksual anak, baik sebagai pelaku maupun korban, paling banyak terjadi pada ranah digital. Sejak 2011, anak korban pornografi dari media sosial menempati proporsi terbesar. Pada 2016, jumlah anak korban pronografi ini sebesar 132 anak, meningkat dari 107 anak pada 2011.

Sedangkan, dari sisi pelaku, paling tinggi adala anak yang memiliki media pornografi. Pada 2011, jumlah anak pelaku kepemilikan media pornografi sebanyak 56 anak dan meningkat menjadi 104 anak pada 2015. Pada 2016, jumlahnya menurun menjadi 53 anak pemilik media pornografi.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan fisik dan seksual pada perempuan dan anak, adalah rendahnya pengetahuan terkait kekerasan dari lingkungan terdekat, dan kurangnya pemahaman mengenai kesetaraan gender.

Untuk meningkatkan pemahaman terkait kekerasan seksual dan kesetaraan gender adalah melalui pendidikan seksual yang komprehensif. UNESCO (2009) menyampaikan tujuan utama dari pendidikan seks adalah untuk membekali anak-anak dan remaja dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai untuk membuat pilihan yang bertanggung jawab tentang seksualitas mereka. Selain mempelajari risiko kehamilan dan infeksi menular seksual (termasuk HIV), anak-anak dan remaja juga belajar untuk menolak dan melindungi diri dari risiko eksploitasi/pelecehan seksual.

Indonesia sendiri, sebenarnya telah memiliki kebijakan yang memuat strategi dan rencana nasional mengenai HIV, kesehatan reproduksi, dan pendidikan seksual. Tinjauan yang dilakukan oleh UNESCO terhadap dokumen terkait kebijakan tersebut, menunjukkan mayoritas kebijakan di Indonesia memuat pendidikan seksual. Antara lain terkait HIV, perubahan perilaku, akses untuk konseling, dan keterlibatan komunitas dan keluarga.

Namun, kebijakan di Indonesia tidak memuat kebutuhan untuk memahami isu gender dan persoalan yang berkaitan dengan stigma dan diskriminasi gender.

Bahkan, dibandingkan dengan Kamboja, kebijakan pendidikan seksual dan kesetaraan gender Indonesia masih kurang komprehensif. Kebijakan Kamboja telah mencakup kebutuhan untuk memahami hak, diskriminasi hingga isu gender.

Sementara yang berkaitan khusus dengan kepemudaan, dibandingkan dengan Kamboja dan Vietnam, kebijakan Indonesia tidak mencakup berbagai aspek.

Di Kamboja, kebijakan nasional terkait pemuda telah mencakup pendidikan seksual, kesehatan reproduksi, isu gender, termasuk kekerasan seksual. Bahkan, di Vietnam, pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi pun telah masuk dalam kebijakan nasional. Sedangkan, Indonesia hanya memiliki konten kebijakan nasional mengenai HIV dan AIDS.

Padahal, hasil studi UNESCO (2014) menunjukkan korelasi positif antara pengetahuan seksualitas yang komprehensif dengan perilaku anak dan remaja. Dampak jangka panjangnya akan mendorong anak-anak dan remaja memiliki keberanian untuk menolak hubungan seksual dan akan menunda hubungan seksual pertama kali hingga mereka siap.

Tak hanya itu, kepekaan dan pemahaman terhadap persoalan gender akan menekan risiko kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Melihat tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun ke tahun, penting bagi pemerintah untuk menerbitkan kebijakan dan peraturan tentang pelaksanaan pendidikan seksualitas di seluruh sekolah Indonesia sedini mungkin dan secara komprehensif.

Lingkungan terdekat anak, khususnya keluarga, perlu mendapatkan edukasi yang memadai tentang pentingnya pendidikan seksualitas. Ihwal penyaringan konten digital bagi anak dan remaja juga perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak.

Penulis: Scholastica Gerintya

Editor: Maulida Sri Handayani

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id