tirto.id - Dulu, pematokan lahan tanpa persetujuan pemilik lahan, bisa menimbulkan perang. Sudah ditulis dalam buku sejarah, pematokan tanah Pangeran Diponegoro oleh Patih Keraton dan Belanda telah melahirkan Perang Jawa.

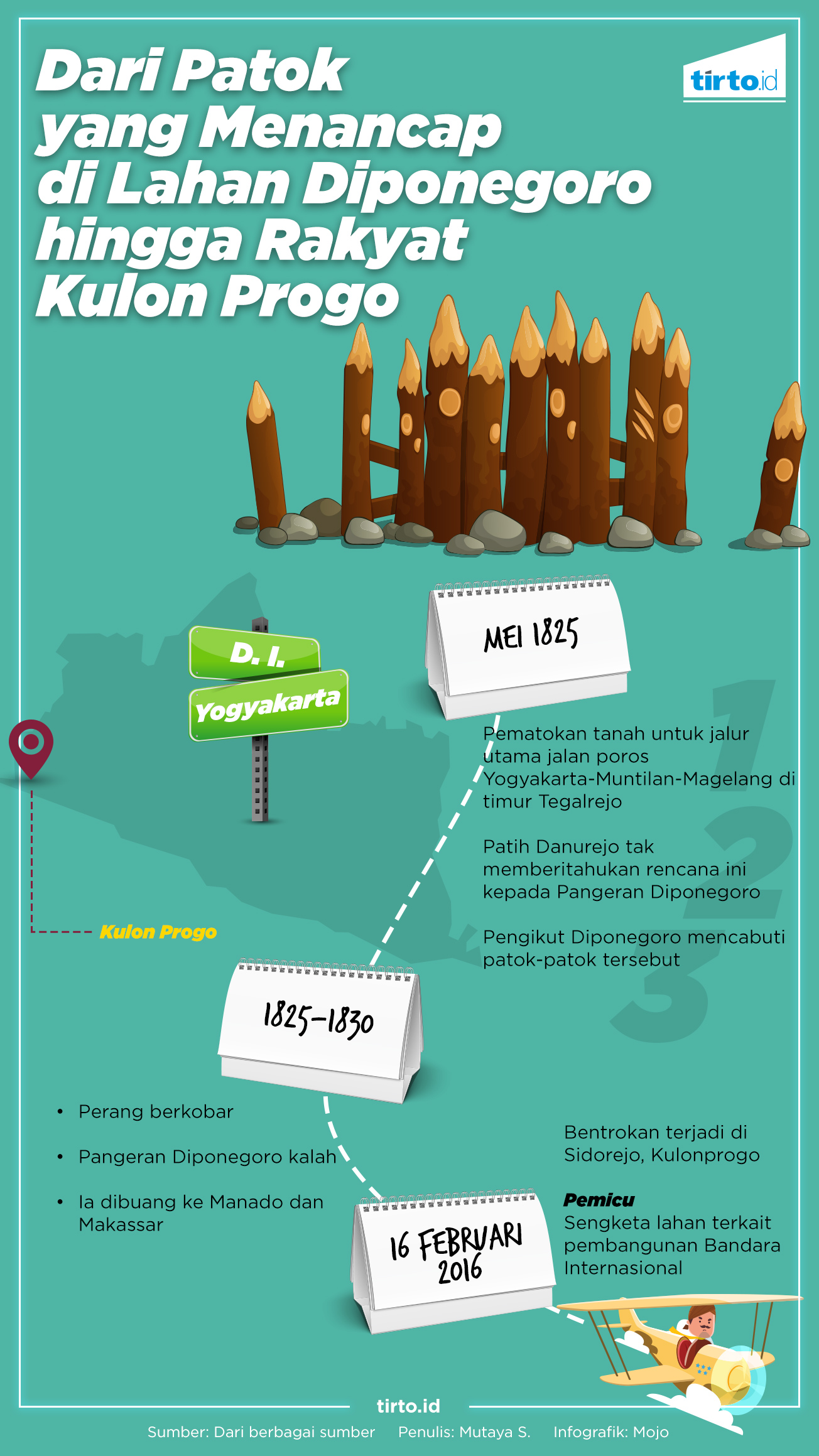

Pada 16 Februari 2016, bentrokan terjadi di Sidorejo, Kulonprogo. Pemicunya adalah sengketa lahan terkait pembangunan Bandara Internasional Kulonprogo. Badan Pertanahan Nasional, di bawah lindungan Polisi, Satpol PP dan TNI, memasangi patok-patok di beberapa titik. Sidorejo, Palihan, Kragon, Bapangan dan Glagah pun kena patok.

Angkasa Pura I, yang akan mengelola bandara Kulonprogo, mengalokasikan dana sekitar 4 triliun rupiah. Sebagian di antaranya untuk pembebasan lahan. Pihak Pakualaman akan menerima Rp727 miliar sebagai ganti rugi atas sebagian tanah Pakualaman Ground yang terkena pembebasan lahan. Pakualam selama ini merasa tanah-tanah yang dimiliki penduduk di sana secara historis adalah milik wangsa Pakualam.

Klaim Keraton Ground

Di sekitar Pakualam Ground, terdapat juga area yang masih diklaim sebagai Sultan Ground. Di antaranya adalah lahan yang menjadi sengketa tambang pasir besi. Rencana tambang pasir besi itu mengancam kehidupan pertanian lahan pasir yang selama ini menyangga perekonomian warga di sana. Selama ini lahan pasir di Kulonprogo berhasil ditanami cabai atau semangka.

Tanah-tanah sengketa tersebut seringkali diklaim sebagai Sultan Ground (tanah-tanah milik Kesultanan) dan Pakualam Ground (tanah-tanah milik Pakualaman) Yogyakarta. Wilayah kekuasaan kedua wangsa itu berada di wilayah Yogyakarta sekarang. Wilayah kuasa Kesultanan di sekitar kota Yogyakarta, namun wilayah Pakualaman lebih banyak di daerah yang dulu dikenal sebagai Adikarto (kini Kulonprogo). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951, mulai tanggal 15 Oktober 1951 Adikarto masuk ke dalam daerah Kulonprogo.

Semula, sebelum Belanda menguasai secara absolut tlatah Jawa, Mataram adalah kerajaan berdaulat dan menguasai Jawa Tengah dan Jawa Timur. Setelah kematian Sultan Agung dan Amangkurat I menjadi raja, kedaulatan Mataram atas wilayahnya berkurang. Apalagi setelah beberapa wilayah jadi milik Belanda, Mataram pun dipecah jadi empat bagian. Selain Kesultanan dan Pakualaman di Yogyakarta, ada Kasunanan dan Mangkunegara di Solo.

Setelah Indonesia merdeka, Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan wilayah Kesultanan Yogyakarta bergabung dengan Republik Indonesia sejak 5 September 1945. Setelah penggabungan dengan Republik tersebut, harusnya Kesultanan tunduk kepada Undang-Undang Agraria Republik Indonesia.

Menurut Ketua Aliansi Rakyat Menolak Penggusuran, berdasar Peraturan Daerah (Perda) DIY No.5/1954 tentang hak atas tanah dan tanah bekas Sultan Ground dan Pakualaman Ground, Sultan Ground tidak ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang ada adalah tanah negara. Selama ini, di bekas wilayah Kesultanan, sudah banyak rakyat yang memegang sertifikat tanah dari lahan yang mereka tinggali dan miliki.

Atas nama keistimewaan, yang termaktub dalam UU Keistimewaan DIY, topik mengenai status tanah Sultan Ground atau Pakualam Ground kembali mencuat. Ada berbagai isu agraria yang masih menjadi ganjalan di Yogyakarta. Dari soal kepemilikan tanah etnis Tionghoa hingga soal lahan-lahan yang dirancang sebagai area Bandara Internasional Kulonprogo.

Cerita Pematokan Tanah Diponegoro

Soal patok mematok tanah yang melibatkan keraton, ini sebenarnya bukan hal baru di Yogyakarta. Jangan dilupakan, musabab perlawanan Diponegoro yang memicu Perang Jawa (1825-1830) tak lain karena patok mematok tanah juga. Terkait patok-mematok di sekitar areal yang bakal menjadi Bandara Internasional Kulonprogo, patok mematok tanah yang menjadi makam leluhur Pangeran Diponegoro pun punya alasan yang hampir sama: demi lancarnya transportasi.

Sebelah timur Tegalrejo akhirnya dijadikan jalur utama jalan poros Yogyakarta-Muntilan-Magelang. Begitulah rencana Residen Yogyakarta, Smissaert, pada pertangahan Mei 1825. Orang-orang Patih Danurejo, atas restu Residen Yogyakarta Smissert, memasangi patok-patok untuk memperluas jalan di sekitar tanah dan juga makam leluhur Diponegoro di sisi barat Yogyakarta itu.

“Pada 17 Juni 1825, jalan ini mulai mulai dipasangi patok oleh orang-orang Kepatihan,” tulis Peter Carey dalam Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro (2014). Patok-patok itu ternyata menghalangi jalan yang biasa dilintasi orang-orang yang bekerja di tanah-tanah milik Diponegoro yang berada di sekitar Tegalrejo.

Sang Patih, yang dekat dengan Belanda itu, punya permusuhan lama dengan Diponegoro. Ketika akan ada pematokan lahan tersebut, Patih Danurejo selaku perpanjangan Sultan dan Belanda tak memberitahukan kepada Pangeran Diponegoro selaku pemilik tanah. Patih, meski berstatus sebagai pembantu Sultan (di Yogya) atau Sunan (di Solo), namun pada praktiknya dia ditunjuk oleh Belanda.

Menurut Peter Carey, “Sekilas perbuatan Patih Danurejo ini disengaja, sehingga menimbulkan situasi panas dan perkelahian antara pengikut Diponegoro dan anak buah Patih yang segera melibatkan penduduk setempat.”

Pengikut Diponegoro yang tinggal dan bertani di sekitar Tegalrejo, yang merasa tidak dibebani pungutan oleh sang Pangeran, mencabuti patok-patok tersebut. Mereka rela berkelahi dengan orang-orang Patih Danureja. Sang Patih, dalam beberapa cerita, digambarkan sebagai sosok yang licin namun begitu loyal kepada Belanda.

Menurut Peter Carey, sang pangeran akhirnya memerintahkan mengganti patok-patok jalan dengan tombak-tombak. Bagi Sang Pangeran, pengerjaan jalan itu yang dilakukan secara sepihak dan tidak mengindahkan tata krama merupakan casus belli alias muasal Perang Jawa yang berkobar sejak 1825 hingga 1830. Dalam perang yang menguras kantong Pemerintah Kolonial Hindia Belanda itu, pihak Pangeran Diponegoro kalah. Sang Pangeran dijebak dalam perundingan di sekitar Magelang. Pangeran Diponegoro kemudian dibuang ke Manado dan Makassar, jauh dari tanah yang dulu dibelanya dengan penuh keberanian.

Saat ini, di sekitar makam leluhur Diponegoro tersebut, terdapat jalan aspal yang agak lebar dan juga rel kereta api. Ada jalan raya menuju Muntilan, juga rel kereta menuju arah barat ke Wates dan Kutoarjo. Untuk alasan pembangunan transportasi yang direncakan pemerintah kolonial dan didukung oleh Keraton, Pangeran Diponegoro dan pengikutnya harus mengangkat senjata. Melawan Belanda, juga menghadapi kerabatnya sendiri sesama keturunan Sultan Agung.

Patok-patok itu kini kembali tertancap di sisi barat Yogyakarta. Tidak lagi di Tegalrejo, tapi di Kulonprogo. Tidak ada lagi Belanda yang punya agenda pembangunan transportasi (darat), yang ada hanya Angkasa Pura yang punya rencana membangun sarana transportasi (udara). Tapi Kraton masih ada, sebagaimana zaman Diponegoro, dan sama-sama terkait dengan cerita baru soal patok-patok yang tertancap di tanah.

Cerita baru dari abad 21. Tapi benarkah ini cerita yang benar-benar baru?

Penulis: Mutaya Saroh

Editor: Zen RS

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id