tirto.id - Kejatuhan Soeharto pada Mei 1998 mendatangkan angin segar bagi umat Islam. Partai-partai bercorak agama mayoritas di Indonesia tersebut bermunculan. Dan sebagaimana partai, mereka turut serta dalam pemilu setahun kemudian.

Waktu itu setidaknya ada lima partai bercorak Islam (selanjutnya disebut partai Islam saja) yang mendapatkan cukup banyak suara: PPP (12,55%), PKB (11,03%), PAN (7,36%), PBB (2,81%), dan PK--yang kelak berubah menjadi PKS (1,51%).

PPP merupakan partai Islam terbesar yang menduduki peringkat tiga nasional di bawah PDIP (33,12%) dan Partai Golkar (25,97%). Itu adalah pencapaian tertinggi partai Islam. Partai Islam bahkan tersalip oleh partai yang lahir kemudian, misalnya Partai Demokrat dan Partai Gerindra.

Alasan paling kasatmata mengapa partai Islam tak pernah berjaya meski agama ini dianut mayoritas masyarakat adalah karena memang suaranya terpecah ke berbagai tempat. Selain itu tentu saja mereka bersaing dengan partai bercorak nasionalis yang ternyata lebih menarik massa.

Di tengah situasi inilah muncul lagi partai baru yang juga bercorak Islam, Partai Pelita. Mudah saja menyimpulkan bahwa partai ini dekat dengan Muhammadiyah, salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia.

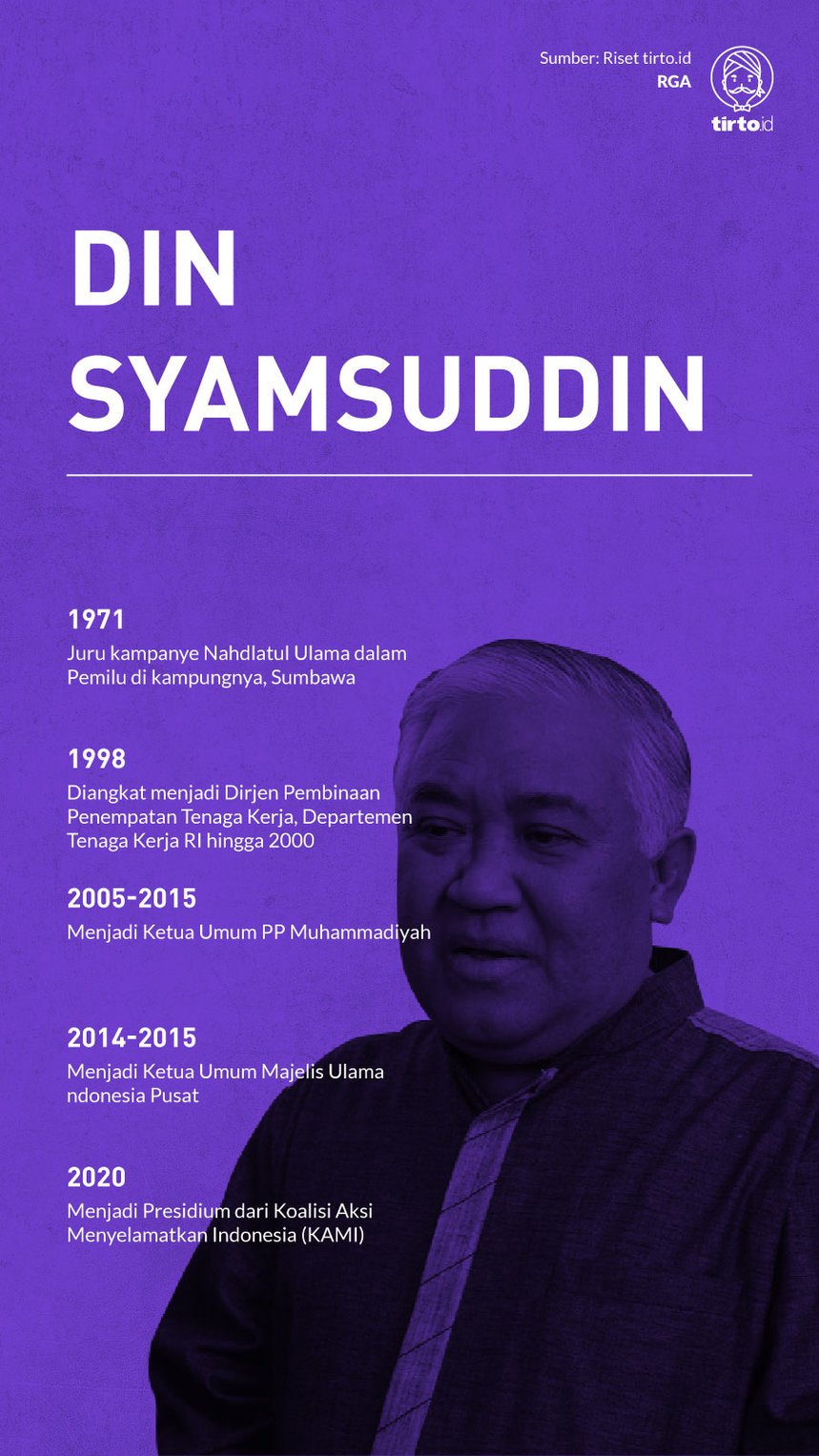

Partai Pelita didirikan oleh Din Syamsuddin, mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah. Sementara salah satu pengurus pusatnya adalah mantan Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Beni Pramula. Beni juga yang mengatakan bahwa “sebagian besar dari anggota Partai Pelita adalah dari Muhammadiyah.”

Namun demikian, ia mengatakan tidak hanya fokus meraup suara dari sana, tapi dari semua kalangan. “Kami tetap bersifat inklusif, siapa pun dengan latar belakang apa pun bahkan selain beragama Islam juga kami persilakan,” kata Beni saat dihubungi Tirto, Jumat (20/5/2022).

Lalu, ceruk mana lagi yang ingin atau bisa diambil oleh Partai Pelita di tengah ramainya partai baru bermunculan menjelang pemilu 2024?

Muhammadiyah dan Politik

Tidak fokus di Muhammadiyah tampak merupakan pilihan yang tepat mengingat apa yang dialami ormas tersebut dalam konteks politik.

Di masa lalu, Muhammadiyah lekat dengan PAN. Dan PAN pernah berjaya sesaat setelah Reformasi. Amien Rais yang jadi pemimpinnya berhasil merebut kursi Ketua MPR dan disebut-sebut sebagai Bapak Reformasi. Dukungannya kepada Gus Dur bahkan berhasil turut membuat pemimpin PKB itu jadi presiden mengalahkan Megawati Soekarnoputri yang posisinya kuat.

Namun kekuasaan politik makin menjauh dari Muhammadiyah setelah pemilu 2004, menurut Eunsook Jung dalam artikel jurnal berjudul berjudul “Islamic Organizations and Electoral Politics in Indonesia: the case of Muhammadiyah” (2014). Dia berargumen saat itu Muhammadiyah menyadari bahwa mereka tidak cukup mumpuni untuk menggaet suara masyarakat dalam pemilu.

Mereka akhirnya memantapkan diri sebagai organisasi sosial-keagamaan yang tak begitu banyak turut campur urusan politik. Mereka tidak pernah betul-betul mendukung partai atau tokoh politik tertentu.

Muhammadiyah memilih untuk mendorong kadernya untuk bebas memilih siapa saja. Hasilnya, meski banyak orang-orang yang ingin memanfaatkan Muhammadiyah untuk kepentingan politik, mereka tetap gagal.

“Muhammadiyah tidak bisa mendorong anggotanya untuk mendukung partai politik tertentu tanpa risiko perpecahan organisasi. Menimbang karakter internal organisasi, Muhammadiyah harus menjaga diri untuk tidak sepenuhnya masuk ke dalam urusan politik elektoral meski pada akhirnya mereka memang tidak bisa mengontrol semua anggotanya,” catat Jung.

Di sisi lain, masih menurut catatan Jung, sejak 2004 pula anggota Muhammadiyah tidak lagi banyak bercokol di PAN. Partai sudah didominasi oleh barisan pengusaha. Hasilnya, orang-orang Muhammadiyah tak lagi banyak di parlemen.

Dedi Kurnia Syah dari Indonesia Political Opinion (IPO) juga beranggapan bahwa latar belakang Muhammadiyah saja tidak cukup untuk bisa meningkatkan suara tokoh atau partai tertentu. “Orang-orang Muhammadiyah juga sekarang cenderung bukan hanya [memilih] berlandaskan latar belakang Muhammadiyah-nya,” kata Dedi kepada Tirto pekan lalu.

Muhammadiyah juga mengalami problem internal yang juga memiliki konsekuensi politik, yaitu mulai tak populer di kalangan muslim perkotaan. Dalam artikel diThe Conversation, mahasiswa program doktoral di Universitas Heidelberg Hamzah Fansuri menulis dua alasan mengapa hal tersebut terjadi.

Pertama, Muhammadiyah tak lagi menjawab kebutuhan konkret sehari-hari masyarakat seperti masalah sosial, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kedua, Muhammadiyah--bersama Nahdlatul Ulama (NU)--dianggap terlalu dekat dengan kekuasaan.

Untuk poin kedua sebenarnya ada perbedaan jelas antara NU dan Muhammadiyah. NU lebih dekat dengan kekuasaan--terutama dalam konteks pemerintahan Joko Widodo. Sementara Muhammadiyah “tampak malu-malu dalam menghadapi kekuasaan” karena hanya mengeluarkan kritik yang minim.

“Citra dekat NU dan Muhammadiyah terhadap kekuasaan itulah yang kemudian telah memberi ruang bagi muslim perkotaan untuk mewadahi diri ke dalam komunitas-komunitas maupun yayasan lain,” lanjutnya.

Komunitas yang dimaksud salah satunya adalah tarbiah--yang kerap diidentikkan dengan PKS, partai yang basis massanya memang muslim perkotaan. Pada 2006 lalu Ketua Umum Muhammadiyah periode 2015-2020 Haedar Nashir bahkan sampai menulis buku berjudul Manifestasi Gerakan Tarbiyah: Bagaimana Sikap Muhammadiyah?.

Ahmad Syarif Syechbubakr dalam tulisannya untuk Universitas Melbourne mengatakan ada dua konsekuensi yang dialami Muhammadiyah dari gerakan tarbiah, selain dari kehilangan basis massa.

Pertama, membahayakan hubungan organisasi dengan negara. Hal ini terjadi karena menurutnya ada pula orang Muhammadiyah yang mulai menerima gagasan transnasional dan antisekuler ala tarbiah, sementara di sisi lain Muhammadiyah sendiri telah sepakat dengan Pancasila.

Kedua, juga karena semakin diterimanya gagasan tarbiah, adalah potensi berkonflik dengan NU. Hal ini karena kelompok tarbiah banyak tidak sepakat dengan praktik keagamaan dari organisasi tersebut.

Dengan semua hal ini, sulit membayangkan Partai Pelita akan bisa bertahan jika hanya bergantung kepada suara dari kelompok orang berlatar belakang Muhammadiyah. Namun menggaet massa secara umum pun akan sulit karena lagi-lagi banyak sekali partai Islam--yang tidak pernah menang--dan partai-partai nasionalis yang terbukti lebih dipilih.

Apa yang sudah jelas dari kelahiran Partai Pelita adalah mereka semakin memeriahkan politik Indonesia. Pahit-pahitnya, jika tak berhasil menembus parlemen, setidaknya Partai Pelita akan menambah barisan partai guram.

Editor: Rio Apinino