tirto.id - Sepakbola adalah olahraga yang digemari di Indonesia. Itulah mengapa sepakbola sering dimanfaatkan sebagai "panggung" bagi orang yang ingin mencari kuasa. Perannya pun apa saja, ada yang jadi pemain, pelatih, pengurus klub ataupun pengurus federasi – dalam konteks ini PSSI.

Siapapun tentu boleh berkecimpung di sepakbola entah itu perempuan atau laki-laki, tua atau muda, homo atau heteroseksual, hingga agamis atau ateis. Termasuk sipil ataupun militer.

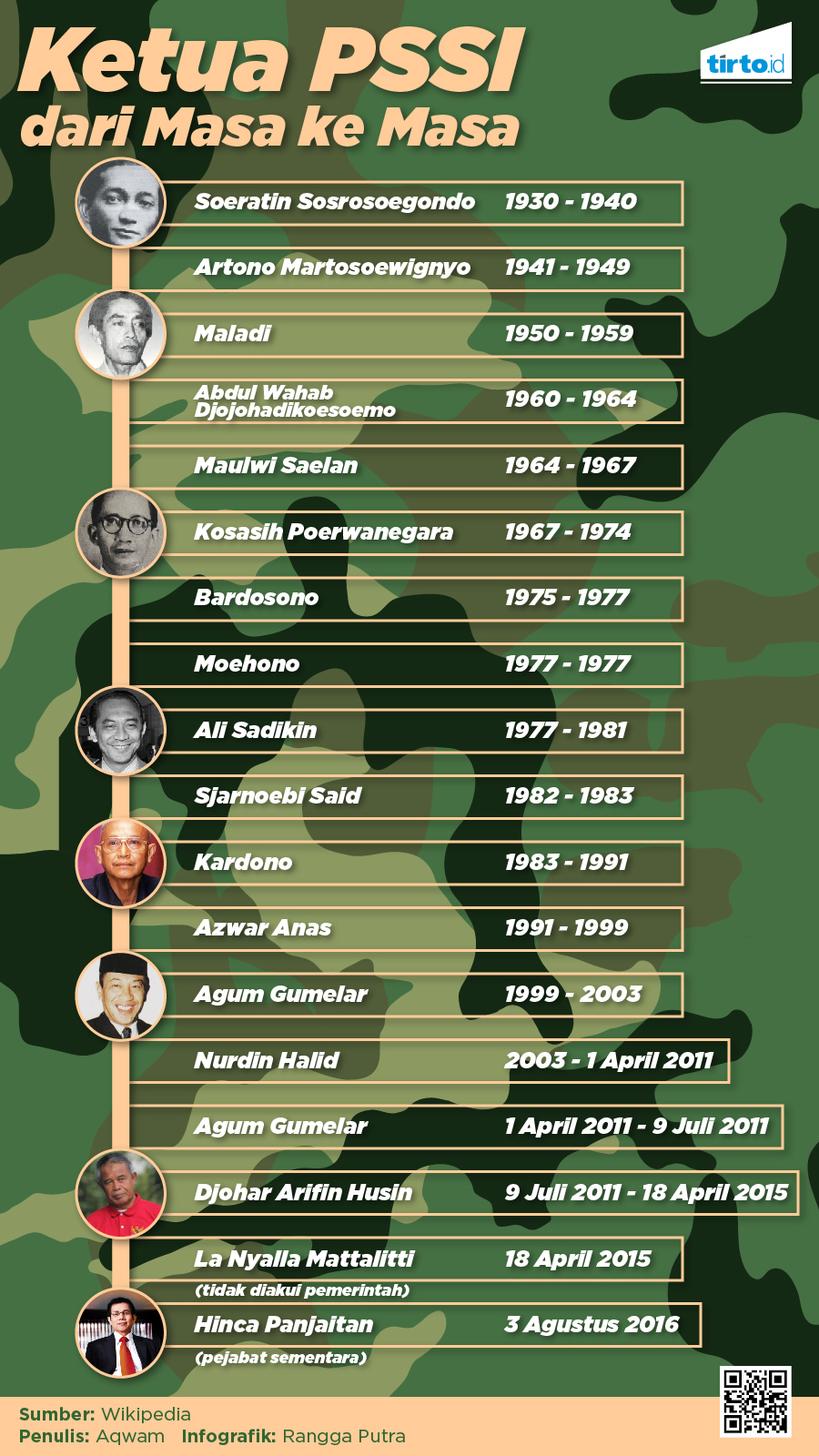

Bagaimanapun juga, sejarah sepakbola Indonesia tak lepas dari peran tentara. Keterlibatan mereka bahkan sudah terjadi sejak zaman kolonial Belanda. Sejarah PSSI, misalnya, mereka lekat sekali dengan militer. Mayoritas Ketua Umum PSSI adalah orang militer yang pernah aktif memegang senjata.

Pendiri PSSI, Ir. Soeratin, pangkatnya adalah Letkol. Ia ikut angkat senjata berjuang di masa revolusi. Penerus-penerusnya dari Maladi, Maulwi Saelan, Bardosono, Ali Sadikin, Sjarnoebi Said, Kardono, Azwar Anas hingga Agum Gumelar adalah perwira-perwira tentara yang pernah mengontrol penuh PSSI.

Tentara terakhir yang memimpin PSSI adalah Agum Gumelar pada periode 1999-2003. Setelah Agum lengser, masuk rezim sipil yakni Nurdin Halid yang identik dengan kekuasaan absolutnya. Di tangan sipil, sepakbola Indonesia tidak lebih baik. Kepemimpinan estafet dari Nurdin ke Djohar Arifin hingga tersangka korupsi La Nyalla Mataliti tak membuat prestasi sepakbola Indonesia berprestasi. Persepakbolaan Indonesia malah lebih ruwet dengan konflik antarkepentingan yang lebih terkenal ketimbang prestasi.

Jadi sangat wajar ketika setelah Agum lengser 2003 silam, publik seperti seolah rindu agar para jenderal ini kembali menduduki kursi ketua umum PSSI. Jika kita menilik kasus konflik antara BOPI – Kemenpora melawan PSSI, KONI dan kroco-kroconya, hanya tentara lah yang mendapat dukungan dua pihak berseteru itu.

Sekretaris Jenderal BOPI, Heru Nugroho misalnya. Dia sudah jauh-jauh hari berharap sosok yang akan terpilih pada Kongres Luar Biasa (KLB) 17 Oktober mendatang berasal dari kalangan militer. “Keterlibatan calon ketua umum PSSI dari latar belakang militer (Edy Rahmayadi dan Moeldoko), diperlukan bukan hanya untuk memberikan ketegasan, tetapi juga agar ada perubahan dan perbaikan organisasi di PSSI khususnya pondasi bagi kemajuan sepak bola Indonesia," kata Heru kepada Antara.

Ketegasan kepemimpinan ala “ormas” pada periode sebelumnya memang membikin PSSI kehilangan wibawa. Keberpihakan BOPI, Kemenpora dan pemerintah pada orang militer tentu didasari kepentingan.

Dengan dipimpin militer pastinya tidak akan ada lagi pembangkangan dan upaya kudeta-kudetaan seperti yang dilakukan La Nyalla Mattaliti dengan membentuk komisi tandingan pada 2011 silam. Lagipula, jika menilik karakter pengurus-pengurus bola kita yang pragmatis dan cari aman, siapa pula yang berani menentang tentara. Dengan segala kekuasaan nya merapat pada tentara adalah cara aman. Bagi Pemerintah, menaruh orang militer tentu jadi sebuah keuntungan untuk merayu kelompok-kelompok pembangkang.

Seperti diketahui, pada KLB nanti ada dua nama calon terkuat. Dua-duanya adalah orang militer yaitu Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi dan Mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Moeldoko. Dua calon itu kabarnya sudah mengembalikan formulir pencalonan.

Tidak ada jalan terjal diantara mereka berdua untuk maju. PSSI pun terlihat tidak menghalangi-halangi – tidak seperti perlakuan PSSI seperti mantan Kasad TNI-AD, Jenderal TNI (Purn.) George Toisutta pada 2011 lalu. PSSI sadar betul dirinya harus menjalin hubungan baik dengan pemerintah.

Sekjen PSSI Azwan Karim menyatakan peluang sosok dari militer aktif untuk menjadi calon Ketua Umum PSSI terbuka lebar. Dia menerangkan dalam aturan di FIFA tidak ada larangan orang militer yang aktif jadi ketua federasi. “Dengan semua catatan itu berarti sosok yang memiliki latar belakang militer aktif, tidak masalah ikut pemilihan Ketua Umum PSSI. Batasannya hanya seperti aturan di Permendagri saat pejabat publik dilarang rangkap jabatan," katanya.

Pernyataan ini merujuk pada Letjen TNI Edy Rahmayadi karena posisi dirinya yang masih aktif di militer. Kans Edy untuk jadi ketua PSSI lebih besar ketimbang Moeldoko. Apa sebab? Karena dia didukung penuh oleh Kelompok 85 dengan beranggotakan lebih dari 90 pemilik suara sah di PSSI.

Sebagai abdi negara posisi Edy cenderung dekat dengan dan menurut pada pemerintah. Ketika Kemenpora membetuk turnamen Piala Kemerdekaan, Edy langsung mengikutsertakan tim yang dikelolanya, PSMS Medan ikut pada turnamen itu.

Mengurus sepakbola itu sama seperti mengurus politik, perlu intrik menentukan siapa kawan dan lawan. Di saat posisi PSSI mulai goyah dan La Nyalla terjerat kasus korupsi, banyak simpatisan Nyalla beralih haluan memposisikan bosnya dulu itu sebagai lawan.

Dengan merapat pada Edy itulah mereka merasa bisa menebus kesalahan di masa lalu. Buktinya dua klub yang dulu memaki-maki Kemepora dan BOPI, Arema Cronus dan Surabaya United langsung merapat, menyaru dan bergabung dengan Kelompok 85 menggelar KLB PSSI.

General Manager Arema Cronus Ruddy Widodo, secara penuh mendukung Edy memenangkan KLB nanti. ”Dulu, saat dipimpin dari militer, (PSSI) tidak ada masalah. Harapan kami, ketika nanti dipimpin dari kalangan militer, juga tidak ada masalah. Posisi beliau sebagai Ketua Kelompok 85, otomatis membuat kami akan mendukung beliau,” kata Ruddy.

Segendang sepenarian juga dilontarkan Gede Widiade, Manajer Bhayangkara Surabaya United (BSU). Sinyal mendukung Edy teramat kuat. “Perpaduan militer, pengusaha dan ekspertin bola. Supaya aman, ada duit dan mengerti tentang sepakbola,” katanya.

Juru Bicara Komite Pemilihan (KP) PSSI, Irawadi Hanafi menuturkan Edy dan Moeldoko tidaklah mendaftar sendiri, tapi dia didaftarkan oleh para pendukungnya. Dari sini kita bisa melihat yang begitu berambisi bukanlah si jenderal itu sendiri tapi orang-orang di sekitarnya. Kehendak luar lah yang meminta mereka mengurusi PSSI.

Pada orde baru, jenderal- itu memang sengaja ditanam di PSSI oleh Soeharto, karena mengontrol sepakbola sama saja dengan mengontrol politik massa. Namun, saat sepakbola memasuki era industri dan bisa dieksploitasi, maka "ditanamnya" para jenderal-jenderal itu pada akhirnya berujung pada uang dan kekuasaan.

Penulis: Nurul Qomariyah Pramisti

Editor: Nurul Qomariyah Pramisti