tirto.id - Di Jepang, boneka bukan hanya sekadar mainan atau pajangan rumah seperti di tempat-tempat lain, melainkan juga memiliki nilai spiritual dan estetis yang tinggi.

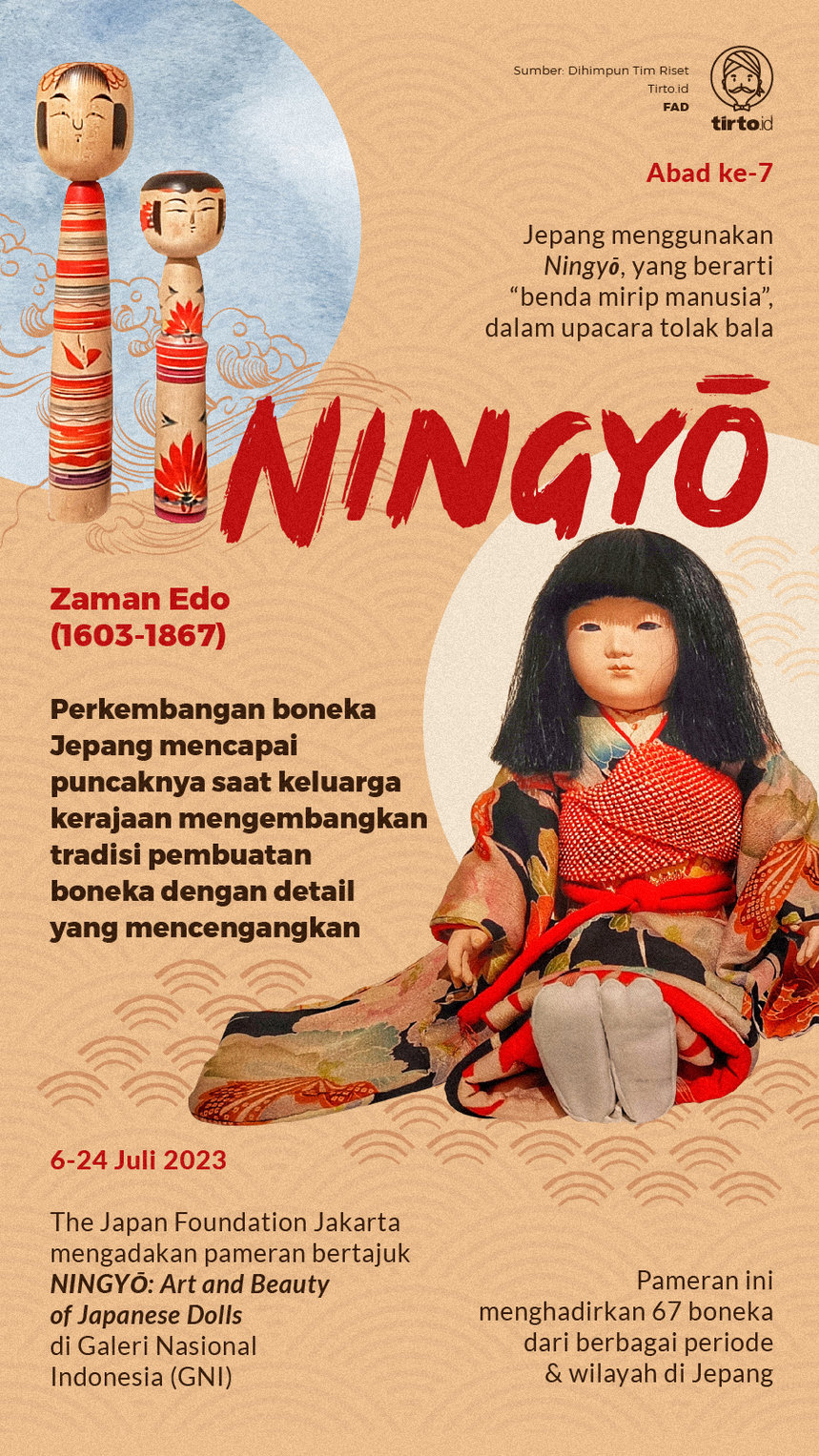

Sejak zaman dahulu, tepatnya pada abad ke-7, bangsa Jepang telah menggunakan Ningyō, yang artinya “benda mirip manusia”, dalam upacara tolak bala.

Dalam ritual tersebut, untuk menghindari bahaya atau penyakit, pelaku upacara akan menghembuskan nafasnya pada boneka yang terbuat dari bilah-bilah kayu, kemudian menghanyutkannya ke sungai.

Ritual serupa ini masih dilakukan hingga kini di kuil-kuil Shinto di seluruh Jepang sebagai bagian dari upacara penyucian dosa.

Setiap bulan Juni dan Desember, umat agama ini akan mengambil wayang-wayangan berbahan kertas putih polos yang disebut Katashiro, lalu menghelakan sepenuh nafas ke atasnya sebagai perlambang bahwa ia telah memindahkan seluruh dosa-dosa kepadanya. Kemudian, kertas-kertas ini dilarung ke sungai sambil berdoa agar semua kesalahan di masa lalu terhapus dan diri mereka menjadi bersih kembali.

Dari ranah keagamaan inilah tradisi boneka berkembang dengan pesat di Jepang. Dikerjakan dengan melantunkan doa-doa baik dan ketelitian yang tinggi, boneka tidak hanya menjadi pembawa harapan, namun juga karya seni bernilai luhur serta cendera mata khas suatu daerah.

Saat ini, The Japan Foundation Jakarta tengah menyelenggarakan pameran yang bertajuk ‘NINGYŌ: Art and Beauty of Japanese Dolls’ di Galeri Nasional Indonesia (GNI), Jakarta Pusat. Acara ini juga diadakan dalam rangka memperingati 65 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang.

“Di Jepang, Ningyō memiliki nilai kultural yang kuat dan sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu,” Takahashi Yuichi, direktur jenderal The Japan Foundation Jakarta, mengatakan dalam bahasa Indonesia yang fasih saat pembukaan pameran di Gedung Serba Guna, GNI, tanggal 5 Juli lalu.

“Melalui pameran ini, kami ingin memberikan gambaran tentang perkembangan budaya boneka di Jepang, sekaligus mempererat hubungan persahabatan dan rasa saling pengertian antara masyarakat Jepang dan Indonesia,” lanjutnya lagi.

Kegiatan ini juga merupakan bagian dari pameran keliling yang diprakarsai The Japan Foundation Tokyo yang mengunjungi sekitar 80 museum dan tempat-tempat pameran di seluruh dunia setiap tahunnya.

Dikuratori oleh Mita Kakuyuki dari Tokyo National Museum, pameran ini menghadirkan 67 boneka dari berbagai periode dan wilayah di Jepang. Di GNI, boneka-boneka ini dipajang di Gedung D dan ditempatkan sesuai fungsi dan masanya, mulai dari boneka yang digunakan sebagai doa untuk pertumbuhan anak, boneka sebagai benda seni, boneka rakyat, hingga boneka dalam konteks akulturasi yang terjadi di zaman modern.

“Ragam Ningyō yang ditampilkan dalam pameran ini memberi kesempatan (bagi pengunjung) untuk mempelajari budaya Jepang, termasuk adat dan kebiasaan unik sesuai iklim dan lingkungan di Jepang,” Kanasugi Kenji, duta besar Jepang untuk Indonesia, mengatakan dalam bahasa Inggris saat pembukaan pameran di GNI.

Menariknya, pada malam pembukaan pameran, dubes Jepang ini mengenakan kemeja batik bergambar Ondel-Ondel Betawi, seakan menarik garis paralel akan kebudayaan boneka di kedua negara.

Boneka sebagai Sebentuk Doa

Segmen pertama pameran ini menghadirkan boneka-boneka yang berasal dari sekitar 1,000 tahun yang lalu, di mana Ningyō masih terbuat dari bahan-bahan yang sangat sederhana dan dihadiahkan sebagai penangkal bala bagi bayi-bayi yang baru lahir.

Salah satu contoh boneka tersebut adalah Amagatsu dan Hoko yang terbuat dari kayu sederhana berbentuk T dan dililit kain sutera putih yang berkilau.

“Boneka ini biasanya diletakkan di samping bantal bayi untuk menangkal malapetaka,” kata program officer The Japan Foundation Jakarta Isma Savitri saat menjelaskan isi pameran.

Pada tahun-tahun berikutnya, bentuk boneka menjadi lebih rinci dan semakin mirip manusia dengan bagian tubuh dan kepala yang proporsional. Busananya pun dirancang dengan keindahan dan ketelitian layaknya pakaian manusia.

Perkembangan boneka Jepang mencapai puncaknya pada zaman Edo (1603-1867), ketika keluarga kerajaan mengembangkan tradisi pembuatan boneka yang menyerupai kaisar, permaisuri, dayang-dayang, penyanyi dan pemusik kerajaan dengan detail yang mencengangkan.

Hingga kini, rangkaian boneka semacam ini masih banyak dipajang dalam lemari kaca berundak-undak di rumah-rumah di Jepang dan dipamerkan pada saat perayaan Hari Anak Perempuan, yang juga disebut Hinamatsuri, yang diadakan tiap tanggal 3 Maret.

Berbeda dengan boneka anak perempuan yang menggambarkan suasana pernikahan atau pesta, boneka anak laki-laki umumnya memiliki wujud ksatria dan dirancang berdasarkan cerita kepahlawanan atau legenda yang masyhur di masyarakat.

Masih pada segmen pertama, pengunjung dapat menikmati boneka Momotaro yang diilhami cerita rakyat yang sangat populer di Jepang.

Cerita ini mengisahkan seorang nenek yang menemukan buah persik raksasa yang mengapung di sungai saat sedang mencuci. Ketika buah itu dibelah, ia menemukan seorang bayi laki-laki di dalamnya. Nenek tersebut kemudian membawanya pulang dan merawatnya hingga tumbuh kuat dan perkasa. Di usia remajanya, Momotaro berpetualang ke negeri para raksasa dan membasmi mereka yang mengancam kotanya.

“Memberikan hadiah boneka ini pada keluarga yang baru saja melahirkan bayi laki-laki berarti mendoakan agar anak tersebut akan tumbuh kuat seperti Momotaro,” Isma menjelaskan.

Pada segmen berikutnya, pengunjung akan menjumpai boneka-boneka yang dahulu hanya ada di rumah-rumah para bangsawan atau keluarga kerajaan.

Boneka-boneka ini biasanya terbuat dari serbuk gergaji atau kayu paulownia yang ringan namun kokoh. Kulit boneka-boneka ini terlihat halus dan mengkilap seperti porselen karena telah dipoles dengan serbuk yang terbuat dari kerang laut yang ditumbuk halus.

Kimono yang dikenakan boneka-boneka ini pun mencerminkan busana bangsawan pada masanya.

Salah satu boneka yang sangat populer di kalangan ningrat Jepang pada abad ke-17 adalah GoshoNingyō. Boneka yang berupa bayi montok yang sedang memegang kapal-kapalan di tangan kanannya ini sering dihadiahkan pada keluarga yang baru memiliki bayi dengan harapan sang anak akan mencapai keberhasilan dan kemakmuran dalam hidupnya.

Namun boneka yang dinilai paling mahal di jaman Edo adalah SagaNingyō. Boneka ini melambangkan sosok dewa keberuntungan yang sedang memegang pundi-pundi uang di tangan kirinya dan sebuah kipas terkembang di tangan kanannya. Mahkota dan kimono mewahnya berkilauan karena dilapisi lembaran emas murni.

Segmen ketiga dari pameran ini menampilkan boneka-boneka rakyat dengan beragam bentuk, bahan dan teknik pengerjaan dari berbagai wilayah di Jepang.

“Tadinya boneka hanya bisa dimiliki kalangan-kalangan tertentu di Jepang,” Isma menjelaskan. “(Tapi) lama-lama semua kalangan bisa memiliki boneka.”

Tentu saja, boneka-boneka yang dibuat dan dimiliki oleh masyarakat biasa di Jepang ini sangat berbeda dari yang ada di istana kerajaan atau rumah-rumah bangsawan.

Dari segi material, boneka-boneka ini umumnya terbuat dari bahan-bahan yang tersedia di daerah tersebut, seperti kertas, kayu dan tanah liat. Alih-alih dirancang oleh seorang maestro, boneka-boneka ini biasanya dikerjakan dengan tangan oleh para petani di sela-sela kesibukannya sehari-hari.

Salah satu contoh boneka rakyat Jepang yang paling terkenal adalah Kokeshi. Boneka ini berasal dari wilayah Tohoku di timur laut Jepang dan terbuat dari kayu pohon ceri yang memang banyak tumbuh di sana. Bentuknya yang lurus dan sederhana tidak mengurangi nilai estetisnya. Tubuhnya berbentuk silinder panjang tanpa lengan atau kaki dan dilukis dengan motif floral warna-warni sebagai pengganti pakaian.

Kokeshi juga termasuk salah satu cendera mata paling populer dari Jepang.

Namun boneka yang paling dicari warga Jepang yang sedang ingin mewujudkan suatu keinginan adalah Daruma.

Boneka ini terbuat dari bubur kertas yang kemudian dicat merah sebagai tanda keberuntungan. Bentuknya bulat telur. Dan pada bagian muka, boneka ini digambari wajah seorang pria dengan bagian mata dikosongkan.

“Biasanya di Jepang, kalau lagi mau kampanye (politik), calon-calon legislatif membeli Daruma,” Isma mengisahkan. “(Mereka) gambar (matanya) satu saat mengucapkan keinginan (untuk) terpilih. Matanya yang satu lagi baru akan digambar setelah keinginannya itu terwujud.”

Selain calon politisi, boneka yang melambangkan sang pendiri Zen Buddhism, Bodhidharma, ini juga digemari siswa-siswa yang baru lulus SMA dan akan menghadapi ujian masuk universitas.

“Biasanya (siswa-siswa itu) akan menggambar satu matanya sebelum mulai belajar,” tambah Isma. “Mata satunya lagi akan digambar bila berhasil lulus ujian dan masuk universitas favoritnya.”

Segmen ini juga menampilkan peta Jepang lengkap dengan boneka-boneka rakyat khas dari masing-masing daerah.

Pengunjung pameran juga bisa memperoleh informasi lengkap mengenai boneka-boneka tradisional Jepang dan cara pembuatannya melalui video 18 menit yang diputar berulang di ruang pameran.

Jarot Mahendra, pelaksana tugas kepala unit Galeri Nasional Indonesia, memberi tanggapan positif mengenai pameran yang sedang berlangsung di institusinya ini.

“Orang Jepang sangat menghargai kebudayaan mereka,” kata Jarot dalam wawancara khusus dengan Tirto.id.

“Baik pakaian maupun teknologi pembuatan boneka tetap mereka lestarikan dan diturunkan dari jaman orang tua mereka dan sampai saat ini pun masih diajarkan ke anak-anak.”

“Nah, di Indonesia juga harusnya seperti itu,” lanjut Jarot. “Ini pesan yang harus kita sampaikan ke generasi muda sekarang yang sudah banyak memegang gadget digital dan mulai lupa dengan budaya kita sendiri.”

Ningyō di Pusaran Sejarah

Di era modern, Ningyō terus berevolusi dan mengalami perubahan-perubahan signifikan. Pada segmen keempat sekaligus terakhir pameran ini, pengunjung bisa melihat berbagai boneka Jepang yang memiliki mata biru besar, berambut pirang dan mengenakan busana-busana masa kini.

Uniknya, kehadiran boneka-boneka bergaya Barat ini turut dipengaruhi oleh seorang mantan misionaris Amerika Serikat yang lama bermukim di Jepang.

Pada tahun 1924, hubungan kedua negara memburuk karena diberlakukannya Immigration Act of 1924 yang melarang warga Jepang untuk pindah ke Amerika Serikat. Dr. Sidney Gulick, yang tinggal di Jepang dari tahun 1888 sampai tahun 1913, berinisiatif untuk memperbaiki keadaan ini.

Bersama sahabat-sahabatnya, mantan misionaris ini menggalang pengumpulan 13,000 boneka cantik yang kemudian dikenal sebagai American blue-eyed dolls untuk anak-anak Jepang. Boneka-boneka ini disambut baik di Jepang dan diajak berkeliling ke berbagai kota sebelum akhirnya dibagikan pada siswa-siswi di sana.

Sebagai balasannya, masyarakat Jepang juga mengirimkan 58 boneka Ichimatsu Ningyō yang menggambarkan wanita muda Jepang dengan kimono sutra berwarna cerah. Sampai sekarang, boneka-boneka ini masih disimpan di berbagai museum dan perpustakaan umum di Amerika Serikat.

Meskipun tidak berhasil membatalkan Immigration Act of 1924, peristiwa unik, yang kemudian dikenal sebagai Friendship Dolls ini, berhasil memperbaiki hubungan antara kedua negara pada saat itu.

Selain boneka-boneka bermata biru dan figur anime yang kini banyak digemari generasi muda, segmen ini juga menampilkan Joruri Ningyō, yaitu boneka pertunjukan hampir setinggi manusia yang digerakkan oleh tiga orang dalang, dan Oshie Hagoita, yaitu raket hias untuk olahraga bulu tangkis khas Jepang yang dibungkus dengan potongan kertas warna-warni hingga menyerupai tokoh-tokoh Kabuki.

Setelah tanggal 24 Juli, boneka-boneka ini akan diboyong dari Jakarta dan dipamerkan di Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya, dan kemudian Cush Cush Gallery, Denpasar, hingga tanggal 15 Oktober.

Pameran ini sungguh merupakan suatu kesempatan langka untuk menjelajahi keindahan dan kekayaan budaya boneka tradisional Jepang, sekaligus menelusuri sejarah panjangnya yang penuh makna.

Penulis: Sylviana Hamdani

Editor: Lilin Rosa Santi