tirto.id - Adi buru-buru mengambil wudu setelah ustaz Sofyan menyalakan genset di belakang masjid Al-Hidayah. Lampu-lampu masjid menyala meski redup. Adi lantas mengumandangkan azan Magrib.

Sampai Adi selesai melantunkan ikamah, jemaah tak lebih dari sepuluh orang. Sebagian besar bukan warga sekitar masjid di Desa Palihan, melainkan mereka yang tengah dalam perjalanan menuju Bantul, sebuah kabupaten ke arah timur dari Kulon Progo. Itu termasuk Adi, relawan yang membantu warga di sana. Kecuali keluarga ustaz Sofyan dan keluarga Fajar, yang tinggal sepuluh langkah di belakang masjid, tidak ada warga Palihan lain yang salat di sana.

Sudah lebih dari dua minggu masjid tersebut sepi. Orang-orang yang semula tinggal di sekitar masjid sudah pergi. Mereka pindah setelah tanahnya dijual ke PT Angkasa Pura I untuk digunakan sebagai bandara baru Kulon Progo bernama New Yogyakarta International Airport.

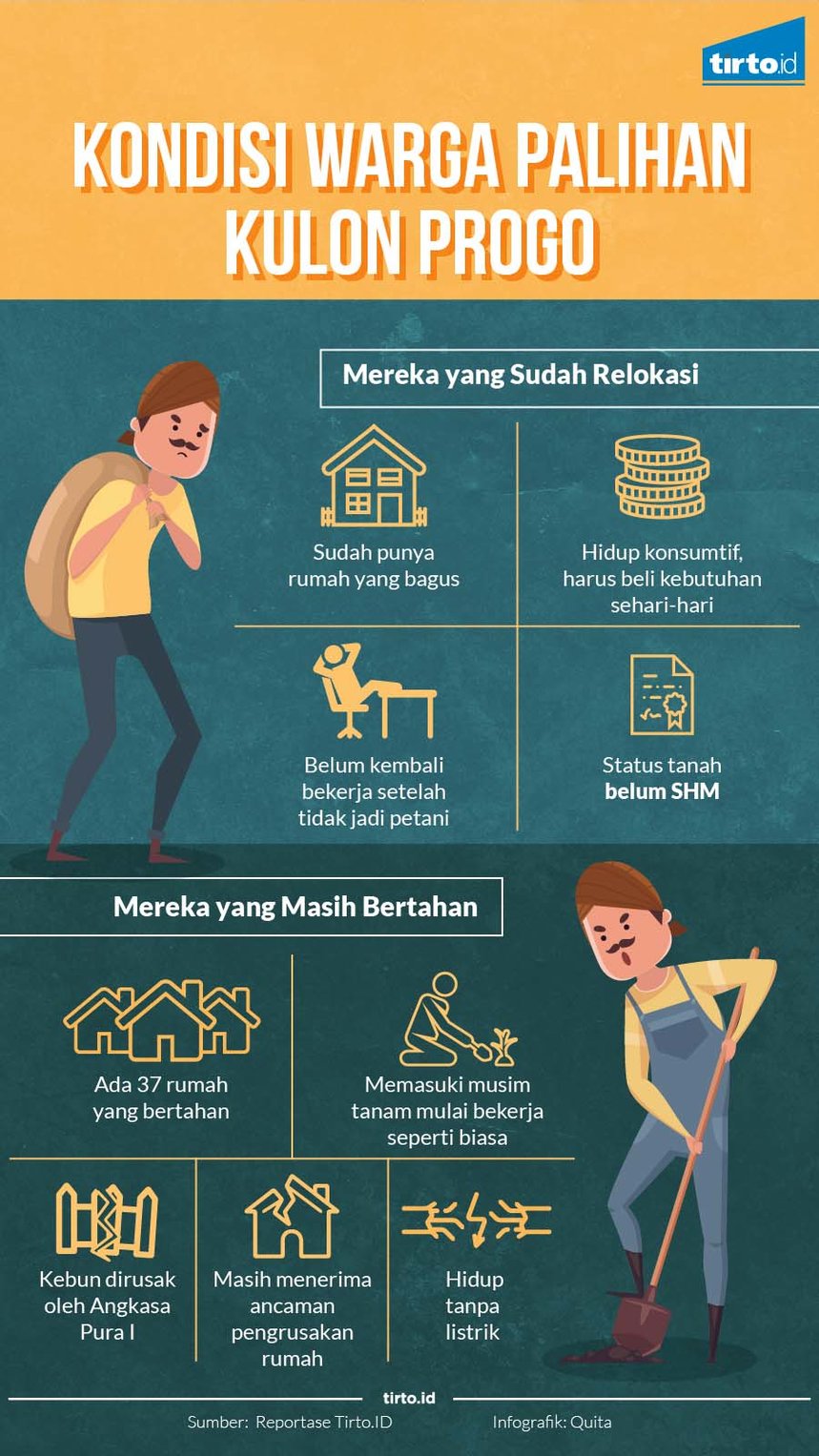

Segelintir yang bertahan adalah keluarga Ustaz Sofyan, di antara 37 rumah warga lain, yang menolak menjual tanahnya ke PT Angkasa Pura I.

Namun ada perubahan dramatis. Langkah pengosongan lahan yang masih ditempati warga itu dilakukan secara paksa lewat ekskavator dan pengerahan ratusan pasukan gabungan polisi, TNI, dan Satpol PP. Selama akhir November dan awal Desember lalu, aksi macam itu digencarkan di bawah pengawasan PT Pembangunan Perumahan, BUMN rekanan PT Angkasa Pura 1, yang menggarap proyek Bandara Kulon Progo.

Aksi pengosongan paksa PT Angkasa Pura I ini diadang oleh warga setempat dan orang seperti Adi sebagai relawan yang tergabung dalam Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo.

Langkah paksa itu juga termasuk mencabut meteran listrik rumah warga dan Masjid Al-Hidayah. Imbasnya, semua peralatan masjid, seperti pengeras suara, lampu, pompa air wudu, dan peralatan yang membutuhkan arus listrik lain tidak bisa berfungsi. Orang-orang kesulitan bila salat berjemaah.

Fajar cuma geleng-geleng kepala sambil berdecak ketika saya bertanya soal kondisi masjid yang sepi. “Padahal dulu bapak saya mewakafkan tanah untuk bangun masjid, supaya warga bisa salat berjemaah, tapi sekarang…” ujar Fajar tak kuasa meneruskan ucapannya.

Ia mengingat proses pembangunan masjid. Warga gotong royong tanpa bantuan pemerintah. Pada 1984, Masjid Al-Hidayah selesai dibangun dan menjadi masjid pertama di Dusun Palihan.

“Perjuangan bikin masjid itu lho ... kok yang sekarang mudah saja ditinggalkan,” kata Fajar.

Tempat ibadah warga setempat selain masjid adalah gereja. Namanya Gereja Kristen Jawa (GKJ) Palihan, sekitar 150 meter dari Masjid Al-Hidayah. Ini gereja peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Data dari Sinode GKJ, GKJ Palihan berdiri pada 17 Januari 1925. Jumlah jemaatnya: 505 orang dewasa dan 164 anak-anak.

Sekarang gereja itu hanya tinggal sejarah. Jika Anda membuka peta Google, dan mengetik “GKJ Palihan”, Anda bisa menemukan lokasi gereja tersebut. Namun, bila Anda mendatanginya, gereja itu sudah lenyap. Bangunan gereja dihancurkan oleh pihak Angkasa Pura I beberapa minggu sebelum Natal. Dinding-dinding gereja sudah rata tanah. Tidak terlihat lagi sisa bangunan gereja.

Padahal, saat malam Natal, biasanya warga bisa melihat kemeriahan di gereja itu. Jemaah Masjid Al-Hidayah juga tidak keberatan dengan kehadiran gereja dan selama ini mereka hidup rukun.

Namun, sejak ada proyek pembangunan bandara baru Yogyakarta, segalanya telah berubah.

Perusakan Rumah Warga

Masjid yang sepi tak kalah sepi dengan rumah Fajar. Lampu di teras dan ruangan rumah redup. Ruang tamu kosong, hanya ada segelintir perabotan dan sebuah televisi lawas. Saat saya bertandang ke rumah itu, Fajar baru selesai salat Isya. Ia buru-buru membentangkan tikar untuk alas duduk kami. Hermanto, kakak Fajar, turut berbincang bersama kami, ditemani teh hangat dan singkong goreng, hasil kebun mereka.

“Lihat itu pintu, ada bekas dicongkel. Itu kerjaan Angkasa Pura,” kata Fajar menunjuk pintu, lalu beralih ke kusen jendela. “Jendela juga.”

Aksi mencongkel ini dilakukan "orang-orang tak dikenal" pada 27 November. Mereka mengenakan syal yang menutupi separuh muka, dari dagu sampai hidung, hanya terlihat mata. Mereka mencongkel paksa pintu dan jendela. Saat bersamaan, dua ekskavator bersiap melindas rumah Fajar. Fajar segera mengetahui aksi sembunyi-sembunyi itu dan segera menghardik si pelaku. Pelaku lantas menjauh.

“Ini rumah saya, kenapa Angkasa Pura mau congkel-congkel? Saya tidak pernah menjual tanah saya ke mereka. Ini namanya apa kalau bukan teror? Kriminal?” kata Fajar.

Sejak kejadian itu, warga yang menolak menjual tanahnya ke Angkasa Pura menempeli rumah dengan fotokopi kertas bergambar Garuda Pancasila, lengkap dengan urutan lima sila. Di genteng rumah, mereka memasang bendera Merah Putih. Pintu rumah ditempeli kertas putih bertuliskan “Rumah ini tidak dijual untuk bandara”.

Selain itu, aksi pengosongan paksa melukai dahi Hermanto.

Pada 5 Desember, sekitar pukul sebelas siang, Hermanto menerima telepon dari istri adiknya, memberitahu bahwa "orang-orang suruhan Angkasa Pura I" dan polisi mendatangi rumah mereka. Ia pun buru-buru pulang. Sampai di rumah, ia memaki-maki orang-orang yang mendekati rumah sekaligus sanggar seni miliknya.

Tapi ekskavator terus bergerak ke arah rumahnya.

Ia melangkah ke depan aparat yang membentuk barikade dan memegang senjata api.

“Kalau saya dianggap menghalang-halangi, tembak saya sekarang!” teriak Hermanto.

Saat itulah sebuah batu seukuran kepalan tangan bayi mendarat pada jidat Hermanto. Darah mengucur. Ia sempat semaput. Hermanto ditarik warga ke belakang, digotong ke dalam rumah, dan kepalanya langsung dibebat perban dan diberi ramuan tanaman obat untuk menghentikan pendarahan. Setelah tenaganya terkumpul kembali, ia langsung berdiri dan berusaha keluar dari rumah, tetapi dihalangi warga.

Dari jendela, ia melihat patung Ganesha setinggi 1,5 meter karyanya sudah ambruk. Ia melihat ekskavator melibas rumah sekaligus sanggar seni miliknya. Dalam hitungan menit sanggar itu tinggal puing-puing. Patung-patung batu dan semen, yang dibuatnya tahun 2000, hancur seketika.

“Ini ulah Angkasa Pura dan aparat. Ini namanya pelanggaran HAM dan kriminal. Saya bilang ke polisi, 'Kalau tidak mau tanggung jawab, kalian akan dimintai tanggung jawab di akhirat!'”

Memasuki Masa Bertanam

Kebun-kebun warga telah digilas alat berat. Tanaman semangka, cabai, singkong, yang belum sempat berbuah, sudah hancur. Ladang-ladang yang belum dirusak oleh Angkasa Pura I tampak terbengkalai karena pikiran warga tersedot untuk menjaga rumah.

Namun, seminggu sebelum Tahun Baru 2018, atau dua pekan setelah aksi pengosongan paksa yang berhasil diadang warga dan para aktivis, beberapa warga termasuk Fajar dan ustaz Sofyan mulai turun ke sawah dan ladang.

Musim penghujan sudah tiba, sudah saatnya sawah-sawah digarap. Sawah milik Fajar berada di sisi utara masjid, persis di tepi jalan raya Wates-Purworejo. Sawah itu kini hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki sebab sepanjang jalan raya sudah dipagari besi dan kawat oleh Angkasa Pura I.

Sawah milik Fajar sudah ditanami bibit padi. Sekarang tinggal memupuk dan mengairi. Selama ini hasil sawah Fajar tidak dijual, beras dikonsumsi sendiri. Untuk menghasilkan uang, Fajar bergantung pada penjualan hasil kebun seperti cabai, semangka, dan kelapa.

Kebun milik fajar berada di sisi selatan, menyeberangi jalan raya Daendels. Kebun itu sudah beberapa bulan tidak ditanami, hanya buah kelapa yang sudah siap dipetik.

Perkebunan di Palihan ini sudah mandiri. Warga tidak lagi mengerjakan semuanya secara manual. Misalnya, untuk menyiram, warga sudah menerapkan sistem infus. Selang-selang dipasang horizontal sebaris dengan jarak antar-tanaman. Petani tak perlu repot bila harus menyiram kebun. Cukup membuka keran, kemudin menunggunya sambil bersantai atau mengerjakan hal lain.

Ustaz Sofyan, selain menjadi guru mengaji, sehari-hari mengelola kebun semangka dan cabai milik orangtuanya. Dalam sekali masa panen, ia bisa mengantongi Rp30 juta. Khusus untuk cabai, masa panen sekitar 55 hari sejak ditanam. Semangka sekitar tiga bulan.

“Kami tidak pernah kesulitan mencari pembeli. Biasa sudah datangi kami, mau sistem borongan atau jual per kilo. Kalau harus ditimbang itu repot, jadi biasanya sistem borongan, satu lahan diperkirakan ada berapa buah, dikalikan dengan perkiraan berat semangka. Kurang lebih hasilnya sama,” kata Sofyan.

'Orang Kaya Baru' di Palihan

Sementara warga penolak bandara tengah menyambut musim tanam, warga Palihan yang bersedia direlokasi sedang berpikir bagaimana mendapatkan pekerjaan lagi.

Wiharto sedang duduk di bangku teras rumah barunya ketika saya tiba. Rumah itu bercat hijau dan berlantai keramik, terlihat mewah dan masih kinclong. Begitu juga rumah-rumah baru di sekitarnya. Desain rumah nyaris sama. Sebagian besar memiliki fasilitas garasi mobil. Mirip seperti kompleks perumahan di pusat kota Yogyakarta, seakan-akan bukan di sebuah dusun di Kulon Progo.

Wiharto adalah kepala dukuh Kragon yang merelakan tanahnya dibeli Angkasa Pura I. Sebagai gantinya, ia disediakan area relokasi. Namun, lahan itu tidak gratis, ia harus membelinya dan membangun rumah sendiri dengan biaya sendiri, begitu pula warga lain.

“Bagaimana tinggal di rumah baru? Besar banget,” kata saya.

Wiharto mengusap kepala seakan bingung untuk menjawab. “Ya begini ini, kelihatannya nyaman, tapi bingung sudah dua bulan enggak kerja,” jawabnya.

Ia bercerita soal kekhawatiran warga yang menerima tawaran relokasi, dan mayoritasnya petani.

“Lahan pesisir, tegalan, sawah sudah tidak punya. Bingung mau bekerja apa. Sampai sekarang warga belum ada yang bekerja, hidup masih mengandalkan uang penjualan tanah,” kata Wiharto.

Angkasa Pura I, kata Wiharto, menjanjikan memberi pekerjaan kepada warga, bahkan warga yang direlokasi akan diprioritaskan bila ada kebutuhan tenaga kerja. Beberapa waktu lalu, pihak Angkasa Pura I menawarkan pekerjaan bagi warga yang memiliki SIM B1, prasyarat mengemudikan mobil penumpang dan barang umum. Tetapi, karena tidak ada seorang warga yang memilikinya, tidak ada yang direkrut sebagai sopir proyek bandara baru Yogyakarta.

“Jangankan B1, SIM C (untuk mengemudikan sepeda motor) saja ada yang tidak punya,” celetuk Wiharto.

Salbianto juga merasakan hal serupa. Sudah dua bulan ini ia hanya makan uang tabungan dari penjualan tanahnya di lahan yang kini sudah jadi milik Angkasa Pura I. Ia bilang ia masih "beruntung" bisa kerja serabutan. Saat pembangunan rumah-rumah di lahan relokasi, Salbianto mendapatkan pekerjaan sementara dengan memasang instalasi listrik. Namun, setelah rampung, ia menganggur lagi.

Ia berkata Angkasa Pura I hanya mengumbar "janji manis". Usianya sudah 40-an tahun, dan ia bilang ia "tidak mungkin bisa bekerja" di Bandara Kulon Progo kelak. Pendidikannya pun hanya lulusan SMA, kemampuanya terbatas untuk bekerja di bandara.

“Katanya kami jadi prioritas, ya tapi tetap ada ‘tapi’. Tapi yang memenuhi syarat, skill-nya ada. Di sini rata-rata lulusan SMA, mau jadi tukang parkir saja sekarang parkiran sudah pakai mesin,” ujar Salbianto.

Konsumsi Minim Produksi

Ketakutan terbesar Salbianto adalah bila uang tabungannya habis. Sekarang ia tidak lagi menjadi orang yang berproduksi, tetapi hanya mengonsumsi. Contoh sederhana: kompor buat memasak. Saat belum direlokasi, ia masih menggunakan kayu bakar dari kebun. Begitu pula sayur dan beras dari hasil panen sendiri.

Pola itu berubah. Ia kini membeli gas, beras, sayur, dan lauk-pauk. Semuanya serba membeli. Sementara ia belum mendapatkan pekerjaan baru.

“Kalau dibilang enak mana, ya enak dulu. Biar enggak punya duit, masih bisa makan dari kebun sendiri," katanya.

"Sayur yang bisa dipetik usianya 20 hari, bisa dijual untuk jajan anak. Sekarang tidak bisa begitu. Harus mikir: mau kerja apa? Jangan dilihat rumahnya yang bagus-bagus, lihat isinya ... aslinya ya remuk,” ujar Salbianto.

Salbianto membandingkan pendapatannya setiap bulan sebelum dan sesudah relokasi. Jika mengandalkan hasil panen, dalam setahun, sawahnya hanya bisa memproduksi maksimal 12 ton gabah kering. Seandainya dibandingkan dengan bunga bank dengan simpanan tabungan Rp1 miliar, ia bisa mendapatkan sekitar Rp4 juta per bulan. Jumlah ini lebih banyak dari pendapatan menjual gabah.

“Kalau dihitung secara ekonomi, ya lebih banyak, tapi merasa lebih aman kalau punya beras,” katanya.

Saat sebagian besar warga yang direlokasi beralih menjadi masyarakat konsumtif, Fajar masih bertahan hidup sementara ini dengan menanam ubi. Ubi menjadi pilihan karena tanaman yang paling mudah diolah, cukup disetek, ditancapkan ke tanah, tunggu sampai tumbuh. Ubi inilah yang disajikan untuk para aktivis yang bersolidaritas dengan warga penolak bandara.

Selain ubi, warga mendapat sumbangan dari relawan dan orang-orang yang bersimpati dengan mereka. Bantuan berupa uang ini dibelikan sembako lalu dibagikan ke kelurag-keluarga dari ke-37 rumah yang masih bertahan di lokasi proyek.

Fajar tidak khawatir harus makan ubi terus. Ia lebih khawatir jika kelak kehilangan tanah, sawah, dan kebun.

“Kalau sudah enggak ada sawah, besok mau makan apa?” kata Fajar. Ia mengambil ubi goreng dari piring, mengunyahnya, sambil tersenyum.

Penulis: Mawa Kresna

Editor: Fahri Salam