tirto.id - Jumat pagi (31/03/17) Gatot Saptono dicokok polisi di Hotel Kempinsky. Tudingannya: makar. Gerakan yang dipimpin organisasi Gatot, Forum Umat Islam (FUI), dijadwalkan menggelar protes di depan Istana Negara. Aksi tersebut tidak dihadiri massa sebanyak yang diklaim Gatot, namun sepanjang hari itu linimasa media sosial penuh dengan foto mobil-mobil yang ditempeli stiker “pribumi.”

Aksi 313 mengusung embel-embel supremasi pribumi, sangat kontras dengan penampakannya di lapangan, juga dengan otak sekaligus juru bicara yang baru ditangkap itu. Entah sejak kapan Gatot Saptono membuat namanya jadi lebih sulit dieja: Al-khaththath. Jika kata pribumi bersinonim dengan budaya etnis setempat, entah Jawa, Sunda, atau Madura, nama “Al-khaththath” terdengar bukan pribumi, kendati tampang Al-khaththath tidak berbeda dari Jawa totok, Jawa Suriname, Jawa Gunung Kidul, atau Pujakesuma (Putra Jawa Kelahiran Sumatra).

Beberapa tahun silam, Gatot pernah aktif dalam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), organisasi yang memperjuangkan berdirinya khilafah. Dalam imajinasi politik HTI, demokrasi adalah sistem kafir, pembawa bencana kemanusiaan, dan umat manusia hanya bisa hidup dengan tenteram di bawah Khilafah, sejenis imperium Islam yang dibayangkan menguasai seluruh dunia, melumat batas-batas negara, etnis, bahasa, dan lain sebagainya atas nama Islam. Ide kepribumian dengan khilafah yang global dan transnasional itu tentu saja menjadi hal yang terasa tidak nyambung. Tidak jelas apakah kontradiksi itu yang menyebabkan Gatot keluar dari HTI.

“Pribumi” pada dasarnya adalah klaim politik yang sulit dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Apa kriteria seseorang sehingga ia digolongkan pribumi? Bahasakah? Asal-usul leluhurkah? Atau kewarganegaraan?

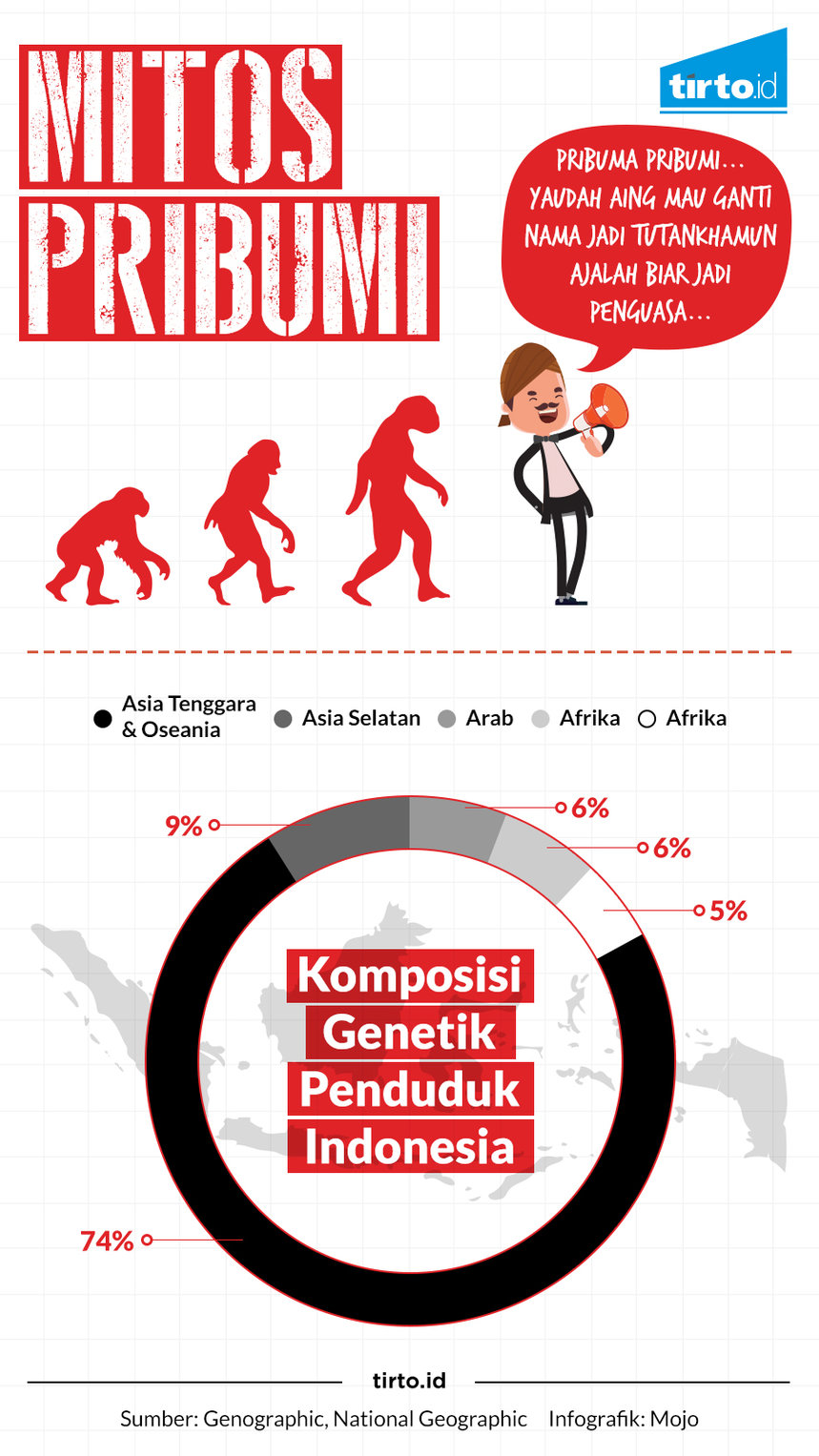

Seandainya klaim ini berpijak pada kemurnian garis keturunan, maka ada baiknya menilik pemetaan genetik yang dilakukan oleh National Geographic melalui proyek Genographic. Menurut Genographic, komposisi genetik penduduk Indonesia adalah 6 persen Arab, 6 persen Afrika, 5 persen Asia Timur, 74 persen Asia Tenggara dan Oseania, dan 9 persen Asia Selatan. Komposisi ini merujuk pada penduduk di pulau-pulau Indonesia bagian Barat. Jelas, tidak ada bau pribumi di sini.

Yang jelas, kewarganegaraan Indonesia tidak menyebut pribumi dan non-pribumi. Yang membedakan pribumi dan non-pribumi adalah kewarganegaraan Hindia-Belanda, di mana warga kelas satu adalah orang Eropa dan Jepang; kelas dua orang-orang Asia Timur dan Arab; kelas tiga orang Betawi, Jawa, Sunda, Bugis, dst. Yang ambigu, orang Indo, orang Cina peranakan, orang Indo-Hadrami, niscara dianggap rendahan karena tidak masuk dalam tiga kategori saklek tersebut. Namun, ketiga kategori itu juga menandakan hirarki kelas dan profesi.

Di Hindia-Belanda, Jepang masuk ke dalam warga kelas satu setelah menang dalam perang melawan Rusia pada 1905 dan mulai menjadi kekuatan ekonomi dunia yang diperhitungkan, sementara orang-orang Tionghoa dan Arab masuk kelas dua karena mayoritas dari mereka berdagang. Ada banyak orang-orang yang lantas disebut “bumiputera” atau kemudian “pribumi” dipekerjakan di perkebunan sebagai kuli, tapi banyak pula dari golongan elit bangsawan mereka yang bekerja sebagai administratur kolonial hingga berakhirnya kekuasaan Belanda.

Klaim Politik

Sebagai klaim politik, istilah pribumi seringkali dimobilisasi dalam kerangka pertarungan di lapangan ekonomi. Seringkali dengan nada rasis, namun ada saatnya pula tanpa rasisme.

Di banyak negeri Amerika Latin, misalnya, semakin putih kulit seseorang, semakin elit pula kedudukan kelasnya; semakin gelap, semakin ia menempati posisi kelas bawah. Yang pertama bagian dari kelompok elit bisnis dan politik, sementara yang terakhir bekerja sebagai kuli perkebunan—atau lebih ekstrem lagi dalam kasus masyarakat adat (indigenous) yang disingkirkan dan dibantai, seperti di Guatemala pada era kediktatoran Rios Montt. Seperti di Indonesia, kolonialisme melahirkan kelindan ras dan kelas.

Tidak mengherankan jika banyak gerakan kiri Amerika Latin, dari yang dipimpin Fidel Castro di Kuba hingga Subcommandante Marcos di Chiapas, sekalipun banyak pemimpin mereka berasal dari kelas elit kulit putih, membela hak-hak masyarakat adat dan menuntut agar mereka diberi status kewarganegaraan yang setara. Mereka sadar bahwa yang perlu diubah adalah struktur ekonomi-politik—dan itu tidak dilakukan dengan pemusnahan etnis atau diskriminasi ras atas kelompok sosial berkulit cerah yang dianggap elit, yang notabene tidak akan pernah memperbaiki nasib orang ‘pribumi’ yang juga memiliki elit-elit yang tak kalah brengsek.

Sama halnya dengan Indische Partij, kelompok politik pertama di Indonesia yang secara eksplisit menghendaki kemerdekaan Indonesia. Didirikan pada 1912 oleh E.F.E. Douwes Dekker, Tjipto Mangoenkoesoemo, dan Ki Hadjar Dewantara. Indische Partij beranggotakan 7000 orang yang berasal dari berbagai etnis, ras, dan kelompok sosial lainnya. Apakah Indische Partij menginginkan Indonesia merdeka dibangun atas dasar kepribumian? Tidak. Perhatian mereka tertuju pada eksploitasi ekonomi yang langgeng di bawah kolonialisme.

Sikap menuntut kesetaraan yang sama ditujukkan oleh African National Congress (ANC) yang dipimpin oleh Nelson Mandela ketika memperjuangkan penghapusan apartheid di Afrika Selatan. Lawan Mandela ANC pada saat itu tidak hanya berasal dari para politisi kulit putih yang masih percaya bahwa orang Eropa memegang supremasi kultural terhadap kulit hitam, melainkan juga dari ningrat-ningrat kulit hitam yang meyakini sistem apartheid mampu menjaga ‘kemurnian’ budaya ‘pribumi’ suku Zulu dan Xhosa dari penetrasi budaya ‘Barat’. Belakangan, Raja Zulu Goodwill Zwelithini menuai kecaman akibat melontarkan komentar di hadapan publik bahwa Afrika Selatan pada masa apartheid lebih baik ketimbang Afrika Selatan pasca-Mandela.

Kembali ke Indonesia. Adalah ironi ketika segala klaim rasis kepribumian ini justru terjadi di kota-kota besar, khususnya Jakarta. Bukan di kalangan masyarakat adat di Papua, Kalimantan, atau di Sumatera Selatan, yang memperjuangkan kepemilikan tanah komunal agar tak dirampas bisnis-bisnis besar untuk pembangunan pabrik, tambang, atau kebun sawit. Jika kepribumian bisa diukur menurut parameter keaslian dan keberjarakan dari kultur asing, apa yang kurang pribumi dari masyarakat adat? Rasisme, dan segala bentuk permusuhan terhadap apa yang dianggap budaya asing, justru tidak hadir dalam perjuangan Suku Anak Dalam, Suku Amungme, dan orang-orang Samin.

Kita tentu ingat bahwa agenda-agenda mereka tidak pernah disebut dalam aksi 313, 414, 212, dan aksi-aksi bernomor cantik lainnya.

Penulis: Windu Jusuf

Editor: Nurul Qomariyah Pramisti

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id