tirto.id - Kebencian orang-orang yang merasa (paling) Indonesia terhadap orang-orang Tionghoa adalah satu hal yang lestari di negeri ini. Akar kebencian ini biasanya terkait dengan dominasi orang Tionghoa di sektor perdagangan. Orang Tionghoa sejak dulu telah menjadi pedagang perantara antara orang Eropa dengan golongan yang lebih dulu tinggal di Nusantara—atau sebut saja "pribumi".

Ketangguhan mental dagang orang Tionghoa bahkan sulit ditandingi para pengusaha yang digolongkan pribumi meski pada 1950-an pemerintah RI memanjakan mereka dengan fasilitas kemudahan lisensi impor dalam Program Benteng. Menurut catatan Ong Hok Ham dalam buku Anti Cina, Kapitalisme Cina, dan Gerakan Cina: Sejarah Etnis Cina di Indonesia (2008: 16), pada 1959 muncul larangan bagi orang Tionghoa yang berstatus warga negara asing untuk berdagang di perdesaan. Di tahun 1963 masalah rasial anti-Cina meledak. Banyak orang juga merasa golongan yang disebut Cina itu jahat dengan menghubungkan bahwa dulu mereka dimanjakan pemerintah kolonial Hindia Belanda.

”Banyak dugaan dan mitos mengatakan bahwa golongan penduduk Cina (Tionghoa) selalu diprioritaskan oleh pemerintah kolonial,” tulis Onghokham (hlm. 13).

Mengutip Victor Purcell dan Lea Williams, Ong Hok Ham menyebut justru pemerintah Hindia Belanda yang punya sentimen besar kepada orang-orang Tionghoa. Ong Hok Ham menulis bahwa sentimen anti-Cina memuncak pada zaman Politik Etis (1900) ketika Belanda merasa perlu melindungi penduduk pribumi terhadap ”kelicinan” Cina.

Efek G30S 1965

Setelah G30S 1965 orang-orang Tionghoa kerap dikaitkan dengan Republik Rakyat Tiongkok—yang oleh Orde Baru lebih suka disebut Republik Rakyat Cina (RRC). Karena negara yang dipimpin Mao Zedong ini dianggap terkait dengan Gerakan 30 September, maka banyak hal berbau Tionghoa sebisa mungkin dihilangkan oleh Orde Baru. Agamanya, juga kebudayaannya.

”Kami, pejabat Presiden Republik Indonesia menimbang: bahwa agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina di Indonesia yang berpusat pada negeri leluhurnya, yang dalam manifestasinya dapat menimbulkan pengaruh psychologis, mental dan moril yang kurang wajar terhadap warganegara Indonesia sehingga merupakan hambatan terhadap proses asimilasi, perlu diatur serta ditempatkan fungsinya pada proporsi yang wajar,” kata Soeharto dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 14 tahun 1967 tanggal 6 Desember 1967 (Inpres 14 tahun 1967).

Jadi, bagi Soeharto, manifestasi agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina dianggap sebagai sesuatu yang kurang wajar terhadap warga negara Indonesia. Perayaan hari besar tradisi Tionghoa akhirnya juga sebisa mungkin tidak diramai-ramaikan. Menurut Siew-Min Sai & Chang-Yau Hoon dalam Chinese Indonesians Reassessed (2013: 212), sebelum Inpres nomor 14 tahun 1967 dikeluarkan, pemerintah Orde Baru bahkan ingin agar tidak ada lagi sebutan Tionghoa bagi orang-orang Cina dan kebudayaan mereka.

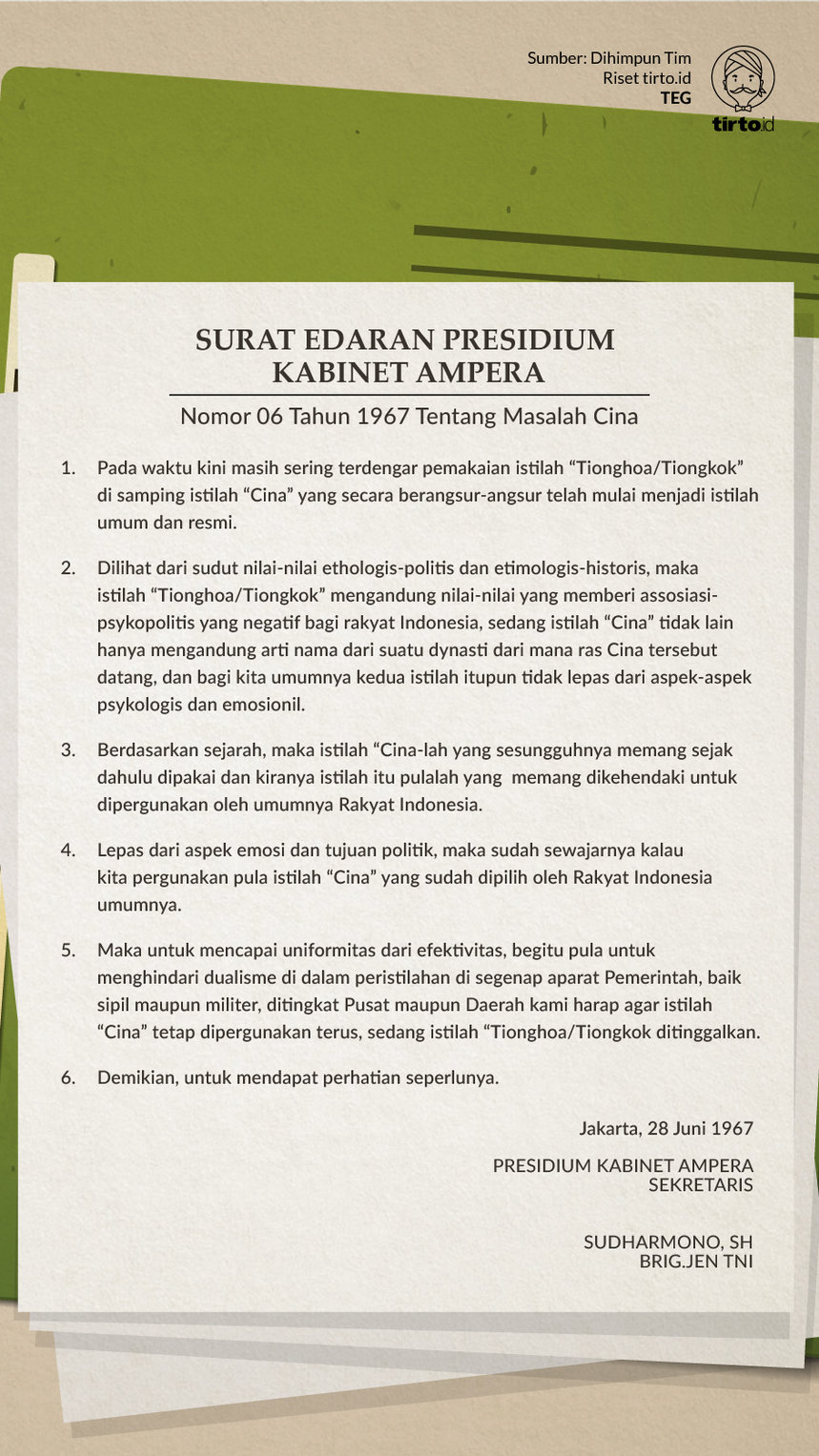

“Pada waktu kini masih sering terdengar pemakaian istilah 'Tionghoa/Tiongkok' di samping istilah 'Cina' yang secara berangsur-angsur telah mulai menjadi istilah umum dan resmi,” keluh pemerintah Orde Baru dalam Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor 06 Tahun 1967 tanggal 28 Juni 1967.

Surat edaran yang dibuat Sekretaris Kabinet Presidium Ampera Brigadir Jenderal Sudharmono, S.H. itu seperti hendak mempertegas bahwa seharusnya sebutan untuk itu semua seharusnya adalah Cina.

“Berdasarkan sejarah, maka istilah 'Cina'-lah yang sesungguhnya memang sejak dahulu dipakai dan kiranya istilah itu pulalah yang memang dikehendaki untuk dipergunakan oleh umumnya Rakyat Indonesia,” kata surat edaran tersebut.

Alasannya, seperti dimuat dalam poin kedua surat edaran, menurut pemerintah Orde Baru: "Dilihat dari sudut nilai-nilai ethologis-politis dan etimologis-historis, maka istilah Tionghoa atau Tiongkok mengandung nilai-nilai yang memberi assosiasi-psykopolitis yang negatif bagi rakyat Indonesia, sedang istilah 'Cina' tidak lain hanya mengandung arti nama dari suatu dynasti dari mana ras Cina tersebut datang, dan bagi kita umumnya kedua istilah itupun tidak lepas dari aspek-aspek psykologis dan emosionil."

Meski orang Tionghoa di masa Orde Baru dibatasi hidupnya, di sektor perekonomian mereka berjaya. Walau kebudayaannnya dikebiri dan dicap tidak wajar, para pengusaha berdarah Tionghoa mau tidak mau dijadikan penggerak perekonomian Indonesia. Orde Baru memang alergi terhadap aspirasi politik dan kebudayaan orang-orang Tionghoa, tapi tidak alergi terhadap uang dan bisnis mereka.

Setelah Orde Baru tumbang, istilah Tionghoa muncul lagi. Aturan soal sebutan Tionghoa dan yang mengekang kebudayaannya pun diubah. Presiden Abdurrahman Wahid pada 17 Januari 2000, lewat Keputusan Presiden (Keppres) No.6/2000, mencabut Inpres No.14/1967. Di era kepresidenan Megawati Soekarnoputri, Imlek menjadi hari libur nasional. Lalu di zaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jadi presiden, Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No. 06/1967 dicabut melalui Keppres No. 12/2014.

Editor: Ivan Aulia Ahsan