tirto.id - Kritis agaknya memang menjadi kata yang mengerikan bagi para birokrat, penguasa di negara ini. Wajar sebetulnya, sebab bagaimana pun penguasa tidak suka diganggu apalagi sampai mengancam kekuasaanya. Di masa Orde Baru, segala hal berbau kritis nyaris tak boleh hidup. Mengkritik pemerintah sama saja cari mati.

Hal serupa kini terjadi di lembaga pendidikan, khususnya kampus-kampus. Mahasiswa yang kerap berada di garis depan mengkritik pemerintah, perlahan mulai dibungkam. Pada 1978, Menteri Pendidikan Daoed Joesuf mengeluarkan kebijakan Normalisasi Kebijakan Kampus (NKK) yang disusul dengan pembentukan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK). Tujuan kebijakan itu untuk “mengandangkan” mahasiswa.

Dampak NKK/BKK ini sangat serius. Mereka yang tetap kritis bisa mengalami berbagai hukuman: ditangkap, ditahan, dipenjara atau (jika menerbitkan bulettin atau majalah) dibredel. Salah satu korbannya adalah Lembaga Pers Mahasiswa Arena, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang dulu bersama Institut Agama Islam Negeri. Pada 1993, Arena dibredel rektorat lantaran menurunkan laporan bertema “Bisnis Keluarga Presiden”.

Barulah ketika reformasi 1998 meledak dan rezim otoriter Soeharto tumbang, suara kritis mulai bisa terdengar kencang. Euforia reformasi membuat pers kampus tumbuh subur. Tumbangnya rezim Soeharto sekaligus menandai zaman baru yakni kebebasan berekspresi.

Meski demikian, bukan berarti semuanya berjalan mulus. Sikap otoriter dan enggan mendengar kritik masih saja tumbuh di kalangan birokrat kampus. Kecenderungannya bahkan semakin meningkat.

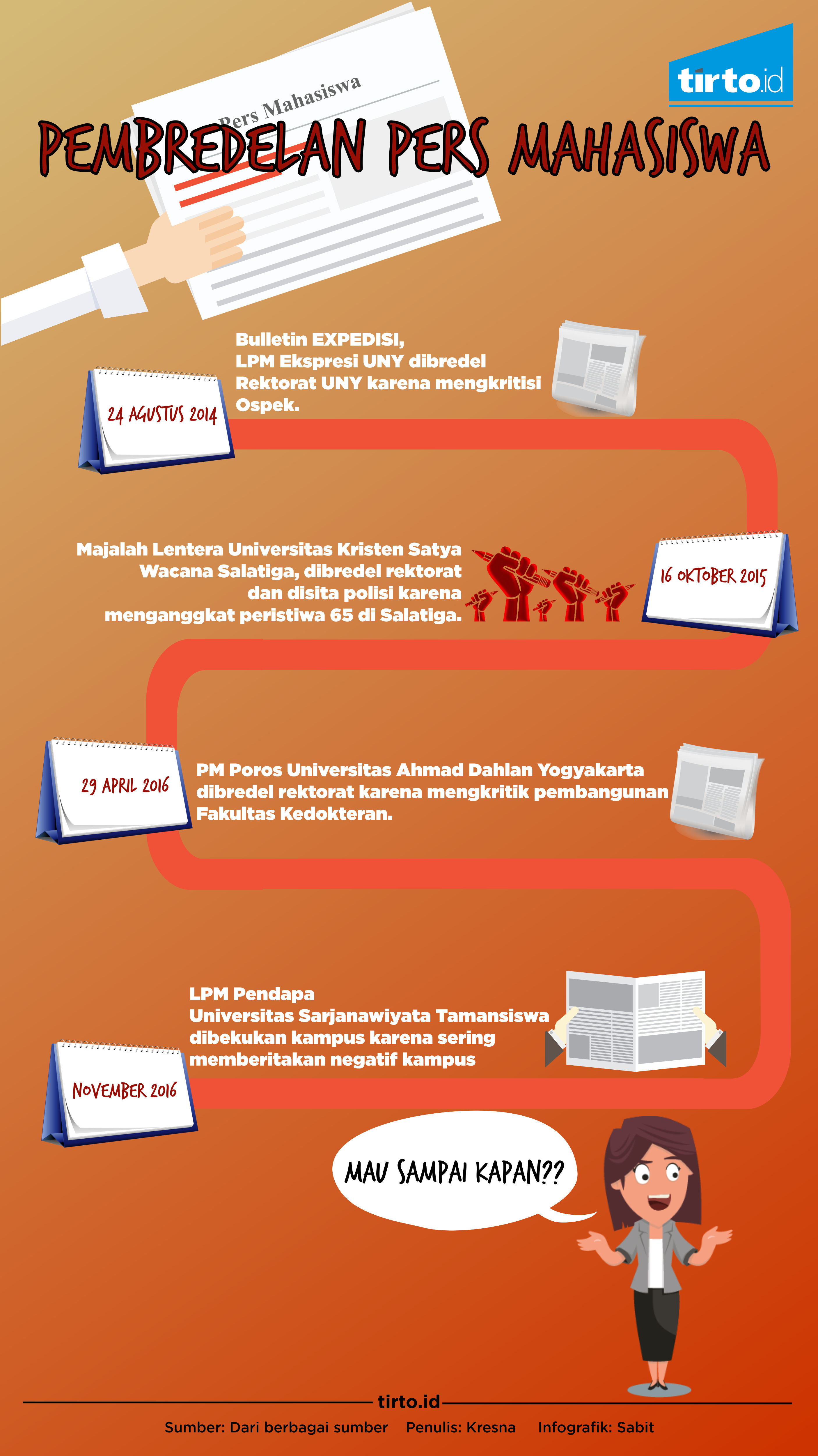

Dalam catatan Tirto, selama tiga tahun terakhir, sedikitnya ada empat kasus upaya pembungkaman terhadap pers mahasiswa. Mulai dari penarikan buletin, majalah, pembekuan hingga intimidasi.

Pada 2014, Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Ekspresi Universitas Negeri Yogyakarta mengalami penarikan buletin EXPEDISI edisi Ospek. Penarikan tersebut dilakukan lantaran pemberitaan yang mengkritisi pelaksanaan Ospek.

Pada 2015, LPM Lentera, Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga juga mengalami hal serupa. Majalah Lentera yang diterbitkan pada Oktober 2015 ditarik rektorat dan polisi lantaran laporan mereka tentang peristiwa 1965 di Salatiga.

Pada 2016 tercatat ada dua kasus. Yakni kasus LPM Poros Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dan LPM Pendapa Univesitas Sarjanawiyata Tamansiswa keduanya dibredel oleh pihak rektorat.

LPM Poros juga sempat terancam dibekukan karena mengkritik pembangunan Fakultas Kedokteran pada April 2016. LPM Poros kemudian diaktifkan lagi pada September 2016.

Kasus terbaru terjadi dengan LPM Pendapa. Pada November 2016 ini, Pendapa dibekukan kampus karena tidak mau menandatangi pakta integritas. Pakta intergritas itu muncul setelah Pendapa menerbitkan buletin yang berisi berita Fakultas MIPA gagal melakukan wisuda pada awal 2016.

Melihat fenomena kasus pembungkaman terhadap pers mahasiswa, Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) pun melakukan riset “Media dan Kekerasan Terhadap Pers Mahasiswa di Indonesia” pada Mei 2016. Riset tersebut dilakukan untuk membaca kasus-kasus kekerasan terhadap pers mahasiswa sepanjang periode 2013 – 2016.

Hasil riset menunjukan, dari 64 pers mahasiswa di Indonesia, 47 di antaranya pernah mengalami kekerasan. Kekerasan berbentuk intimidasi, ancaman pembekuan, ancaman pembredelan, kriminalisasi dan fitnah.

Salah satu hasil yang menarik dari riset tersebut yaitu pelaku kekerasan tersebut didominasi oleh birokrasi kampus dalam hal ini rektorat. Sebanyak 11 kali kekerasan pernah dilakukan birokrasi kampus terhadap pers mahasiswa.

Hasil riset itu tentu menimbulkan ironi. Sebab, kampus yang seharusnya mendidik mahasiswanya menjadi cerdas dan kritis, justru melarang mahasiswa untuk kritis.

Sekretaris Jendral PPMI Nasional Abdus Somad menjelaskan hasil riset itu menunjukan bahwa kampus kini sudah tidak lagi menjadi tempat mahasiswa untuk mengekplorasi diri dan berpikir kritis. Yang ada dalam benak kampus adalah bagaimana membuat mahasiswanya berprestasi dan mengharumkan nama kampus.

“Kampus ingin pers mahasiswa itu tidak kritis, kampus pengennya pers mahasiswa seperti UKM lain yang bisa menang juara ini dan itu lalu dapat piala,” kata Somad kepada Tirto, Sabtu 19 November 2016.

Tidak hanya itu, sejumlah kampus juga menginginkan pers mahasiswa menjadi humas. Kampus menginginkan pemberitaan yang baik-baik saja terkait aktivitas di kampus. Tak jarang kampus menggelar pelatihan menulis bagi mahasiswa yang orientasinya pada prospek mencari pekerjaan, bukan melatih kekritisan.

Lebih ironis lagi, sebagian besar kasus tersebut terjadi di Yogyakarta. Di provinsi yang mendapuk dirinya sebagai kota pelajar dan gudangnya perguruan tinggi justru kisah pembredelan relatif sering muncul.

Apa yang membuat (usaha) pembredelan pers mahasiswa di Yogyakarta justru paling tinggi dibandingkan kota lain? Bukankah Yogyakarta adalah gudangnya pers mahasiswa yang masih aktif berkiprah?

Justru itulah yang menjadi akar persoalannya. Karena iklim pers mahasiswa di Yogyakarta masih cukup baik, maka pers mahasiswa di Yogyakarta relatif punya kemampuan untuk bertahan selayaknya lembaga pers. Masih cukup banyak pers mahasiswa di Yogyakarta yang tetap menjaga independensinya dari pihak rektorat. Fungsi jurnalistik sedikit banyak masih dijalankan, salah satunya dengan sedapatnya tetap bersikap kritis kepada pihak rektorat.

Dari sanalah friksi antara pihak rektorat dan pers mahasiswa muncul. Kekesalan karena pemberitaan yang dianggap negatif untuk citra kampus bisa berbuntut macam-maca, salah satunya usaha membredel. Macam-macam bentuknya. Dari secara vulgar merampas terbitan sebuah edisi, menghentikan kucuran dana operasional hingga mencabut atau menahan SK pendirian Pers Mahasiswa.

Pada saat yang bersamaan, kampus tidak hanya takut pada mahasiswa yang kritis, tapi juga pada organisasi masyarakat intoleran yang kerap membubarkan diskusi. Bukannya melindungi mahasiswa yang ingin mengasah sikap kritis dengan berdiskusi, dalam beberapa kesempatan kampus memilih membubarkan diskusi. Ketimbang melindungi mahasiswa, malah memilih mengafirmasi tuntutan kelompok dari luar kampus.

Contoh yang pernah terjadi adalah kasus upaya pembubaran diskusi film Senyap di UIN Sunan Kalijaga, Institut Seni Indonesia dan Universitas Gajah Mada. Film dokumentar yang mengisahkan tragedi 1965 karya Joshua Oppenheimer itu dianggap mempromosikan komunisme yang dilarang oleh negara. Ormas luar kampus menekan rektorat untuk membatalkan acara pemutaran film yang biasanya dilanjutkan diskusi itu.

Sebagaimana lembaga pers pada umumnya, pers mahasiswa juga memiliki peran yang sama untuk menjadi kontrol terhadap pejabat dan pengelola kampus. Pers mahasiswa juga menjadi salah satu pilar tegaknya demokrasi di kampus. Pembungkaman menjadi pertanda kemunduran demokrasi. Sebuah pertanda yang buruk untuk Indonesia.

Penulis: Mawa Kresna

Editor: Zen RS