tirto.id - Wajah mereka acak-acakan. Rambutnya sebagian ada yang botak, sebagian lagi nyaris tak terawat. Pandangan mata mereka kebanyakan kosong, bicaranya ngalor ngidul. Itulah potret para penyandang disabilitas psikososial yang ada di Yayasan Galuh.

Beberapa penghuni di yayasan tersebut adalah orang-orang "buangan". Mereka tidak diakui oleh keluarganya lagi. Oleh yayasan, mereka dirawat dengan fasilitas yang seadanya. Untuk terapi penyembuhannya, mereka menggunakan beberapa cara, termasuk dengan suntikan untuk menenangkan penderita yang mengamuk. Sementara pemasungan sudah tidak lagi diterapkan di yayasan ini.

Kepada tirto.id di Yayasan Galuh Panti Rehabilitasi Cacat Mental, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Selasa (2/8), Sekretaris Yayasan Galuh Nina Mardiana berujar bahwa sejak dua tahun yang lalu, tak ada lagi pola penanganan penyandang disabilitas psikososial yang dirantai atau dipasung. Dia mengakui bahwa panti tempatnya bekerja sempat memakai metode tradisional, melalui doa, jamu tradisional, pijat, dan sebagainya.

“Kita enggak ada pasung. Dulu itu memakai rantai karena keterbatasan. Kita belum ada dokter, belum ada ruang isolasi dan obat,” ungkap Nina. “Kalau sekarang pasien datang ngamuk, disuntik, masukin ruang isolasi, beres.”

Untuk penyandang yang mengamuk dan membahayakan, Yayasan Galuh memiliki solusi dengan injeksi cairan kimia, lalu diinkubasi dalam ruang isolasi. Hukuman kurung paksa itu untuk memunculkan efek jera dan mendisiplinkan penyandang disabilitas psikososial.

“Sifatnya emergency untuk mengamankan. Palingan dua atau tiga hari mulai tenang baru dibuka,” tuturnya.

Fasilitas Seadanya

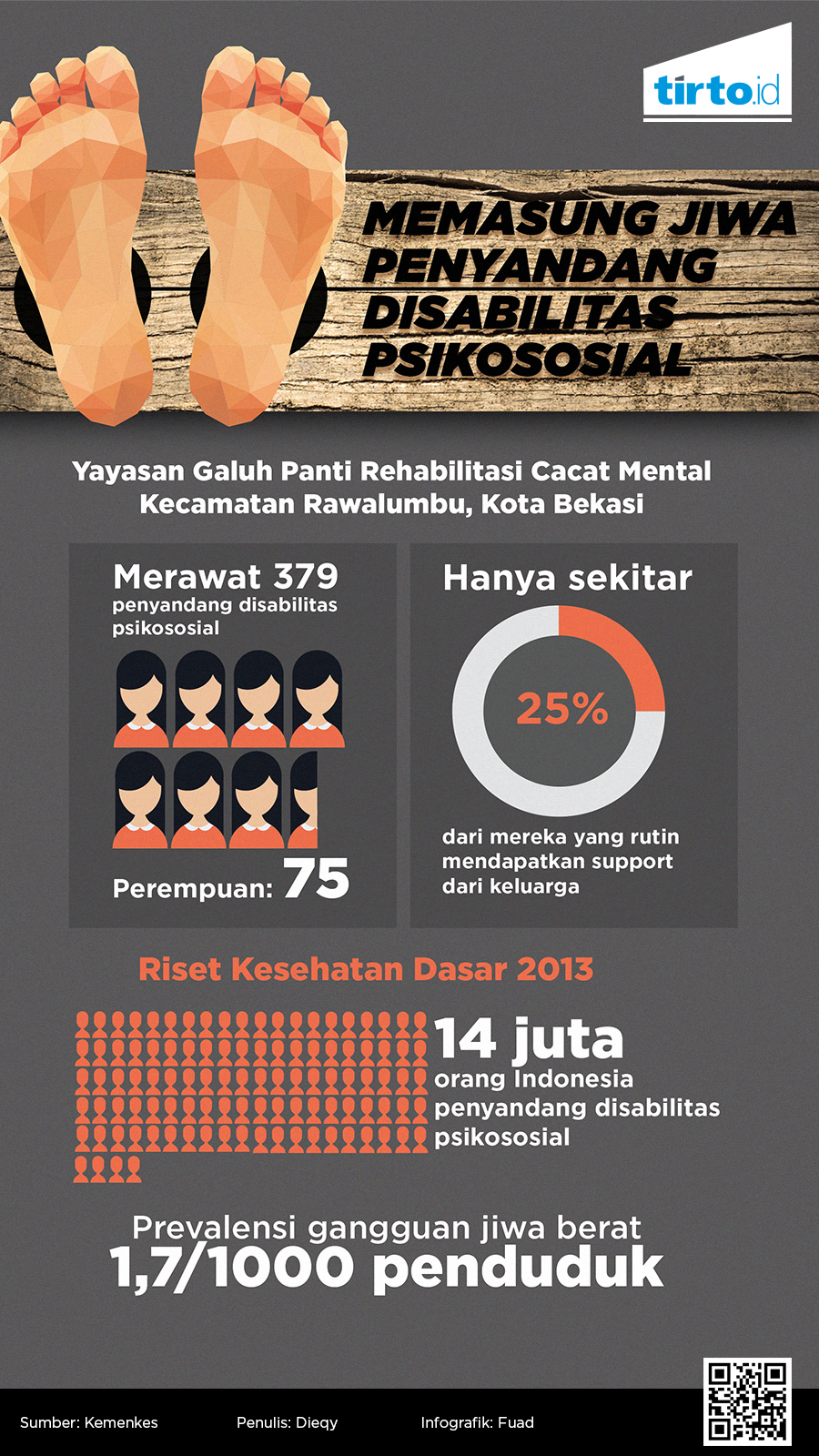

Saat ini, Nina bersama 44 rekannya, merawat 379 penyandang disabilitas psikososial, 75 orang di antaranya perempuan. Jumlah itu meningkat sebanyak 104 orang dari tahun sebelumnya. Hanya sekitar 25 persen dari mereka yang rutin mendapatkan dukungan dari keluarga melalui kunjungan.

Para penyandang disabilitas psikososial tersebut ditempatkan pada bangsal bertingkat. Di bagian bawah khusus laki-laki, sedangkan atas perempuan. Satu meter bagian bawah bangsal tersebut ditembok, sisanya sekitar 4 meter hingga atap berupa tralis besi berdiameter 2 sentimeter. Hal itu yang membuat mereka leluasa menjulurkan tangan untuk meminta rokok, uang, atau makanan dari para pengunjung. Namun, mereka akan langsung diam dan menjauh jika pengawas menegur.

Tiap bangsal dibagi menjadi 8 petak masing-masing 5 meter x 6 meter. Pembagiannya berupa penyandang disabilitas psikososial yang masih rentan meluapkan emosionalnya di sisi kiri. Sisanya mereka yang dianggap tak sudah mampu mengontrol emosi dan satu petak bagi yang sedang dalam tahap pengobatan penyakit luar. Setelah pintu masuk, ada satu televisi 14 inchi beserta tempat duduk. Tiap petak dihuni antara 20 hingga 30 orang.

“Itu kalau tidur pada numpuk kayak bandeng, kalau enggak cukup ada yang tidur Aula,” ucapnya.

Hampir seluruh penyandang disabilitas psikososial di sana menderita penyakit kudis. Sedangkan rambut mereka baik lelaki maupun perempuan digunduli atau dipotong cepak.

Para penghuni Yayasan Galuh ini biasa mendapatkan makan tiga kali sehari. Bendahara Yayasan Galuh, Theresia Soraya menjelaskan jadwal makan siang jam 8 pagi, 12 siang, dan 5 sore. Meski siang ini hanya ada menu nasi putih dan dua sendok sayur, dia menegaskan jika lauk yang disuguhkan tak monoton.

“Ayam seminggu 2 kali, sekitar 50 kilo. Satu hari saja beras 50 kilogram dikali 3. Khusus sore hari biasanya snack, kue basah, dan bubur kacang ijo,” ujarnya.

Yayasan Galuh mengandalkan pemasukan dari donatur ini. Ada pula sumbangan dari pemerintah kota Bekasi berupa sembilan bahan pokok. Sayangnya, sumbangan ini paling banter hanya cukup untuk dua bulan.

“Kita ada donatur. Dari BCA, Bank Cabang Allah saja. Saya tidak punya donatur tetap, kami hanya berharap tuhan,” ucapnya.

Padahal penyandang disabilitas psikososial yang dirawat di yayasan tersebut berasal dari berbagai wilayah. Mulai dari Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera, Riau, Lampung, hingga Kalimantan. Sedangkan dari Denpasar, Jambi, Bengkulu, dan Papua sudah diserahkan kembali kepada keluarganya. Masing-masing dari mereka mulai dari lulusan SMA, mahasiswa, tentara, guru, hingga polisi. Kebanyakan dari mereka diantarkan oleh polisi, warga, maupun petugas dinas sosial.

Diabaikan

Berdasarkan hasil riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dari Kementerian Kesehatan, penyandang disabilitas psikososial di Indonesia pada 2013 mencapai 14 juta orang. Para penderita ini diukur dari gangguan mental emosional yang ditunjukkan dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan. Sedangkan, prevalensi gangguan jiwa berat, seperti schizophrenia persentasenya 1,7 per 1000 penduduk atau sekitar 400.000 orang.

Data lainnya dari Kementerian Kesehatan menunjukkan, hampir 90 persen orang tidak bisa mengakses layanan kesehatan jiwa. Negara berpenduduk 250 juta jiwa ini hanya punya 48 rumah sakit jiwa. Lebih dari separuh dari jumlah rumah sakit jiwa itu hanya berada di empat provinsi dari keseluruhan 34 provinsi.

Tercatat delapan provinsi sama sekali tak punya rumah sakit jiwa, dan tiga provinsi tidak punya psikiater. Di seluruh Indonesia hanya ada 600 hingga 800 psikiater. Artinya, satu psikiater harus melayani 300.000 hingga 400.000 orang. Tidak ada standar yang pasti tentang rasio jumlah psikiater dan total penduduk. Akan tetapi, di negara maju seperti Kanada, rasionya hanya 1:1.850.

Negara belum memberikan fasilitas yang layak untuk penderita disabilitas psikososial. Sementara mereka yang dirawat di yayasan semacam Yayasan Galuh ini, juga mendapatkan fasilitas yang seadanya karena anggaran yang seadanya juga. Dengan kondisi ini, maka sulit bagi mereka untuk kembali hidup normal. Apalagi, tingkat penerimaan masyarakat terhadap penderita disabilitas ini masih cukup tinggi.

Stigma, diskriminasi, dan ketidakmampuan untuk mengenali gangguan jiwa masih menjadi hambatan besar bagi para penyandang disabilitas psikososial. Nina mengungkapkan, selama dia bekerja di yayasan tersebut, ada sekitar 50 orang yang ditolak keluarganya untuk hidup bersama kembali. Sebagian besar dari mereka kini menjadi relawan di panti tersebut. Menurut Nana, kebanyakan keluarga ternyata tak siap. Sebabnya dari berbagai faktor, dari keterpurukan ekonomi sampai stigma negatif lingkungan.

Padahal sejak di panti, selain dilatih untuk mandiri, produktif, dan percaya diri di tengah masyarakat, para penyandang disabilitas psikososial turut dilibatkan dalam interaksi sosial di luar panti. Hal itu guna mempersempit arus stigma, diskriminasi, atau rasa takut masyarakat.

“Kalau ada kegiatan di RT atau RW pasien kita, kita sertakan. Kayak pembangunan masjid, pak RT minta tenaga dari sini, kita kirim 5 orang. Trus pas ada jadwal bersih lingkungan, kita ikutkan mereka. Kita berupaya mengurangi stigma masyarakat ke mereka. Promosinya enggak langsung,” ujarnya.

Penulis: Dieqy Hasbi Widhana

Editor: Nurul Qomariyah Pramisti

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id