tirto.id - Tepat pada 12 Maret 1938, Jerman yang begitu digdaya di bawah payung Nazi pimpinan Adolf Hitler menjajah Austria. Mereka lantas mengamputasi segala kemerdekaan yang dimiliki negara kecil itu, termasuk dalam hal sepak bola.

Nazi memutuskan Timnas Austria dilarang lagi bermain dalam kompetisi resmi internasional, bahkan pada Piala Dunia 1938 yang tinggal menghitung bulan. Kalau pun ingin bermain bola, para pemain berbakat Austria diharuskan pindah haluan menjadi penggawa timnas Jerman.

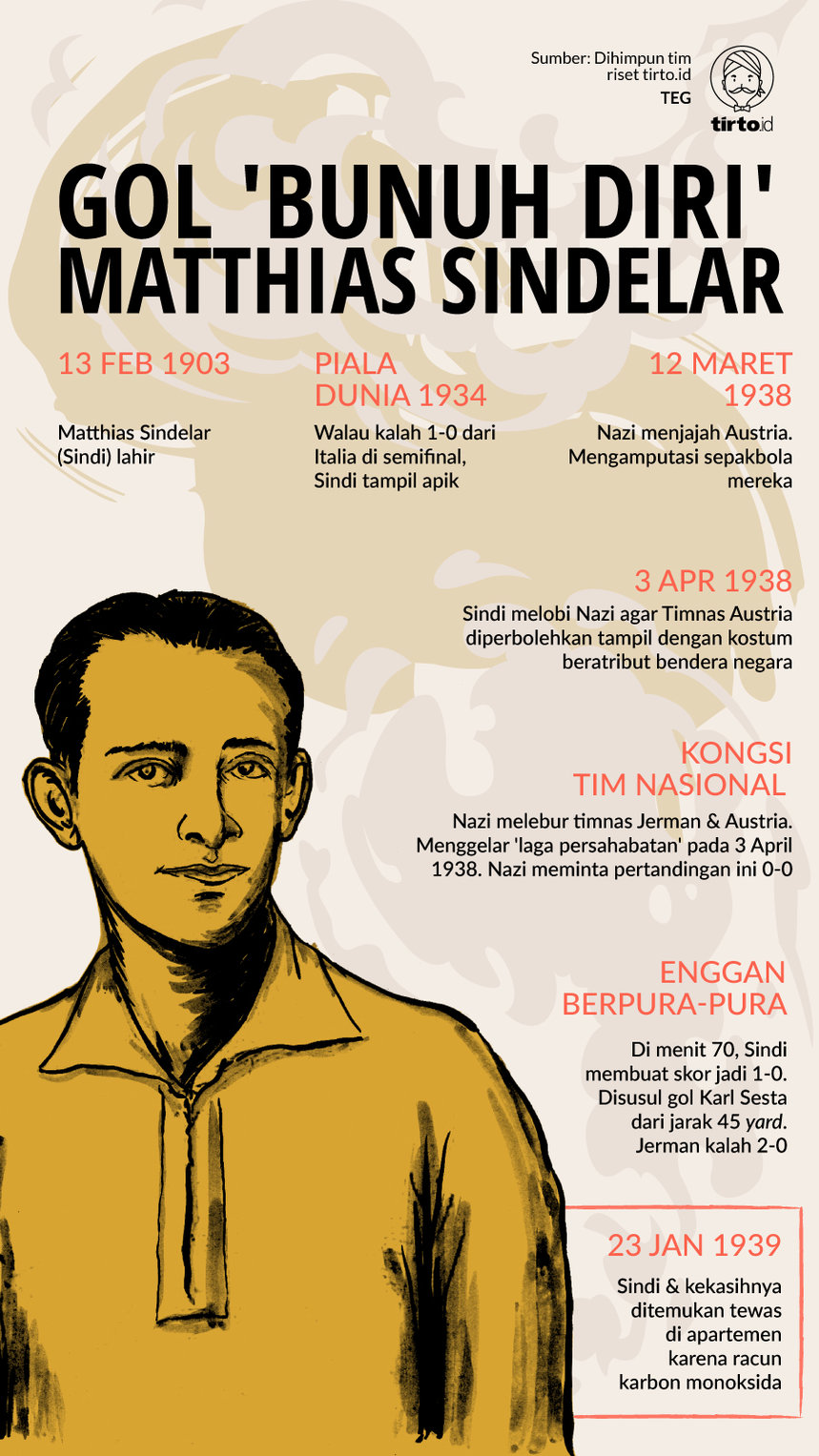

Untuk merayakan peleburan itu, Nazi kemudian membuat 'laga persahabatan' yang mempertemukan Jerman vs Austria, 3 April 1938. Pertandingan ini dicanangkan sebagai laga terakhir bagi Austria sebagai negara merdeka.

Sial bagi Nazi. Pertandingan itu membuat dunia menyadari kalau anak buah Hitler yang hebat dalam berbagai hal punya satu kelemahan besar: sepak bola.

Bertempat di Stadion Vienna Prater (saat ini bernama Stadion Ernst Hapel), pertandingan mulanya berlangsung 'damai'. Sepanjang babak pertama dan sampai separuh babak kedua, para penggawa Timnas Austria yang saat itu dijuluki Wunderteam tampil tak serius. Mereka ketakutan menyarangkan gol ke gawang Jerman karena sejak awal Nazi meminta pertandingan ini disetel agar berakhir 0-0.

Namun saat pertandingan memasuki menit 70, seorang striker bernama Matthias Sindelar menciptakan perbedaan. Enggan terus pura-pura konyol, Sindelar menyambar sebuah rebound dari muka gawang dengan sepakan terukur. Skor jadi 1-0. Tidak lama kemudian, pemain lain, Karl Sesta termotivasi dan mencetak gol tak kalah ciamik dari jarak 45 yard. Skor akhir 2-0.

Usai peluit akhir ditiup wasit, Matthias Sindelar, pencetak gol pertama di laga itu girang bukan kepalang. Tak kuasa meluapkan emosinya, Sindelar mendatangi bala tentara dan simpatisan Nazi yang menyaksikan laga itu dari pinggir lapangan. Dia lantas menari sambil tertawa, membikin wajah orang-orang Jerman jadi merah seketika.

Kelak sejarah membuktikan kalau kegirangan Sindelar tidak berlangsung lama. Sembilan bulan sejak pertandingan itu, tepatnya 23 Januari 1939, Gustav Hartmann, seorang rekan Sindelar menemukan sang striker dalam keadaan mengenaskan. Terkunci di apartemen sendiri, Sindelar tewas karena racun karbon monoksida. Kekasihnya, Camilla Castignola yang berada di sampingnya sekarat. Sebelum bisa membuat kesaksian tentang apa yang sesungguhnya terjadi, nyawa Camilia melayang di rumah sakit.

Kematian itu hingga kini masih jadi misteri. Banyak arsip meyakini kalau racun karbon monoksida yang menghilangkan nyawa Sindelar adalah jebakan yang dibuat Nazi.

Teori tersebut terus menguat setelah beberapa bulan berselang Nazi memaksa kepolisian setempat menghentikan penyelidikan terhadap kematian Sindelar. Kasus akhirnya ditutup dengan kesimpulan sepihak yang menyebalkan: Sindelar mati bunuh diri.

Nasionalis di Luar Lapangan

Gol dan selebrasi Sindelar yang jadi sumbu bagi akhir hidupnya yang tragis bukan sebuah kecelakaan. Sejak awal, Sindi—sapaan akrabnya—disebut-sebut punya jiwa nasionalisme tinggi dan menolak tunduk pada Jerman.

Konon, Nazi berkali-kali mendatanginya dan mengajukan proposal agar Sindi pindah kewarganegaraan untuk memperkuat Timnas Jerman. Tawaran itu dia tolak mentah-mentah.

“Berulang kali dia diminta [Nazi] memperkuat Jerman yang berada di level tertinggi sepak bola. Tapi Sindelar selalu menolak, bahkan ketika delapan mantan rekannya di Timnas Austria dengan senang hati menerima tawaran itu dan tampil untuk skuat Jerman yang kalah pada Piala Dunia 1938,” tulis jurnalis The Guardian, Jonathan Wilson dalam arsipnya.

Kesetiaan Sindelar pada negaranya juga terbukti dari arsip lain yang menyebutkan kalau awalnya, pada pertandingan 3 April 1938, Nazi melarang Timnas Austria tampil dengan kostum beratribut bendera negara. Pada akhirnya Austria tetap main dengan kostum kebanggaannya. Sindi disebut-sebut sebagai sosok yang paling gencar melobi Nazi.

"Sindelar terus menuntut agar timnya diperbolehkan memakai kostum tradisional mereka, bukan seragam bercorak lain yang tidak mencerminkan negara. Kita semua akhirnya tahu, dalam pertandingan terakhir ini Austria memenangkan negosiasi. Nazi menyetujui permintaan itu," tulis Wilson.

Jurnalis legendaris Austria, Alfred Polgar, dalam sebuah naskah orbituari kematian Sindi menyebut kalau nasionalisme itu tidak lepas dari faktor lingkungan. Meski berdarah campuran, Sindi yang lahir pada 13 Februari 1903 tumbuh di keluarga yang begitu cinta pada negara.

Ayahnya adalah seorang pandai besi di sebuah desa miskin yang kemudian merantau ke Vienna untuk mencari penghidupan lebih layak. Saat Sindi berusia 15 tahun, ayahnya yang ditugaskan bertempur dalam Perang Dunia mati tertembak di Italia. Kejadian itu kemudian membuat Sindi makin cinta kepada negaranya. Dia bersumpah terus menjaga ibunya dan tidak akan berkarier di luar Austria.

Cikal Bakal False Nine

Namun jangan salah, bukan di luar lapangan saja Sindi jadi sosok yang membuat banyak orang kagum. Saat beraksi di atas lapangan, dia tak kalah menyita perhatian.

Kerap berperan sebagai ujung tombak, Sindi adalah sosok yang jadi cikal bakal munculnya istilah 'false nine' alias penyerang bayangan dalam formasi sepakbola.

Di kemudian hari, skema ini banyak ditiru pelatih sepakbola modern dan terbukti membawa sukses. Vicente Del Bosque membawa Timnas Spanyol juara Piala Eropa 2012 dengan mengandalkan Cesc Fabregas sebagai pemain falsenine, begitu pula Timnas Argentina yang dua tahun kemudian menembus final Piala Dunia berkat peran Lionel Messi.

Bahkan di level klub, musim ini Chelsea yang dilatih Maurizio Sarri kerap menempatkan Eden Hazard sebagai senjata rahasia di posisi yang tak beda jauh dengan Sindi.

Mirip dengan Hazard, Messi, atau Fabregas, sebagai false nine Sindi adalah tipikal pemain yang rajin ikut turun ke lini kedua untuk menjemput bola dan membantu merancang serangan. Karakter ini relatif langka di era 1930-an, apalagi saat itu perkembangan taktik belum semodern sekarang. Alih-alih false nine seperti Sindelar, penyerang tengah di abad 20 cenderung punya lingkup kerja spesifik: berkeliaran di kotak penalti lawan.

Sindi mencapai puncak kejayaan saat Austria ditangani pelatih Hugo Meisl yang merombak formasi W-M (3-2-2-3) temuan Herbert Chapman jadi W-W (2-3-2-3). Dalam skema itu, dia jadi daya tarik utama. Berposisi sebagai penyerang tengah, kepiawaian Sindelar melakukan olah bola kerap memancing lawan kebingungan dan mendekatinya. Alhasil, secara otomatis muncul lubang yang bisa dieksploitasi dua penyerang lain.

Naluri gol Sindi juga jempolan. Dia kerap melakukan aksi individu yang membikin kiper lawan tak berkutik. Terbukti dia bisa mencetak 27 gol dari 43 penampilan bersama Austria. Atas kehebatan ini pula, dia lantas dijuluki Mozart-nya sepak bola.

Piala Dunia 1934 jadi salah satu pembuktian Sindelar. Walau kalah 1-0 dari Italia pada semifinal, Austria disebut-sebut menampilkan sepak bola terbaik dibanding kontestan lain. Mereka bahkan sempat mengalahkan beberapa tim unggulan seperti Perancis dan Hungaria.

“Sindelar memainkan sepakbola seperti atlet catur, dia punya otak lain di kakinya, banyak hal hebat dan tak terduga terjadi dalam tim [Austria] saat mereka sedang berlari. Dan, tembakan Sindelar selalu menggetarkan gawang lawan bak punchline yang sempurna,” kata Alfred Polgar.

Di level klub, Sindelar yang sudah memainkan sepak bola profesional sejak usia 15 tahun punya rekam jejak tak kalah mentereng. Sempat membela kesebelasan lokal Hertha Vienna, kariernya melesat saat memperkuat Wienne Amateur-SV (saat ini klub tersebut berubah jadi FK Austria Vienna). Beberapa gelar Sindelar persembahkan untuk klub itu, mulai dari juara Piala Austria 1925, 1926, 1933, 1936, juara Liga Austria (A-League) 1926, serta Mitropa Cup 1933 dan 1936.

Portofolio apik itu membuat Sindelar kerap diberi tawaran memperkuat klub besar di luar Austria. Salah satu kesebelasan yang terang-terangan berupaya merekrutnya adalah raksasa Inggris, Manchester United.

Namun, lagi-lagi kecintaan terhadap tanah air jadi aspek yang membuat Sindelar enggan melangkahkan kaki dari Austria, bahkan ketika dijanjikan masa depan lebih cerah.

“Kebaikan Sindelar akan selalu menyelimuti Austria. Dia lahir dan mati di negara ini dengan bangga,” pungkas Alfred Polgar.

Editor: Nuran Wibisono