tirto.id - Belasan orang duduk berderet di bangku penonton Ocean Dream Samudra. Tidak hanya sekedar menonton, mereka juga membawa kertas poster yang bertuliskan huruf kapital tunggal bertuliskan: “STOP DOLPHIN SHOW”.

Aksi tersebut dilakukan oleh orang-orang yang tergabung dalam Movement to End Animal Circuses and Animal Cruelty in Indonesia. Akun media sosial gerakan tersebut menjelaskan, aksi di salah satu arena di Ancol itu dibubarkan petugas. Mereka kemudian dicokok dan diinterogasi di sebuah ruangan di dalam kompleks Ocean Dream Samudra selama kurang lebih satu jam. Setelah itu, peserta aksi dibawa ke Polsek Pademangan, Jakarta Utara sebelum dibebaskan dan diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing.

“Aksinya untuk menutup sirkus lumba-lumba di Ancol karena itu bentuk kekejaman terhadap binatang,” ujar Marison Guciano, salah satu peserta aksi kepada Tirto.

Sejarah Panjang Si Bintang Pertunjukan

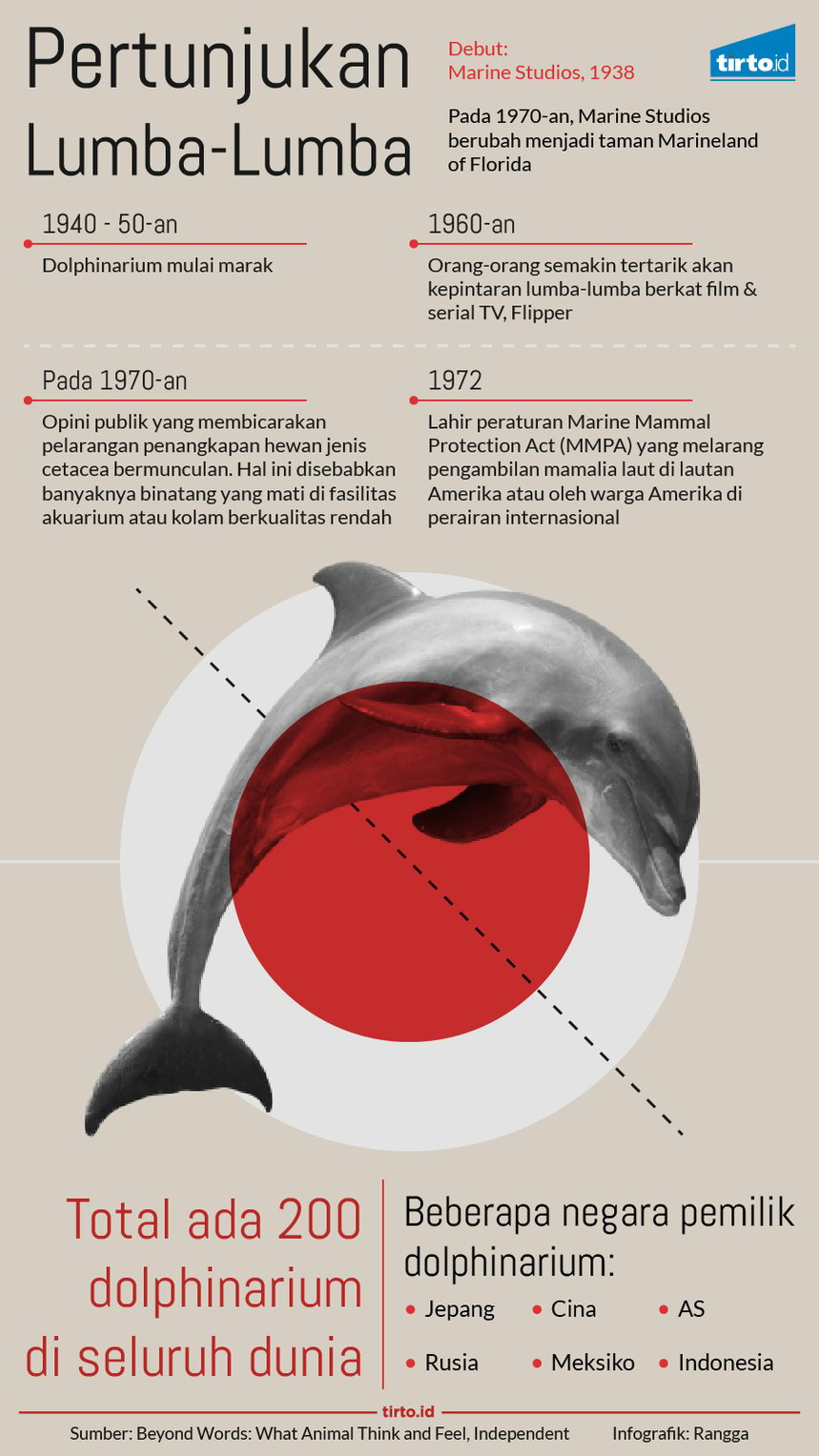

Atraksi lumba-lumba bermula sejak tahun 1860-an ketika mereka mulai dipajang di akuarium di Inggris dan Amerika Serikat. Sebagaimana dicatat oleh Carl Safina dalam Beyond Words: What Animal Think and Feel (2015; 383), pertunjukan lumba-lumba diadakan pertama kali di Marine Studios yang berdiri tahun 1938. Marine Studios awalnya merupakan tempat syuting bawah laut yang kemudian berubah menjadi taman Marineland of Florida pada tahun 1970an.

Awalnya kemampuan sosial, emosional, dan kognitif lumba-lumba tidak disadari para pegawai Marineland, hingga akhirnya pada 1950an seorang karyawan itu menyadari bahwa mamalia air tersebut mampu melempar bulu pelikan ke arahnya. Ia pun mondar-mandir melempar bola dan mainan. Dari sana muncul ide mementaskan “lumba-lumba terlatih” di Marineland. Pentas ini mendapat sambutan publik yang meriah, sampai-sampai dolphinarium (akuarium khusus lumba-lumba) tumbuh di berbagai tempat setelahnya.

Sebagaimana dilansir Independent, orang-orang semakin tertarik akan kepintaran lumba-lumba berkat film Flipper (1963) dan serial televisinya yang tayang sejak 1964 hingga 1967. Publik ingin melihat lumba-lumba berjalan dengan ekornya, lompat keluar dari air sambil melewati lingkaran, dan melakukan atraksi lainnya. Jumlah dolphinarium akhirnya bertambah di seluruh dunia.

Dalam Flipper, lima ekor lumba-lumba bertugas membantu penyelamatan di laut dan memberantas kejahatan. Pelatih Richard O’ Barry ditugaskan melatih kelima lumba-lumba itu, termasuk Suzy yang berperan sebagai Flipper. Suzy dibawa ke set produksi film oleh pelatihnya, Richard O'Barry.

Setelah urusan produksi kelar, Suzy pun pensiun, hidup di Miami Seaquarium serta dirawat oleh O'Barry. Independent melaporkan bahwa kematian Suzy lantas mengubah cara pandang O'Barry terhadap mamalia laut tersebut. Ia yakin Suzy memilih mati dengan cara bunuh diri sebab tidak betah tinggal di akuarium. Tahun 1970, O’Barry mulai mengkampanyekan agar penangkapan lumba-lumba setop dilakukan.

Menurut Susan Jean Armstrong dan Richard George Botzler dalamAnimal Ethics Reader (2017), tindakan O’Barry mengubah opini publik tentang penangkapan hewan jenis cetacea (lumba-lumba, paus, dan pesut). Banyak binatang yang mati di fasilitas akuarium atau kolam berkualitas rendah. Khalayak luas pun mulai membuka diri pada argumen etis dan filosofis soal penangkapan dan pemeliharaan mamalia laut di akuarium atau kolam.

Kampanye anti-penangkapan cetacea ini salah satunya melahirkan peraturan Marine Mammal Protection Act (MMPA) tahun 1972, yang melarang penangkapan mamalia laut di lautan Amerika atau oleh warga Amerika di perairan internasional. Aturan ini cukup signifikan mengurangi jumlah dolphinarium.

Salah satu negara yang terkena imbas MMPA adalah Inggris.

Dalam Whales and Dolphin: Cognition, Culture, Conservation, and Human Perceptions (2011; 63), Philippa Brakes dan Mark Peter Simmonds menuturkan bahwa puncak kepopuleran pertunjukan lumba-lumba di Inggris terjadi pada tahun 1960an dan 1970an. Waktu itu sekitar 300 ekor lumba-lumba dilibatkan dalam 30 pertunjukan. Aksi kampanye publik dan aturan MMPA membuat mamalia laut ini akhirnya tidak lagi dipelihara dan dipertontonkan. Dolphinarium terakhir di Inggris yang terletak di Yorkshire tutup pada 1993.

Saat ini, terdapat 200 dolphinarium di seluruh dunia. Beberapa negara seperti Jepang, Cina, Amerika, Rusia, dan Meksiko bahkan memiliki dolphinarium dalam jumlah banyak. Mengutip laporan Elsa Nature Conservancy and Help Animals, Japan Timesmengatakan bahwa setiap tahunnya 30 juta orang mengunjungi 65 akuarium yang berafiliasi dengan Japanese Association of Zoos and Aquarium (JAZA). Di luar JAZA, masih ada fasilitas lainnya di Jepang yang total berjumlah hampir 100 akuarium.

Pentas Lumba-Lumba di Indonesia

Gelombang penolakan terhadap pertunjukan lumba-lumba pun terjadi di Indonesia. Kampanye Marison Guciano dan anggota Movement to End Animal Circuses and Animal Cruelty in Indonesia adalah contohnya.

Femke Denhaas, pendiri dan koordinator lapangan serta program satwa liar Jakarta Animal Aid Network (JAAN), mengatakan bahwa pentas lumba-lumba dalam segala bentuknya harus dihentikan. “Semua sirkus satwa adalah pembodohan publik dan sesuatu yang mengeksploitasi secara langsung satwa liar. Sirkus satwa sudah menjadi penderitaan, sirkus keliling dengan satwa itu penderitaan yang luar biasa,” ujarnya ketika dihubungi Tirto lewat telepon.

Menurut Denhaas, publik diajak percaya bahwa lumba-lumba merasa senang melakukan atraksi. Padahal mereka beratraksi karena paksaan atau kelaparan. “Satwa dalam sirkus tak punya kehidupan. Mereka dibiarkan lapar agar mau melakukan trik-trik supaya bisa menghibur masyarakat yang bayar untuk menonton,” ujarnya. Denhaas menilai hal ini melanggar asas kesejahteraan hewan.

Ia turut mempersoalkan habitat kolam lumba-lumba yang kecil. “Di laut luas mereka sehari bisa mencapai [jarak] 100 km dengan kecepatan 40km/jam. Kalau mereka dibiarkan hidup di dalam kolam kecil, mereka tidak bisa berenang secara lurus, hanya berputar-putar,” ungkapnya.

Tak hanya itu, klorin dan obat kimia dalam air kolam juga turut membuat lumba-lumba menderita. “Lumba-lumba sama seperti manusia, mamalia. Kalau saya berenang dalam kolam dengan obat, satu jam mata saya merah dan sakit. Lumba-lumba ini dipaksa hidup dalam kolam dengan obat kimia 24 jam,” terangnya. Lumba-lumba juga tidak bisa menggunakan sonar dalam kolam karena pantulannya bisa langsung berbalik ke mereka.

Denhaas berpendapat bahwa edukasi sejati tentang lumba-lumba dimulai dengan mengajarkan publik bahwa mamalia laut ini punya habitat asli di alam. Ia berharap pemerintah mengimplementasikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 guna menghentikan kekejaman pada satwa liar atas nama hiburan.

“Tuntutannya ini satwa terlahir untuk di alam, bukan untuk dijadikan badut untuk menghibur masyarakat,” ujarnya.

Kepada Tirto, PT Pembangunan Jaya Ancol sebagai pemilik dolphinarium di arena Ocean Dream Samudra menjelaskan bahwa kebun binatang dan akuarium memiliki fungsi edukasi untuk masyarakat. “Untuk pendidikan anak usia dini. Untuk mengenalkan ini hewan apa, mereka melihat secara langsung, fungsi dan sifatnya seperti apa, dan bagaimana satwa berinteraksi terhadap anak dan sesama hewan,” ujar Yus Anggoro Saputra, Manajer Konservasi Ancol.

Aspek edukasi ini menurut Roni Rahardjo, Manajer Operasional Ocean Dream Samudra, turut disampaikan oleh pembawa acara ketika pertunjukan lumba-lumba berlangsung di unit Dolphin Adventure.

Roni mengatakan apa yang ditampilkan dalam pertunjukan lumba-lumba itu sebenarnya tingkah laku alami lumba-lumba. “Misalnya melompat karena memang di alamnya pun lumba-lumba melompat. Jadi kami tunjukkan sifat alaminya dia ditambah dengan penjelasan MC sehingga masyarakat tahu kalau mereka melompat itu tujuannya untuk berkomunikasi atau bisa juga melepas bakteri di kulit,” ungkapnya.

Yus mengatakan lumba-lumba Ocean Dream Samudra dirawat sesuai dengan asas kesejahteraan hewan. Ada dua standar yang menjadi acuan, yakni Perdirjen PHKA No. P. 16/IV-SET/2014 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Peragaan Lumba-lumba dan studi tolak ukur ke tempat lain seperti Jepang, Hongkong, dan Taiwan. Ia menjelaskan bahwa makanan yang diberikan pada lumba-lumba adalah ikan segar dengan kualitas mata, insang, daging, kulit, dan rasa yang dikontrol.

“Untuk air kolam kami ambil dari Laut Jakarta lalu dilakukan filtrasi. Tiap hari kami kontrol dari segi salinitas, suhu, klorin, dan pH. Kita perlu klorin untuk disinfektan [dengan] standarnya 1 ppm,” ujar Yus. Petugas kemudian petugas mengecek kadar kimia (amonia dan nitrit) minggu sekali dan mikrobiologi setiap bulannya.

Untuk ukuran kolam, Yus menjelaskan kedalaman minimal satu kali panjang badan lumba-lumba dan jari-jarinya 2,5 kali panjang tubuh mamalia laut tersebut. Hal ini memungkinkan lumba-lumba melompat dan menyelam. “Kami juga buat [kolamnya] melingkar atau oval agar sirkulasi [air] lebih baik dan antisipasi supaya gelombang sonarnya tidak memantul kembali ke hewan,” katanya.

Untuk mendapatkan makanan, lumba-lumba diharuskan menguasai gerakan tertentu. Tapi bukan berarti mereka dibiarkan lapar agar dapat melakukan keahlian tersebut. “Jadi seperti sistem reward. Mau melatih anjing, mau melatih kuda itu sama,” katanya.

Yus mengatakan bahwa pihak Ancol awalnya mendapatkan lumba-lumba dari alam bebas, sebagian besar dari kegiatan penyelamatan dan sisanya lewat penangkapan. Namun Rika Lestari, Corporate Communication Manager Ancol, mengklaim bahwa penangkapan yang dilakukan terencana dan memiliki izin. “Itu sudah 'dilakukan lama sekali. Tapi kan akhirnya kita membudidayakan. Artinya habitat mereka pun tidak punah di Ancol dan hak biologisnya terpenuhi,” pungkasnya.

Penulis: Nindias Nur Khalika

Editor: Windu Jusuf