tirto.id - Di mata anak muda yang sezaman dengannya, Rene Louis Conrad jelas keren. Indo, muda, gondrong, kuliah di ITB pula. Meski sedang tren di kalangan anak muda, rambut gondrong jadi larangan tanpa undang-undang. Di tahun 1970, polisi doyan membawa gunting dan merazia rambut-rambut gondrong. Tak hanya polisi yang sudah dinas di lapangan, taruna Akademi Kepolisian Sukabumi pun ikut serta.

“Tanpa ampun gunting mereka beraksi memotong rambut korban razia walaupun para korban ini memprotes. Selain pelajar dan mahasiswa, ada asisten dosen ITB yang juga jadi korban,” tulis Rum Aly, penulis Menyilang Jalan Kekuasaan Militer Otoriter (2004). “Pihak kepolisian, telah menggeneralisir bahwa mereka yang berambut gondrong dengan sendirinya kriminal.”

Sebagai orang terpelajar yang terbuka pikirannya, kalangan mahasiswa menolak aksi kepolisian tersebut. “Polemik terjadi sejak pertengahan Agustus hingga September 1970. Dalam suatu pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua Umum Sjarif Tando dan Sekertaris Umum Bambang Warih Kusuma, Dewan Mahasiswa ITB (26 September 1970) mengecam pengguntingan rambut itu sebagai: pemerkosaan hak-hak azasi perseorangan,” tulis Rum Aly.

Makin memanasnya polemik tersebut, pejabat polisi dan kampus berinisiatif mengadakan pertandingan persahabatan antara taruna dan mahasiswa. Mahasiswa ITB Teuku Lukman Azis, putra dari Wakapolri Teuku Azis, menjadi salah satu penitia penyelenggara pertandingan persahabatan 6 Oktober 1970 itu. Lokasinya di dalam kampus ITB.

Dari Sukabumi, para taruna itu datang dengan bis-bis mereka. Mahasiswa-mahasiswa ITB dan Universitas Padjadjaran banyak datang menonton. “Mahasiswa Bandung, ITB khususnya, memang dikenal paling ahli dalam bersuporter ria. Ungkapan-ungkapan mereka lucu-lucu, tetapi sekaligus pedas dan mengkili-kili sampai ke ulu hati. Bagi anak Bandung, gaya supportasi seperti itu hanyalah hal yang biasa saja, tapi tidak bagi para taruna yang terbiasa dengan hirarki dan disiplin gaya tentara,” demikian ditulis Rum Aly.

Pertandingan 6 Oktober itu jadi hari suram bagi taruna-taruna itu. Mereka dipecundangi 2:0 di hadapan banyak mahasiswa yang rambut-rambut gondrongnya sering mereka incar. Sudah kalah tanding, suporter lawan bikin panas hati pula.

“Terjadilah bentrokan ketika provost-provost Taruna coba menertibkan penonton dengan sabetan-sabetan koppel rim. Terjadi tawuran. Dalam tawuran itu sudah terdengar berkali-kali suara tembakan. Para taruna rupanya membawa senjata yang digunakan untuk melepaskan tembakan ke atas,” tulis Rum Aly.

Petangnya, taruna-taruna yang kalah perang itu pun pulang. Dari luar kampus, Rene Louis Conrad melintas dengan motor Harley Davidson-nya. Dia tak tahu apa-apa soal pertandingan itu. Begitu juga kawan yang berboncengan dengannya. Harley itu berpapasan dengan bis dan truk para taruna. Ludah pun keluar dari salah satu mulut taruna. Rene bereaksi. Dia bertanya ke para taruna berkali-kali. Tak ada yang menjawab siapa pelakunya.

Rene menantang, “kalau berani turun!”

Tantangan Rene pun diladeni. Para taruna turun dengan gagah perkasa, lalu mengeroyok Rene dan kawannya. Beruntung si kawan lolos, tapi Rene yang paling reaktif jadi santapan petang para taruna. Rupanya pengeroyokan itu disaksikan mahasiswa-mahasiswa dari kejauhan. Ketika hendak mendekat, mereka dihalangi aparat polisi yang berjaga di kampus. Bahkan dua terluka karena dihadiahi popor senapan dan pukulan, hingga harus masuk rumah sakit. Letusan senjata api juga menyalak.

Esoknya, tanggal 7 Oktober 1970, mahasiswa dan pelajar Bandung pun mengecam pembunuhan Rene. Hari itu, polisi dilarang keluar pos atau barak mereka.

Tanggal 9 Oktober 1970, apel suci diadakan kampus ITB untuk melepas jenazah Rene Conrad kepada keluarganya. Rene dimakamkan di Jakarta. Ibu Rene sangat marah kepada Gubernur Akpol Irjen Awaludin Djamin, tapi ia tak punya kekuasaan di hadapan Panglima Kopkamtib Jenderal Soemitro dan Kapolri Jenderal Hoegeng Imam Santoso, yang menurut Rum Aly, cenderung membela para taruna.

Meski begitu, dalam autobiografinya Hoegeng: Polisi Idaman dan Kenyataan (1993), Hoegeng mengaku para taruna memang mengeroyok bahkan melepaskan tembakan. “Kesalahan berat dalam kasus perkelahian itu adalah digunakannya senjata api, tentunya oleh salah seorang taruna... Saya sendiri merasa malu,” aku Hoegeng.

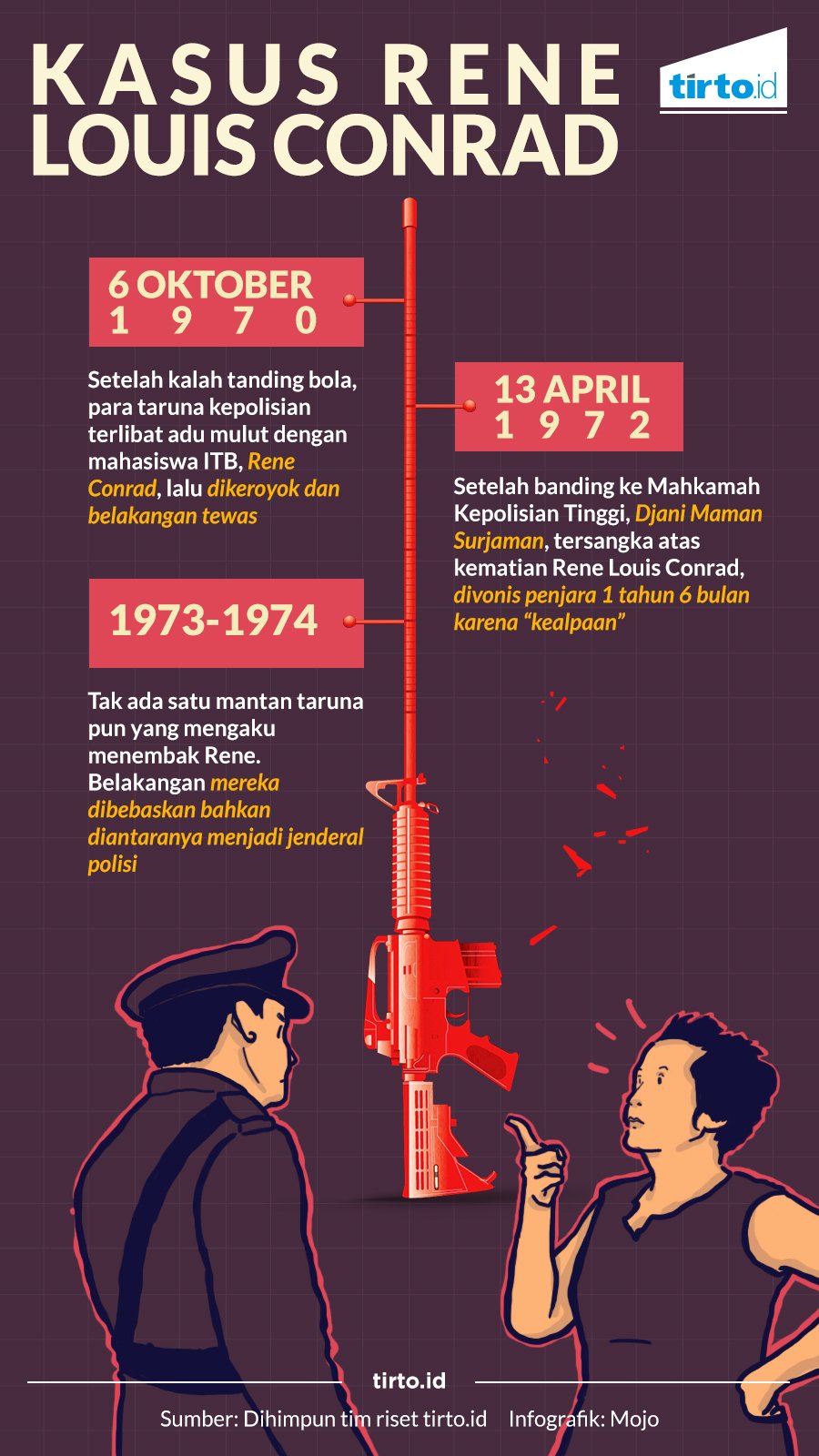

Meski mati akibat ulah para taruna, yang menjadi tersangka malah seorang brigadir polisi bernama Djani Maman Surjaman. Melihat ketidakadilan itu, mahasiswa kasihan pada tersangka. Djani memang mendapat pembelaan dari Adnan Buyung Nasution, tetapi hukuman tetap dijatuhkan padanya. Djani, di tahun 1972, divonis penjara 1 tahun 6 bulan atas “kealpaan” yang menyebabkan kematian Rene Louis Coenraad. Sementara itu, para taruna yang terlibat baru kena sidang pada 1973-1974. Mereka sudah berdinas di kepolisian.

Dari sekian banyak taruna yang lulus di akhir 1970 itu, yang terkait kejadian 6 Oktober di kampus ITB itu hanya 8 orang saja yang kena sidang. Ada Noegroho Djajoesman, Dodo Mikdad, Sianturi Simatupang, Khairul Bahar Muluk, Sugeng Widianto, Ahmad Arony, Riyadi, dan Nugroho Ostenrik. Baik Noegroho Djajoesman dan Noegroho Ostenrik adalah anak pejabat polisi, bahkan ayah mereka tergolong jenderal.

Noegroho Djajusman menjadi Tersangka I. Waktu kejadian, ia merasa Rene adalah orang yang di lapangan bola berkata menantang “siapa jagoan Akabri?” Ketika Rene dikepung dia turun dan mengejar Rene yang sedang lari. Noegroho hendak memukul, tapi menurutnya “tidak kena.”

Tersangka IV, Khaerul Bahar Muluk, yang ketika kejadian berpakaian preman, mengaku sempat mengacungkan revolver colt kaliber 38 yang dibawanya kepada Rene. Namun, menurutnya bukan dia yang menembaknya. Mereka mengaku pistol itu sempat pindah tangan dari Bahar Muluk. Namun, yang jelas, ada satu satu peluru hilang dari pistol itu.

Meski sebetulnya merusak citra polisi di kalangan kaum terpelajar, Hoegeng berkata, “Saya sendiri merasa puas dalam satu hal: bahwa kasus Conrad pada akhirnya tidaklah diputuskan secara tertutup melainkan terbuka menurut hukum. Artinya melalui forum pengadilan.” Namun, Hoegeng tak menyebut anak-anak koleganya yang terlibat.

Setelah kejadian itu, Akademi Kepolisian yang mulai disebut Akabri itu kemudian pindah ke Semarang. Lepas dari kasus Rene, Bahar Muluk kena kasus lagi. Dia menjadi orang yang bertanggungjawab atas kematian tahanan bernama Martawibawa.

Selain Bahar Muluk, ada Dodo Mikdad yang diturunkan pangkatnya karena kasus penganiayaan. Sementara Noegroho Djajoesman yang paling jaya. Bersama kawan-kawannya, dia lolos dari hukuman berat. Noegroho belakangan jadi Kapolda Metro Jaya di tahun 1998. Seangkatan dengan Noegroho adalah mantan Kapolri S. Bimantoro dan Rusdihardjo, juga mantan Kapolda Metro Jaya ketika peristiwa Kudatuli 1996, Hamami Nata.

Penulis: Petrik Matanasi

Editor: Maulida Sri Handayani