tirto.id - Dinding itu semestinya berwarna putih, namun cuaca dan jamur telah mengubahnya jadi abu-abu. Di atasnya terpacak Bintang Daud yang mencong dan kata-kata dalam bahasa Ibrani yang berarti balas dendam. Dinding itu adalah bagian dari rumah keluarga Dawabsheh di desa Duma, Tepi Barat, yang dibakar dua orang Yahudi pada dinihari 31 Juli 2015.

Andai kejadian itu tak ada, kini si bungsu Ali Dawabsheh mungkin sedang sibuk membuat keriangan, dengan ocehan dan tingkahnya, di rumah tersebut. Tetapi Ali terbunuh malam itu, tanpa pernah belajar bicara atau berjalan. Beberapa bulan kemudian, diantar luka bakar yang tak kunjung sembuh, ayah dan ibunya menyusul. Kakaknya, Ahmad—kini berusia 5 tahun—lolos dari maut dengan wajah tinggal separuh.

Tak jauh dari Duma, sekitar sebulan sebelumnya, Empat warga Israel disergap oleh segerombolan anggota Hamas yang bersenjata api. Salah seorang korban, Malakhi Rosenfield, meninggal dunia. Sebagaimana para Dawabsheh, Rosenfield bukan kombatan dan bukan pula pemimpin politik. Hal terburuk yang dia dan kawan-kawannya mungkin lakukan kepada Hamas adalah slam-dunk dan three point shot, dan untuk itu pun mereka mesti kembali ke lapangan basket yang baru saja mereka tinggalkan.

Di antara Israel dan Palestina ada kolam darah dengan kedalaman yang tak terpermanai. Semua orang terancam ditikam dan ditembak dan diledakkan, sebab hampir tak ada batas antara urusan sipil dan militer. Perjanjian-perjanjian gencatan senjata disusun dan dilanggar. Israeli Defense Force (IDF) menyeret bocah-bocah lelaki Palestina keluar rumah dan menyiksa mereka. Kelompok-kelompok milisi Palestina mengirim anak-anak dan remaja (termasuk perempuan dan pengidap cacat mental) berjaket bom ke kota-kota dan pemukiman Israel. Dalam rentang 2000-2014, lebih dari 1600 anak Israel dan Palestina telah jadi pelanduk yang mati di tengah-tengah pertarungan gajah.

Konflik di wilayah yang berbatasan dengan Mesir, Yordania, dan Lebanon itu sepatutnya tidak dipahami secara hitam-putih: Baik melawan buruk atau sejenisnya. Zionisme, yang kerap dipandang sebagai setan besar atau golem ciptaan Yahudi untuk membikin sukar kehidupan di planet ini, sebetulnya gerakan nasional belaka: Sekelompok manusia, sebuah bangsa, menginginkan dan mengupayakan kedaulatan di tanah air mereka sendiri.

Bangsa Yahudi punya klaim, baik historis maupun mitik-relijius, atas wilayah Kanaan atau Jund Filastin. Demikian pula orang-orang Palestina. Menyatakan bahwa salah satu pihak lebih berhak ketimbang yang lain sebab lebih dulu berdiam di tempat itu adalah kekonyolan, seperti dua orang tua yang beradu uzur atau anak-anak kampung yang berbantah-bantahan tentang hak menggunakan tanah lapang. Ujung-ujungnya, pihak yang kalah akan menjerit sambil menahan tangis: "Lebih dulu Allah" atau "Ini lapangan Allah."

Zionisme modern muncul dan berkembang dengan cepat pada akhir abad ke-19, dipengaruhi kekerasan terhadap orang Yahudi di Eropa Timur dan pandangan anti-Semit di Eropa Barat. Seorang jurnalis Austria, Theodor Herzl, menyusun pemikiran kebangsaan dalam sebuah gerakan politik, memperjuangkan dukungan internasional untuk sebuah “negara Yahudi”, serta menyemangati kaumnya untuk melakukan imigrasi.

November 1917, Sekretaris Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour menyatakan dukungan pemerintahnya terhadap pembentukan negara Yahudi di Palestina, yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman (lawan mereka dalam Perang Dunia I). Liga Bangsa-bangsa memberikan mandat kepada Inggris selaku pemenang untuk menentukan kekuasaan di wilayah Transjordan (Yordania saat ini) dan Palestina (Israel saat ini plus Tepi Barat dan Jalur Gaza) pada 1920.

Bertahun-tahun kemudian, Inggris mengembalikan kekuasaannya atas Palestina kepada Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Lewat United Nations Special Committee on Palestine (UNSCOP), PBB merekomendasikan pembentukan dua negara baru, satu Yahudi dan satu Arab, dengan Yerusalem sebagai kota bersama. Menurut rencana PBB, kedua negara itu akan mendapat luas wilayah dan sumber daya alam yang setara, bekerjasama menangani urusan-urusan ekonomi besar, serta berbagi mata uang dan akses.

Para pemimpin Zionis menerima usulan PBB, namun negara-negara Arab di sekitar kawasan itu menolaknya mutlak-mutlakan. Demi kepentingan ekonomi dan geopolitik, tentu saja. November 1947, rencana partisi itu disepakati dalam General Assembly PBB, dengan 33 dukungan, 13 penolakan, dan 10 absen. Hasil itu dikenal sebagai Resolusi PBB 181.

Seturut keputusan warga dunia, pada 14 Mei 1948 David Ben-Gurion mewakili bangsanya menyatakan kelahiran negara Israel: “...Israel akan mengupayakan pembangunan negara demi keuntungan segenap penguninya; akan dijalankan berdasar prinsip-prinsip kebebasan, keadilan, dan perdamaian yang diajarkan oleh Nabi-Nabi Ibrani; akan menjunjung sepenuhnya kesetaraan sosial dan politik warga negara, tanpa pembedaan ras, iman, maupun jenis kelamin; akan menjamin kebebasan nurani, peribadatan, pendidikan, serta kebudayaan; akan melindungi kesucian rumah-rumah ibadah dan tempat-tempat suci milik semua agama; dan akan mengabdikan diri kepada asas-asas dalam Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa. Kami menawarkan perdamaian dan persatuan kepada seluruh negara tetangga dan warganya, serta mengundang mereka untuk bekerjasama dengan negara Yahudi yang merdeka demi kebaikan bersama.”

Lewat sehari, pasukan Mesir, Saudi Arabia, Suriah, Yordania, Irak, dan Lebanon menyerbu Israel. Mereka seperti tetangga senewen yang diundang makan tetapi malah datang untuk melempari tuan rumah dengan tai. Pasukan gabungan itu jauh lebih besar dan didukung perlengkapan yang lebih baik, namun kerap berkelahi sesama mereka sendiri, berebut wilayah taklukan dan sebagainya. Pertempuran selesai dalam tujuh bulan, dengan 2.500 mil persegi wilayah tambahan untuk Israel.

Yordania menduduki sektor timur Yerusalem dan Tepi Barat, sedangkan Mesir bercokol di Jalur Gaza. Alih-alih mengakui kemerdekaan sang lawan dan mengupayakan perdamaian dan membiarkan orang-orang Palestina memutuskan untuk diri mereka sendiri, negara-negara kalah itu mengambil jalan pecundang murni dengan mempertahankan permusuhan serta boikot terhadap Israel.

Pada 1964, pemimpin 13 negara Arab berkumpul di Kairo dan ikut merumuskan “Kemerdekaan Palestina”. Palestine Liberation Organization (PLO), selaku lembaga perwakilan orang-orang Palestina dan aspirasi nasionalistik mereka, dibentuk dalam acara tersebut. Konstitusi PLO adalah Piagam Nasional yang di dalamnya terdapat 33 artikel tentang penghancuran negara Israel.

Tiga tahun setelah pertemuan itu, pengeroyokan terhadap Israel kembali terjadi. Setelah bertempur selama enam hari, pihak perundung kalah dan terusir: Mesir dari Semenanjung Sinai dan Jalur Gaza, Yordania dari Tepi Barat dan Yerusalem Timur, serta Suriah dari Golan. Dewan Keamanan PBB kemudian mengeluarkan resolusi 242, yakni tuntutan kepada Israel agar meninggalkan wilayah-wilayah yang baru mereka duduki, dan kepada negara-negara Arab untuk mengakui kedaulatan Israel serta berhenti mengancam keselamatan warga negaranya. Resolusi itu diperlakukan seperti kentut pejabat: Semua orang mencium baunya, tapi berpura-pura tidak tahu.

Ketika orang-orang Yahudi merayakan hari raya Yom Kippur tahun 1973, pasukan Mesir dan Suriah bertamu lagi. Kali ini mereka didukung oleh Uni Soviet. Israel terkejut dan babak bundas. Amerika Serikat turut campur. Saudi Arabia membalas dengan embargo minyak terhadap Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Meski akhirnya menang, Israel mundur dari seluruh wilayah yang mereka dapatkan dalam perang itu dan sebagian yang mereka dapatkan pada 1967.

Pertempuran terus digelar dan digulung setelah itu, baik antara Israel dan milisi-milisi Palestina maupun yang secara langsung melibatkan negara-negara lain. Demikian pula tukar-menukar teror. Orang-orang baik dari kedua belah pihak tentu terus-menerus mengupayakan perdamaian, namun sebagaimana kita ketahui, hasil terbaiknya ialah jeda-jeda singkat, masa damai sebagai gelembung tipis yang bisa pecah kapan dan karena apa saja.

Konflik yang rumit dan punya sejarah panjang itu muskil diringkus menjadi sekadar “salah Israel”, “Palestina bloon”, atau semacamnya. Terutama bila individu-individu yang terjebak di dalamnya ikut dipertimbangkan. “Orang-orang kerap membicarakan politik secara tradisional,” ujar Etgar Keret, seorang pengarang asal Israel. “Seakan-akan ia adalah hal yang asing dan berada di luar kehidupan sehari-hari. Tapi sebenarnya politik adalah perkara tentang emosi-emosi manusia, tentang ketakutan-ketakutan kita, tentang cinta.”

Keret berkunjung ke Indonesia pada 2010 untuk menghadiri Ubud Writers and Readers Festival di Bali. Di setiap negara, lebih-lebih Indonesia yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, menurut Keret, orang-orang cenderung mempunyai gagasan abstrak tentang Israel. “Kehadiranku mungkin agak mengecewakan, atau sebaliknya, malah membuktikan anggapan-anggapan orang tentang negaraku. Setelah ini mereka mungkin akan menganggap semua orang di Israel berbadan pendek, aneh, dan bergigi renggang [seperti Keret]. Aku datang untuk memanusiakan sebuah gagasan abstrak,” ujarnya dalam sebuah wawancara.

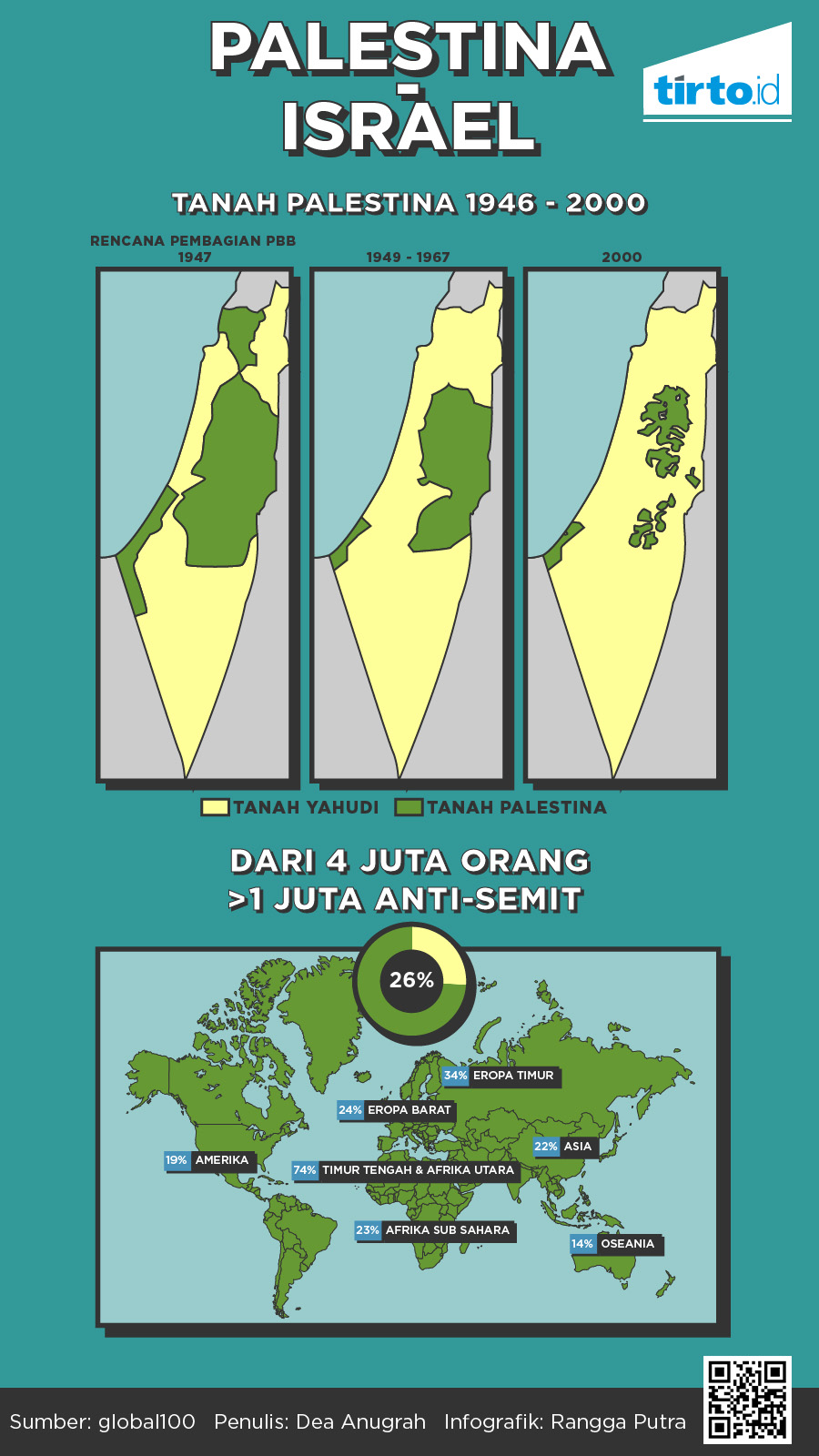

Gagasan abstrak terhadap suatu kelompok, kita tahu, rentan jadi stereotipe yang menghakimi. Menurut data Anti-Defamation League (ADL), 26 persen orang dewasa dari 102 negara di seluruh dunia memiliki pemahaman yang keliru tentang Yahudi dan Israel, termasuk 48 persen dari 156,4 juta orang dewasa di Indonesia. Mereka antara lain beranggapan bahwa orang-orang Yahudi hanya memedulikan kaum sendiri dan Israel telah membikin kacau seluruh dunia dengan perang dan lobi dan tipu-tipu, serupa Orc dalam Worldof Warcraft, tetapi sedikit lebih pintar.

Keret mengatakan: “Sebagaimana negara-negara lain, Israel adalah masyarakat yang penuh ambiguitas dan kontradiksi. Sama saja dengan, katakanlah, waktu Bom Bali terjadi—orang-orang Barat mengira bahwa Indonesia adalah sarang fundamentalis edan, tetapi ketika mereka kemari, mereka berjumpa manusia-manusia yang cara berpikirnya berlain-lainan … Kenyataannya, di Israel ada orang-orang relijius dan sekuler, serta ada pula kaum liberal, kaum kanan, dan kaum kiri.”

Dalam esai yang berjudul “Inventing the Enemy”, Umberto Eco menyatakan bahwa semua bangsa di dunia ini menciptakan musuh untuk menentukan identitas sekaligus menguji sistem nilai masing-masing. Upaya melawan musuh, pada dasarnya, adalah upaya sebuah bangsa membuktikan kehebatannya kepada dirinya sendiri. Salah satu "bahan utama" musuh itu ialah stereotipe.

Menurut American Encyclopedia edisi pertama yang terbit pada 1798, “Negro” adalah orang-orang yang tidak mengerti belas kasih dan merupakan contoh manusia yang rusak karena tidak dibina; berhidung gepeng dan mendongak, berbibir tebal, berkuping kecil, dan secara keseluruhan bentuknya berantakan dan jelek; ras yang tidak bahagia dan terkenal dengan kemalasan, tipu-daya, balas dendam, kekejian, pencurian, kebohongan, mulut kotor, kejorokan, serta ketidaksabaran. Pemberi stereotipe itu, orang-orang kulit putih, tentu meyakini bahwa diri mereka berada di tepi yang sama sekali berlawanan.

Orang-orang Nasrani, sejak awal kemunculan agama mereka, telah menggambarkan orang Yahudi dengan keterangan yang sama dengan Antikristus alias Dajjal: “Kepalanya seperti api yang berkobar, mata kanannya merah, mata kirinya hijau seperti kucing, kelopak matanya putih, bibir bawahnya bengkak, paha kanannya lemah, kedua kakinya berukuran besar, dan jempolnya gepeng dan panjang” (Syriac Testament of Our Lord Jesus Christ, abad ke-5). Atau, sebagaimana ditulis Adso of Montier-en-Der dalam Letter on the Origin and Time of the Antichrist pada abad ke-10: “Dajjal akan terlahir sebagai orang Yahudi … Iblis akan memasuki saluran peranakan ibunya dan tumbuh bersama dia di dalam rahim. Kekuatan Iblis akan senantiasa bersamanya.”

Bagi Baptiste-Henri Gregoire (1788), orang Yahudi bermulut bau dan rentan terkena penyakit lepra. Richard Wagner (1850), komposer besar Jerman, melengkapi dengan keterangan tentang suara dan cara Yahudi berbicara: “Sukar sekali membayangkan peran di panggung untuk orang-orang Yahudi, baik sebagai pahlawan maupun kekasih, tanpa kita merasa ada yang tidak beres dan menggelikan dalam pertunjukan tersebut … Yang membikin kita jengah terutama adalah nada bicara mereka … Telinga kita tersinggung … Si Yahudi menggunakan kata-kata dan menyusun frase dengan cara yang bertentangan dengan semangat bahasa nasional kita.”

Eco percaya bahwa moralitas menang atas stereotipe bukan ketika orang berpura-pura tidak memiliki musuh. “Melainkan tatkala kita memahami dan menempatkan diri dalam keadaan mereka,” tulisnya. Memahami dan membayangkan diri berada di seberang itu pulalah yang dilakukan Etgar Keret lewat tulisan-tulisannya yang banyak mengambil topik tentang identitas kebangsaan serta kehidupan sehari-hari di Israel/Palestina. Alih-alih menjadi agresif atau minta dikasihani, ia menghadapi perkara pelik itu dengan humor. “Humor kerap jadi senjata pihak yang lemah,” ujarnya. “Bila kita tidak sanggup mengubah sesuatu, atau kita takut padanya, kita menjadikannya lucu ... Lelucon adalah wujud kedekatan. Lelucon membuat orang semakin dekat, bukan menjauhkan.”

Penulis: Dea Anugrah

Editor: Nurul Qomariyah Pramisti