tirto.id - Salah satu hal yang dikenal dari K.H. Muchith Muzadi adalah sikapnya yang selalu berusaha untuk tepat waktu. Tak terkecuali ketika menghadiri acara-acara Nahdlatul Ulama yang sudah biasa dimaklumi jika berjalan terlambat.

Hal inilah yang kemudian membuat panitia dari kalangan Nahdliyin selalu membuat undangan dengan keterangan waktu yang lebih cepat dari seharusnya. Bisa satu jam atau setengah jam lebih cepat. Misalnya, acara sebenarnya diagendakan pukul 19.00, maka dalam undangan akan ditulis pukul 18.00 atau 18.30. Hal ini dilakukan karena pengundang sudah tahu kebiasaan kebanyakan kiai yang sering terlambat menghadiri acara karena agendanya yang penuh.

Namun kakak kandung K.H. Hasyim Muzadi ini datang ke acara pengajian lebih cepat dari seharusnya karena sudah jadi kebiasaan. Bukan lebih cepat juga sebenarnya, sebab Kiai Muchith datang sesuai dengan keterangan waktu yang tertulis di undangan.

Suatu ketika, seperti ditulis M. Solahuddin dalam Tawa Pesantren (2016: 127-128) dan diceritakan ulang juga oleh Yahya Cholil Staquf, Kiai Muchith tiba di tempat acarayang ternyata masih sepi. Belum ada jamaah yang hadir.

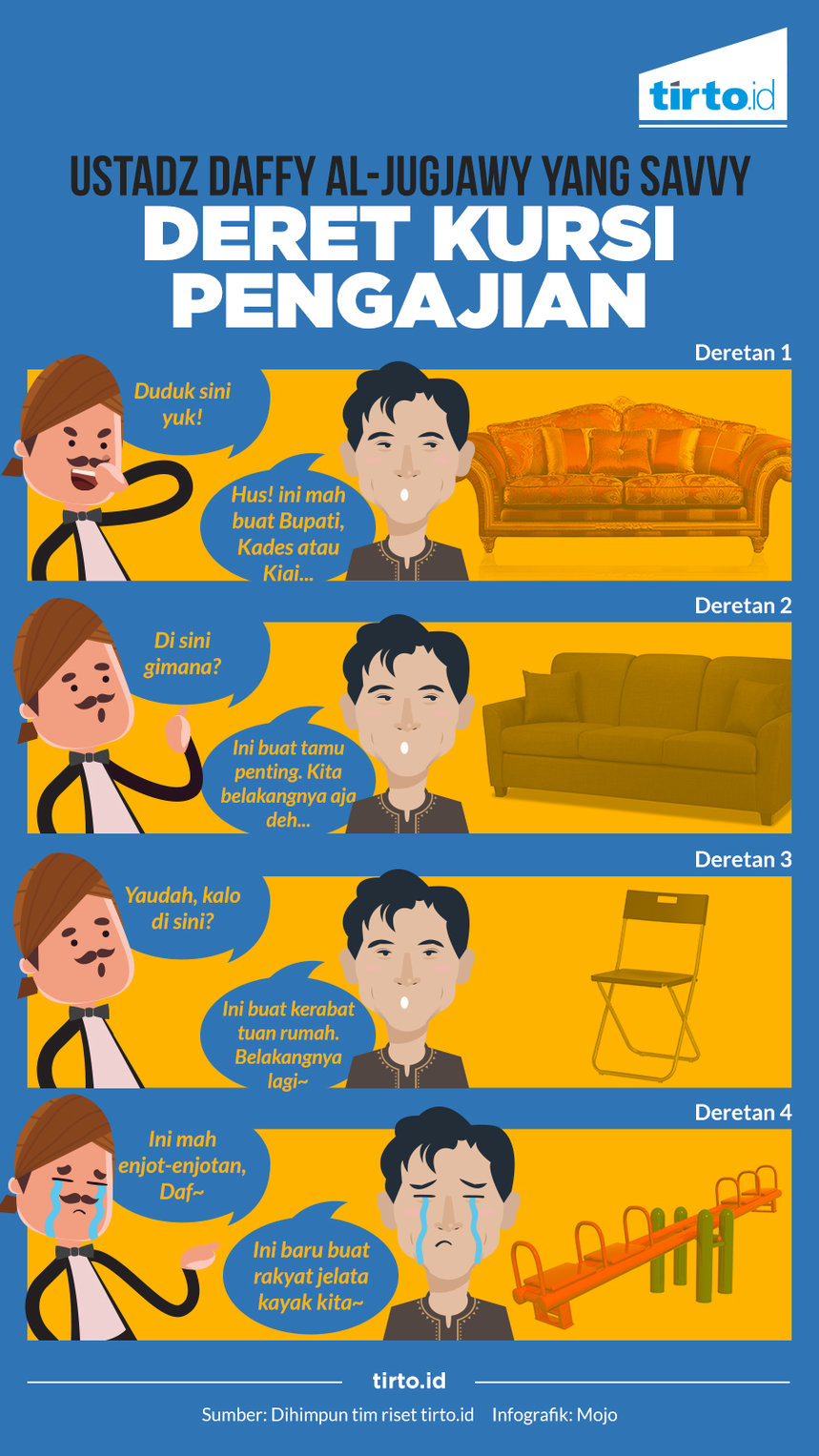

Sudah jadi tradisi dalam acara-acara pengajian, bahwa deretan kursi adalah penanda jabatan siapa tamu yang hadir. Di barisan pertama, tepat di hadapan panggung, kursi biasanya adalah sofa empuk dengan ornamen mewah. Tak jarang, untuk acara pengajian besar, panitia sampai menyewa sofa-sofa khusus semacam ini. Di barisan inilah biasanya diduduki pejabat-pejabat daerah. Bupati, Kepala Camat, sampai Kepala Desa, termasuk dengan para kiai atau pengisi acara.

Di barisan kedua, deretan kursi akan diisi oleh kerabat dari tamu-tamu istimewa tersebut. Kursinya masih nyaman, kadang masih kebagian sofa juga (sisa sofa dari deretan paling depan), meski tentu akan lebih banyak kursi lipat yang masih cukup nyaman untuk diduduki.

Baru kemudian di barisan-barisan belakangnya akan ditemui kursi besi yang biasanya disewa oleh panitia dalam jumlah ratusan atau ribuan. Tidak cukup nyaman dipakai duduk, besinya sudah banyak yang berkarat. Bahkan jika sedang sial akan mendapatkan kursi yang bisa jadi wahana bermain untuk jungkat-jungkit karena kaki-kaki kursinya tidak rata atau sudah tidak sempurna.

Karena masih banyak kursi yang kosong, Kiai Muchith dengan inisiatif sendiri langsung duduk, meski bukan duduk di barisan paling depan. Panitia acara masih sibuk mengatur kelengkapan acara sehingga tidak menyadari kalau Kiai Muchith datang.

Melihat ada orang tua yang duduk sendirian di tengah-tengah barisan kursi, seorang panitia mendekat.

“Maaf, Pak, Bapak dari mana ya ini?” kata panitia ini.

“Dari Jember,” kata Kiai Muchith menjawab polos karena memang ia tinggal di Jember.

“Wah, jauh sekali,” komentar panitia ini basa-basi.

“Anu, Pak, maaf, deret kursi ini untuk undangan khusus. Silakan pindah agak ke belakang, ya?” kata panitia ini meminta Kiai Muchith berdiri dan mengantarkan ke deretan kursi paling belakang.

Kiai Muchith pun menurut saja. Saat duduk, beberapa orang sudah mulai berdatangan untuk mendengarkan pengajian. Ada alasan sendiri kenapa Kiai Muchith diminta pindah.

Sebagai sosok yang pernah menjabat di Kepengurusan PBNU selama puluhan tahun, penampilan Kiai Muchith memang seperti orang kampung seperti biasanya. Memakai batik, peci hitam, dan hanya memakai sarung. Hal ini jelas saja tidak meyakinkan bagi sosok yang diakui sebagai kiai dengan pemahaman ilmu agama yang mumpuni bahkan menjadi salah satu pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bahkan terlibat dalam Partai NU pada zaman dulu.

Apalagi di daerah “Tapal Kuda” di Jawa Timur, baik itu Pasuruan, Jember, Probolinggo, Lumajang, dan sekitarnya, para kiai biasanya mengenakan surban dan memakai jubah. Sedangkan Kiai Muchith hanya mengenakan batik dan peci hitam -- gambaran seorang pejabat desa atau orang kampung biasa.

Hal inilah yang kemudian diceritakan oleh Kiai Muchith ke Kiai Mustofa Bisri (Gus Mus) saat keduanya bertemu di Surabaya.

“Mau kemana? Ada acara apa?” kata Kiai Muchith kepada Gus Mus.

“Mau pengajian,” kata Gus Mus.

“Sudah bawa jas sama surban?” tanya Kiai Muchith.

Gus Mus bingung dengan pertanyaan Kiai Muchith. “Memangnya kenapa?” tanya Gus Mus.

“Di daerah sini, kalau enggak pakai jas, sorban, atau jubah enggak bakalan laku,” kata Kiai Muchith terkekeh.

Hal itulah yang kemudian membuat Kiai Muchith menceritakan pengalamannya kepada Gus Mus saat diminta panitia pengajian duduk di barisan belakang, bersama dengan jamaah yang lain, pada suatu pengajian.

Seiring berjalannya waktu, bahkan tamu-tamu penting juga sudah datang dan duduk di barisan depan. Sudah jadi kebiasaan di acara pengajian, tamu penting tidak mungkin akan langsung didudukkan di kursi acara, melainkan dijamu terlebih dahulu di kediaman tuan rumah. Baru setelah makan-makan dan mengobrol dengan tuan rumah, tamu-tamu khusus ini akan diantarkan ke kursinya masing-masing.

Jarum jam terus berjalan, menit demi menit berlalu, kursi mulai dipenuhi tamu. Namun panitia dan tuan rumah belum melihat kedatangan Kiai Muchith yang sebenarnya sudah terselip di antara para jamaah di barisan belakang. Keluarga tuan rumah terlihat kebingungan. Wajah cemas juga melanda panitia acara. Semua mondar-mandir dengan wajah panik. Para tamu dan jamaah pun bingung.

“Ada apa, Pak?” tanya Kiai Muchith kepada salah satu orang di sebelahnya.

“Ndak tahu itu, kayaknya yang ngisi acaranya belum datang,” kata orang ini.

“Oh,” jawab Kiai Muchith, “Telat datang mungkin,” kata Kiai Muchith duduk dengan tenang kembali, menduga bahwa memang ada satu tamu undangan penting lain yang belum hadir.

Dalam kepanikan itu, mendadak tuan rumah melihat Kiai Muchith. “Astaghfirullah, Pak Kiai,” ujar tuan rumah malu setengah mati, sambil mendekat dan mencium tangan Kiai Muchith. “Sudah ditunggu-tunggu dari tadi Kiai,” ujar tuan rumah.

Tentu saja kehebohan terjadi di kursi deretan belakang. Para jamaah di belakang ini terkejut bahwa orang yang ada di samping mereka ternyata Kiai Muchith yang terkenal dan merupakan pengisi acara utama malam ini.

“Lho? Saya pikir kalian nungguin siapa. Saya dari tadi di belakang sini,” kata Kiai Muchith enteng.

Setiap hari sepanjang Ramadan, redaksi menurunkan naskah yang berisi kisah, dongeng, cerita, atau anekdot yang, sebagian beredar dari mulut ke mulut dan sebagiannya lagi termuat dalam buku/kitab-kitab, dituturkan ulang oleh Syafawi Ahmad Qadzafi. Melalui naskah-naskah seperti ini, Tirto hendak mengetengahkan kebudayaan Islam (di) Indonesia sebagai khasanah yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Naskah-naskah ini akan tayang di bawah nama rubrik "Daffy al-Jugjawy", julukan yang kami sematkan kepada penulisnya.

Penulis: Ahmad Khadafi

Editor: Zen RS