tirto.id - “Sebagai generasi pelanjut sejarah, taklah ada jalan lain dalam pembinaan masyarakat Islamiah di bawah naungan tasamuh antar mazhab, kecuali belajar dan tekun.”

Itulah penggalan kalimat yang ditulis Khairiyah Hasyim dalam artikel berjudul "Pokok-Pokok Ceramah Pengertian Antar Mazahib dan Toleransinya". Artikel tersebut diterbitkan oleh majalah Gema Islam pada Agustus 1962.

Menemukan artikel itu sama mengejutkannya dengan menemukan huruf "N" di bungkus Yosan, permen karet anak-anak yang populer di era 1990-an. Karena sejarang itulah ulama perempuan menulis untuk publik hingga pertengahan abad ke-20 di Indonesia. Topik tulisannya pun spesial dan berbeda dari tipikal tulisan perempuan di majalah-majalah Islam pada awal abad ke-20. Biasanya tulisan itu melulu soal kodrat perempuan dan peranan sebagai ibu dan pendidik anak dalam keluarga.

Khairiyah keluar dari kebiasaan itu. Ia menulis pentingnya sikap tasamuh atau toleransi dalam menganut dan mempraktikkan interpretasi ajaran Islam. Artikel di Gema Islam tersebut seakan-akan menjadi peninggalan yang siap bicara tentang kualitas keulamaan Khairiyah.

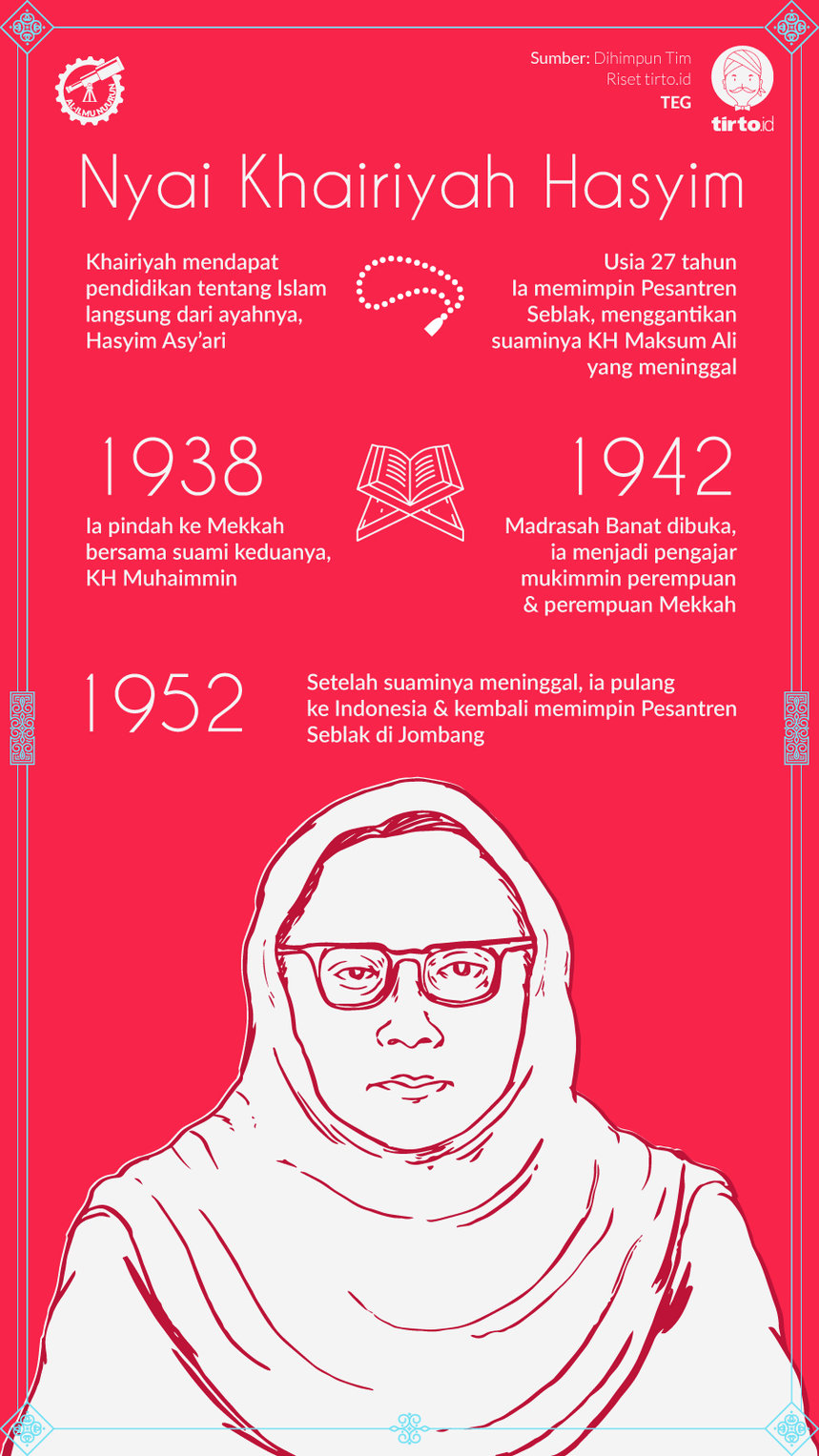

Khairiyah lahir di Jombang pada 1906 dan merupakan anak kedua dari K.H. Hasyim Asy’ari dan Nyai Nafiqah. Khairiyah mendapat pendidikan tentang Islam langsung dari ayahandanya.

Pada usia 27 ia sudah memimpin Pesantren Seblak, menggantikan suaminya, K.H. Maksum Ali, yang telah meninggal. Ini merupakan kali pertama seorang perempuan menjadi pemimpin pesantren yang memiliki murid laki-laki. Penguasaan Khairiyah akan kitab klasik amat dihormati. K.H Yusuf Hasyim, adiknya, bahkan memberi gelar "kiai putri" pada Khairiyah.

Meski sumbangsih Khairiyah dalam dakwah Islam dan dunia pendidikan amat besar, kisah hidupnya tak begitu populer di luar kalangan nahdliyin. Padahal jalan hidupnya boleh dibilang unik. Khairiyah adalah salah satu dari sedikit sekali tokoh perempuan yang punya pengalaman kosmopolitan yang biasanya merupakan privilese laki-laki: tinggal di luar negeri untuk belajar dan mengajar. Tidak tanggung-tanggung, ia pernah tinggal selama 19 tahun di Makkah dan menjadi salah satu pelopor pendidikan untuk perempuan di Saudi Arabia.

Tak banyak pula yang mengetahui bahwa Khairiyah merupakan Ibu Kartini-nya perempuan di Makkah. Hingga artikel ini diterbitkan, kisah kosmopolitanisme Khairiyah belum ditulis secara rinci dalam publikasi manapun. Eka Srimulyani dalam Women from Educational Islamic Institutions in Indonesia (2012) menyinggung tentang Khairiyah yang pernah bermukim di Makkah, namun tidak mengelaborasi topik ini. Kendala utamanya adalah sulit menemukan sumber tertulis untuk menelusuri kisah hidup Khairiyah di tanah suci.

Karena keterbatasan itu, sebagian besar informasi tentang kehidupan mukim Khairiyah saya peroleh dari wawancara dengan banyak orang di Arab Saudi dan Indonesia.

Sekolah bagi Perempuan di Makkah

Setelah 5 tahun memimpin Pesantren Seblak, Khairiyah pindah ke Makkah bersama suami keduanya, K.H. Muhaimmin, pada 1938. Muhaimmin adalah salah satu ulama Jawi yang turut mendirikan dan mengajar di Madrasah Darul Ulum. Madrasah ini dibuka untuk mengakomodasi orang Jawi yang bermukim atau mondok di Makkah.

Praktik mondok di Makkah lazim dilakukan jamaah haji dari Nusantara di masa lalu, ketika berhaji masih dilakukan dengan naik kapal melintasi Samudra Hindia. Praktik ini kian marak di akhir abad ke-19, seiring dengan makin bertambahnya jumlah jamaah haji dari Hindia Belanda. Perjalanan yang jauh dan memakan waktu menjadi alasan untuk tidak buru-buru pulang seusai musim haji. Kesempatan yang bagi banyak orang merupakan sekali seumur hidup ini dimanfaatkan untuk menuntut ilmu agama.

Selain mondok sementara untuk sekadar belajar mengaji, banyak juga yang memilih tinggal lebih lama untuk belajar dan menjadi mukimmin selama bertahun-tahun. Opsi belajar di Makkah beragam, mulai dari ikut khuttab di sekitar Masjidil Haram sampai dengan ikut sekolah seperti di Madrasah Darul Ulum atau Madrasah Saulatiyah.

Pada 1942 Madrasah Darul Ulum membuka kelas untuk perempuan yang kemudian diberi nama Madrasah Banat, atau sekolah untuk perempuan. Menurut anak angkat Khairiyah, Muhsin Zuhdi, yang saya wawancarai pada Oktober 2017, alasan dibukanya madrasah untuk perempuan ini bukan hanya karena makin banyaknya perempuan yang pergi berhaji dari Hindia Belanda hingga menambah jumlah mukimmin perempuan di Makkah, tapi juga lantaran keadaan perempuan di kota itu yang sedemikian kritis.

Khairiyah ikut menginisiasi Madrasah Banat karena merasa prihatin dengan tidak adanya fasilitas pendidikan untuk perempuan di Makkah. Jangankan baca tulis, berhitung sederhana pun mereka kesulitan.

Makkah memang bukan kota tujuan belajar utama di masa itu, reputasinya jauh tertinggal dari Kairo atau Beirut yang punya universitas. Laporan pegawai kolonial Belanda di Konsulat Jeddah tidak segan menyebut bahwa kualitas pendidikan di Makkah buruk dan tidak memiliki standar yang jelas, tapi populer di kalangan jamaah haji. Para haji rajin bertandang ke ceramah di Masjidil Haram yang juga terbuka untuk perempuan. Menurut C. Snouck Hurgronje dalam Mecca in the latter Part of the 19th Century, meski ceramah dibuka untuk perempuan, hanya jamaah haji dan mukimmin perempuan yang datang, bukan perempuan Makkah.

Karena itu, ketika Madrasah Banat akhirnya dibuka, Khairiyah tidak hanya mengajar mukimmin perempuan, tapi juga perempuan Makkah. Kebanyakan dari mereka adalah anak dari keluarga elite yang berpendapat perempuan boleh mengenyam pendidikan. Maklum saja, ketika itu pandangan perempuan belajar masih dianggap tabu dan nyeleneh.

Pandangan umum di Saudi Arabia mengharuskan perempuan tinggal di rumah, bukan pergi ke sekolah. Ketika Ratu Iffat, istri Raja Faisal, membuka sekolah Dar al Hanan di Jeddah pada 1956, hanya anak dari keluarga elite yang mendaftar. Itu pun karena jaringan kenalan yang dimiliki Iffat di Jeddah. Pembukaan Dar al Hanan disambut protes besar-besaran dari kalangan konservatif yang takut jika nantinya kaum perempuan tidak lagi mau menunaikan "tugas utama" mereka: menikah dan beranak pinak.

Saudi Arabia baru mulai meregulasi sekolah perempuan setelah dibentuk Al riyasat alimat lita’lim al banat atau General Presidency of Girls’ Education pada 1960. Madrasah Banat kemungkinan besar adalah sekolah perempuan pertama di Saudi Arabia—18 tahun sebelum kementerian pendidikan untuk perempuan didirikan.

Pulang ke Jombang Setelah Madrasah Bangkrut

Sayangnya, tidak ada dokumentasi yang bisa dirujuk untuk menggambarkan situasi belajar di Madrasah Banat. Mengenai lokasi gedung pun terdapat dua versi. Ada yang menyebut di Suq al lail (sebelah timur Haram), ada pula yang menyebut di Misfalah (sebelah selatan Haram). Selain Khairiyah, ada beberapa guru perempuan lain di Madrasah Banat. Khairiyah mengajar di madrasah bersama seorang guru perempuan lain bernama Jee Abdallah Falimban, istri dari Syekh Muhammad Hussain al Falimban, yang juga merupakan guru di Madrasah Darul Ulum.

Syekh Hussain kemudian mendirikan sekolah lain bersama istrinya untuk perempuan di Makkah bernama Madrasah al Fatah al Ahliyah pada 1947. Menurut Hussam Falimban, anak Hussain al Falimban, yang saya wawancarai di Makkah pada Kamis (23/5/2019), Madrasah al Fatah al Ahliyah juga merupakan pelopor pendidikan perempuan di Makkah yang diinisiasi komunitas Jawi. Sekolah ini lebih sukses mempertahankan eksistensinya sebelum diambil alih pemerintah Saudi Arabia pada 2002.

Tidak diketahui secara pasti kapan Madrasah Banat tutup. Tapi diperkirakan sekitar 1957-1958, setelah Khairiyah kembali ke Indonesia. Syekh Shaddiq dan Zahara Falimban menuturkan kepada saya pada Desember 2017 di Makkah bahwa sekolah tersebut tutup karena tidak cukupnya biaya operasional. Kendala finansial rupanya marak terjadi di sekolah-sekolah swasta Makkah yang banyak didirikan komunitas imigran.

Setelah sang suami meninggal dan panggilan untuk kembali ke Indonesia datang, pada 1952 Khairiyah pulang meninggalkan tanah suci. Selepas hampir dua dekade berdakwah dan memperjuangkan pendidikan bagi perempuan di Makkah, Khairiyah kembali untuk memimpin Pesantren Seblak di Jombang.

Gaya memimpin dan inovasi Khairiyah di Pesantren Seblak tentunya tidak lepas dari pengalamannya yang kaya selama bermukim di kota kelahiran Nabi Muhammad.

==========

Sepanjang Ramadan hingga lebaran, kami menyuguhkan artikel-artikel yang mengetengahkan pemikiran para cendekiawan Muslim Indonesia di paruh pertama abad ke-20. Kami percaya bahwa pemikiran mereka telah berjasa membentuk gagasan tentang Indonesia dan berkontribusi penting bagi peradaban Islam. Artikel-artikel tersebut ditayangkan dalam rubrik "Al-Ilmu Nuurun" atau "ilmu adalah cahaya".

Tika Ramadhini adalah peneliti pada Leibniz-Zentrum Moderner Orient, Berlin dan kandidat doktor sejarah di Humboldt Universität. Saat ini sedang menulis disertasi tentang kehidupan para perempuan Jawa di Makkah awal abad ke-20. Ia lahir di Jakarta, 23 Maret 1992.

Editor: Ivan Aulia Ahsan

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id